博文

跨越百年:国际土壤科学联合会大会印象  精选

精选

|

跨越百年:国际土壤科学联合会大会印象

杨顺华(中国科学院南京土壤研究所)

长命百岁,是我们对于人类寿命长度的美好祝愿,但对于一个学科来说,可能只是它总结过去、展望未来的一个新起点。

2024年5月19日,国际土壤科学联合会迎来100岁生日。受项目资助,笔者有幸参加了在意大利佛罗伦萨举办的国际土壤科学联合会(International Union of Soil Sciences,IUSS)百年庆典暨学术大会。本次会议的主题是:“百年土壤学——过去的成就和未来的挑战(100 years of soil science past achievements and future challenges)”。大会共设置9个大会报告、100个平行研讨论坛和5条考察路线,论坛主题涵盖平等与多样性和包容性、土壤与人类、土壤治理、土壤健康与可持续发展目标、土壤与循环经济、数字时代的土壤、土壤学对基础知识的影响等,集结了1500多名来自世界各地的代表与会。中国土壤学者主持了至少4个分论坛,主题涉及黑土(张甘霖研究员)、碳氮管理(颜晓元研究员)、养分管理(沈仁芳研究员)和土壤污染(宋昕研究员)等。此外,不少海外华人土壤学者学者也到会交流。笔者在“Digging deeper: Advances in subsoil science”分论坛做了一个口头报告,分享了我们近年来在地球关键带研究方面取得的一些进展。

与会人员在会场外合影

笔者在“Digging deeper”分论坛作报告

IUSS的由来

现代土壤学起源于19世纪中叶。当时的学术界对于土壤的认识大致有两种不同的看法,逐渐形成了两个比较有影响的学派:农业化学派和农业地质学派。两派最大的区别在于,前者以室内实验主要研究手段,而后者则以野外考察为主。有意思的是,农业化学派主要存在于西欧,代表人物有德国化学家李比希(Justus von Liebig,1803-1873);农业地质学派也起源于西欧,其思想后在俄罗斯和美国广为流行,代表人物有德国地质学家法鲁(Friedrich Albert Fallou,1794–1877)。法鲁是土壤学的先驱之一,提出了pedology(土壤学)、solum(土体)和soil quality(土壤质量)等名词。两派盛行地域差异有别的原因,可能是最先发达起来的西欧为满足日益增长的人口对粮食的需求,只好想方设法在有限的土地上,不断通过试验来改良土壤以提高作物产能,如李比希提出了作物生长的矿质营养学说。而地广人稀的俄罗斯和美国则把主要精力放在了查清土壤资源家底和因土种植上。两派的分野,一如华山派的“剑宗”与“气宗”,道家的“天宗”与“人宗”。但是,无论隶属于哪一派,总归都是研究土壤,也总归是要交流的,也都想把土壤学发展成为一个独立的学科。彼时,双方的共同诉求主要是发展标准的土壤学分析方法和建立一致的土壤分类和命名办法。于是,便有了创办国际土壤学会(International Society of Soil Science,ISSS)的动机。

佛罗伦萨圣母百花大教堂被誉为世界上最美丽的教堂

意大利是ISSS的故乡。1909年,在匈牙利皇家地质研究所的倡议下,第一届国际农业地质会议(the First International Conference of Agrogeology)在布达佩斯召开,会议决定周期性召开土壤学会议,讨论确立统一的土壤分类系统和实验室分析方法。次年,第二届国际农业地质会议在瑞典斯德哥尔摩召开。第一次世界大战之后,土壤学家们于1922年在捷克首都布拉格重聚,召开第三届国际土壤学会议(the Third International Conference on Pedology),决定召开第四届国际土壤学会议。经过上述3次会议的讨论和筹备,1924年5月12日至19日,第四届国际土壤学会议在意大利首都罗马举行,来自39个国家的463名代表参会。5月19日,全会一致通过了成立ISSS的决定。会议确定了ISSS的目标、宗旨、活动、行政和科学架构。其中,科学架构主要由6个学科委员会组成,包括土壤物理、土壤化学、土壤生物、土壤分类与命名、土壤制图、植物生理学与土壤学的关系。会议决定每4年左右举办一次世界土壤学大会,第一届ISSS大会于1927年在美国华盛顿特区召开,并选举J.G. Lipman为第一任主席。

历届和未来几届世界土壤学大会举办地

年份 | 地区 | 东道国 | 城市 |

1927 | 北美洲 | 美国 | 华盛顿特区 |

1930 | 欧洲 | 前苏联 | 列林格勒 |

1935 | 欧洲 | 英国 | 牛津 |

1950 | 欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 |

1954 | 非洲 | 刚果 | 利奥波德维尔 |

1956 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 |

1960 | 北美洲 | 美国 | 麦迪逊 |

1964 | 欧洲 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 |

1968 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 阿德莱德 |

1974 | 欧洲 | 前苏联 | 莫斯科 |

1978 | 北美洲 | 加拿大 | 埃德蒙顿 |

1982 | 亚洲 | 印度 | 新德里 |

1986 | 欧洲 | 德国 | 汉堡 |

1990 | 亚洲 | 日本 | 京都 |

1994 | 北美洲 | 墨西哥 | 阿卡普尔科 |

1998 | 欧洲 | 法国 | 蒙彼利埃 |

2002 | 亚洲 | 泰国 | 曼谷 |

2006 | 北美洲 | 美国 | 费城 |

2010 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 布里斯班 |

2014 | 亚洲 | 韩国 | 济州岛 |

2018 | 南美洲 | 巴西 | 里约热内卢 |

2022 | 欧洲 | 英国 | 格拉斯哥 |

2026 | 亚洲 | 中国 | 南京 |

2030 | 北美洲 | 加拿大 | 多伦多 |

ISSS的成立,对于推动土壤学科发展起到了重要作用。一百年来,ISSS通过举办学术活动、创办学术期刊、颁发奖项、服务社会等方式,不仅自身经历不断的演化,还显著推动了土壤学的发展。1974年,世界土壤图正式发布,推动了土壤资源信息在自然资源管理等领域的应用。1993年,ISSS成功加入国家科学理事会(the International Council for Science,ICSU),并在1998年改名为IUSS。随之而来的是,IUSS的科学架构也经历了一些重要变化。目前,IUSS由四个学部(Division)及其下设的若干专业委员会(Commission)和专题工作组(Working Group)构成。四个学部分别关注土壤时空变化、土壤属性与过程、土壤利用与管理、土壤与社会和环境。为表彰先进和奖掖后学,还专门设置了各类奖项,其中最高奖有两个,分别是源自农业化学派的李比希奖和与农业地质学派更贴近一点的道库恰耶夫奖。为避免混淆,下文中ISSS和IUSS均以IUSS代指。值得一提的是,2026年的世界土壤学大会将在中国南京举行。

历届IUSS最高奖获得者

年份 | 道库恰耶夫奖 | 李比希奖 |

2006 | Victor Targulian | Rattan Lal |

2010 | Dan Yaalon | Don Sparks |

2014 | Alex McBratney | Magdi Selim |

2018 | Johan Bouma | John Ryan |

2022 | Nicola Senesi | Yong-Guan Zhu |

中国土壤学者在会场大门外合影

IUSS百年大会报告印象

本次大会共邀请了9位报告人作全体参会人员列席的大会报告。其中4位报告人(Alex McBratney、Georg Guggenberger、Jorge Batlle-Sales和Claire Chenu)分别来自IUSS的四个学部,另外5个报告人的演讲涉及土壤与全球政策(Salvatore Aricò)、青年土壤学者的构成(Axel Cerón González)、IUSS历史(Alfred Hartemink)、欧洲土壤政策与可持续发展目标(Luca Montanarella)、土壤健康与可持续发展目标的实现(Xin Song)。每位报告人都是各自领域的知名专家或者典型代表,给与会人员带来了精彩又引人深思的分享。

笔者与阿伯丁大学校友Alex McBratney教授合影,并赠送所作《土壤的奥秘》

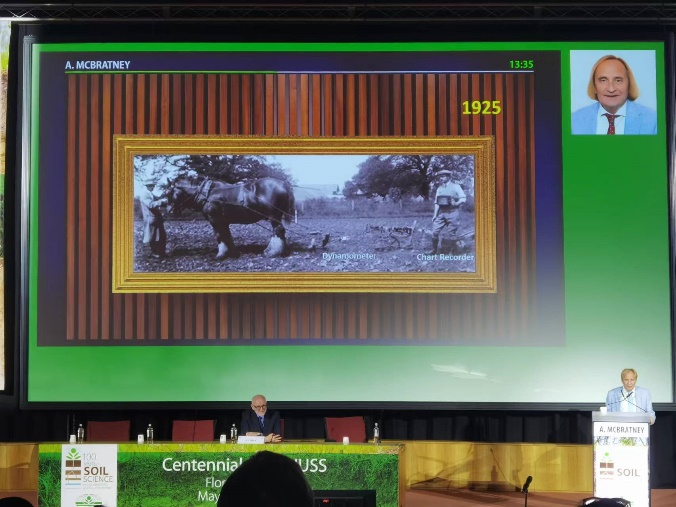

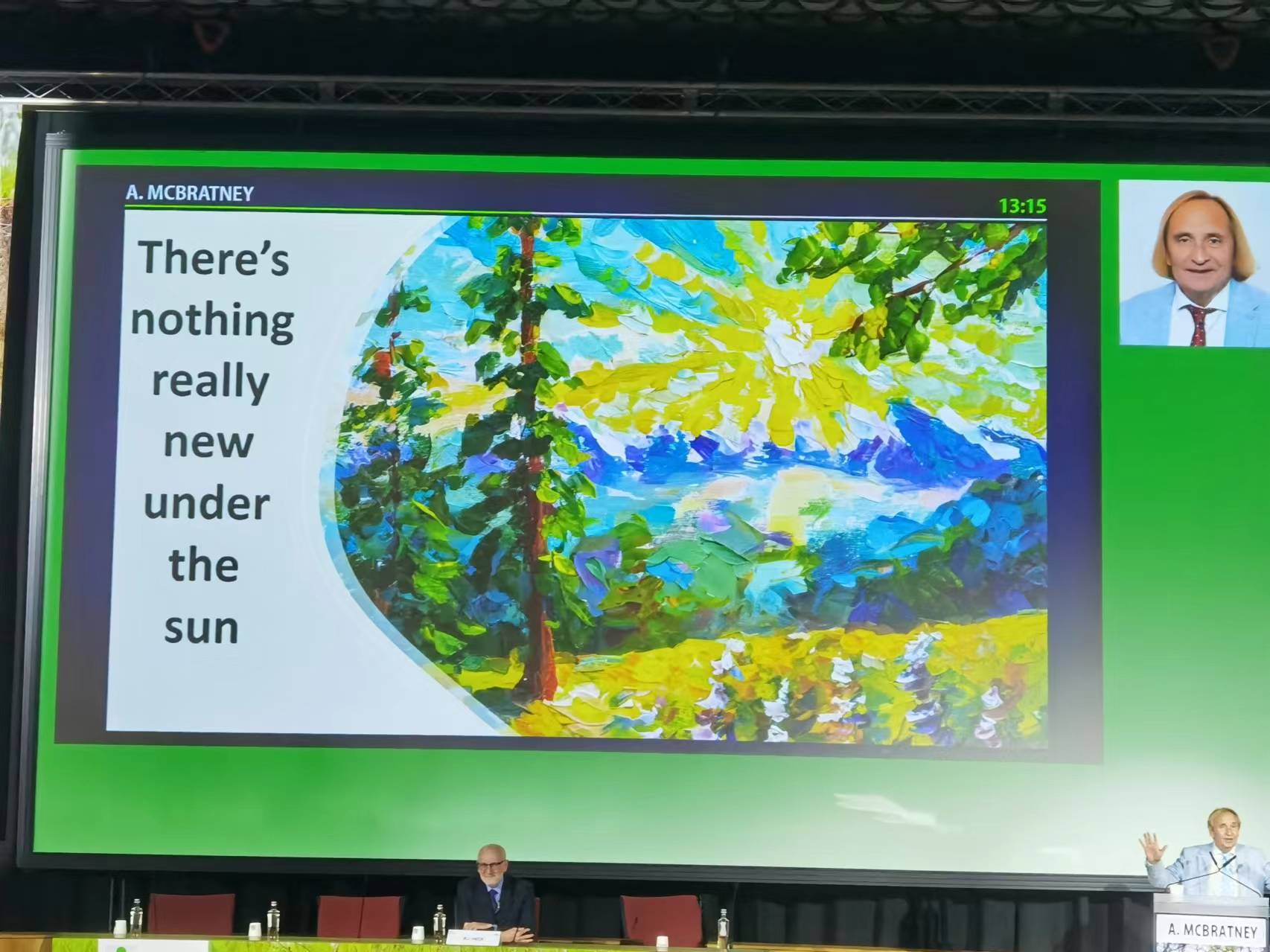

或许是同属第一学部的缘故,Alex McBratney教授的报告给笔者留下了深刻印象,尤其是报告中的那一句地球人都知道的大白话——“太阳底下无新事(There’s nothing really new under the sun)”,既让人会心一笑,又发人深思。Alex McBratney教授用一个形象的例子辅以说明:100年前的马拉测力仪与100年后的车载物联网传感器等,在土壤信息获取的思路上并无二致,体现的是技术进步。

土壤信息获取方式的百年对比:马拉测力仪(上)与手推探地雷达(下)

Alex McBratney教授的报告幻灯片——“太阳底下无新事”。

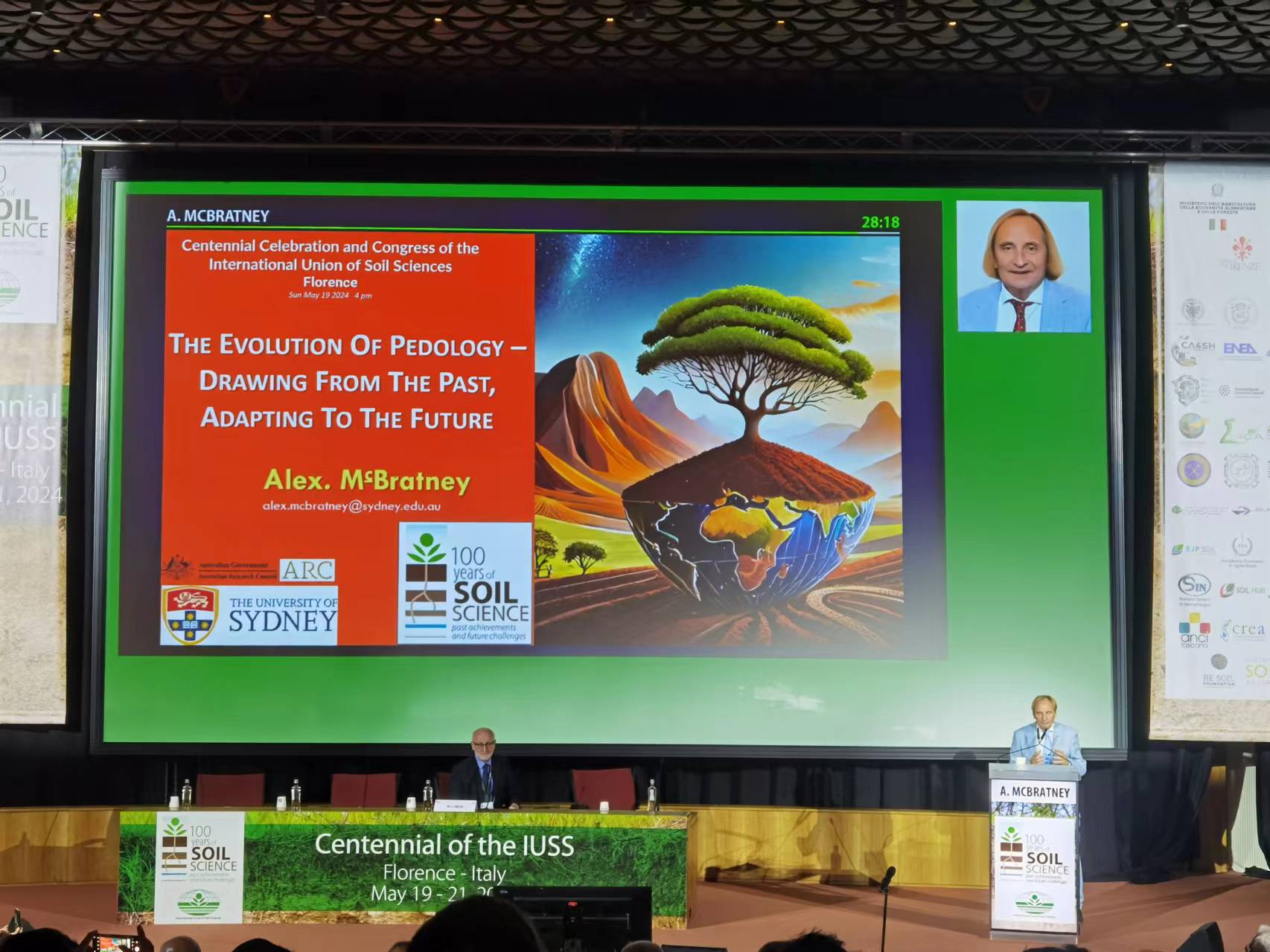

Alex McBratney教授是澳大利亚科学院院士、IUSS最高奖——道库恰耶夫奖章获得者,曾做过IUSS的副秘书长(2010-2014),在数字土壤制图、计量土壤学、土壤安全和精准农业等领域做出了突出贡献。他报告的题目是“土壤学的演变-以史为鉴、适应未来(The Evolution of Pedology – Drawing from the Past, Adapting to the Future)”。Alex首先指出Pedology作为土壤学(Soil Science)的重要分支,主要任务是从基础研究的角度,通过观察、测试、分类、制图、解释等方式来理解土壤时空变化,最终达到保护和管理土壤的目的。随后他介绍了上述子领域的各种进展与现状。例如土壤分类经历了“俄罗斯土壤分区—大土类—美国土壤系统分类—WRB—现代土壤系统分类—集成式定量系统分类”阶段,其中提到中国土壤系统分类是现代土壤系统分类的典型代表。最后,Alex畅想了土壤学在不久的将来的发展图景——机器学习(Machine-learning)大行其道、物联网传感器(IoT soil sensor)遍地开花、机器人检测(Robotic measurement)渐入佳境、大规模计算(Mega-computation)方兴未艾。整个报告清晰地展示了第一学部的学科属性、研究目标、研究方法、已取得的认识和尚存在的挑战,PPT的风格也充满了AI风格,明显是鼓励人们拥抱技术变革,迎接新的机遇和挑战。

Alex McBratney教授在做大会报告

来自青年科学家工作组的副主席Axel Cerón博士也做了大会报告,题目是“土壤学的未来由谁构成?年龄、性别和国籍之间的年轻和早期职业科学家(Who constitutes the future of soil sciences? - gender, age, and citizenship among the young and early career scientists”。报告介绍了青年土壤科学家工作组(IUSS Young and Early Career Scientists Working Group)的概况,分析了工作组的结构,鼓励更多人加入该工作组。这个工作组成立于2022年世界土壤学大会期间,旨在搭建一个供青年和职业生涯早期土壤学家合作、交流与发声的平台。会后,笔者与Axel Cerón博士取得了联系,并加入了该组织。

青年土壤学家工作组会标

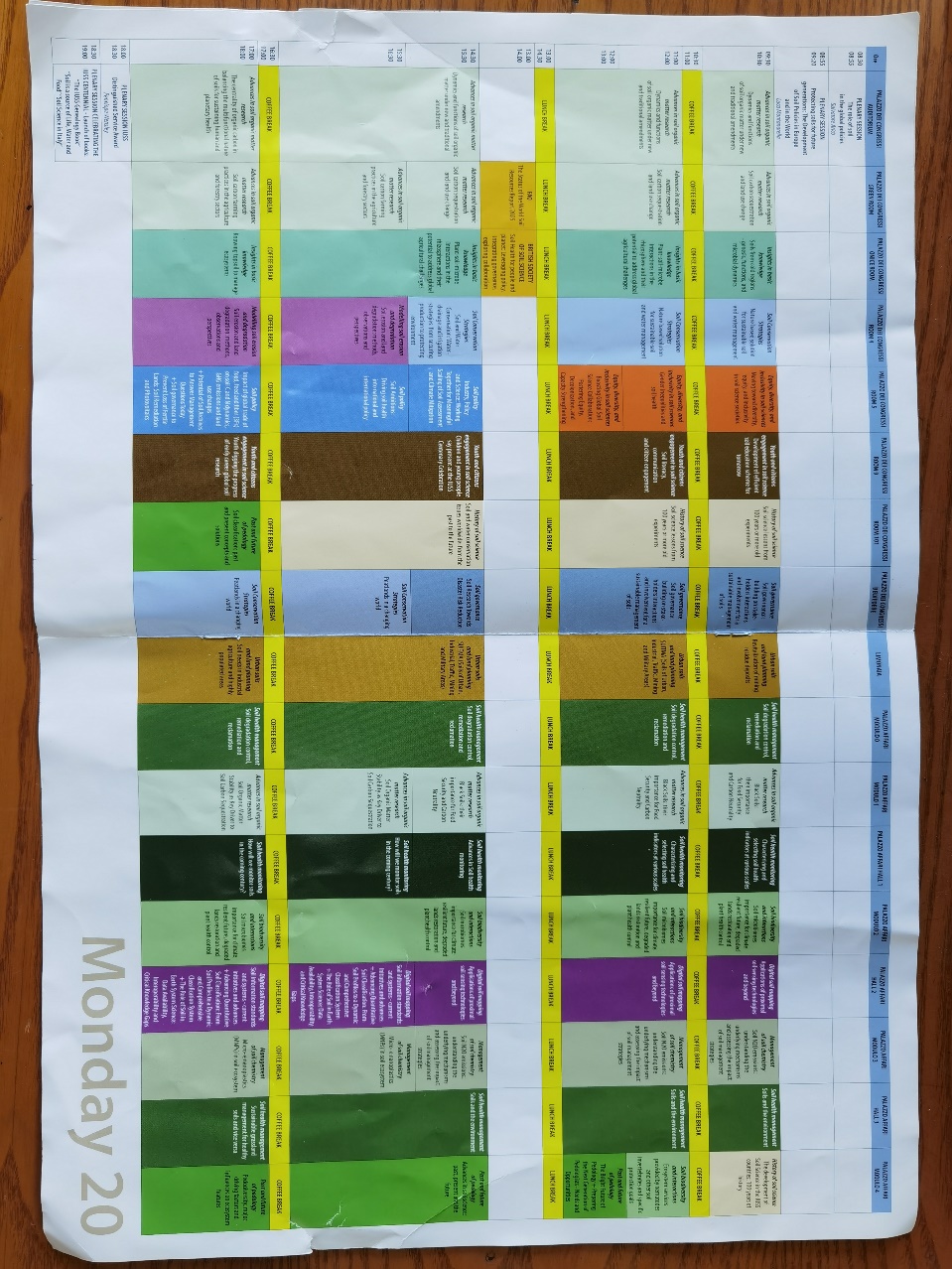

除了大会报告,大量平行论坛也给人留下了深刻印象。不过,由于这些论坛是同时开展,若不提前熟悉内容,将给人一种“乱花渐欲迷人眼”的感觉,因而参会人员不得不提前规划好路线,在不同论坛之间作取舍。

十几个分论坛同时开展的日程表

IUSS百年大会野外考察印象

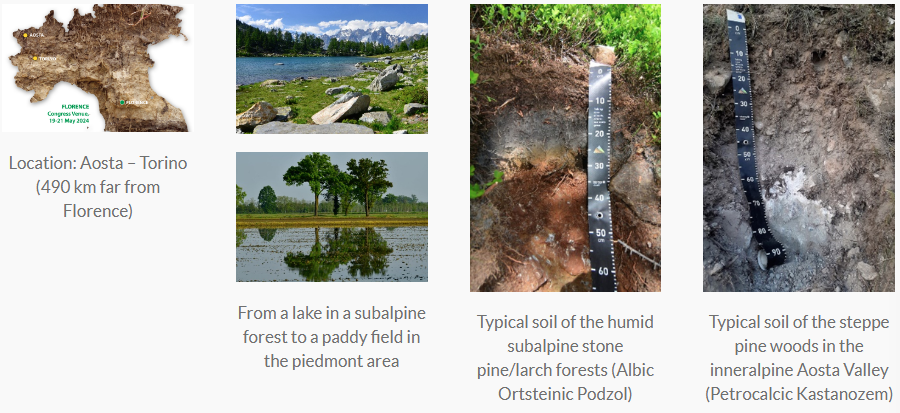

野外考察是每一届土壤学大会的重头戏,这一次的佛罗伦萨会议也不例外。本次会议共安排了5条考察路线,分别是:(1)古罗马的土壤宝藏&参观IUSS的诞生地鲁宾别墅(Soils Treasures of The Ancient Rome & Visit to Villa Lubin);(2)从高山土到水稻土:展望土壤及其提供的服务(From Alpine Soils to Rice Paddies: an outlook into the soils and the services they provide);(3)土壤与艺术:维奇奥宫科考之旅(Soil and art: a scientific trip in Palazzo Vecchio);(4)意中地区的土壤与葡萄酒庄园(Soils and viticultural terroir of Central Italy);(5)意中沃尔西尼地区的古土壤:更新世中期气候和地貌演变的土壤学证据(Paleosols in the Vulsini Volcanic District, Central Italy: pedological evidences of climatic and geomorphological evolution in the middle Pleistocene)。

大会考察路线概图

由于时间的限制,笔者并未参加野外考察。从地理分布来看,考察地点基本覆盖了亚平宁半岛全境、撒丁岛和西西里岛。考察主题方面,既有按照地形序列设计的多种土壤类型考察路线,又有聚焦典型农业利用(葡萄园)和展示土壤环境指示功能的路线,还有结合意大利文艺历史的土壤与艺术路线。考察路线的设计兼顾了自然和人文要素,相信参与考察的人员不仅能够加深对意大利成土环境、成土过程和土壤类型的认识,还能够在土壤与农业利用方面有更深的认识,并理解意大利的文艺背景如何为近代科学的发展奠定了基础。

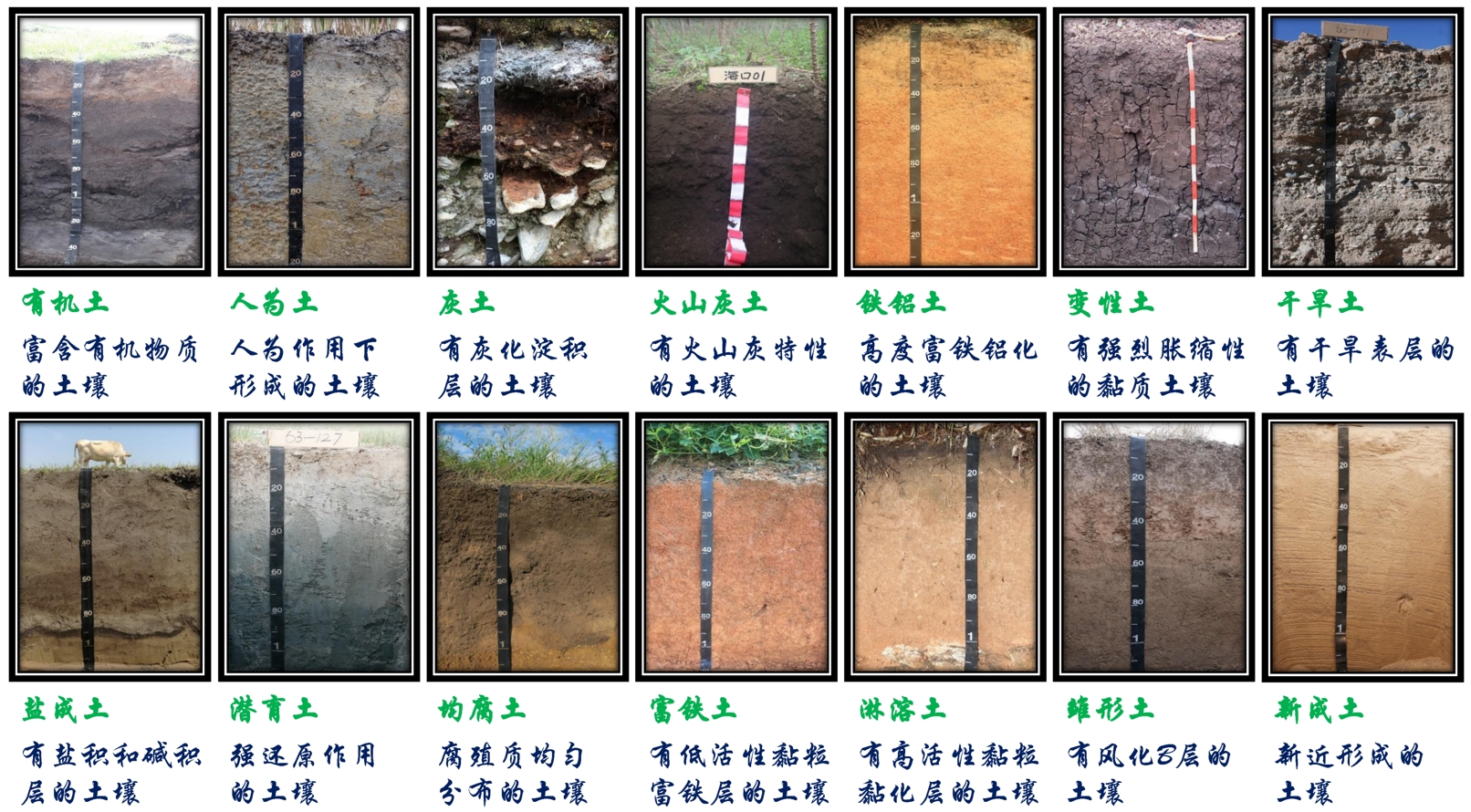

世界上幅员较大的国家有如俄罗斯、加拿大、中国和美国,但论土壤资源类型,则我国最具特色。我国青藏高原的高山土、西北内陆的干旱土、亚热带的红土以及历史悠久的水稻土世所罕见。反观其他国家,俄罗斯和加拿大虽然地域辽阔,但缺乏热带土壤;美国则缺少人为土样本。因此,中国土壤类型兼具自然和耕作土壤,可说是极为丰富、极具特色。除此之外,作为文明古国,我国拥有灿烂的文化,人为改土造土的历史也极具特色。意大利世界土壤学大会的考察路线设计,或许可以给2026年在中国南京举办的世界土壤学大会一些启示。

中部土壤考察路线

2026年,第23届世界土壤学大会将在南京举办

类型丰富的中国土壤

结语

短暂的意大利土壤学大会之旅,很快就结束了。中世纪后期,正是在意大利的商业贸易中心佛罗伦萨,最早兴起了以弘扬人文主义为核心的文艺复兴运动,为近代科学奠定了深厚的人文艺术背景。借回望IUSS来路的机会,来自全球的土壤学者不仅重温了土壤学穿越百年的沧桑历史,知道了我们对土壤的认识在不断加深、研究土壤的手段在不断革新,只有合作交流才能不断推进学科发展,还深刻理解了土壤学家在社会发展中的角色定位,我们研究土壤终归是要服务社会可持续发展,解决人类社会发展中涌现的粮食安全、环境保护和气候变化等问题。正如欧洲联合研究中心高级专家、格林卡世界土壤奖获得者Luca Montanarella所说:“研究仍然是必须的,但是我们已经了解到足够关于土壤的知识,可以采取实际行动了!(Research is still needed BUT we know enough about soils for action on the ground!)”

跨越百年,投入土壤学发展的洪流中吧!下一座辉煌的百年大厦中,或许能找到你砌的一块砖!

主要参考文献:

Van Baren H, Hartemink A E, Tinker P B. 75 years the international society of soil science[J]. Geoderma, 2000, 96(1-2): 1-18.

Hartemink A E. 90 years IUSS and global soil science[J]. Soil science and plant nutrition, 2015, 61(4): 579-586.

Calzolari C, Adamo P, Vianello G. Soil Science in Italy: From the Birth of the Unitarian State to the ISSS Foundation (1861–1924) [M]//Soil Science in Italy: 1861 to 2024. Cham: Springer International Publishing, 2024: 3-16.

Hartemink A E. The definition of soil since the early 1800s[J]. Advances in Agronomy, 2016, 137: 73-126.

https://wap.sciencenet.cn/blog-1525565-1437042.html

上一篇:去西沙群岛看海?不,去看土!

下一篇:缘分

全部作者的精选博文

- • 世界土壤日:但存方寸地,留与子孙耕

- • “土”博士的科研小记

- • 缘分