博文

精彩回顾丨AI助力下,未来科研将如何改变?

|

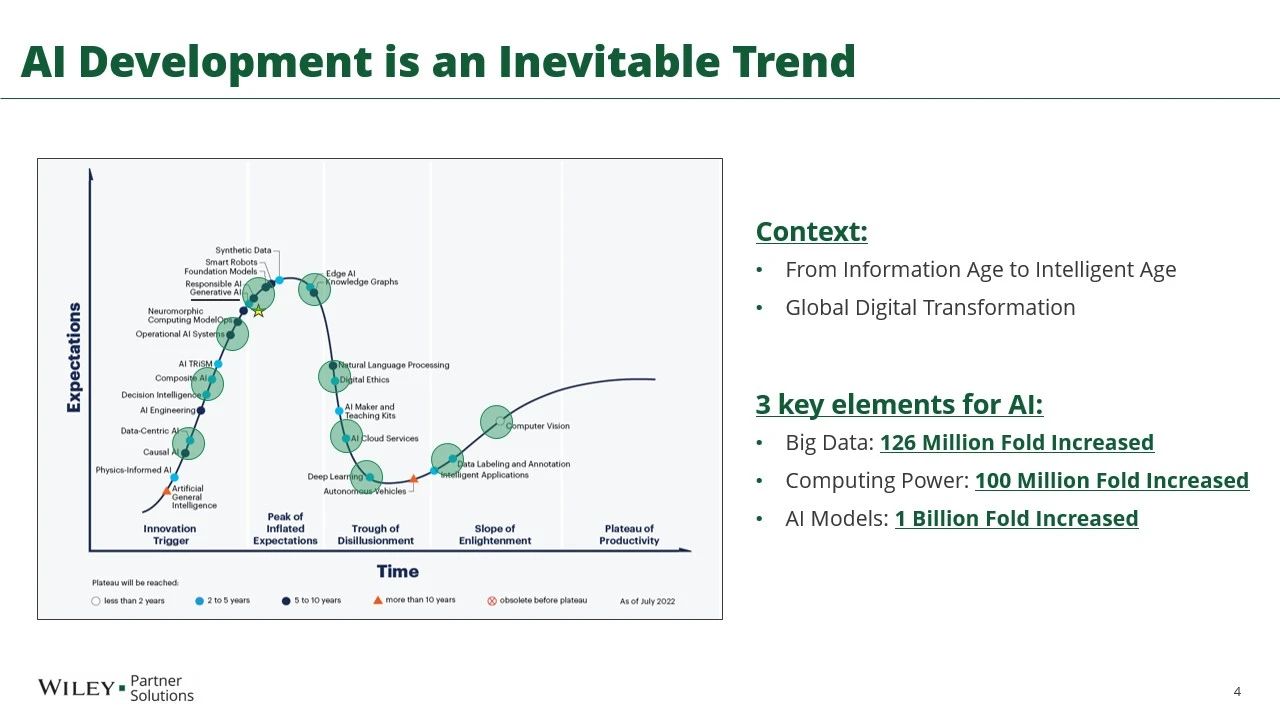

近年来,人工智能(AI)在科研领域的进展不断受到关注,其在提高研究效率方面的作用已经日益显著。AI技术可以极大地提高数据分析的速度与准确性,为科研人员提供更为有效的数据处理手段。

4月12日,Wiley与中国科学院文献情报中心、中国科学院大学教育基金会共同推出一场以AI在科研中的应用为主题的直播活动,Wiley解决方案部门智能服务团队总监周洪博士在线分享了学术研究如何借助人工智能提高效率,干货满满,下面就随我们一起来了解下!

AI在科研领域的应用现状和发展趋势

AI对于研究人员的优势包括不限于:自动化降低成本,为数据分析提供信息,提高可读性和可发现性,加强人与研究[ZH1] 之间和人与人之间的联系等。

Web 经过 30多年的发展,如今正在从Web2. 0向 Web 3. 0演进,在AI技术助力下,未来的 Web 3.0将增强对于知识的理解和处理,科研领域正在面临从传统内容世界向知识世界的过渡。

同时,对于出版商而言,AI将帮助他们向研究人员提供更有价值的新图景。对于研究人员,通过AI获得的情景化知识可以提供更快速更好的内容发现,帮助个人和组织做出更好的数据驱动决策。

周洪博士强调,知识服务不仅是搜索和推荐服务,还包括从内容中发现和挖掘隐藏知识,以及检验知识并有效传播知识。

那么在科研领域有哪些常见的的挑战和问题?周洪博士列举了以下几种:

对于研究人员:

信息过载

难以提出正确问题和掌握最新信息

如何确保信息检索来源的可靠性

对于出版商

如何增强平台上的搜索体验

如何提高用户的参与度

如何提高内容的可发现性

如何过滤不当内容

AI如何助力科研过程,提高研究效率

根据以上问题,周洪博士接着分享了目前AI在科研领域的应用,以及Wiley是如何利用AI帮助研究者提高效率。

AI技术在科研中的应用主要体现在研究和出版中的信息发现流程:发现和锁定 – 文献检索 – 提出假设 – 研究过程 – 撰写论文 – 提交论文 – 审稿 – 发表 – 发现与传播。

对于科研人员,AI可以帮助他们:

提供研究方向/课题建议

写作质量检查和提升:提高稿件可读性

生成摘要和标题

出版商引入AI技术可以帮助科研人员:

提供期刊建议:比如Wiley's Journal Finder,就是能够帮助作者筛选和比较期刊的神器

内容推荐和个性化信息流

提供审稿人建议

提供新的搜索方式:生成式AI

周洪博士特别分享了Wiley对于AI的应用,其中包括:

▪️整合分类法:通过合作出版商以及公用的、全球公认的分类法,进行多媒体多类型分类

▪️内容分类:自动标记服务

▪️自动识别关键出版物和其他信息:里程碑研究发掘

除了以上,随着人工智能在各个应用层面的深入,残障人士也会成为技术革新的受益者。 对于残障研究人员,如何提供内容可访问性?

目前的AI技术已经可以支持:

▪️替读文本,提高搜索引擎优化

▪️增强图像可读性:提取子图像

▪️增加重要区域对比度

▪️语音转换文本

▪️场景降噪并增强特定语音等

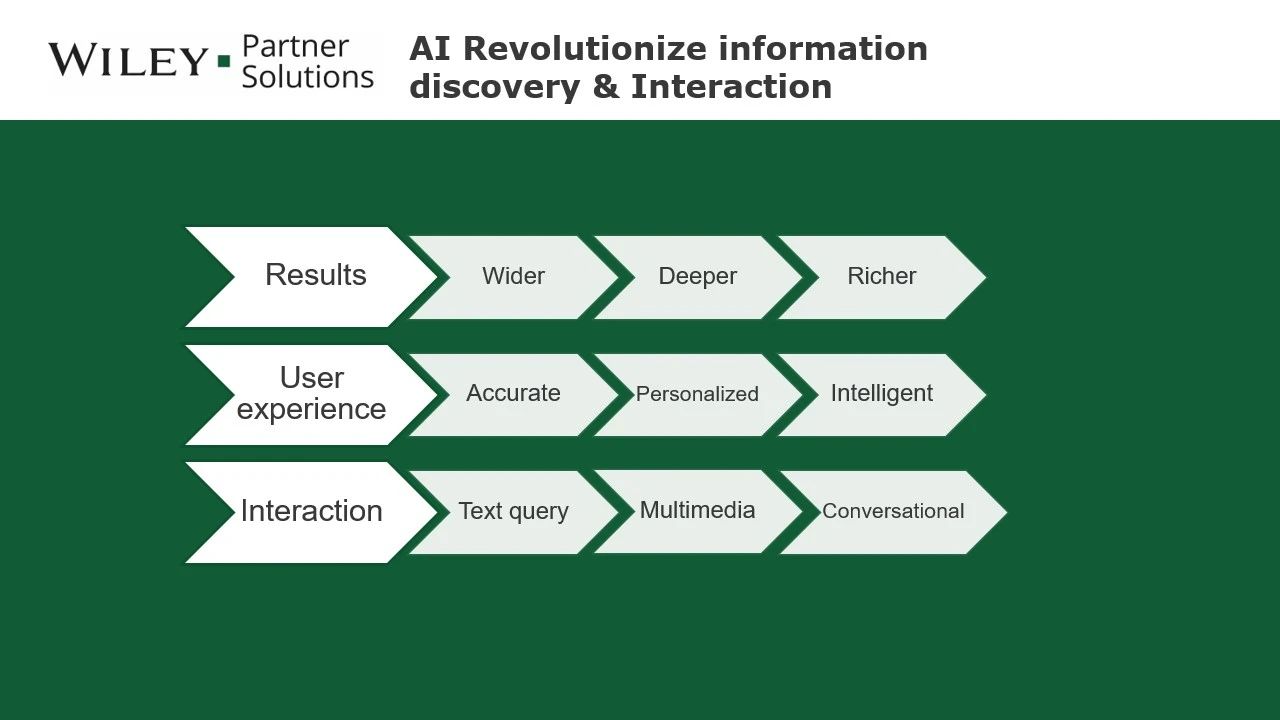

也就是说,未来AI的科研领域的应用将带来更广泛、更丰富的结果,提供更个性化、更智能的搜索结果。

AI在科研中的潜在风险和伦理问题

人工智能在为科研作出重大贡献的同时,也会带来许多的潜在风险和伦理问题。周洪博士提到了以下几点:

▪️幻觉分析:虚假信息

▪️信息茧房

▪️数据隐私

▪️数据误用

▪️智能信任

▪️版权

▪️安全和伦理等

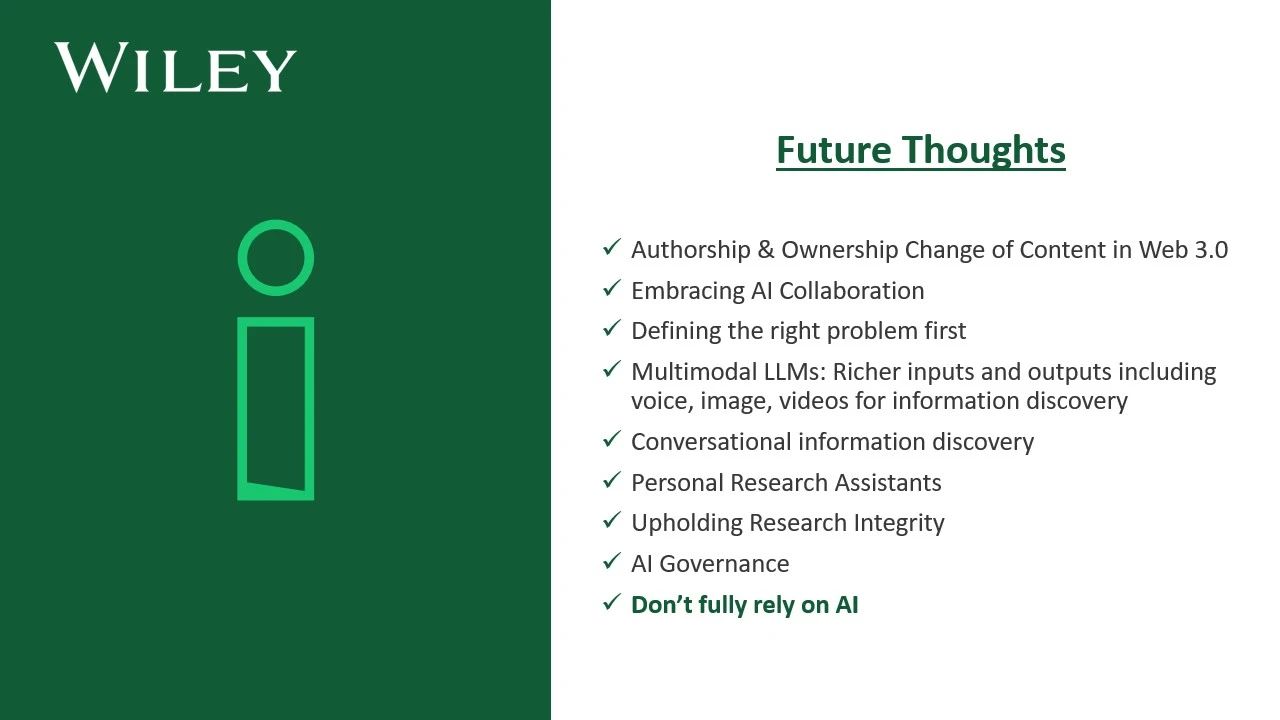

最后,周洪博士分享了他的一些观察与思考,他认为Web 3.0 时代内容的作者和所有权将会变更,科研领域将更加拥抱 Al 协作,研究文章会发表得更快。而多模态大语言模型(MultiModel Large Language)也将带来更丰富的输入和输出,包括用于信息发现的声音、图像和视频等。AI作为个人研究助手,学术界要迎来更多的科研诚信挑战,更重要的是不要完全依赖AI。

未来,AI将推动跨学科的融合,促进复杂问题的解决,但同时也需要我们深思其对数据隐私、算法偏见、以及科研诚信的影响。AI的自主性和智能决策能力将为科研工作带来前所未有的便利,但如何确保其决策的透明度和可解释性,如何平衡创新与风险,将是整个科研界必须面对的重要议题。

观看AI在科研中的应用:如何借助人工智能提高研究效率讲座回放:

https://app6sjglueg4184.h5.xiaoeknow.com/v2/course/alive/l_66050847e4b092c1684e78f8?app_id=app6SJGlUEG4184&alive_mode=0&pro_id=&type=2&state=1fe1c41948a6cb06acf06b57d7363f02_4iginZ

https://wap.sciencenet.cn/blog-3411312-1436228.html

上一篇:专访Journal of Food Biochemistry期刊主编,聊聊食品生化研究趋势

下一篇:推进开放获取:更多样的期刊系列提供更好的可发现性和影响力