博文

前庭感受功能重塑可否治疗眩晕

|

舌头抢了耳朵的工作

前庭功能曾经长期被人们忽视,即使是今天,普通人对这种器官仍然非常不熟悉,因为视觉听觉痛觉都是非常清除的感觉,平衡觉则是隐藏在内耳的感受器,因为这种感觉负责躯体的平衡,是维持身体平衡的关键调节器,工作出色让我们无法了解,只有在晕船晕车的时候,才会有不适感觉,其实就是这一感觉功能出现了紊乱。如果有人这种功能被严重破坏,会导致一种如同地狱的感觉,即使是平躺,也会觉得天旋地转,也可能感觉自己从高空坠落。过量使用庆大霉素可以导致听觉下降,也可以导致前庭感受器功能下降,听觉和前庭感觉器的感受器非常类似,都是毛细胞负责的。本文记录了这方面的疾病,已经美国学者利用现代电子技术,给这种患者重新建立这种平衡功能的故事。

我的一个想法是,利用文章中所描述的方法,能否辅助治疗前庭相关疾病,例如前庭综合征,前庭偏头痛和梅尼埃病。基本逻辑是,把前庭的部分功能利用身体的感觉进行替代,这样可以补偿前庭感受紊乱带来的眩晕问题。

本文选自《人工智能未来简史》和《重塑大脑重塑人生》

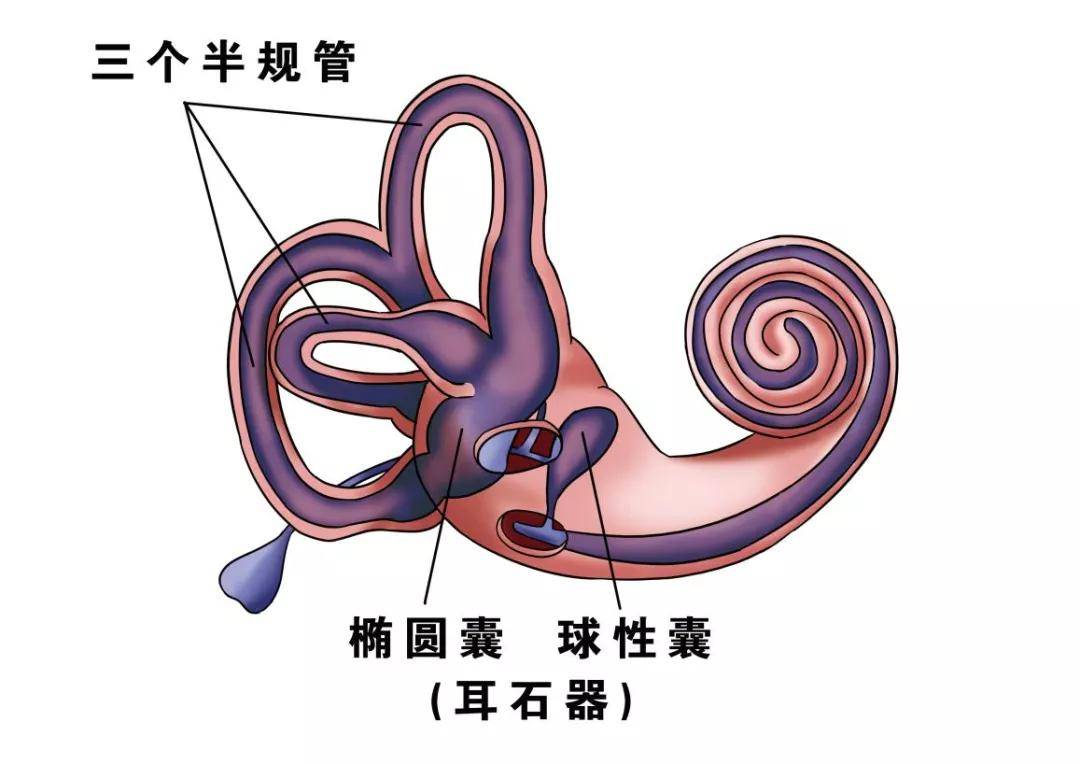

耳朵除用于听话外,还有另一项重要功能,那就是保持平衡。具体来说,耳朵中有两样特别的部件,分别叫前庭和半规管。其中,前庭能够检测到肌体的旋转或直线变速运动,包括正加速运动和负加速运动。若前庭器官受到刺激,躯体将会自动做出相应调节以控制身体平衡,比如,当汽车突然加速时,车内人员的背部肌肉张力会增加,然后向后倾斜;而当汽车突然减速时,则会出现相反的情况;当突然上升时,四肢伸肌将会被抑制和弯曲;当突然下降时,伸肌张力会加强和拉伸等。半规管则能感受到旋转运动的刺激,并诱发相应的运动感觉和姿势反射,以便在运动中维持身体平衡。当人体失衡时,半规管会自动产生平衡脉冲,通过大脑的平衡中心刺激相应的反射动作,从而恢复人体平衡,避免可能受到的损伤。

总之,前庭和半规管负责控制人体的平衡、协调、垂直平衡、肌肉紧张度和身体所有的肌肉(包括眼睛肌肉)的运动,它们还是身体传达给肢体所有感官信息的重要中继站。正是由于它们的存在,我们才能在空间中表达自己的身体,做出各种动作。前庭和半规管由内耳中的三个半圆形的水道(或上、后、外侧半规管)组成,它们让我们知道自己到底是站立的还是躺平的,让我们知道地心吸引力到底如何影响身体,更让我们在三维空间中侦测到各种动作。具体来说,内耳中的三个水道的任务分别是:第一个负责水平动作,第二个负责垂直动作,第三个负责前进或后退动作。水道中有许多浸泡在液体里的小绒毛细胞,当头部移动时,水道中的液体就会冲击这些绒毛细胞,然后,绒毛细胞就会向大脑送出信息,告知人体正朝哪个方向加速运动,接着,身体各部件就会自动协调和配合,在完全无意识的情况下,保持身体平衡。

正常的前庭和半规管与视觉系统有很强的连接,比如,当你瞄准目标向前奔跑时,你的头虽在四下晃动,却能轻松紧盯目标,将它维持在视网膜的正中央;因为前庭和半规管及时向大脑传递了运动信息,使得大脑能及时转动眼球,让目标看似静止不动。前庭和半规管暂时性错乱的最常见现象是晕车,晕车者感觉天旋地转,根本不能站立,更不能行走,甚至躺下后也觉得摇晃不定。只有当晕眩过去后,当事者才能恢复正常状况。但是,如果前庭和半规管永久性被破坏了,情况会怎样呢?接下来让患者切尔茨来讲讲她的故事吧。

39岁的切尔茨在一场手术中被感染了,不得不大量服用庆大霉素,于是她的内耳结构被严重破坏,虽保住了听力,但前庭和半规管彻底失灵,丧失了平衡感,导致切尔茨随时都觉得自己会跌倒,结果就真的跌倒了。即使爬起来后扶在墙边,也会觉得自己站在悬崖边,好像马上又要坠落似的,有时更会觉得有人要将她推入悬崖。总之,她得不到一刻安宁,像一个清醒的酒鬼,即使倒在地上,也觉得身体在坠入无底深渊。其实,像切尔茨这样的患者还有很多,他们被称为“摔倒一族”,过去一直没有医治办法,因为他们的大脑神经系统完好无损不需要医治,只是大脑收不到半规管传来的躯体倾斜信息而已。这样的病人非常痛苦,以至于许多人患上了焦虑症,甚至走上了自杀之路。

幸好,在切尔茨绝望之时,即2002年,她遇到了一位怪杰——本篇第一位主角巴赫利塔,他是大脑可塑性研究方面的开拓者。于是,她便与他不计后果地展开密切合作,开始了人类历史上的一次前无古人的大胆尝试。由于她的前庭和半规管损伤度高达95%,平衡器官与视觉系统的连接也受损,以至于眼睛无法平滑地追随移动物体,好像看到的所有东西都是果冻做的,每当她踏出一步时,每样东西都会像果冻一样左右摇摆,晃晃荡荡,就像要垮掉似的。既然情况如此严重,当然就不能“耳病医耳”,于是,巴赫利塔另辟蹊径,祭出了耳病医舌”的怪招。

巴赫利塔给切尔茨戴上了一顶奇怪的与计算机无线连接的“安全帽”,并将从帽上电线接出的一块口香糖似的塑料带,称为舌头显示器,放到她舌头上。这块“口香糖”上带有144个电极,当她身体前倾时,舌头前半部分就会感觉到轻微的电击;当她后仰时,舌头后半部分就会感到轻微的电击;类似地,当她身体左倾或右倾时,舌头的左右部分将分别感觉到轻微的电击;而且,倾角越大电击感觉越强。于是,当她闭上眼睛后,仅凭舌头上感觉到电击的位置,就能判断身体的前后左右偏转情况。经过短暂的适应后,她就能准确知道自己的身体偏转情况了,而且很快就忘记了这个感觉信息是来自舌头而非曾经的前庭和半规管。更神奇的是,她的身体会自动根据舌头获知的身体偏转情况来做出相应的调整,以确保身体始终处于直立状态而不跌倒。总之,只要她戴上帽子,含住“口香糖”,闭上眼睛,摇晃的感觉便会立即消失。后来,即使她睁开眼睛,并且不扶任何东西,也能稳稳站立?甚至能一动不动地站立20分钟。原来,这是一个神经可塑性的奇迹,因为,舌头上的电击感觉其实是借用了天然的味觉通道,到达了身体感觉皮层区处理触觉的地方,即现在通过一条新的神经回路,重建了她的平衡系统,或重建了她的平衡大脑地图。受损前庭和半规管系统被重组的机理是这样的,过去,从受损细胞组织发出的噪声电信号阻挡了正常细胞送来的身体倾斜信息;如今,安全帽和口香糖帮助且强化了正常细胞送出的身体倾斜信息,并整合了其他不常用的神经回路。其实,上述舌头显示器的使用对象还可广泛扩展,比如,许多老年人都易摔倒,其部分原因也是因为他们的平衡感开始衰退,若让他们戴上这个安全帽,平衡功能将得到加强,摔倒的可能性将大幅度降低。

舌头显示器的奇迹当然还没完,实际上,当切尔茨戴上安全帽一段时间后,即使她取下安全帽,吐出“口香糖”后,起初闭着眼睛站立时,她没摔倒;接着,她睁开眼睛后,也没摔倒;然后,她不扶任何东西时,仍没摔倒;最终,她单腿金鸡独立时,依然没有摔倒,她的身体像是被钉在地上一样稳当牢靠。但是,过了一段时间(称为“残余效应时间”),她的摇晃感又开始出现了,她又不得不重新戴上安全帽,含住“口香糖”。不过,残余效应时间的长度在不断增加,实际上,当她第一次戴帽1分钟后,残余效应大约维持了20秒;当她连续戴帽2分钟后,残余效应维持了40秒;当她连续戴帽20分钟后,残余效应竟然维持了整整1小时,后来又延长到3小时20分钟。于是,她只需每天戴帽、含“口香糖”4次,每次20分钟,便能过上正常人的生活了。一年后,她的残余效应维持时间不断增加,从几小时,到几天,再到几个月,并最终完全不需要再戴帽含“口香糖”了。在残余效应期间,她不但能走路,也能开车,还能在运动时紧盯目标物,即视觉和平衡系统之间的连接也重新恢复了,她维持身体的神经回路被重新建立了起来,且这样的回路越用越强(因为“一起发射的神经元会连接在一起”),这也是可塑性大脑能重新组织自己的最主要原因。

切尔茨当然不是受惠于这种“口香糖”的唯一患者,据不完全统计,巴赫利塔采用这种“让舌头做兼职工作”的思路,至少拯救了50多位“摔倒一族”,他们中有些是大脑受伤者,有些是中风或帕金森病患者,也有一些与切尔茨的病情相同。从本书的角度看,巴赫利塔的成就之所以特别重要,并不是因为他治好了多少疑难杂症,而是他开创了一个新的研究领域,一个可以重塑神经回路,可以在今后的内涵型A I中制造超人的新方向和新思路,也就是说,在必要时,可以临时且同时调用多个大脑功能区的神经元来更加圆满地完成某项特定任务,在具体知识或技能方面表现出超人的本领。待到特定任务完成后,再恢复原状,变成普通人。

一个一直跌倒的女人

内容选择自《重塑大脑,重塑人生》

如何因为人类感官有可塑性的发现而得救?

谢丽尔切尔茨,感觉自己不断要跌倒。

因为她感觉自己要跌倒,所以她就跌倒了。

当她自己站起来时有一刹那,她看起来好像站在悬崖峭壁上,马上要掉下去。

一开始,她的头晃来晃去,歪向一边,她的手臂向前伸出,想平衡她的身体。

很快,她的身体前后摇晃,看起来就像一个走钢索的人,失去平衡要掉下去前的一刻。

只不过,她的脚稳稳地站在地面上,两脚叉得很开。

她看起来不像是害怕跌倒,而更像害怕有人推她。

我说,你看起来像是一个人在桥上玩翘翘板。

是的,我感觉我好像快要跳起来了,虽然我并不想跳。

更仔细地观察它时,我发现当她想站直不动时,她会抽动,好像背后有个看不见的坏人在推她。

一开始推这边,然后推另一边,很残忍的要将她推倒。

只不过这个坏人是在她身体里面,而且已经住了五年。

假如她想起来走路,必须扶着墙才能起来,即便如此,她还是走得不稳,像个喝醉的人。

对切尔茨来说,她没有一分钟安宁,即使她已跌倒在地,这个内在的坏人仍不放过她。

你跌倒时是什么感觉?

我问她。

那个就要跌倒的感觉在你倒地后没有消失吗?

过去有的时候有。

切尔茨说。

当我失去踩在地上的感觉时,好像地窖的门打开了,把我吞了进去。

即使她已经跌倒在地上了,她还是感到身体继续往下掉,好像掉入一个无底的深渊,一直在坠落。

平衡感与幸福感。

切尔茨的问题出在它的前庭半规管,这个专管我们平衡的器官失去了功能。

她很累,这个永远感觉到自己在往下掉的恐惧,使她抓狂,不能想其她的事情。

她对未来充满了恐惧,这个毛病发生不久,她就丢了工作,她本来是国际商务销售代表,现在只能靠一个月1000美元的残障补助金过活。

她更为自己逐渐老去而担忧,她有着莫名的焦虑症。

平衡感的功能在正常时常被我们忽略,但是她却对我们的健康幸福感非常重要。

20世纪30年代,精神科医生朴斯高的曾经研究过,平衡感跟人感到自己是健康的,有着稳定的身体有密切的关系。

当我们用感到已经定下来了,或是尘埃未定,平衡了或是不平衡,伸直的货是无根的。

脚踏实地的或是悬在半空中的这些形容词时,我们用的是前庭半规管的语言。

这种平衡感觉的重要性,只有在向切尔茨,这种病人身上才看得到,所以得这种病的人常常在心理上崩溃,被逼得去自杀。

我们有很多感觉,常常自己不自觉,一直到失去了才发现它的重要性。

平衡感平常,效果好到天衣无缝,使我们一点都感觉不到它的存在。

所以,她不在亚里士多德列举的五种感官之内,千百年来被人们所忽略,直到现在。

平衡感系统使我们在空中有方向感,负责这个功能的是前庭半规管内耳中三个半圆形的水稻,她让我们知道现在自己是站直的还是躺平的。

地心引力如何影响我们的身体,更让我们在三度空间中侦查到动作。

第一个半规管是负责水平动作的,第二个是负责垂直动作的,第三个是负责前进或后退动作的。

半规管中,有许多小绒毛细胞浸泡在液体中,当我们移动我们的投石半规管中的液体就会冲击到这些绒毛细胞,这些细胞就会送出信息到大脑中,告诉我们现在正朝着哪个方向再加速。

我们每一个动作都需要身体各个部分的协调和配合,假如我们把头向前倾,我们的大脑便告诉身体相关的部门去协调做出相应的改变,抵消掉地心引力的影响,使我们保持平衡。

这个作用是在潜意识中进行的。

我们平常完全感觉不到这些大脑指令。

前庭半规管送出来的信息进到大脑中,一群特殊功能的神经元组合,叫做前庭神经元组合。

信息在这里处理后,送到对肌肉下指令的地方来协调这些肌肉。

一个正常的前庭半规管,跟视觉系统有很强的连接。

当我们在追赶公共汽车时,我们的头会上下跳动,但是你可以在视网膜的中央,维持内辆公交车的影像,因为你的前庭半规管送信息到大脑,告诉她你在跑的速度和方向。

这些信息使你的大脑能转动你的眼球,使她们一直正对着你在追赶的目标内辆公交车。

失去平衡感的女人。

我现在与切尔茨在保罗巴赫利塔的实验室之中。

巴赫利塔是大脑可塑性这方面研究的先驱之一。

切尔茨对今天的实验抱了很大的希望,但是她尽量克制自己不要期待太高。

她愿意接受这个实验的任何后果。

丹尼洛夫是这个团队的生物物理学家,负责计算切尔茨前庭半规管收集来的资料。

他是一个非常聪明的俄国人,俄文的口音很重。

他说,切尔茨的前庭半规管平衡系统已经失去至少95%的功能了。

一任何现行的标准来看,切尔茨的情况都是很严重的,没有希望的。

现行一般对大脑的看法是,大脑是由一群各有特殊功能的模块所构成,先天设定在大脑里,专门负责某项特殊功能。

这些模块都是经过千百万年的演化才形成现在这个样子,一旦受伤损坏了,没有办法补救,因为无可替代。

现在,她的前庭半规管受损了,切尔茨能够重新得到平衡感的概率就跟视网膜病变的人想要重新恢复光明一样少。

但是今天,上述的一切要面临挑战。

切尔茨头上戴了一顶工地用的帽子,在帽子的两侧有小洞,里头装了一个仪器,叫做加速计。

切尔茨的舌头上放了一条很薄的塑料袋,上面嵌有微电极。

帽子上的加速器会送信息到这条塑料袋上,这两者都连接到旁边的计算机上。

当看到自己戴这顶帽子的样子时,她笑了。

她说,因为假如我不笑我就会哭出来。

这个仪器是巴赫利塔众多奇形怪状仪器中的一个,这将替代切尔茨的前庭半规管,将平衡的信息从舌头送至她的大脑。

这顶帽子可能可以逆转切尔茨目前的梦魇。

1997年39岁的切尔茨在做子宫切除手术时,因为术后感染,必须服用抗生素庆大霉素。

大量服用庆大霉素会破坏内耳结构,造成听力丧失、耳鸣以及平衡感的丧失。

因为庆大霉素便宜又有效,所以医生还是爱用它,只是平常之感,短期使用。

切尔斯的医生给她的用药只是远超过了安全服用的期限,造成了她目前的情况。

这种音符庆大霉素而变成残障的人被称为摇摆足。

有一天,她突然发现她无法站立,她移动自己的头,整个房间就跟着动起来。

她不知道是她自己,还是内面墙引起这种动的感觉。

最后,她扶着墙勉强站起来,摸到电话,打电话给她的医生。

当她到达医院时,医生给她做各种测试,来看它的前庭半规管的功能,还剩多少。

她们把冰水及温水灌入她的耳朵,然后叫她侧着头。

当她们叫她闭着眼睛站起来时,她立刻跌倒。

一个医生告诉她,你根本没有平衡的功能,最后检查的结果是她约有2%的平衡功能上留着。

这个医生一点都不在乎,她说。

她说,这是庆大霉素的副作用。

说到这里,切尔茨开始激动。

为什么没有人告诉我这个药的副作用?

医生说这是永久性的伤害,医生说完就走了,把我一个人留在诊疗室内。

我母亲送我来的医院,但是她已经去停车场拿车,在医院外头等我。

回到车上,我母亲问你会没事吧,可以治好吗?

我看着她的眼睛说,这是永久性的,永远好不了了。

因为切尔茨平衡器官跟她视觉系统的连接受损了,她的眼睛无法在平滑的追随移动的物体。

好像我所看到的每一样东西都是果冻做的。

每次我踏出一步,每样东西都像果冻一样,左右摇摆,要垮下来。

虽然她不能用眼睛追随移动的东西,它的视觉还是可以告诉她,她是不是直立着的。

我们的眼睛靠着凝视横线或横条纹来告诉我们现在正在空间中的哪里。

一旦光线消失了,切尔茨就立刻倒在地上。

她发现是绝不是一根可靠的拐杖,因为她面前的任何动作,甚至一个人想伸出手来帮她,都会恶化她跌倒的感觉,连地毯上纵横的V字形花纹都会使她跌倒,因为这些Z字形线条会送出假的信息,使它以为它是歪的,而其实她不是。

她因为必须随时随地保持高度警觉而精神疲惫不堪,她需要很多的大脑能量来保持身体的直立状态,这些大脑能量用于记忆、计算、推理,因此她没有余力再去处理其她的心智功能。

神奇的帽子

当丹尼洛夫把计算机准备好,要测试切尔茨,此时我要求先让我试一下。

我带上了工地安全帽,把欠有微电极的薄塑料袋放到我的舌头上。

这条塑料袋叫做舌头显示器,它是平的,跟一片口香糖差不多厚度。

这个加速器或是说这个传感器可以侦查到二度空间的移动。

当我点我的头时,这个动作就转换到计算机屏幕上的地图,使团队的人员可以操作监控她。

这同样的地图投射到我舌头上那条薄薄塑料袋上的144个电极。

当我往前倾时,我的舌头前面感觉到像香槟酒泡泡炸开,那种微微的电击。

告诉我,我现在是往前倾。

在计算机屏幕上,我可以看到我自己头的位置。

当我的头往后面仰时,我的舌头后面感觉到香槟酒流过的感觉。

同样,这种香槟酒流过的感觉,在我的头往左和往右青石都会感觉到。

然后我把眼睛闭起来,用舌头来感觉我在空间中的位置。

我很快就忘记这个感觉的信息是来自舌头,而能在空间中移动自如。

切尔茨把帽子拿了回去,靠着桌子来保持它的平衡。

让我们开始吧,丹尼洛夫说,一边在调整控制钮,切尔茨把帽子戴起来,闭上眼睛,她用两根手指按着桌面,身体往后仰。

她并没有跌倒,虽然她完全不知道什么是直什么是横了,舌头上香槟酒的流动感觉之外。

她把手指从桌上一开,她并没有摇摆。

她开始哭泣,成串的眼泪掉了下来,她可以重新生活了,只要戴上帽子,她就是安全的。

她第一次戴上帽子,那个不要跌倒的感觉便离开了她。

五年来,这是第一次,她没有这种掉入无底洞的感觉。

她今天的目标是在没有任何帮助之下独立站20分钟。

对任何人来说,更不要说摇摆足,直挺挺的站20分钟是需要训练和技术的。

不信的话,去问白金汉宫前的警卫。

她看起来很安详,她作小小的修正,身体的抽动停止了。

那个在她身内推她撞她的恶魔也消失了。

她的大脑在解人工平衡器官所送进来的密码。

对她来说,这平衡是一个奇迹,一个神经可塑性的奇迹。

因为她舌头上这些刺刺麻麻的感觉,通常是上达到大脑的身体感觉皮质区处理触觉的地方。

现在通过一条新的神经回路去到大脑负责平衡的地方了。

我们现在致力于把这个仪器变小小到可以藏在口中,巴赫利塔说。

要像牙医的牙齿矫正器那样,这是我们的目标,这样它或任何受这种苦的人都能有正常的生活。

我们希望向切尔茨这样的病人以后可以带着这个辅助器说话、吃饭而不被别人发现。

这不只是对受到庆大霉素伤害的病人有利。

她继续说。

昨天纽约时报上有篇报道,老人家一摔跤,老人对摔跤的恐惧大于被坏人抢。

大约有1/3的老人摔过跤,因为她们恐惧摔跤,所以她们呆在家中不敢出门,结果她们越不用四肢,四肢就越脆弱。

我认为一部分的原因是她们的平衡感,就像她们的听觉、味觉、视觉及其她的感觉器官一样,开始衰退了。

这个仪器可以帮助她们。

时间到了,丹尼洛夫关掉了仪器。

切尔茨的舞蹈。

现在是第二个神经可塑性的奇迹。

切尔茨取下头上的工地安全帽,取出了折上的传感器,她露齿而笑,眼睛闭着不扶东西,站着而没有跌倒。

然后她张开她的眼睛,仍然没有扶桌子,抬起了她的一只脚。

现在她是金鸡独立,用一只脚再平衡身体。

我爱死这个家伙了,她说,并走过去给巴赫利塔一个拥抱。

她向我走过来,充满了感激之情,为她能够感受她脚下的世界,尔激动不已,她也给我一个大拥抱。

我觉得身体向下了,毛一样稳定,我不必再去想我的肌肉在哪里,我可以去想别的事情了。

她转向丹尼洛夫,给她一个亲吻。

我必须强调,为什么这是一个奇迹。

丹尼洛夫说,她认为自己是一个由下而上信息处理过程的怀疑者。

她几乎没有任何天然的侦查神经细胞,在刚刚20分钟里,我们给她提供了一个人工的侦察器。

但是真正的奇迹是现在发生的事情,我们已经除去了辅助的仪器。

她已没有了人工的或天然的平衡器官,但是她仍然没有摔倒,我们唤醒了她体内一些不知名的力量。

第一次,她们让切尔磁带这顶帽子什切尔茨只待了一分钟。

她们注意到切尔茨,再取下帽子后,残余效应大约维持了20秒,是她带帽子的三分之一时间。

然后切尔茨戴帽子,戴了两分钟,残余效应就增加到40秒。

然后她们逐渐增加到20分钟预期残余效应,大约到七分钟,不过她们得到的结果是,她戴帽子时间的三倍,维持了整整一个小时,而不是1/3。

今天巴赫利塔说,她们要试试看,如果再呆20分钟,会不会得到训练效果,使残余效应维持的更长。

切尔茨开始耍酷,炫耀给别人看。

我可以像女人一样的走路了,这对别人可能不重要,但是对我来说意义重大。

我不必再把脚张得大大的走路了。

她跳着从椅子上站起来,她弯腰去地板上捡东西来,表示她现在可以做这些动作了。

上次我可以在残余效应时间里跳绳。

真正令人震惊的是,丹尼洛夫说她不只是保持身体不跌倒,在带了这个仪器一阵子后,她的行为几乎是正常的,她可以在平衡感上保持不掉下来,她可以开车。

这是她前庭半规管功能的恢复,当她移动她的头时,她的眼睛可以聚焦在标的物上,视觉和平衡系统之间的连接也恢复了。

我抬头看切尔茨和巴赫利塔在跳舞。

她在带他跳。

残余效应在延长

为什么切尔茨可以在没有仪器的情况下跳舞,而且行动正常。

巴赫利塔认为有好几个原因,其中之一,她受损的前庭半规管已经重新组织过了。

过去,从受损细胞组织所发出的噪声会阻挡正常细胞送来的信息。

这个仪器帮助且强化正常细胞送出的信息,她认为这个仪器也将其她的神经回路整合进来帮忙,这就是神经可塑性切入的地方。

大脑有许许多多的神经回路。

所谓神经回路,是一起共同做某项工作的神经元之间的联结。

假如某一条重要的回路断掉了,不能通行大脑,就用其她的小路来绕过她,以达到目的地。

我是这样看这件事的,巴赫利塔说。

假如你从这里开车到密尔瓦基,而主要道路的桥梁断了,你一开始会呆在那里不知道该怎么办,然后你会找公路未开以前的旧路,穿过农地绕过断桥。

你走这些小路越多次,就越容易发现有更短的快捷方式到达你的目的地,你就越来越快的抵达目的地了。

这些次要的神经回路是不常用的,但越用就越强,这是一般认为有可塑性的大脑能够重新组织自己最主要的原因。

切尔茨正在逐渐延长自己的残余效应,这个事实表明,这些不常用的神经回路正在变得越来越强。

巴赫利塔希望通过训练切尔茨能够继续让残余效应的时间变长。

几天以后,切尔茨写电子邮件给巴赫利塔报告,现在在家中残余效应可以维持多久。

全部参与效应是3小时零20分钟。

摇晃的感觉在我大脑中出现,就跟以前一样,我很难找到字来表达我的意思,我的头很昏,很疲倦,很沮丧。

一个痛苦的灰姑娘的故事,从正常了,再跌下来是很痛苦的,她觉得自己是死了,复活了,然后又死了。

从另一方面讲,3小时零20分钟的残余效应,时间是戴帽子20分钟的十倍。

她是第一个接受治疗的摇摆者。

即使残余效应时间不能够再延长下去,她还是可以一天带4次帽子,从而过正常的生活。

而且她很有理由去预期情况会变得更好,因为每一次戴帽子都训练她的大脑去延长参与时间。

结果真的有后来的一年,里切尔茨尽量戴帽子来缓解她的痛苦,并建构残余效应。

她的残余效应累积到好几个小时、好几天甚至四个月。

现在她完全不需要戴帽子了,而且不再认为自己是摇摆族的一员了。

盲人看见瘫子行路

1969年,欧洲最顶尖的科学期刊《自然》刊登了一篇颇有科幻味道的短文。

挂头牌的作者是巴赫利塔。

那时,他是科学家兼复健科医生,这是一个稀有的组合。

这篇论文介绍了一种仪器,能使天生的盲人可以看得见。

这些病人都有视网膜病变,被认为是完全不可治愈的。

自然,这篇论文后来上了纽约时报新闻周刊及生活杂志。

但是,或许这个盲人可再见光明的说法太过不可思议,这个仪器和它的发明者很快就滑入默默无闻的阴暗角落去了。

在这篇论文中,有一张图片,上面是很奇怪的仪器,一张很大的牙医治疗,用以有可以震动的已被一团电线,一部巨大的计算机。

这个用别人丢掉不要的部件及20世纪60年代的巨型计算机所组合起来的仪器重达400磅。

一个天生就忙的人,没有任何的视觉经验,坐在椅子上,背后是一台很大的摄影机,就是那种20世纪60年代电视摄影棚所使用的摄影机。

她用手摇的方式移动内台摄影机,扫描病人面前的景色。

摄影机把影像传到计算机中处理,再把信号传到椅背上,20乘20的400个刺激点的矩阵上,直接接触到盲者的皮肤。

这些刺激点的作用是在景色中,光线暗的部分就振动,量的部分就不动。

这个触觉视觉的仪器是盲人可以阅读,辨识出人的脸孔,知道哪一个物体比较近,哪一个比较远。

这使她们知道物体旋转时会改变形状,以及从哪个角度来观察。

这实验的六名受试者都学会了如何分辨电话等六个对象,即使这个电话有一半被花瓶遮住,也还能辨识的出来。

因为实验是在20世纪60年代进行的,这些受试者甚至学会了辨识,当时最著名的超瘦模特,崔姬。

经过一些练习后,盲人开始体验到她面前的三维空间,虽然从背上传来的信息是二维空间的。

假如有人朝着摄影机丢一个球过来。

受试者会自动往后跳以躲避她。

假如这个震动的刺激矩阵,从背部一到她们的腹部受试者,还是可以正确地知觉到摄影机前面的景象。

假如对刺激点附近的皮肤瘙痒,受试者并不会把瘙痒和视觉自己混在一起。

她们心智的视知觉经验,并不是发生在皮肤上,而是发生在世界上。

她们的视知觉是复杂的。

经过训练以后,受试者可以移动摄影机,然后说,那是贝蒂,她今天把长发放下来了,而且没有戴眼镜,她的嘴是张开的。

她再把她的右手从身体的左边移到她的脑后。

没错,分辨率不高,但是就如巴赫利塔所说的,视觉并不需要100%清楚,我们才看得见。

当我们在物业的大街上走,看到建筑物的外扩时,她问我们会因为分辨率不足而对这个建筑物少看到一些吗?

当我们看到一个黑白的影像时,我们会因为它没有颜色而看不到她吗?

大脑是机器吗?

这个现在已经被遗忘的机器,就是第一代的神经可塑性仪器,就是用一种感官去取代另一种感官,而且被证明有效。

然而,因为当时被认为是不可能的事而被搁置、忽略。

当时科学界的心理定势是,假设大脑定型了,就不能改变,而我们的感官、外界信息和经验进入我们大脑的路径是先天设定的,这个想法叫做功能区域特定论,到现在仍有人支持她,拥护她。

这个理论是说大脑像个复杂的机器,由许多部件所组成,每一个部件有它自己特殊的心理功能,存在于某一个先天设定的大脑区域,所以才会有这个名字出现。

一个先天就设定好的大脑,每一项心理功能都有它固定的位置、地点,自然就没有什么空间可以做改变了。

这个大脑向机器的看法,从17世纪第一次被提出后,就一直是神经科学的圭臬,它取代了过去,灵魂与肉体飘忽不可掌握的神秘看法。

科学家受到伽利略星球像物体一样可以被机械力量所推动,这个创世纪发现的影响,纷纷相信,所有自然界的功能就如一个很大的宇宙时钟,受到物理定律的规范。

她们开始用这个概念去解释所有的生物,包括我们身体的器官,把她们当做机械来看。

这个把大自然看成一个大机械,我们的身体器官像机器一样的看法,取代了2000年前希腊人的看法。

希腊人认为大自然是一个欣欣向荣的有机体,我们的身体器官绝对不是无生命的机器。

第一个机械生物学家的成就是威廉哈维划时代原创性的发现,哈维在伽利略讲学的意大利帕多瓦读书,她发现血液如何在我们的身体内循环,心脏的功能其实是一个马达,将血液送往全身。

马达当然是一个机器,所以很快的科学家发现,如果解释要科学化,就一定要机械化,也就是说要受到物理运动定律的规范。

哈维之后,法国的哲学家笛卡尔认为,大脑和神经系统的功能也像马达一样,我们的神经其实是管线从四只通到大脑。

她是第一个解释反射反应是怎么形成的人,她认为,当一个人的皮肤被碰触时,神经管线中的液体就流到了大脑,然后被机械化的反射回机体去移动肌肉。

虽然现在看起来她的理论很粗糙,但是事实上虽不中,亦不远。

科学家很快的修缮了原始的图片,说不是血液,而是电流在神经之间流动。

笛卡尔认为,大脑是一个复杂机器的想法,就是现在认为的大脑是个计算机,其中功能具有区域特定性这个看法的滥觞。

像机器一样,大脑有许多部件,每一个部件都有事先规划好的位置,每一个部件执行一个单一功能,所以假如一个部件损坏了,没有东西可以替代她,因为机器是不会自己长出新的零件的。

功能区域特定论的看法也被应用到感官上,认为我们每一种感觉,视觉、听觉、味觉、触觉、嗅觉和平衡觉都有自己特殊的受体细胞,专司侦察我们身边各种不同形式的能量。

当受到刺激时,这些受体细胞便送出信号,沿着神经到达大脑的特定区域,在这个区域,这些信号被处理。

大部分的科学家相信,这些大脑区域的功能是如此专业化,以至于不可能去作别的区域的工作。

巴赫利塔跟她的同侪不同,她不相信功能区域特定的说法,我们的感官有出乎意料的可塑性,假如其中之一受损了,有时候另一个感官可以取代她的工作,她把这种替代性称作感官的替代。

她设计了很多实验来显示感官的替代,也发明了很多仪器来显示仍有超级感官。

她成功的显示神经系统可以适应用摄影机来看,而不是视网膜。

巴赫利塔为盲人未来可以看得见的希望打下了基础。

如视网膜的移植,用手术的方式植入眼球,使盲人可以看得见。

https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1392088.html

上一篇:解决剖腹产婴儿健康的重要策略

下一篇:让实验室小鼠更自然,以便解码大脑