摘译自:Manley GT, Dams-O'Connor K, Alosco ML, et al; NIH-NINDS TBI Classification and Nomenclature Initiative. A new characterisation of acute traumatic brain injury: the NIH-NINDS TBI Classification and Nomenclature Initiative. Lancet Neurol. 2025 Jun;24(6):512-523.

doi: 10.1016/S1474-4422(25)00154-1

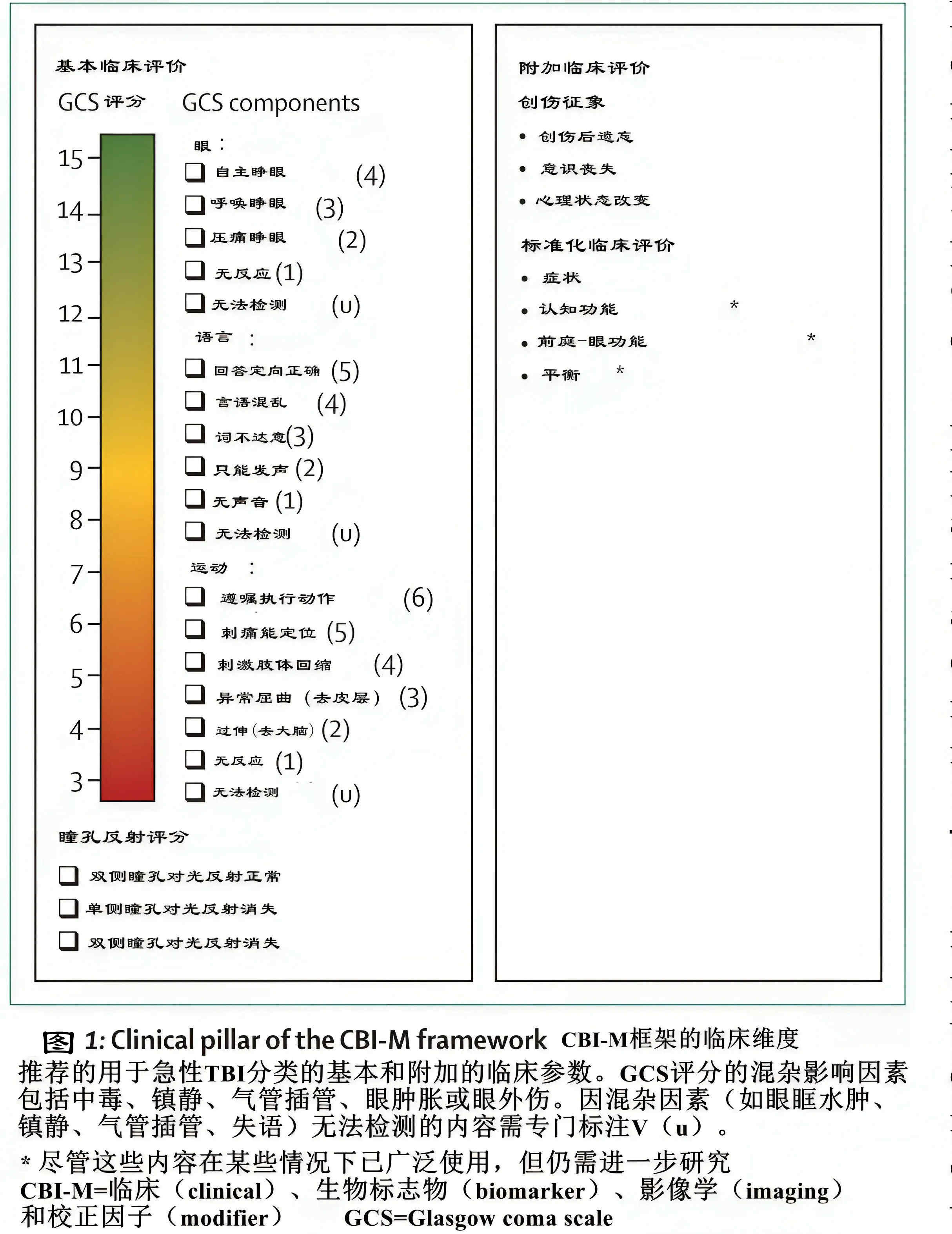

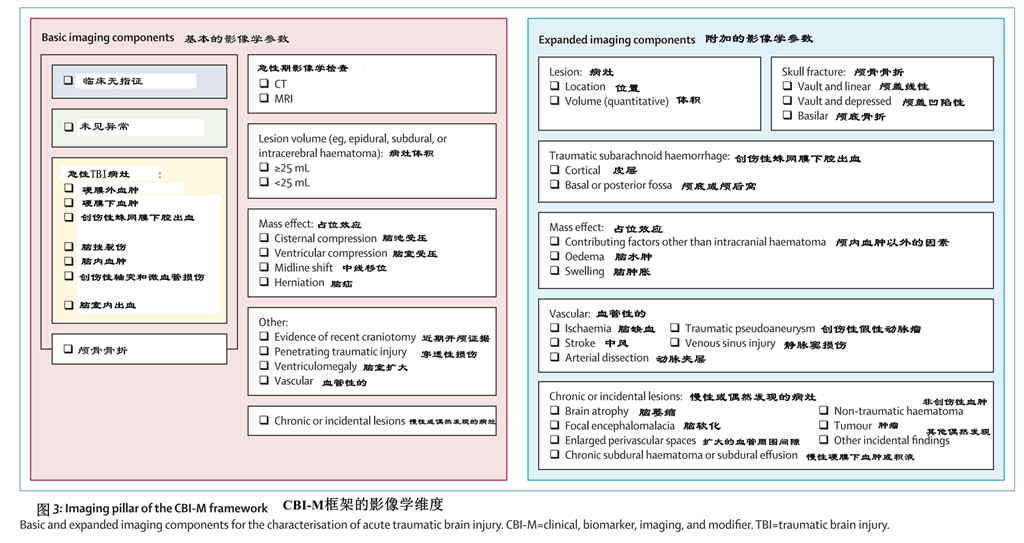

摘要:通常按照格拉斯哥昏迷量表(GCS)总分将创伤性脑损伤(TBI)的临床严重程度划分为轻度(13-15分)、中度(9-12分)和重度(3-8分)。有必要建立更精准的TBI分类方法。2022年,美国国立卫生研究院下属国家神经疾病与卒中研究所(NIH-NINDS)为此发起一项国际性的倡议,聚焦研究TBI急性期。建立了六个专家工作组,由来自14个国家的94人组成,包括TBI专家、转化科学家、有相关经历的人、联邦机构合作伙伴。新的急性TBI分类框架包含四个核心要素:临床维度(完整的GCS评分与瞳孔反应)、生物标志物维度(血液检测)、影像学维度(病理解剖)以及校正因子(影响临床表现与预后的因素,简称CBI-M)。该CBI-M框架提供TBI的多维度表征,既能指导个体化临床处置,又能提升科研严谨性。研究重点包括CBI-M框架的验证、适用性的评估、临床实施策略。

前言

创伤性脑损伤(TBI)是全球致残和致死的重要原因。每年约有5000万人遭受TBI,估计其造成的全球经济成本达4000亿美元。TBI通常根据格拉斯哥昏迷量表(GCS)总分(3-15分)进行分类:13-15分为轻度TBI,9-12分为中度TBI,3-8分则为重度TBI。GCS于1974年问世,作为对患者个人意识水平进行结构化评估的临床工具。尽管GCS与临床实践高度相关,但据此将患者粗略地分为三类有明显局限性:首先,这种三分法会遗漏与损伤严重程度相关的关键信息,后者是连续性的;其次,该方法是单模态的(即基于单个临床参数),忽略了其他诊断方法,如影像学或血液生物标记物,后者有助于细致的病理生理学特征描述;第三,这种分类法无法为筛选需要治疗或临床试验的患者提供有意义的依据;第四,“轻度”、“中度”、“重度”的术语会引起误会和偏见。被归入轻度TBI的患者常被认为能快速康复,因而难以随访;一些重度TBI患者因主观判断预后不良,治疗决策消极,过早放弃生命支持。TBI亲历者会严重关切这些术语的使用(见表1)。这些类别本用于描述急性损伤,但常被误用于判断预后,会对亲历者产生无意但持久的负面影响。

制定新的、适用性更广的TBI分类系统是美国国家科学、工程与医学研究院(NASEM)2022年加速推动TBI进展的主要规划之一。因此,在这一政策性综述中,我们描述了TBI的综合分类和准确命名的新框架,同时明确了知识体系的空白和研究重点,后者有助于该框架的完善和更新。

既往改进急性TBI特征描述的方法

重新制定急性TBI分类体系的探索包括了机器学习与聚类分析方法。无监督、无假设的方法被用于识别人群,主要根据损伤机制、主要颅外损伤和GCS。

通过对COBRIT药物临床试验数据的分析,结合TRACK-TBI初步数据的外部验证,基于六项基线特征(血液学指标、凝血功能、血糖、血压、心率和中线移位)识别出3组人群。Qiu团队运用潜在类别分析技术,依据急性期合并症特征确定了五种稳定的单一类型。其他研究采用时间序列数据或单一维度(如影像学或EEG分析),针对亚群(如GCS定义的轻微TBI患者或ICU患者)。据我们所知,目前还无适用于不同严重程度TBI、多维度评价TBI的综合性方法。为了响应NASEM的行动倡议,兼顾患者、临床医生、研究人员、照护者及倡导者的需求,美国国立卫生研究院-国家神经疾病和中风研究所(NIH-NINDS)于2022年启动了一项国际计划,旨在建立多维度分类体系,并制定专用于TBI患者的命名标准。

NIH-NINDS倡议和我们的共识过程

NIH-NINDS的计划主要基于文献综述、多名国际专家参与、要求任何表征均需广泛适用的多学科专家共识。该倡议共涉及来自14个国家的94名专家。设计和时间框架见表2。

NIH-NINDS计划基于2007年NINDS会议关于TBI分类的建议并兼顾临床试验。这些建议包括:建立大型数据库;引入公共数据使报告标准化并利于跨项目分析;将研究范围扩大至轻度TBI;引入先进的统计学和生物信息学方法。过去二十年间,这些目标中的大多数已经实现,大型观察性TBI研究生成了详细的数据,可用于制定TBI表征的新框架。

NIH-NINDS计划旨在建立一个全面的TBI分类和准确的命名,确定认识和研究重点的空白,为TBI分类和命名的改进和更新提供信息。

我们提出的框架用于TBI急性期。工作组认识到,TBI表征是个动态过程,会随时间演变。

急性TBI特征描述的建议框架

我们提出的框架包含四大核心要素:临床、生物标志物、影像学和修饰参数,共同构成了CBI-M框架。这些核心要素既包含基线元素(适用于所有患者),也包含扩展因素(针对特定亚群、场景或提供更深入的特征描述)。临床参数包括GCS、瞳孔反应;生物标志物包括血液检测结果;影像学参数包括病理解剖学特征;校正因子包括TBI后临床表现和预后的影响因素(如,伤前基础性疾病、受伤机制和情况、系统性损伤、心理社会和环境因素)。综上,四种参数可以提供TBI的多维表征。

临床维度

基于当前最佳实践和现有证据,我们考虑的临床支柱有两个基本组成部分:GCS和瞳孔反应。既往研究显示,两者与损伤严重程度和临床预后有明确的相关性。建议对GCS组成部分(眼、语言、运动)做进一步的记录,可以为患者的反应和预后提供更详细的信息。

如果可行,我们推荐使用自动瞳孔测量仪。我们提出三种可能的瞳孔反应:双侧存在、一侧有反应、双侧无反应。我们考虑了Brennan和Teasdale提出的GCS-P评分(GCS-瞳孔评分,1-15分),但是,GCS-P总分在单独用于预测死亡率和其他不良预后时无法充分体现GCS和瞳孔反应的预后价值。此外,我们预见了改良GCS可能带来的潜在实施问题,后者用于临床实践和研究已50年。

创伤后遗忘是TBI预后的重要预测因子。相应地,在CBI-M框架内,将创伤后遗忘的评价也作为临床参数。另一个附加的评价参数是症状和体征(如头痛、头昏、对噪音的敏感性),最好用经过验证的评估量表,改善预后和后续护理方案(图1)。

生物标志物

血液生物标志物已经很快地从研究工具发展为临床检测方法,是从宏观水平和微观水平反映组织损伤的客观指标。星形胶质细胞和神经元损伤的血液标志物含量增高与损伤范围和不良预后相关。血液生物标志物对分诊、诊断、治疗有预测价值,可以客服临床评估的缺点,后者可能受到大量主观因素(如症状)和非创伤因素(如中毒)的干扰。

尽管TBI生物标志物尚未广泛用于临床,我们认为其潜力巨大。众多潜在的生物标志物中,我们推荐伤后急性期(24小时内)检测一下一种或多种:胶质纤维酸性蛋白(GFAP)、泛素C-末端水解酶L1(UCH-L1)、S100钙结合蛋白B(S100B)。这一建议基于急性期这些生物标志物的诊断和预后价值。上述三种生物标志物含量均低提示颅脑CT上显示TBI的风险很低。两种生物标志物(GFAP和UCH-L1)现已获得美国FDA批准,三种标志物在欧洲均通过CE认证可临床使用。对于GCS13-15分的患者,这些生物标志物在预测CT异常方面,相比临床征象和临床决策原则更有价值。

这些生物标志物现已被纳入斯堪的纳维亚和法国的指南,用于筛选GCS评13-15分的患者中需接受CT扫描者,据报道,可以使CT扫描需求降低约30%。GCS评13-15分的患者中,CT扫描的过度使用估计占27%,导致不必要的放射线暴露和医疗成本增加。2007至2013年数据显示,将S100B纳入成年人头部外伤初步处理斯堪的纳维亚指南,每例患者可节省39元。联合检测GFAP与UCH-L1也被证实能够降低医疗成本。基于健康人群建立的参考值范围,血液生物标志物可以明确CT正常者存在的微观结构损伤、筛选需MRI检测CT无法发现的损伤的患者,对于损伤严重程度两端的TBI诊断有辅助作用。

需要通过严谨的研究(包括推断性统计学方法)最终明确血液生物标志物在成本效益和临床应用价值,而不限于用于筛选需接受CT扫描的患者群体,特别是儿童和老年人。此外,还需开展进一步工作以统一跨平台参考值范围和截断值,更深入地理解生物标志物动力学及样本处理过程的影响。虽然CBI-M框架推荐的3种生物标志物已获监管批准用于排除CT扫描需求且无需知情同意,但关于该框架和生物标志物超适应证使用的一些验证性研究仍需取得知情同意。我们已经认识到血液生物标志物影响因素的重要性,如取样时间、患者年龄、颅外损伤(对于S100B)。基于证据的发展,可能有更多生物标志物纳入CBI-M框架(图2),如神经丝轻链蛋白。

影像学维度

神经影像学为脑损伤的类型和范围提供大量信息。2010年引入的TBI放射学公共数据(包括定义与数据字典),加强了科研与临床之间的交流。影像学参数建立在通用数据基础上,包含了特定病变的新的研究成果。影像学维度侧重于CT扫描,这是伤后24小时内最常用的影像学检查方法。影像学专业认为MRI比CT具有更高的敏感性,并能提供更多信息(如弥散指标),但急性期应用MRI在实际工作中有挑战性、耗时,通常用于特殊情况,例如,需尽可能限制辐射暴露的儿童。MRI的应用与TBI亚急性期和慢性期的相关性日益显著,尤其对于有长期症状或预后较预期差的患者。

影像学异常的发生频率以及与治疗和预后的相关性是其作为影像学基本元素考虑的前提。基于对美国和欧洲急性TBI大型研究数据的全面分析,蛛网膜下腔出血、颅骨骨折、脑挫裂伤、急性硬膜下血肿是不同程度脑损伤中最常见的神经影像学异常。出于务实的角度,影像学维度将这4种最常见的征象作为基本元素,结合硬膜外血肿、脑室内出血、脑内血肿以及新定义的概念如创伤性轴突或微血管损伤(两者可以同时发生)。创伤性轴突或微血管损伤(traumatic axonal or microvascular injury)是影像学专业提出的,取代创伤性轴突损伤和弥漫性轴索损伤,常见于急性期CT或MRI。这一命名的变化是基于发现轴突和微血管损伤常发生在同一部位,并且在急性期脑CT上很难甚至不可能区分。虽然已经出现在放射学影像公共数据的图文述评中,但这一新的命名尚需神经放射学界的认可。还需要记录的有25ml及以上的病灶、占位效应和其他慢性或偶然发现的病灶。增加的影像学参数可以提供更细致的关于病灶大小、位置、血管损伤和其他影像学异常的信息(图3)。

上述影像学建议可能会促进将标准化的神经影像学报告整合到电子病历系统中。将一个含有设计良好的相关通用数据下拉菜单的影像学工具整合到影像学阅读软件中,类似于目前已用于其他成像环境的程序,如乳房X线成像。

校正因子

正如2022年美国NASEM报告所述,TBI患者中,临床表现、康复及预后不仅受脑受伤时的生物力学和生理学特性的影响,还受到TBI生物学、心理学、社会学、生态学模型描述的众多因素影响。这些因素可以定义为心理社会和环境校正因子,可以影响不同严重程度的病程,包括发生TBI和其他类型损伤的风险、急性期表现、临床进程、远期预后。

校正因子包括3类基本组成:创伤相关因素、患者相关因素、社区和社会相关因素(图4)。校正因子包含患者相关和创伤相关因素,因为我们认为这些因素与体现脑损伤本身严重程度的特征相比,作为TBI校正因子更准确。校正因子的相关性因不同预后、人群(如性别)而不同。对于GCS评13-15分的患者(包括儿童),患者相关因素、社区和社会相关因素与临床预后的相关性已明确。社会因素,例如地理位置、文化语言背景和创伤前心理健康状况,也是GCS评3-12分的患者预后的重要决定因素,对这些患者能获得的康复训练的强度和质量有影响。社会因素也可能导致临床预后中的健康差异。上述校正因子中,有一部分(如低血压)有早期影响,其他(如心理健康、滥用药物)会影响康复过程。据我们所知,尚无研究纳入针对急性TBI规范化分类的心理社会和环境校正因子的结构性评价。我们认识到,这些校正因子在急性期的应用有实际困难,需要改进它们的标准测定工具。

CBI-M框架在实践中的应用

CBI-M框架用于所有严重程度(GCS评3-15分)的TBI。各种评价维度的顺序取决于患者的临床状况和可用资源。对于所有的患者,临床维度的评价最优先进行。对于有急诊影像学检查的临床指征的患者,影像学维度的评估应优先于生物标志物。不过,生物标志物仍与预后相关。对于没有或不确定影像学检查指征的患者,生物标志物维度可以提供更多的脑损伤证据,并提示CT扫描的必要性。一部分校正因子需在急性期评价,而其他因素与康复有关,可以在伤后晚期进行。

我们举例说明了CBI-M框架如何突出TBI表征并指导急性期处理(图5)。其他关于GCS低分患者的案例可见附录(p3)。我们已经探索了CBI-M框架的四个维度内部及其之间的潜在相关性(附录pp4-6)。临床维度、生物标志物、影像学参数作为脑损伤相关维度(例如,反映创伤对患者的影响),彼此之间以及与临床决策和预后之间有强相关性。校正因子中的大多数反映了不同的概念(例如,患者相关因素和社会经济因素对病程的影响)。

急性期后的患者特征

TBI的表征时动态的,随时间变化,因此建议反复评估。但是,CBI-M框架在急性期以外的适用性尚不确定。需要进一步研究确定各维度及其内容在伤后亚急性期和慢性期的相对价值。例如,临床特征可能主要基于症状和功能,所选的生物标志物可能包括伤后数周增高的蛋白,如神经丝轻链蛋白。逻辑上MRI在伤后晚期更容易进行,可以提供关于结构性脑损伤性质和程度的更详细的信息。校正因子(包括心理健康、生活状况、社会状况)与康复期高度相关,急性期后可能需要更详细地记录。

如果患者伤后就诊较晚且没有客观证据用于随后损伤的描述时,会带来特别的困难。社区样本显示,可有高达42%的TBI患者在受伤时没有寻求医疗处理,无论是否寻求医疗处理,慢性症状没有区别。对于急性期后或慢性期症状持续存在或恶化的患者,应根据仔细确定的回顾性损伤严重程度相关特征进行告知。我们认为自述或代述时必不可少的,可以提供其他方式无法提供的信息。已有足够的证据支持推荐临床医生和研究者应用经过验证的工具和方案(例如,波士顿创伤性脑损伤寿命评估、俄亥俄州立大学TBI识别方法和脑损伤筛查问卷),后者应用情境回忆线索捕捉既往TBI史。尽管病历质量仍需改进,但病历的采集是重要的。由于证据相对不足,我们不建议采用影像学检查、血液生物标志物检测、行为学方法(如神经心理评估)对既往的TBI进行检测。自述仍是了解体育运动、军事和职业环境中反复头部撞击暴露情况的主要方法,但对诱导方法的定义和验证需达成共识。我们认为有必要研究对既往TBI和重复性头部撞击既敏感又特异的临床和生物学指标。

CBI-M框架应用于研究和临床场景

CBI-M框架的研发从该倡议启动之初就受到知识实践转化工作团队的指导。整合知识转化是该项工作的基本方法,其定义为“一种协作研究模式,研究人员与知识使用者合作,由知识使用者提出问题并拥有实施推荐意见的权限”。关键讨论内容包括阐明实施新TBI分类体系的潜在障碍与促进因素、确定实施行动的靶区受众,以及识别所谓的变革推动者——即在推动将建议转化为政策与实践过程中发挥关键作用的个人或团体。

将CBI-M框架成功应用于研究并最终融入临床实践,需要付出巨大努力。执行的困难包括确保外联和参与在不同的部门和环境中建立对拟议新框架的认识,如社区组织、整个护理连续体的临床环境、非专业和专业沟通渠道、政策制定者和专业协会。实施过程中面临的困难包括:必须确保推广和参与能在多区域和场景中提升人们对新框架的认识,例如社区组织、贯穿护理全程的临床场景、正式与非正式传播渠道、政策制定者以及专业协会等。进一步的挑战包括:开展专项知识转化研究,以探索特定环境和人群中对CBI-M分类的态度与认识;开发并提供信息与培训材料;确定基础设施和资金需求(如电子病历系统的改造)。为影像学和生物标志物资源有限的区域或政策和实践做法各异的区域制定合适的推荐意见也是困难的。这些困难和策略在知识转化文献中已有详尽记载。

资源有限环境中的挑战和适用性

重要的是如何应用CBI-M框架,尤其在一部分或大多数必要的信息缺失或日常临床实践中不可用的情况下。目前,血液生物标志物评价尚未广泛使用。不过,获取神经影像学数据在很大程度上取决于临床需求和资源可行性。然而,我们的多维度方法有一个优势,就是即使某个维度的部分甚至全部要素缺失,仍可能做出准确的分类。我们承认,有些建议在资源有限的情况下难以落实。在这些内容中,临床维度居首要的核心地位。在资源有限的情况下,对校正因子的组成部分进行记录是可行的,对校正因子与康复过程和重返社会之间的相关性的认识有助于为后续护理提供信息,从而改善预后。最终,CBI-M框架的多维度方法提供了在各种情况和资源条件下实施的灵活性。

结论与展望

我们研发了CBI-M框架作为一种新型多维度工具,旨在响应社会需求和2022年NASEM报告的建议,优化TBI的分类方法。我们并不认为该框架已完成。在用于常规临床实践之前,该框架尚需在大规模现代研究中改进和验证。这项验证工作正在进行中,已有初步结果显示创伤相关因素与CBI-M间存在强相关性。校正因子未其他维度的临床解释提供了背景,为TBI的分类和处理增添了一个重要维度。需要在多种场景中进行广泛的现场测试,并明确CBI-M框架在急性期以外TBI的适用性。大型TBI队列分析有助于明确每个维度参数的概率权重,促进CBI-M严重程度评分和预后风险计算器的开发。优化知识转化的有效策略对于最大限度地将CBI-M框架用于全球范围内的研究和临床实践至关重要。随着该框架的发展,工作团队确定了当前的知识空白和研究重点以指导TBI新命名和分类方法的改进(表3)。

应用CBI-M框架基本元素的案例显示该方法可以更好地指导紧急处理和随访以及轻度、重度和重度TBI除了GCS以外的更详细的信息。CBI-M框架有助于设计临床试验,其组成部分已被用于最近启动的临床试验的入选标准。CBI-M框架应仅用于急性TBI表征的研究。附加的组成部分如果合适,有助于进一步描述损伤特征,并识别出适合特定研究和临床诊治的群体。CBI-M框架不应取代现行的TBI治疗和护理的方案和指南,目前也不应将其用作临床预后工具。下一阶段,在利益相关方和亲历者的支持下,将进一步改进CBI-M框架,为将来的研究和最终的临床应用从而改善TBI分类、诊治和预后奠定基础。

CBI-M框架的优势包括其多维度结构以及在研发过程中来自多个学科领域的国际专家的的意见,同时还有负责实施的科学家以及亲历者的加入。从一开始就组建专门的实施工作组,能够实时确定和讨论执行过程中的问题。该方法与其他多种方法不同,后者往往在基础研究结束时才考虑执行。该框架的一个缺点是其推荐意见主要基于共识流程和专家意见。但是,在工作组专家的指导下,这一缺陷可以通过系统性文献研究和针对性地补充文献弥补。我们承认这些建议主要适用于急性期(伤后24小时内),且需要进一步研究以确定其在伤后晚期的适用性。有必要开展验证性研究以了解CBI-M框架在儿童和老年TBI患者整个生命周期的适用性。该项目低收入和中等收入国家的参与度不足,因此,部分内容在这些国家或其他资源有限的场景中可能难以实施。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自吕健科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-990505-1501927.html?mobile=1

收藏