信息科学的信息5W1H;信息哲学的信息5W1H;融智学的信息5W1H;三者的区别和联系是什么?

摘要:本文通过5W1H框架对比分析了信息科学、信息哲学和融智学对"信息"的理解。信息科学从工程应用视角,将信息视为可操作的技术客体;信息哲学从本质思辨视角,探讨信息在宇宙和认知中的地位;融智学从协同结构视角,构建信息的三层结构模型。三者构成从具体到抽象再到实践的认知螺旋:信息科学提供技术基础,信息哲学提供理论依据,融智学作为中间层将哲学思考转化为可操作的结构化模型。它们分别扮演着"信息高速公路"的工程师、哲学家和系统架构师的角色,共同构成了对信息现象的完整认知体系。

这是一个极具深度的问题。将信息科学、信息哲学和融智学,这三个不同层面的学科,放在统一的5W1H框架下进行对比,能够非常清晰地揭示它们对“信息”的理解的区别与联系。

5W1H(Why, What, Where, When, Who, How)是一个强大的分析框架。

下文将分别阐述三大学科如何解答这些问题,并最终进行综合对比。

一、信息科学的5W1H(工程与应用视角)信息科学将信息视为一种可操作、可度量、可传输的客体,侧重于技术实现。

Why (目的):为了消除不确定性,支持决策,解决问题,控制系统的运行。其终极目的是实现高效的效用。

What (本体):信息是数据的含义和上下文。在香农信息论中,信息是概率的函数,是比特(bit)的序列,其价值在于减少接收者的不确定性。它主要关注语法信息(形式)。

Where (位置):信息存在于信道、存储器、数据库、网络节点、云端等物理或逻辑载体中。核心概念是地址(如IP地址、URL、内存地址)。

When (时间):信息具有时效性。涉及实时处理、延迟、时序、生命周期(创建、访问、修改、销毁)等概念。

Who (主体):信息的发送者(信源) 和接收者(信宿) 通常是系统或设备(如服务器、传感器)。对“人”的处理是抽象的(如用户ID、进程权限)。

How (方法):通过编码、算法、协议、加密、压缩、纠错、存储、检索、可视化等技术手段进行处理。核心是计算和通信。

核心特征:客观、可量化、技术驱动,追求效率、可靠性和安全性。

二、信息哲学的5W1H(本质与思辨视角)信息哲学将信息视为一个基本的哲学范畴,追问其本质及其与世界、知识和意识的关系。

Why (目的):为了理解信息的本质,阐明它在宇宙中的地位以及它如何构成知识、心灵和现实本身。其目的是追求智慧与理解。

What (本体):信息是一个多元的哲学概念。可能是:

本体论信息:世界的基本构成成分(与物质、能量并列)。

认识论信息:主体对客体的感知和反映(事物的属性与状态)。

语义信息:具有真值条件的数据(真实的信息 vs. misinformation)。

Where (位置):信息存在于一切事物之中(作为属性),存在于主体与客体的关系中(作为反映),也存在于抽象的“信息圈”之中。

When (时间):信息与存在本身同样古老。它涉及信息的诞生(如宇宙大爆炸)、演化以及其在认知过程中被激活的时刻。

Who (主体):主体是具有意识的认知者(人),或广义的任何解释者(包括生命体甚至系统)。信息的意义依赖于主体的解释。

How (方法):通过逻辑分析、现象学反思、本体论建构等哲学方法进行探究。核心是思辨与批判。

核心特征:抽象、思辨、概念驱动,追求定义的清晰性、一致性和解释力。

三、融智学的5W1H(协同与结构视角)融智学将信息视为一个具有层级结构的、可用于人机协同处理的对象,旨在建立统一的理论和实践框架。

Why (目的):为了实现人机优势互补(“合理分工、优势互补”),高效地生成、处理和利用信息与知识,最终提升个体和集体的智慧能力。

What (本体):信息是一个三层结构体:

现象信息 (道):混合信息。

本体信息:形式信息 (文) + 内容信息 (意)。

本真信息 (理义法/序位):支配信息的根本法则与结构。这是定义的核心。

Where (位置):信息存在于“物”(硬件载体) 和“文”(软件载体/形式) 之上,但其本质(序位)是跨载体守恒的。也存在于人脑和计算机系统的交互界面中。

When (时间):信息处理遵循序位逻辑,其过程,是可重构和可优化的(如“六步消歧法”)。强调在正确的序位步骤下高效运作。

Who (主体):主体是“人际-人机-机际”构成的协同智能体。核心是:人类智力与人工智能的明确分工与协作。

How (方法):通过序位分析、对应转换、参照系方法、GLPS(全球语言定位系统) 等一系列方法,将复杂信息分解并映射到可计算的框架中。核心是结构化和序位化。

核心特征:结构化、实践性、人机协同,追求信息处理的效率和意义保真(保义)。

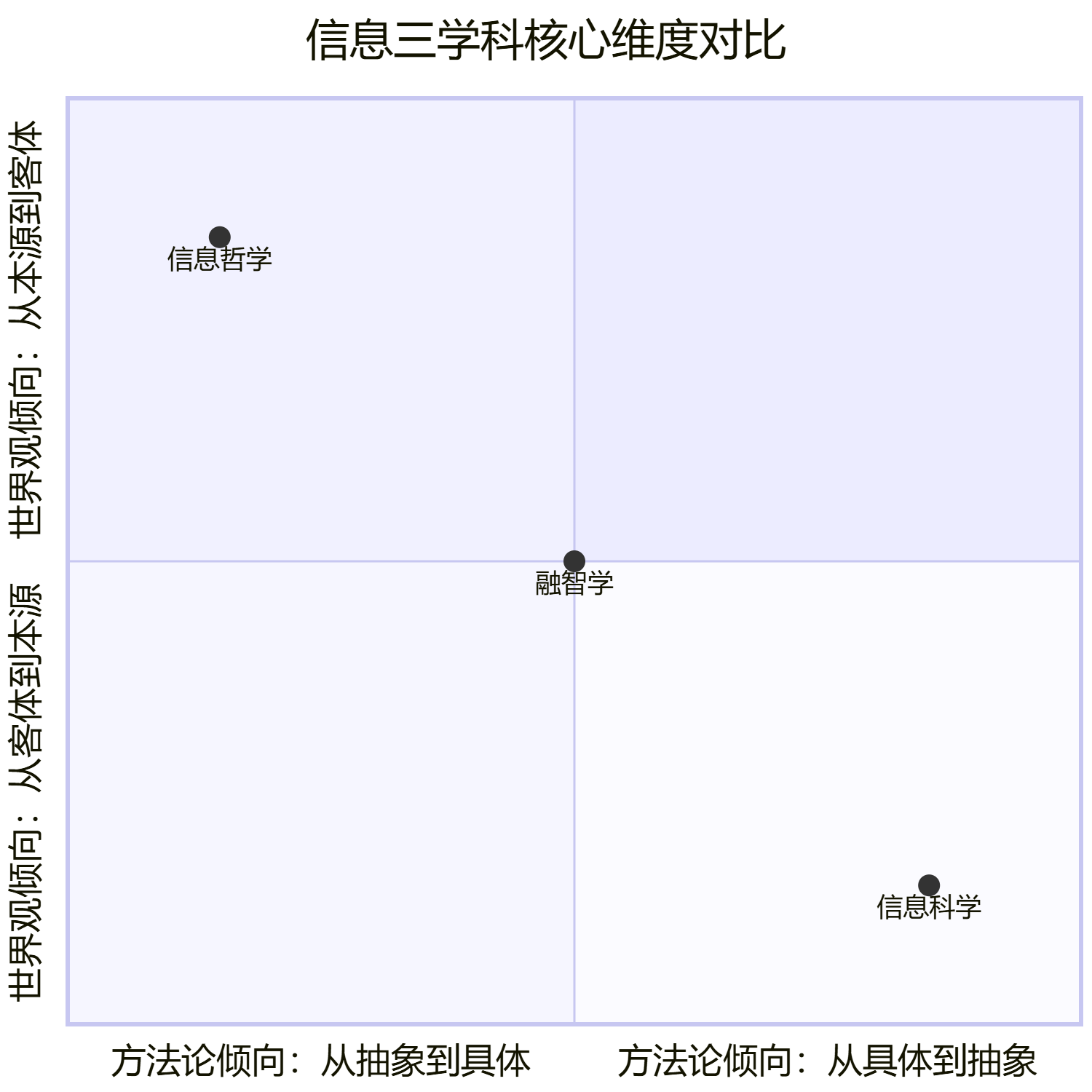

四、三者的区别与联系(综合对比)为了更直观地展示三者的区别与联系,以下图表从核心视角、核心诉求和信息本质三个维度进行了对比。

图1:信息科学、信息哲学和融智学三个学科的核心关注点、目标和根本视角进行了精准的定位和可视化对比

代码

quadrantChart title 信息三学科核心维度对比 x-axis "方法论倾向:从抽象到具体" --> "方法论倾向:从具体到抽象" y-axis "世界观倾向:从客体到本源" --> "世界观倾向:从本源到客体" "信息科学": [0.85, 0.15] "信息哲学": [0.15, 0.85] "融智学": [0.5, 0.5]

联系:演进与互补层级关系:三者构成了一个从具体到抽象,再从抽象回归实践的螺旋上升过程。

信息科学提供了处理信息的底层工具和技术基础(“How”的工程实现)。

信息哲学为信息的本质提供了顶层的理论思考和合法性依据(“What”和“Why”的终极追问)。

融智学则是连接顶层哲学思考与底层技术实践的“中间件”。它将哲学的宏大思考转化为可操作的结构化模型(特别是“序位”),从而指导信息科学技术更高效地处理语义(意)和知识。

互补关系:

信息科学 “精于器而疏于道”——擅长处理语法,但回避语义和效用。

信息哲学 “善于思而逊于行”——擅长批判和思辨,但不提供具体方案。

融智学 “志于道而授于法”——旨在提供一套统一的方法(法),来贯通从哲学之“道”到工程之“器”的路径。

总结:

如果说信息科学是研究如何造好“信息高速公路”的工程师,

信息哲学就是思考“这条路为何而修、通往何方、意味着什么”的哲学家,

而融智学则是制定“交通规则、物流标准和导航系统”,让人和自动驾驶汽车都能在这条路上高效、安全、协同运行的系统架构师。

三者从不同层面切入,共同构成了我们对“信息”这一复杂现象的完整认知图谱。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自邹晓辉科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-94143-1500872.html?mobile=1

收藏