四分量钻孔应变地震仪:向强震预报发起挑战的锐利武器

摘 要

长期以来,地震预报存在不可进入,过程复杂,前兆不确定和强震事件稀少的四大难题,难以实现。中国科学家发明的四分量钻孔应变地震仪,在某种程度上克服了四大难题, 成为向强震预报发起挑战的锐利武器。在理论上和技术上,深化四分量钻孔应变地震仪与地震前兆的物理联系,是攻克强震预报的一个正确方向。

一、地震预报的四大难题

1556年的华县地震,1920年的海原地震,1923年的日本关东地震,1976年的唐山地震,2008年的汶川地震,2010年的海地太子港地震,2011年的日本福岛大地震,皆是天崩地裂,惨绝人寰的悲剧。加强建筑物的抗震能力,提高震后救灾的能力,固然是正确的行政策略;从科学角度看,设法找到地震,特别是强地震的前兆,准确地实施预报,对于保护人类的生命财产安全具有重大的科学意义、技术意义、经济意义和政治意义。

迄今为止,地震预报无法实现。归根结底,在于科学和技术方面的四大难题。第一难题:地震震源的不可进入性;第二难题:地震物理过程的复杂性;第三难题:前兆现象的不确定性;第四难题:强震事件的稀少性。

地震震源的不可进入,意味着无法直接获取震源地区的演变过程的物理信息;地震的物理过程十分复杂,意味着无法确认哪些过程对于地震,特别是强震具有决定意义;前兆现象的不确定性,意味着无法从一系列前兆类现象中获取对强震发生有决定意义的现象;强震事件的稀少性,意味着人类对于强震规律的认识远不充分。

二、四分量钻孔应变地震仪的优势

破解这四大难题,才能获得地震预测和预报的充分必要判据。从物理学的角度看,强震是大规模地层断裂的结果;然而,这种大规模地层断裂不是凭空发生的,而是从由一系列微小地层的破裂发展而来的,必定伴随有地层应力的变化。

五十多年前,在邢台地震以后,李四光先生认为:“地震是地层应力应变达到极限时发生的,应连续观测地层中应力应变的变化。” 当时还很年轻的池顺良老师遵循李四光先生指示的方向,研制了YRY型钻孔应变地震仪,即沿互相垂直的两条直径方向,各有两个探头;将传感器安置到井地下,与可能的震源处于同一种地层介质中,可以准确接收到地层破裂的的应变信息,这意味着基本上破解了第一道物理难题。

池顺良教授用钻孔应变仪测量伴随着地层破裂过程的应变,是从一系列复杂的地震过程中抓住了最直接、最重要的物理过程—地层应变,这意味着破解了第二道物理难题。

中国科学院力学所潘立宙研究员根据带圆孔均匀无裂隙平板的弹性理论分析,得出圆孔中任意两条互相垂直直径应变变化之和都是面积应变, 他发现:存在一个自检方程: S1+S3=S2+S4,其中, S1和S3是同方向的两个探头测量到的应变,S2和S4是另一个方向的两个探头测量到的地层应变。

根据钻孔应变仪在汶川地震、芦山地震前后的测量数据,发现(S1+S3)与(S2+S4)的相关系数即k指数的强烈突变与强震的发生存在某种几乎确定的联系,这给人们指示了一个清晰的强震预测方向:相关系数即k指数可能作为强震预测的基本参数! 这等于是在破解第三道难题的道路上取得了实质性的突破。

此外,四分量钻孔应变仪的分辨率达到10的负11次方量级, 带宽超过3000Hz, 可获取大量的地层应变信息,这从另一方面弥补了强震事件稀少的缺陷。如能在多震的地区,诸如川康地区,以及在重要的政治、经济、文化地区实施多台共测,等于增加了对强震事件的测量次数。 将钻孔应变仪的高精度、宽频带特性和多台共测结合起来,从某种程度上解决了第四道难题。

唐山地震后,在学部委员秦馨菱、顾功叙推荐下,国家科委将池顺良设计的“应力-应变地震仪”列为1978年国家重点攻关研制项目,编号78-002号,任务下达到鹤壁市科委。

摆式地震仪是一种最常见的“位移地震仪”,而“应变地震仪”是一种种新式地震仪,测量地层的应变,更接近震源区的物理过程。国际一流地震学家都渴望在研制应变地震仪方面获得成功,可惜尚未如愿。

美国地震学家使用的钻孔应变仪, 是澳大利亚的仪器,观测频宽0~5Hz,不能完整记录地震波,也不具备数据自检功能。

三、清晰的地震前兆信息

2004年,我国实施的“数字地震网络工程”决定布设40亇钻孔应变台。因为分辨率高、观测数据满足自检条件,池顺良团队研制的YRY型钻孔应变地震仪而被选中。其中,姑咱台的YRY钻孔应变地震仪探头于2006年10月28日固结于地下40米深处。 在2008.5.12汶川大地震前几个月,特别是大地震前几天,观察到一些有意义的系统性前兆,这个事实十分重要,值得关注。

上一个月,在国家会议中心举办了“海城地震五十周年学术研讨会”,我在会场看到了池顺良团队研制的YRY型钻孔应变地震仪。印象深刻。

在一个水缸中盛满了石英砂,YRY型钻孔应变地震仪的探头埋于石英砂中,探头记录到的信息通过电缆传输至计算机。用一个小手电照射水缸的外壁,在计算机屏幕上,立刻显示探头记录到的波形的明显变化。

如此超高精度的探测器为准确发现地层的破裂过程提供了强有力的锐利武器。

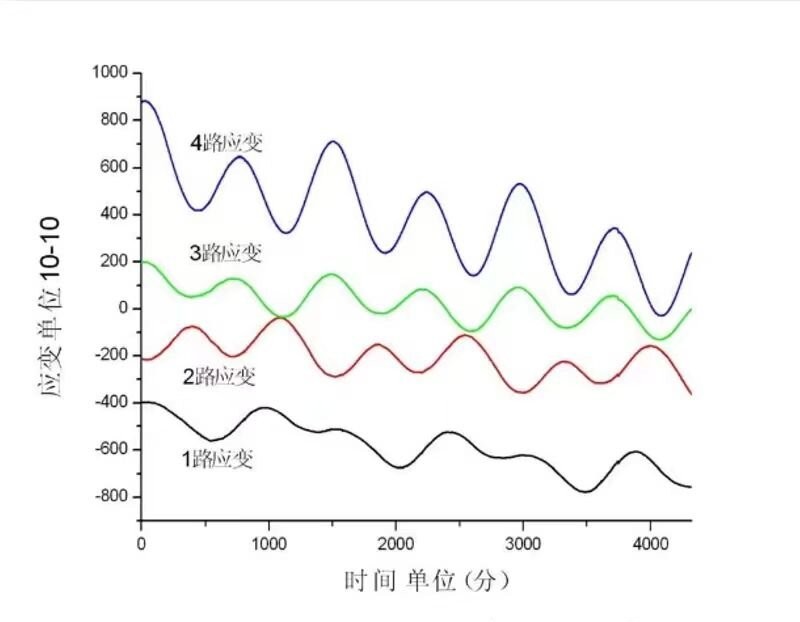

图1 四川省姑咱台,2006.12.3—12.06,YRY钻孔应变

地震仪的四个探头分别记录到的应变曲线:

S1,S2,S3,S4

图2 四川省姑咱台的YRY钻孔应变地震仪,

2006.12.3—12.06,

四个探头分别记录到的应变曲线的组合

从上至下,

第一条线,黑色:S1+S3;

第二条线,红色:S2+S4;

第三条线,蓝色:S1-S3;

第四条线:绿色:S2-S4。

由图可见,S1+S3与S2+S4的图形形状十分相近,相关系数 K=0.999。说明,此时段的地层稳定,对称性好。

图3 2006.11.01至2008.5.12,汶川大地震前18个月,

根据姑咱台的四分量钻孔应变地震仪的观测数据

计算出的相关系数K的变化图

2006.11至2007.8,汶川大地震前10亇月的K值稳定,

皆大于0.99,说明在这段时间内,震源区的地层

基本是稳定的;

从2006年9月开始,K值出现震荡,且明显逐渐缩小。说明

从2006年9月开始,震源区附近的地层开始出现显著破裂;

至2008年4月,k值掉到0.5以下。

千百年来,人类一直在苦苦寻找地震特别是强震的前兆信息。

人们注意到:在地震特别是强震之前,存在天光、地动、地磁、

地电、地声、井水、动物行为异常等复杂的现象;但是,缺乏

明确和肯定的关联。

四分量钻孔应变地震仪观测和记录到的相关系数,很可能就是一种定量反映地层破裂程度的前兆信息,这是一个十分重要的信息。

如果在姑咱台附近,有三台钻孔应变地震仪观测到类似的信息,可据以进一步判别出地震源的大致地点、能级和大致时间。这可能是发现地震前兆,实现地震预报的一个极为重要的机遇和手段。

四、一点建议

汶川地震后,相关领域的专家们曾经对姑咱台的四分量钻孔应变地震仪的观测和有关的理论问题进行过讨论。 国家地震局邱泽华教授分析了钻孔应变地震仪观测到的“应变地震波”数据,作出深刻的思考,於2016年出版新书《非对称线弹性理论》,对现有弹性理论进行了补充。

马瑾院士评价:“开启了新思路,有很大意义”。陈运泰院士为该书作序,称:“再一次提供了一个理论与观测结合的范例”。

按照李四光先生的指示,池顺良教授研制的四分量钻孔应变地震仪具有地下钻孔测量、高精度、宽频带和可自检的巨大优势,原则上破解了地震预测和预报的四大难题,代表了可发现强震前兆、实现实质性预测和预报的正确方向,处于国际领先地位。

实事求是,不卑不亢,是一流科学家应该永远秉持的科学精神。对于美、日科学家关于地震预测预报的见解,我们尊重,但不迷信。我们相信,坚持用四分量钻孔应变地震仪测量地震前兆的正确方向,埋头苦干,理性思考,中国科学家有机会在理论和实践方面率先突破瓶颈,获得颠覆性的原始创新,实现实质性的强震预测和预报。

四十七年过去,弹指一挥间。由原来的主持部门国家科技部再次主持,审议当年支持的78-002项目,应当是一段佳话。

建议:由国家科技部主持,邀请国内、外的地球物理学、地质学和地震学学者,对汶川、芦山地震前后的钻孔应变仪数据进行深入、细致的分析,展开实事求是的争论,以期获得明确的认识。

在重大的原始创新问题上取得突破,特别是对于地震预报这样的世界性难题,是十分难得的机遇。希望在科技部的领导下,厘清创新思路,解决存在问题,发扬现有钻孔应变地震仪的方向性优势,提高应变地震仪的先进性和实用性,为人类克服地震危害做出全球领先的实质性贡献。

建议人:

中国科学院地质与地球物理研究所 汤克云

2025.8.18

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自汤克云科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-773716-1498357.html?mobile=1

收藏