精选

精选

(一)走在长宁生态绿道,往前,还是往后?

10月25日,周六。上午上完“学术规范和科研技能”研究生课之后,我揣着装在塑料袋里的一个肉包子,直接开车前往坐落于长宁区的虹桥体育公园,准备开始当天的“寻碉堡”之旅。

我把车停在体育公园的地下车库,然后走到地面。只见一大片绿地,地上有几个小小的建筑,是地下车库的人行出入口。这是一片自由自在的绿地,没有什么人走动,我只看到有几个人坐在草地上晒太阳。

我在绿地上走,走上一个长长的天桥(仅供人步行、跑步和骑车),看到了桥下纵横交错的高速公路网络。我下了天桥,一直走到了长宁生态绿道。我按照“小红书”上别人介绍的,找到了绿道旁边的一个废弃的碉堡。

拍完了碉堡照片,我沿着绿道,继续往前走,想着找一个出口出去,然后打车回到体育公园的地下车库。可当我走了一段路,一直没有看到出口。我问路边的环卫工人,他告诉我,距离前面的出口“还有两三里”。

原来,这条绿道的一边是河流,另一边是高速公路(外环),游客没有办法在当中走出去,道路的两边一段距离之外,都是封闭的。

我有点泄气了——原先,我准备看完这个碉堡,开车去长宁区看另外几个碉堡,我已经在地图上作好标记和规划了。如果我往前走,还要走两三里才能出去打车;而如果我走回头路,差不多要走近一公里,并且也看不到前面步道的样子。我进退维谷。

我硬着头皮往前走。迎面过来很多骑着车的人,有一家三口,有父子俩,也有夫妻推着婴儿车,还有夫妻陪着两位老人走来。他们都是高兴的。

走了一段路,我问迎面走来的推着婴儿车的夫妻,前面还有多远才能出去。男子说“不远,就一公里”。我觉得惊讶,一公里还不远?

我走走停停,在自动售货机前面扫码买可乐,买榴莲雪糕。最终,我走到了绿道的出口,也看到一排共享单车。我骑着共享单车继续往前,看到吴淞江(苏州河的上游)以及一个音乐公园,还有不知名的、没有开发的绿地。我又折返,把共享单车还掉后,打车到了体育公园的停车场,开车去了附近的寺庙、老街、创新创业园区、另外一片绿地。

我没有再去看别的碉堡,是因为回到体育公园,我就感到时间不早了,可以往回开,欣赏沿途的风景。于是,我有了感触:人究竟要急着按照自己规划的行程赶路,还是要欣赏沿途的风景?

而“离出口两三里”也具有寓意。有时候,做了一件事情,有了阶段性的收获。这时候,“见好就收”是一种选择。但往往,你没有办法有了收获就马上“撤退”。而往前走,又需要新的付出,这就使人有一种“进退维谷”的感觉。做科研、发好的文章是这样,从事行政工作也是这样。

这时候,究竟是要坚持往前走,直到自己看到出口,还是往后走呢?答案显然不是一概而论的。在生态绿道往前走,绿化工人已经说了,前面两三里就有出口。做选择的人(比如我)思考的是应该往前走两三里,还是往后走一公里,这些信息是确定的。但在生活和工作中,“如何选择”面临的信息是不确定的、不完整的,人们往往不知道还需要往前走多远、有没有出口、需要付出多大的努力或者成本、会遇到什么样的情况或者结果,这就有些困难了。

(二)看非虚构写作书

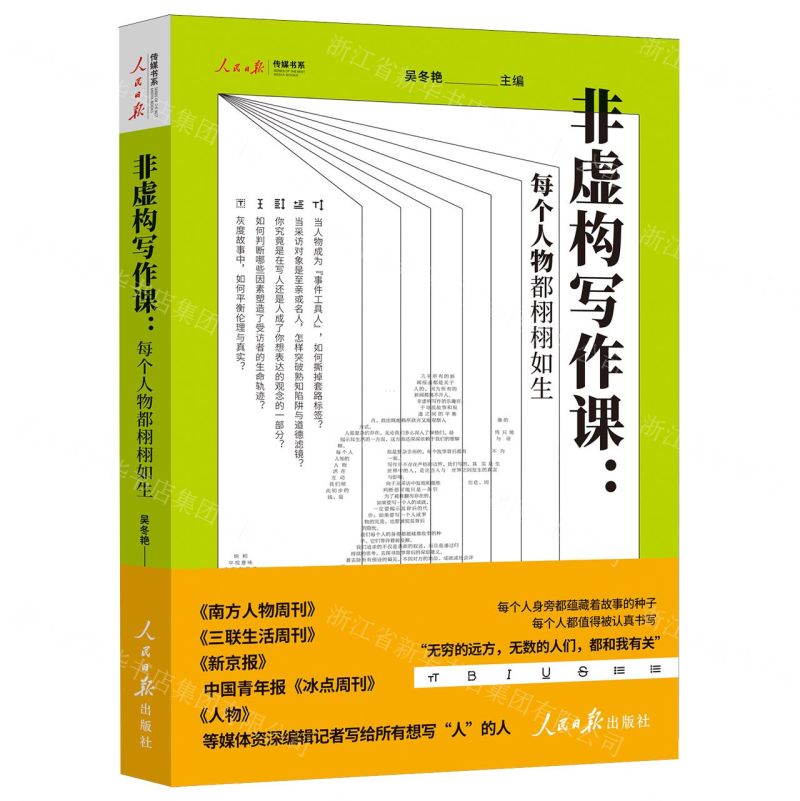

“读万卷书”和“行万里路”同样开心。周末,我开始读吴冬艳主编的《非虚构写作课:每个人物都栩栩如生》。本书汇集了几位媒体人撰写的关于非虚构写作的经验之谈。

我很喜欢看这样的经验之谈。这就像是小红书上,有人在介绍看碉堡的路线、经历;也像资深的招生老师介绍开展工作的经验。

这样的书并不是新闻学的教材。新闻学的教材focus on林林总总的“知识点”,很多知识是传统的、老旧的。并且,写教材的老师往往缺乏做报刊记者、编辑的经历。

而这样的媒体人撰写的经验之谈,显然是“原汁原味”的,具有原创性的,是从他们长期的经历提炼出来的。

这些媒体人,每一个人写的内容都是独特的、有价值的。

在看书的过程中,我想到了大学生的学习。有一些大学生抱怨说自己修读的两门课有“知识点重复”的现象。但是,从旁观者的角度来看,什么叫“知识点重复”呢?是任课老师把一本教材的同一个章节在两门课分别讲一遍,还是只是知识点名字上的重复呢?如果一门课涉及某个知识点的定义和理论推导,另一门课涉及这个知识点的应用,那么,这是否构成重复呢?

以我看到的关于非虚构写作的书为例,有很多媒体人撰写的“如何撰写非虚构作品”的“合集”,在“知识点”上都是重复的,不外乎“如何选题”“如何采访”“如何写作”。但是,这样的经验之谈,这样的书籍,就没有价值了吗?或者说,你读了一本,就知道如何写作,就不需要看第二本书了吗?

我的观点是,我看过的几本非虚构写作的“经验之谈”都是有价值的。也许“前看后忘记”,或者哪怕自己看了也不见得会写、能够在报刊发表非虚构作品,但这些书都是有价值的。

人在这个世界上,不在于“采摘”多少个知识点、你采摘的知识点比我采摘的知识点多,而在于是不是真的能够用有限的知识来完成一些事情(比如写出一些作品),以及自己能不能在大学毕业之后持续不断地按照自己的兴趣,自己来“充电”。跳脱出“知识点”的“窠臼”,走向一片更加广阔的天地吧!

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自马臻科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-71964-1507554.html?mobile=1

收藏