精选

精选

参加老学生聚会纪实与感想

刘庆生

(中国地质大学,武汉)

1975年8月26日我们乘坐北京至武汉的火车专列到武汉,开启了学校整体从北京迁往武汉办学的新征程,学校名称也同时改名武汉地质学院。当时我们分散在武汉市的五个地方办学:汉口原武汉地质学校(位于汉口航空路),武昌武汉教师进修学院(位于武昌胭脂路粮道街),华中农学院(狮子山),湖北省委党校(汉口中山公园附近),华中工学院为基建办公室,因为学校校址紧邻华中工学院的西边。3个月后学校响应国家号召,在武汉招收了第一届(即1975级)学生479人,涉及区域地质、地球化学、矿产地质与勘探、水文地质与工程地质、金属与非金属地球物理勘探(简称物探)、探矿工程和地质力学6个系7个专业,其中物探系1975级学生2个班60人,驻地为武汉教师进修学院《励精图治五十秋——中国地质大学简史,中国地质大学出版社,2002年;中国地质大学史1952-2012,中国地质大学出版社,2012年》。当年属于推荐上学,称为工农兵学员。今年是这一届学生入学50周年,他们决定在学校物探系,现更名为地球物理与空间信息学院举办入学50周年庆祝活动(图1)。

10月22日下午,我有幸应邀出席“中国地质大学物探系1975级学生入学五十周年座谈会”。出席这次聚会同学34人,应邀出席聚会的老师有90岁的罗延钟老师,89岁的史元盛老师,85岁的刘先洲老师和准80岁的我(图2,3)。座谈会由这一届学生留校任教的潘同学主持,他和另一位留校任教的张同学曾任系副主任,是我在职时的顶头上司。座谈会开始前播放了学院发展历史电视片和何同学为聚会专门准备的电视片“您好,老同学!”两个电视片勾起了同学们求学期间诸多温馨场景的回忆,也让老师们看到这些老学生艰苦奋斗经历和如今幸福美满的家庭生活。然后,地球物理与空间信息学院党委书记马彦周发言,他向校友们介绍了近些年来学院在人才培养、科学研究与师资发展情况。马书记重点介绍了学院取得的两方面的标志性成果:青年教师发展成果。目前学院已经拥有12位国家级青年人才称号教师;学院地球物理学入选“2021年度教育部2.0基础学科拔尖计划”,这个计划全国仅有四个。老校友们为学院取得的辉煌成就倍感欣慰。

这些老学生中大多数人已界古稀之年(图3)。一班老班长张同学可能属于同学中最年长者,他比我大4个月。张同学发言说:我这次是带着满身的病来参加这次难得的聚会,但愿以后还能有机会再聚。寥寥数语,彰显了他对老师同学满满的深厚友情。座谈会上,几位同学先后发言,深情回忆了大学毕业后在各自岗位上艰苦奋斗的芳华经历及取得的骄人业绩,母校今日以他(她)们为荣。同学们在发言中畅谈求学过程中的诸多有趣往事,感恩母校老师和职工为他们学业成长付出的辛劳。例如陈同学重点介绍了他留校任教跨学科岗位工作的经历。他留校分配到地球化学系任教,他虚心向地质地球化学学科教授学习,以弥补地球物理勘探专业学生地质知识的缺憾。基于他雄厚的数学,物理基础课程知识与后天学习的地质知识,为他游刃有余地在跨学科岗位上的教学科研奠定了坚实基础。

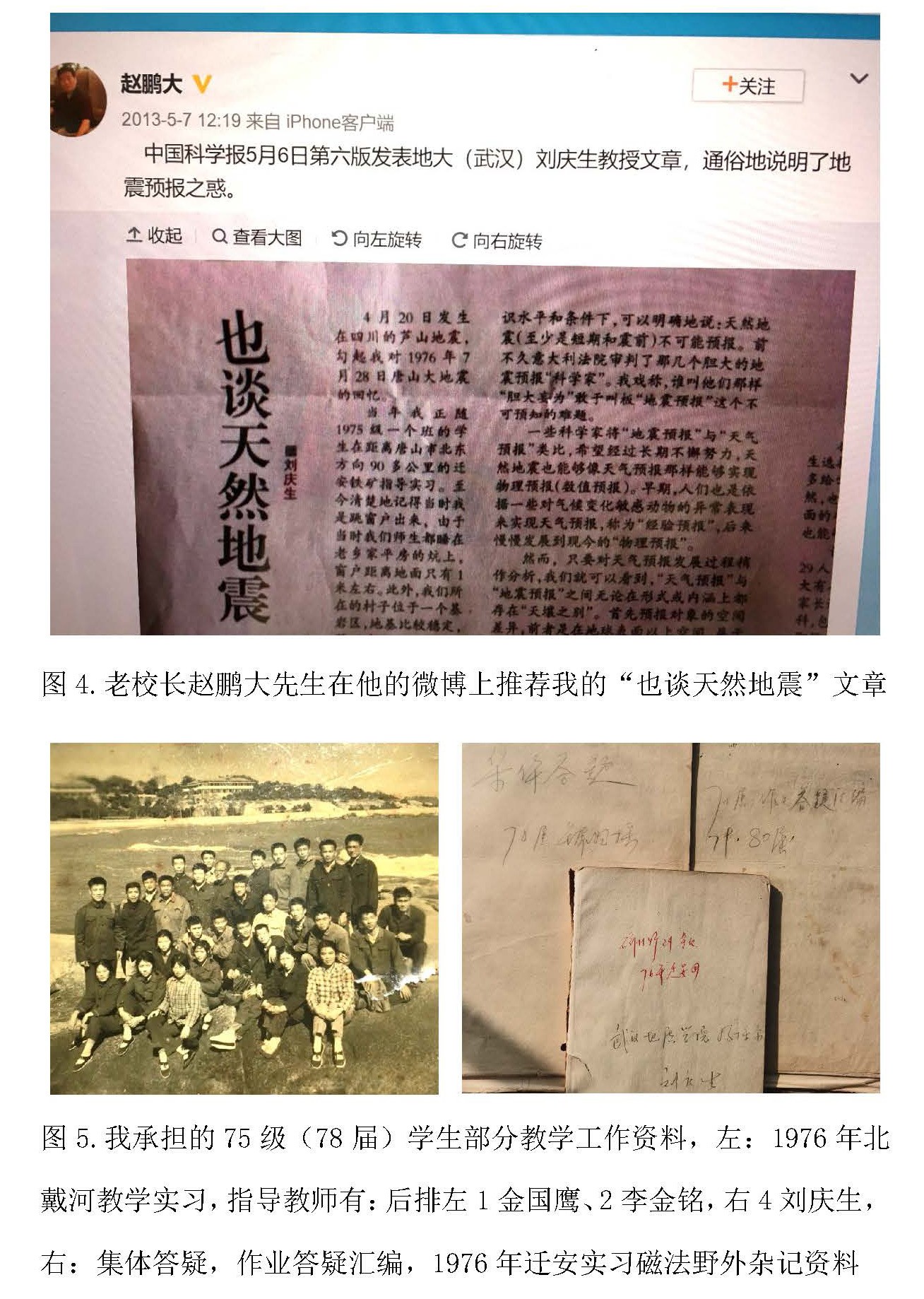

应主持人邀请,我们三位老师,罗延钟教授,史元盛教授和我发言,共同回忆了当年诸多亦师亦友的有趣故事。我的发言简短回顾了和一班同学经历的1976年7月28日的唐山大地震,那是一场与生死较量的经历。所幸,在这场罕见的大地震中,我们全体师生毫发未损。为此,我还撰写了一篇科学网博文“也谈天然地震”,阐述我对天然地震形成机制的粗浅认识,文章被中国科学报转载,并荣幸被我们学校老校长,中国科学院院士赵鹏大先生微博推荐:“中国科学报(2013年)5月6日第六版发表地大(武汉)刘庆生教授文章,通俗地说明了地震预报之惑。”(图4)我当年还是助教,主要承担这一届学生在北戴河的专业课程“磁法勘探”的教学实习和唐山迁安的生产实习。在这些过程中,我和同学们同吃同住同学习,师生双方亦师亦友,是一段难得的阳光快乐时光,至今我还保留一些当年参与教学的资料(图5)。

在这一届同学中除了与留校的几位同学共事多年外,我还与其他几位同学深交至今,交情甚笃,我们之间常常通过微信交流感情,保鲜我们之间的师生友谊。米同学来自广西河池,是一位军二代,上学时任班团支部书记。米同学对老师和同学充满热情和爱心,他为我的一些回忆文章提供了一些在校期间的珍贵史料。例如《怀念我的前辈师长谭承泽先生,2020年5月18日科学网》文章中提到他生病住院期间,时任物探系主任谭承泽先生对他无微不至的关怀。在这次聚会晚餐上,一位同学还谈到曾经得到米同学送给他的一套军装。此外,米同学还告诉我,毕业时一位同学因为行李太多托运时运费高达40元,正在同学为运费犯难之际,他立即慷慨地拿出40元为同学支付了这笔当年算是“巨款”的托运费。那位厅级干部骆同学是上学时班里党支部书记,他为人谦和,总是一副善良微笑的面部表情,给人一种亲和力。骆同学发言回忆了30年前中国地球物理学会年会在他所在学校召开,他热心服务参会老师同学的往事。我常常给骆同学转发我的科学网博文,他总会认真阅读并发表见解,彰显了我们之间持续半个世纪的亦师亦友的情谊。留校工作多年后在深圳退休的应同学一直热心校友工作,他曾经出任多年学校深圳校友会负责人,积极为母校发展出力。这次应同学利用聚会机会,从深圳带来一些文化企业人士来学校洽谈合作事宜。

大学校友返校聚会,体验母校发展变化,续写同学友谊,看望昔日师长,体现了中国传统文化的尊师传统和美德。这类活动已经成为了我国大学一道亮丽风景,它诠释了“昨日我以母校为荣,今日母校以我为傲”的现实含义。校友们返校聚会活动也为广大在校莘莘学子提供了难得的学习交流机会,因为,他们深知校友们的今天就是他们的明天,他们当以优秀校友为榜样,努力学习,打下坚实的知识基础,为日后服务国家经济建设与社会发展贡献自己的知识和力量。

2025年10月28日完稿,2025年11月3日提交科学网

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自刘庆生科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-673617-1508595.html?mobile=1

收藏