精选

精选

——纪念高中毕业暨大学入学60周年

刘庆生

(中国地质大学,武汉)

今年是我高中毕业和大学入学60周年。60年弹指一挥间,人生难有两个60年。1965年是我人生机遇的重大转折,“鲤鱼跳龙门”,我实现了从农村转往城市发展的夙愿,成了奶奶、父母亲的骄傲和弟妹们的榜样,开始了我的大学学习、工作及退休生活。数十年的芳华岁月,经历的无数事件场景恍如昨日涌现眼前,往事并不如烟。我在文章《三个老人忆高考,2023年6月19日科学网》中介绍了我们三个分别考入清华大学、中国人民大学和北京地质学院高中同学在拿到大学录取通知书时的别样心情。此刻,它标志着我们已经结束了长达12年家乡的小学与中学教育,完成从小学生,中学生向大学生角色的转换。正如这篇文章最后的感言说:“我们三个贫寒家庭出身的农家子弟高考与上大学经历告诉广大来自农村的莘莘学子,尤其是那些和我们当年一样的寒门子弟:城乡教育资源的差异客观存在,我们无力改变,我们也不必抱怨,因为抱怨无济于事。我们唯有坚持‘初心不变’,用顽强拼搏精神努力学习就一定可以让自己的命运变得阳光灿烂,让自己和家人过上幸福和有尊严的生活。”这篇文章荣获科学网2023年6月份十佳博文。

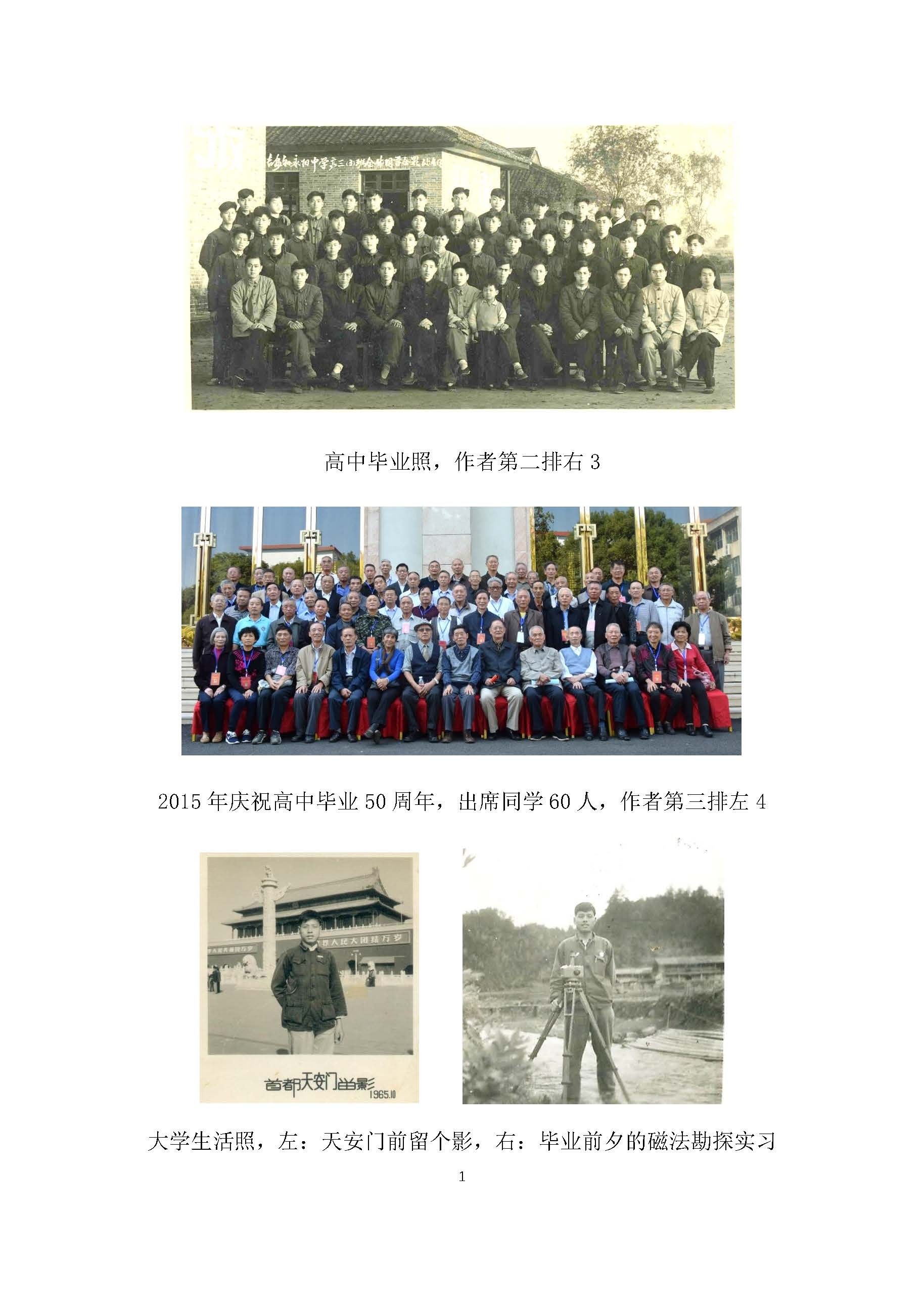

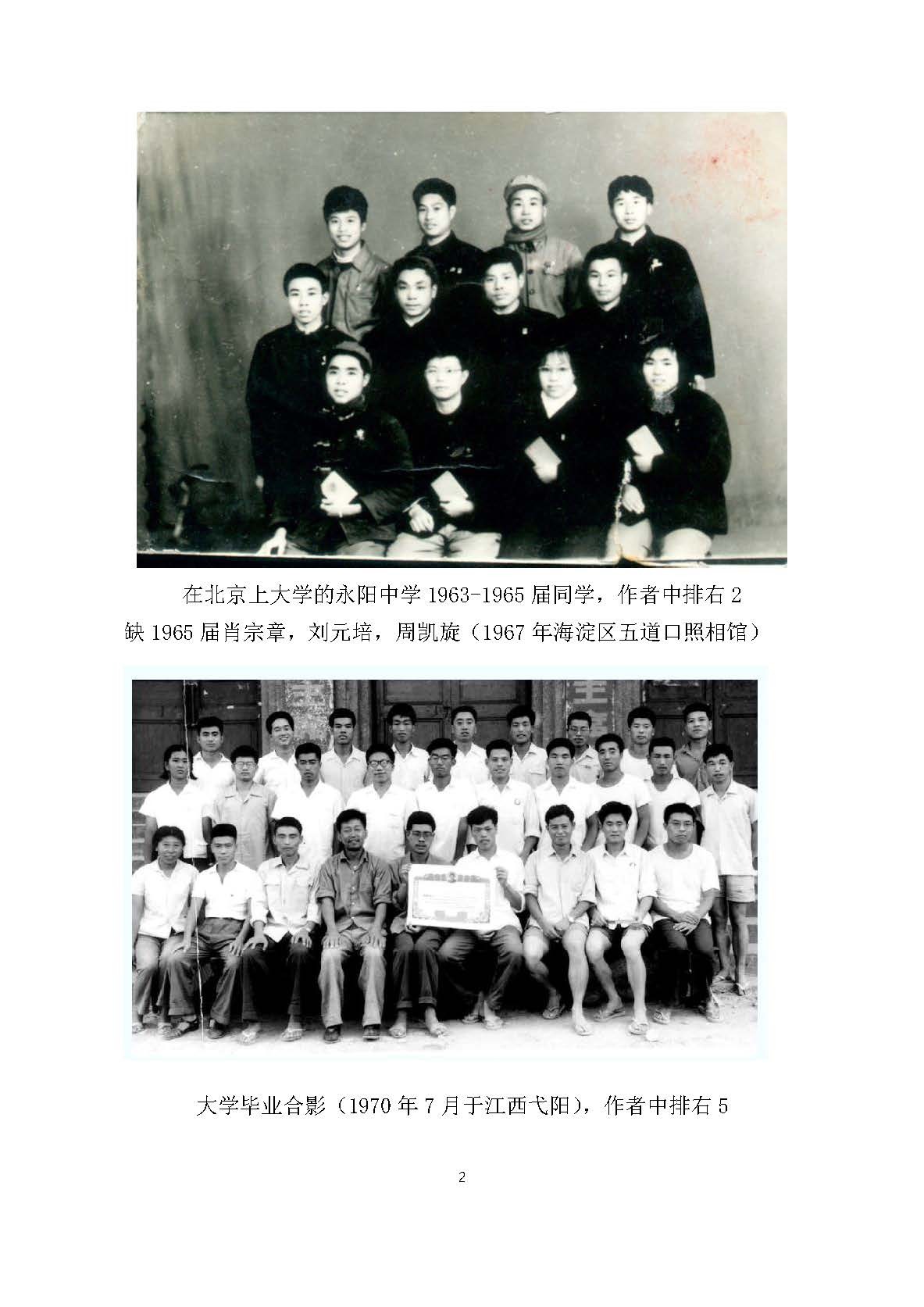

高中学习期间是我家里生活最为困难时期。我深切体会并践行了“生活困境是一把双刃剑”的基本理念。家里生活窘境偶尔会让我产生困惑,我是否可以完成高中学业,在高考战场上一试身手吗?然而,理智战胜了困惑。家庭生活窘境并没有对我的高中学习带来过多负面影响,甚至学校张榜“停膳通知”里有我的名字(因没有按时缴纳伙食费而停膳)也没有磨灭我的学习斗志,我到大姑家借钱缴纳伙食费继续完成我的高中学业。相反,如果高中生活困境让我萎靡不振,自暴自弃,就会导致我的高中学业一塌糊涂,我的状态一定会是另外一种极其负面的状态。高考结果证明了我的正确选择和努力没有白费,我考上了国家1960年确立的重点大学北京地质学院。北京地质学院属于全国著名的位于北京市海淀区学院路的“首都八大学院之一”。她是由民国时期我国著名的北京大学(包括燕京大学和辅仁大学部分)、清华大学、唐山铁道学院(前身是民国时期交通大学唐山学校)和天津大学(民国时期的北洋大学)的地质矿床勘探学科为主体和部分数学、物理、化学、土木、机械及电机等学科师资组建而成,源头学校大多属于国内顶尖大学,历史积淀与文化底蕴深厚。这些往事都记录在若干回忆文章编辑的《梦回庐陵——刘庆生亲情乡情文集,2023年》,庐陵是江西吉安的旧称。

1965年8月我怀揣“知识改变命运”的情怀和奶奶及父母的重托进入北京地质学院(现在的中国地质大学)学习、工作和生活。大学5年和毕业留校工作至退休,在长达46年间的学习与工作期间我努力学习,勤奋工作。10年文化大革命(简称文革)给我们这批“老五届大学生”(指1966-1970届毕业生),尤其我们1970届大学生的学业带来严重影响。我们大学5年实际学习不到一年,为此,在此后的职业生涯中,我们付出了艰辛的努力。大学期间我们经历“下连队当兵”,“长征”串联步行去延安等活动。我还利用文革中的“逍遥”(指停课)自学无线电知识,组装了多台收音机。我们毕业前夕在江西省弋阳县对口劳动才开始接触地球物理勘探专业知识-磁法勘探。直至1970年7月我们结束了虽然“苦涩”,然而同样值得怀念的大学生活,我被分配留校工作。

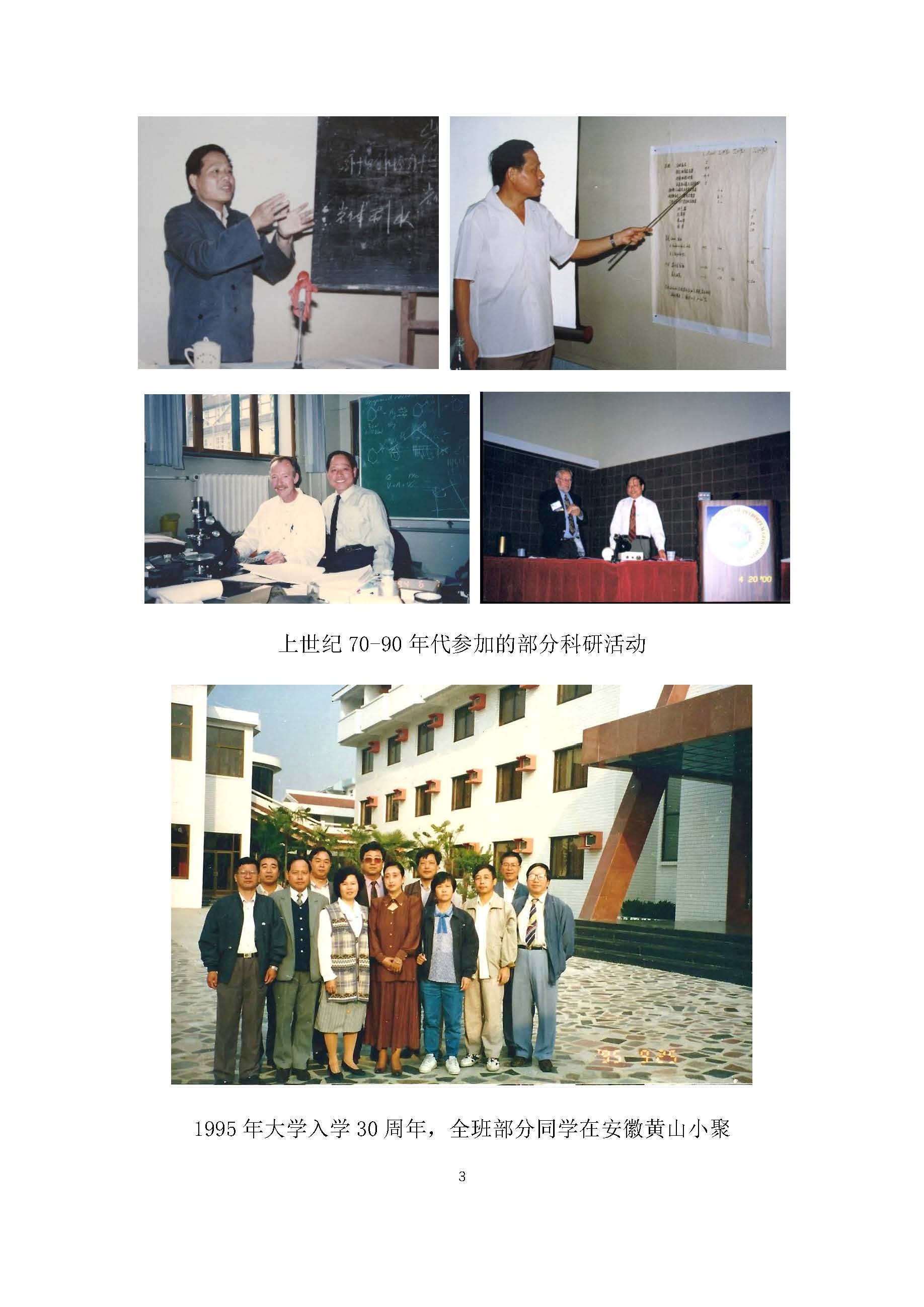

我1970年留校分配在湖北省丹江口校办五七地质队工作,开启了我的大学教师生涯。不过,这个时候文革尚未结束,我们这些留校人员的身份为“新工人”,用于区别产业界的领导阶级工人。1971年随着学校在丹江口校办五七地质队招收的第一批“工农兵学员”,我开始承担大学专业课堂教学和生产实习。因为,这时候一些老教师由于文革原因尚未“解放”,没让他们承担教学任务,只好让我们这些刚留校的“新工人”承担部分教学任务,这是那个时代的产物和大学教育的悲剧。

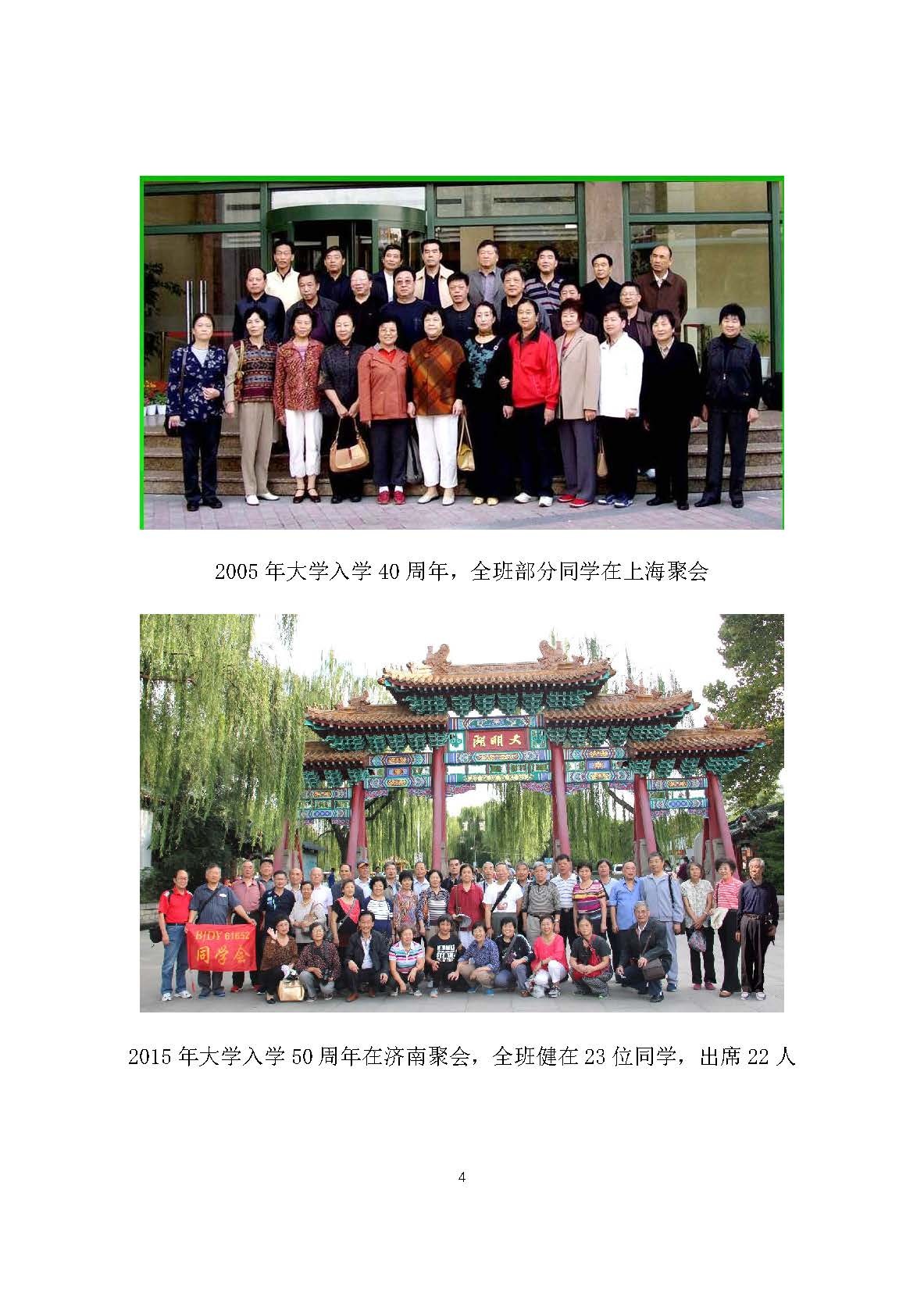

邓小平同志开创的中国社会主义改革开放和现代化建设使我国高等教育换发了勃勃生机,大学教师的工作逐渐走上正轨。我深刻地认识到,大学教师的职能需要教学与科研两手都要抓,两手都要硬,并且要将科学研究经历与成果融入到本科生教育中,提升大学教育质量与水平。职称晋升机制也由过去的论资排辈向“论功行赏,多劳多得”的政策转变。我们一些勤奋努力,成果突出的中青年教师属于这些政策较早的受益者,我有幸属于其中之一。我牢记并努力践行老共产党员父亲从小教育我们的智慧箴言:“无论什么朝代,有本事勤于做事的人终究不会吃亏;年轻人多做点事,累不死人。”尽管在职大学教师工作中难免会遇到一些不爽事件,然而它并没有挫伤我的工作积极性以及对美好生活的向往。为此,我基本上按照程序先后晋升讲师、副教授、教授和聘为博士生导师,并以二级教授职称光荣退休。此外,作为一位九三学社成员,我还参与了一些与统一战线相关活动。例如承担学校九三学社小组组长和支社主委;九三学社湖北省第四届科技委员会主任;2002年12月3-8日出席在北京京西宾馆召开的九三学社第八次全国代表大会;2004-2009年出任湖北省人民政府聘任制参事。这些活动让我对国情和湖北省的省情有了一定程度的了解,并尽己所能参政议政,建言献策。

2011年8月我办理了退休手续,开始了一个职场人必须经历的退休生活阶段。其实,我认为,对于一些大学教师要在退休之日起完全离开大学教师的教学科研状态不太现实,这是大学教师职业的基本特征。例如退休后大学本科生研究生的教学工作可以终止,但是科学研究还可以持续。因为,长期的大学教师生涯,科学研究已经成为了一些教授的生活方式,他们从大学教师角色转换到退休老人角色需要一个逐渐适应过程。我周边很多退休教授直至高龄依然在从事专业科研活动,例如我所在的地球物理与空间信息学院的罗延钟教授和学校水文地质专业的陈崇希教授。陈老师最后完成国家自科基金项目时年91岁,罗老师90高龄还在深圳一个学术会议上做报告,他们是学校退休教师老有所为的楷模。为此,我于2013年申请并获批退休后第一个国家自科基金项目,项目执行期为2014年至2017年结束。基金项目执行过程中我的科学研究热情“涛声依旧”,项目取得了丰硕的科学成果。

此外,退休后我的本科教学的重头戏是2016年下半年受聘中山大学地球科学与工程学院的“高年资教师岗位”教授,为2014级学生主讲“地球物理学”课程和承担四个青年教师的教学督导。同时我还利用这个机会给学院学生和教师分别作了《我谈大学生活》和《做自己的科学研究》的公益报告。高年资教师岗位履职经历记录在文章《在中山大学发挥余热,2016年11月21日科学网》,这篇文章被中山大学时任校长罗俊院士看到后批示学校官网转载发布。

我的退休生活充实、快乐、有意义还体现在社会服务方面。作为学校“关心下一代工作委员会”委员和学校“银龄讲师团”成员及校史馆兼职研究员,我结合大学教师长期实践总结并提出涉及“大学教育”,“科学研究”,“人才培养”方面多个社会公益报告。这些报告在校内外大学及其它学术机构报告50多场,收到了良好的社会效应。

往事并不如烟,作为一个知识老人,常常回忆往事是一件快乐的事情。尽管往事中也会有一些不爽的经历,那都已经成为过眼烟云,那些不爽事件是人生成长经历中不可或缺的部分,可以很好诠释“不好事情变好事”的基本理念。

祝愿全天下的知识老人晚年身体健康,家庭幸福,生活愉快!

2025年8月1日策划,2025年9月8日提交科学网

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自刘庆生科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-673617-1500895.html?mobile=1

收藏