精选

精选

声音是有声脊椎动物与环境互作的重要信号。这些动物既能感知周围环境声音中的信息,也能主动发声影响环境。从简单的单音节到复杂音节的组合,声音系统的演化,就是一部动物间信息传递交流的进化史。而能够驾驭更复杂声音的物种,无疑在生存和繁衍中占据了先机。

既然声音传递信息如此重要,那么可能就会被某些个体利用,从而获利。让我们从人类模仿万物的“口技”出发进而探索鸟类的效鸣,一窥两大“技能”背后的生物学原理。

一、口技

俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。凡所应有,无所不有。

忽然抚尺一下,群响毕绝。撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

选段[清]林嗣环《口技》

图1 说书人(AI生成)

《口技》一文生动描绘了一场民间艺人惟妙惟肖的口技表演。表演者仅凭借一张嘴,不仅模拟出多样而乱真的声响,更将这些声响精巧编织,在听众面前生动呈现出一幅层次分明、连贯递进的完整画面,其中包含了深巷夜寐的静谧、一家四口由睡而醒再复睡的日常节奏,以及最终火起时的惊惶奔突。全文将口技艺术的魔力与表演者“一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺”而“凡所应有,无所不有”的模仿能力刻画得淋漓尽致,展现了民间艺人通过声音模仿来营造逼真听觉场景的高超技艺。

而这“以声仿万物、以声构画面”的“声”,正源自于人类与多数哺乳动物共有的发声器官——声带。

二、声带

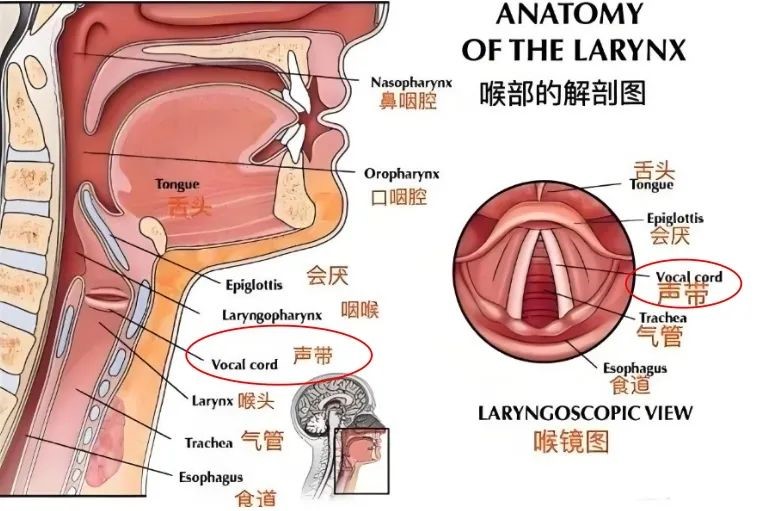

声带位于人类气管的顶部,即喉部,是一对弹性褶皱的“生物簧片”。这对生物簧片就像两扇智能的、可折叠的“双向门”。双向门平时敞开通风(呼吸),需要时振动发声(说话);而在最重要的吞咽时刻,它们会立刻紧紧关闭,与更外面的一道门(会厌)一起,承担起防止食物走错通道的“双保险”。当我们说话、喊叫甚至咳嗽时,从肺部来的“流量受控”气流冲破这对闭合的生物簧片,使其振动,原始声音产生。原始声音再经过咽喉、口腔、鼻腔等共鸣腔的放大修饰,以及舌、唇、齿、颚的雕琢塑形,再辅以一定的肢体动作,最终,一场在神经系统调控下、多系统多器官配合下,从原始声音发出到复杂声响演绎直至万物之声逼真模仿的精妙绝伦“声宴”,在听众面前铺展开来。

图2 人类声带位置(图片引自图联网)

三、效鸣,鸟类的“口技”

一阵略带沙哑的短促叫声,我以为小区来了只红嘴蓝鹊,最后发现是只乌鸫。一阵悦耳婉转,以为是只白头鹎,循声过去发现还是只乌鸫。这些都是刚开始观鸟时闹出的一些乌龙。后来才知道,鸟类中一些物种也擅长“口技”,称为效鸣。所谓效鸣,是指某些鸟类模仿其他鸟类、其它动物或环境噪音的鸣叫行为,通俗讲就是鸟类模仿周遭环境声音的现象。

图3 乌鸫(图上引自李忠秋老师的讲座材料)

乌鸫在我国中东部及周边地区广泛分布,为城市常见鸟类。在我住的小区,遇到的概率不比珠颈斑鸠、白头鹎低。因擅长模仿声音,乌鸫在民间被称为“百舌”;因鸣声变化多端,也有“鸣禽之王”的美誉,有被作为宠物鸟饲养。前不久,南京大学李忠秋老师在一场线上讲座上称,他们团队已经记录到乌鸫一百种以上的“学口”,甚至可以模仿电动车警报的声音。

而这上百种学口的根源,在于鸟类特有的发声器官——鸣管。

四、鸣管

4.1 气管叉鸣管

与声带位于人类气管的顶部不同,鸟类鸣管位于气管的最底部,即气管与支气管的交界处。鸟类的鸣管结构变异很大。根据气管与支气管参与构成的情况不同,鸣管通常可分为气管鸣管、支气管鸣管、气管叉鸣管,最常见、最典型的是气管与支气管环共同构成的气管叉鸣管。

气管叉鸣管是由气管最下部的几节气管环与相连的支气管的几节支气管环(气管和支气管均由软骨环与覆盖其内外侧的管壁组成,想象一下PVC钢丝软管)膨大变形而共同构成,属于气流通道的“三岔路口”,气管是“主干道”,两条支气管分别是“岔路”。也像一把倒过来的“弹弓”,手握的柄是气管,拴皮筋的两根分叉是支气管。

图4 鸣管位置及其结构(图片引自《古鸟杂谈》公众号2023年10月16日 Pteryx Sun原创文章“解码鸟类的隔声-鸟类鸣声浅谈”)

4.2 鸣膜

软骨环的膨大使鸣管分叉部分的管壁变薄,并特化成一种名为鸣膜的生物薄膜。鸣膜能够随气流的振动而发声。鸣膜的发声原理类似于笛子上的笛膜,气流通过激发笛膜产生高速、规律的振动,从而将气流转化为声音。但鸣膜在附着于鸣管的鸣肌的精密调节下,并结合包裹鸣管的气囊的扩张、收缩及共鸣放大,使得鸣管能产生更加多变的音调和音色。甚至一些鸟类的鸣管分叉,其左侧与右侧可以独立调节,能同时发出两种不同的声音。

更为奇妙的是,鸟类的鸣管在吸气和呼气时都可产生声音。而我们的声带只能在呼气时产生声音。想想我们打口哨的时候,是不是吹气和吸气都能发出哨音?其物理原理类似鸣管发声,但鸣管结构更加复杂。鸣管在鸟类吸气和呼气时都能发声是对气流的高效利用,形成的这种近乎不间断的发声能力,让鸟类能够演绎出更加绵长、婉转优美的“乐曲”,我们听起来则更加婉转悠扬。这也就是为什么人们用希腊神话中变为潘笛的山林女神绪林克斯(Syrinx)的名字来命名鸣管。

五、效鸣大师谱

5.1 身边高手

自然界中,擅长效鸣的鸟类有很多,鸣禽表现尤其突出,其中不乏高手。这些高手中,除了我们常见的乌鸫外,还有八哥、家养鹦鹉。经过训练的笼养八哥能够模仿简单的人语。八哥所在的椋鸟科以鸣叫多变而著称,该科中的鹩哥是出色的“语言大师”,其模仿能力堪称一绝。鹩哥能够清晰、准确地模仿人类声音和环境中声音,学习速度快。有人观察到鹩哥可以模仿人的咳嗽声、电话铃声、狗叫声,甚至自己学会了京剧唱腔。而且,与八哥、鹦鹉等其它善于鸣叫的鸟类相比,鹩哥的发音通常更为清晰流畅。

图5 八哥(很久没见这对夫妻了)

5.2 域外高手

鸟类的效鸣行为,通常是选择性模仿其它鸟类或环境声音中的部分特征性音节或片段。毕竟,其根本目的并非如同参加一场声音模仿秀,不是为了力求极高的保真度与相似度以获胜。对于许多拟声鸟类来说,模仿几个关键片段就足以实现有效的生存和繁衍目的。而一些更具天赋的“模仿大师”,则能将这些来自不同来源的音节和片段巧妙地杂糅、重组在一起,编排形成一长段新而复杂的交响乐。这个过程,就好比一位DJ将不同歌曲的耳熟能详部分混编成一首全新的“歌曲串烧”。这时不得不提一种也被称为的“鸣禽之母”的鸟——华丽琴鸟。

华丽琴鸟是澳大利亚特有的鸣禽。初识华丽琴鸟,是在大卫·爱登堡解说BBC纪录片《大卫·爱登堡:大自然的声音》中。片中,大卫·爱登堡说华丽琴鸟拥有“世界上最精致、最复杂、最美妙的叫声”。据说,华丽琴鸟几乎能够模仿它听到过的一切声音,无论是自然界的声音还是人类世界的声音;一只华丽琴鸟可以充当一支“乐队”,置身其中的人,仿佛在享受优美、纯净的交响乐。

图6 BBC纪录片《大卫·爱登堡:大自然的声音》(图片引自BBC纪录片《大卫·爱登堡:大自然的声音》)

图7 华丽琴鸟(图片引自BBC纪录片《大卫·爱登堡:大自然的声音》)

六、效鸣的生物学意义

6.1 性选择

鸟类的效鸣,最初可能源于偶然的学习错误,但最终演化成了一种强大的利于生存繁衍的能力。许多学者认为,其核心驱动力是性选择。

对于许多鸣禽而言,雄鸟能否获得雌鸟青睐,关键在于其“声音曲库”曲目的丰富度,而这直接取决于个体的模仿能力强弱。模仿本身是一项需要聆听、观察、记忆、回想和反复练习的复杂学习过程,不仅需要体力,还需要较强的学习能力、认知能力和精确的肌肉控制能力。因此,拟声能力本身就是鸟类智力和体力的重要体现。一个庞大复杂的“声音曲库”,便是雄鸟向雌鸟展示自身实力的“简历”。在雌鸟眼中,鸣声越复杂、多变的雄鸟,就意味着它越聪明、越健康、越有经验,基因越优良,拥有更高的适合度,因此也更具吸引力。

6.2 威吓

除了吸引异性,效鸣在生存中也至关重要。复杂而具有威慑力的模仿声能有效吓退或吓跑竞争者与捕食者,甚至能用以“恐吓取食”,不劳而获地抢走其他动物的食物。华丽琴鸟的雄鸟还会在交配后模仿告警声,让雌鸟因警惕而保持不动,从而延长交配时间,提高受精成功的概率。

6.3 竞赛

根据大量观察,鸟类效鸣的学习过程与人类学外语非常相似。学生的自身天赋、其母语发声习惯以及外语老师的水平,都会影响学习效果。因此出现了同种鸟形成独特“方言”,以及不同种类鸟模仿对象不同的现象。这也导致同一物种中,个体鸣唱能力存在明显差异。

由于雌鸟是相对“稀缺”的资源,每到交配期,总会有一些雄性因竞争力不足而“打光棍”。为了成功求偶,雄鸟必须不断精进技艺、丰富曲库。模仿能力越强,在同性中的竞争力就越强;竞争越激烈,对模仿能力的要求就越高。一场关于声音的“军备竞赛”便无可避免地发生了。

6.4 林间的声音

如果仔细观察你会发现,自然界中擅长效鸣的鸟类大部分是林鸟。森林中枝叶遮挡,光线微弱,视线受阻。“闻声识鸟”因而成了最有效的交流方式。这种现象与人类某些文化传统有着奇妙的相似之处。我国许多生活在大山中的少数民族都有“以歌为媒”的传统,男女青年山水相隔,通过对唱山歌来展示才华、交流情感、寻觅佳偶,与林间雄鸟竭尽所能唱出最复杂歌谣来吸引雌鸟,有着异曲同工之妙。当然,对人类而言,歌唱是“三百六十行”中的一种技能,关乎艺术与生活;但对依赖鸣唱吸引异性的鸟类而言,这却是关乎基因传承的生存必修课。

6.5 自然法则与伦理道德

森林中,因枝叶遮挡,彼此看不见,会出现“闻声识错鸟”,让模仿者获利。在当前社会中,利用模仿声音或合成语音的诈骗行为,其核心不也正是利用“熟悉的声音”来让人“识错人”吗?只不过,野生动物的模仿遵循的“物竞天择,适者生存”自然法则,不涉及道德、法律或同理心。被吓跑或吓退的动物,其反应是本能性的避险行为。而语音诈骗利用我们每个人本应诚实、善良、信任、互助的道德准则,它破坏的是大家应共同遵守的、维持社会稳定的社会契约,其破坏性影响远大于所带来的“收益”,是文明社会必须坚决抵制和惩罚的毒瘤。

最后需要说明的是,文中大量类比人类行为,主要是为了帮助理解某些鸟类行为。尽管人类在生物分类上属于动物,但其模仿行为涉及极其复杂的心理、情感与社会文化因素,因此相关研究通常归属于心理学或社会学,而非动物学范畴。

若对鸟类效鸣感兴趣,推荐阅读珍妮弗·阿克曼所著的《鸟类的行为》一书,其中有大量关于鸟类效鸣的精彩内容。

图8 《鸟类的行为》

才疏学浅,文中若有不对及遗漏之处,请批评指正。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自霍小鹏科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-58626-1502280.html?mobile=1

收藏