博文

堆熔导致大陆碰撞带大陆地壳的产生和保存

||

编者按

揭示大陆地壳产生和稳定的精细过程具有挑战,但其对理解地球及其承载生命的长期演化至关重要。中国地质大学(北京)朱弟成教授团队对青藏高原南部冈底斯岩基的研究为理解大陆地壳的形成提供了新见解,为此澳大利亚科学院院士Peter A. Cawood教授对该系列研究成果进行了点评。特邀朱霄博士对该点评文章进行了翻译,以飨读者。

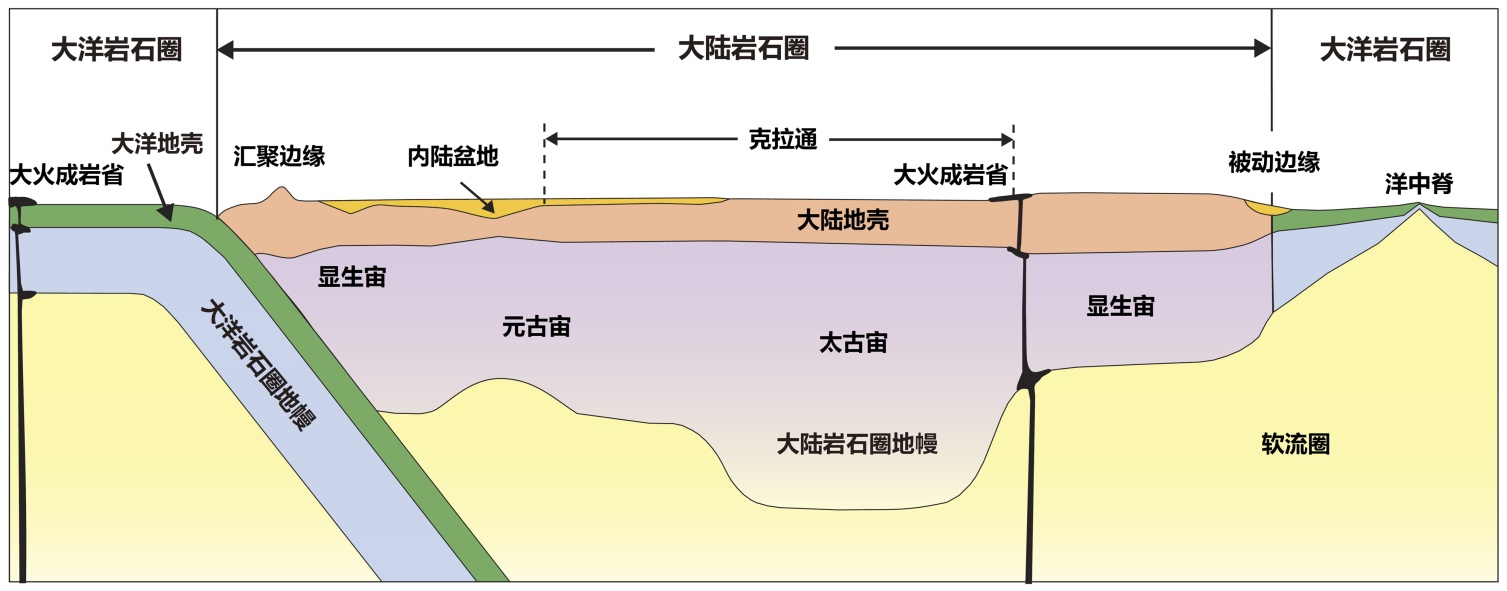

现代地球是已知的唯一具有板块构造、长英质大陆地壳和生命的行星。板块构造通过地球系统的化学循环创造了一个长期宜居的恰到好处的环境:通过碳酸盐-硅酸盐循环调节温度,维持地表海洋,并形成双峰式高程分布格局——隆起的长英质地壳通过风化侵蚀释放生物必需矿物(Cawood等, 2022; Chowdhury等, 2025; Kasting, 2019)。地貌高程是指地球表面相对于海平面的海拔和深度特征,地球的双峰式高程分布反映了大洋地壳与大陆地壳截然不同的化学-力学特性(图1)。这些差异导致两者具有不同的长期保存潜力。大陆地壳相对厚,平均35~40km,但在一些主要造山带(如喜马拉雅)下方厚度可达80km,密度比厚约7km的大洋地壳低。大陆地壳是地球历史的长期记录库,保存着最老达4.4Ga前的岩石矿物记录,并具有时间上的不均一性,形成了一种复杂的多阶段多尺度构造格局。大洋地壳仅保留了最近200Ma的物质记录,因其仅具有地幔绝热减压熔融(和岩浆房分异结晶)形成的单阶段岩浆记录而更加均一。

图1 大陆岩石圈横剖面示意图

岩石圈厚度在太古宙克拉通地区最厚,达200~250km (修改自 Cawood et al., 2022)

长期以来,学术界公认的大陆地壳平均成分为钙碱性安山岩(Rudnick和Gao, 2003; Taylor, 1967)。这要求在汇聚板块边缘通过大洋岩石圈(地壳和上地幔)俯冲发生多阶段过程(如Davidson和Arculus, 2006; Hacker等, 2011)。产生弧岩浆的大部分过程发生在深部,需通过地球化学和同位素替代指标来推断,这就导致所涉及的详细事件序列和具体过程存在不确定性。此外,弧岩浆岩(因此大陆地壳)的长期保存涉及到汇聚板块相互作用的终止和随后的大陆碰撞,伴随的变形、变质作用和岩浆活动增加了识别这些事件序列和深部过程的复杂性。

揭示大陆地壳的产生和稳定的精细过程虽具挑战,但对理解地球及其承载生命的长期演化至关重要。中国地质大学(北京)朱弟成教授团队对青藏高原南部冈底斯岩基的研究(Zhu等, 2022, 2023, 2025)为大陆地壳的形成提供了新的见解。冈底斯岩基是特提斯洋闭合与印度-亚洲碰撞过程中形成的一套大型岩浆岩序列的组成部分,长期以来被学术界认为是揭示山脉形成及其对地球过程影响的关键区域(如Gansser, 1964; Kapp和DeCelles, 2019; Yin和Harrison, 2000)。以下几个特征凸显了冈底斯岩基在理解大陆地壳形成过程研究中的重要性:

(1) 完整保存了与特提斯洋俯冲和随后同碰撞、碰撞后密切相关的、时空分布连续的岩浆活动记录;

(2) 得到很好约束的从特提斯洋初始汇聚至现今的板块之间相互作用的运动学框架;

(3) 极佳的地质露头条件得以获取覆盖岩浆活动成分范围的样品和出露了显示清晰时空关系的不同岩浆岩组合。

冈底斯岩基的这些特征使得朱弟成教授团队能够获取不同时代的岩浆记录,并将其纳入更广泛的地壳产生与保存机制的概念框架,同时探讨这种概念性框架在显生宙碰撞带演化过程的普适性问题(Zhu等, 2022; Zhu等, 2023)。

Zhu等(2022, 2023, 2025)通过整合大量地球化学与年代学数据,建立了碰撞带大陆地壳产生与稳定保存的下述事件序列。前碰撞阶段(>60Ma),地幔楔中由俯冲大洋板片(包括沉积物和混杂岩)释放流体诱发产生的基性岩浆通过分离结晶形成中性成分岩石,同时产生成分互补的富角闪石镁铁质-超镁铁质堆晶岩(图2a)。相反,同碰撞(60~45Ma)和碰撞后(35~10Ma)阶段的安山质-长英质岩石主要由先存富角闪石镁铁质-超镁铁质岩石的部分熔融,并伴随着榴辉岩化熔融残余(图2b和2c)。

图2 大陆碰撞带大陆地壳产生和保存的堆熔过程(修改自朱弟成等, 2025)

更加关键的是,朱弟成等(2022, 2023, 2025)将碰撞带这种堆晶-重熔两阶段过程,命名为堆熔(accumelting; Zhu等, 2025),即前碰撞阶段形成的大量富角闪石堆晶岩,在俯冲晚期、同碰撞和碰撞后阶段发生重熔。堆熔是碰撞带上盘大陆地壳成分成熟的一个重要过程,涉及到主要造岩矿物(如橄榄石、辉石、角闪石、斜长石)的分解产生富钾长英质熔体(Zhu等, 2022, 2023, 2025)。此外,堆熔通过富铜硫化物和富锂黑云母的分解释放金属成矿物质(如Cu、Au、Li) (Hou和Wang, 2019; Holwell等, 2022; Urann等, 2022),通过角闪石和黑云母分解释放挥发分(主要为H2O和CO2),增强了地球宜居性(Schmidt和Robock, 2015; Lee等, 2016)。

堆熔与已有岩浆弧和大陆地壳形成假说的区别在于:

(1) 大陆碰撞期间形成的富钾长英质岩浆主要来自大陆弧下地壳富钾堆晶岩的重熔,而非沉积物贡献或增强地壳混染(Jagoutz等, 2019);

(2) 下地壳堆晶岩在800~1000°C和1.0~2.0GPa条件下能发生部分熔融,而非难熔(Thompson和Connolly, 1995);

(3) 由于含水熔体的存在(Zieman等, 2023)和俯冲被动大陆岩石圈的阻挡,堆晶岩可能会保留在下地壳,而非被拆沉进入地幔(Jull和Kelemen, 2001);

(4) 大量堆晶岩(长寿命岩浆弧堆晶岩厚度>30km; Ducea和Barton, 2007)因板片回卷和随后板片断离引发的幔源岩浆提供的热量而发生重熔,可产生大量长英质熔体,而非体积有限的长英质熔体(Jagoutz和Klein, 2018)。

堆熔可能也适用于大洋板块俯冲于大陆边缘之下的增生造山带大陆弧地壳的产生与保存。本质上,镁铁质弧岩浆的源区岩石由地幔楔橄榄岩与俯冲大洋岩石圈释放流体的交代反应形成(Sobolev和Chaussidon, 1996; Zheng等, 2022)。这种富水岩浆有利于角闪石结晶,在岩浆弧根部形成富角闪石堆晶岩(Davidson等, 2007; Keller等, 2015)。由于大陆弧下方时常出现的板片回卷供给的热量(Kincaid和Griffiths, 2003),这些堆晶岩可发生部分熔融。

Zhu等(2025)的研究为未来大陆地壳演化研究奠定了重要基础,包括:特提斯洋俯冲与随后大陆碰撞的穿时性(如Wang等, 2025)如何影响阿尔卑斯-喜马拉雅造山带两阶段地壳形成模型。该模型对其他碰撞带的普适性需进一步验证。他们提出这种两阶段过程适用于显生宙碰撞带(如阿巴拉契亚-加里东、乌拉尔和阿尔卑斯山脉)大陆地壳的产生与长期稳定(Zhu等, 2022, 2023, 2025)。最后,需探究该地壳形成模型在更古老地质时期(如元古宙和太古宙)的适用性及其在地球系统长期演化(包括宜居行星形成)中的作用。

【致谢】Peter Cawood感谢两位匿名审稿人和科学编辑提出的修改意见,感谢朱霄博士对英文稿的翻译。

【参考文献】详情请见:

https://mp.weixin.qq.com/s/CeUVB_BxoVJBB7eUx1OvHA

了解详情,请阅读全文

链接:Peter A. Cawood. 2025. The generation and preservation of continental crust in continental collision zones by accumelting. Science China Earth Sciences, https://doi.org/10.1007/s11430-025-1615-8

https://wap.sciencenet.cn/blog-528739-1495946.html

上一篇:SCM 杰出讲座预告:相约菲尔兹奖得主 James Maynard

下一篇:现代全球大陆硅酸盐风化通量高分辨率的模拟研究