中国科学院武汉岩土所杨春和院士、刘建军研究员等撰写的“Advances of Geological Storage Engineering and Technology”(地质储存工程与科技进展)一文在GeoStorage-《地质储存》(英文刊)创刊号发表。欢迎下载、阅读、转发和引用!

(可扫码或识别二维码下载)

全文网址:https://gs.yandypress.com/index.php/3080-8812/article/view/104/103

引用格式:Liu JJ, Yang CH, Song R, et al. 2025. Advances of Geological Storage Engineering and Technology. GeoStorage, 1(1), 1-26. https://doi.org/10.46690/gs.2025.01.01

一、研究背景

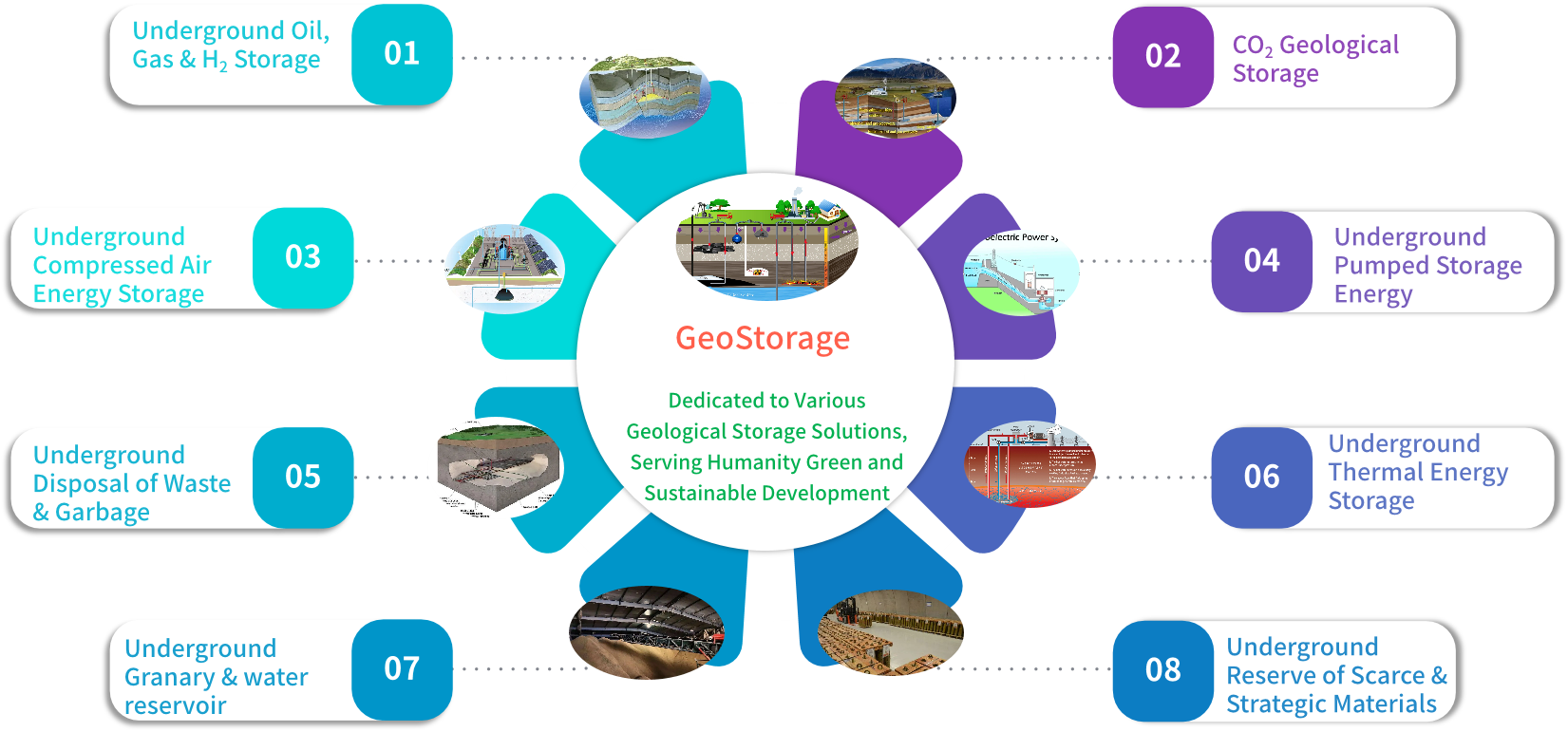

地质储存是利用深部地质体或地下空间实现能源、战略物资储存与二氧化碳封存,是保障能源安全、推动碳中和的核心技术,涉及地质工程、流体力学等多学科。应用场景涵盖地下储油库、储气库、储氢库、二氧化碳封存等,具有占地少、安全性高、资源可持续利用等优势,对能源转型与绿色低碳发展意义重大。

(地质储存工程的主要应用场景图)

二、核心内容

地下能源储存:多元技术支撑能源安全。

石油地下储库主要包括盐穴储油库和地下水封油库。美国战略石油储备库多采用盐穴储油库,总库容超1亿立方米;而我国黄岛基地则采用地下水封油库。

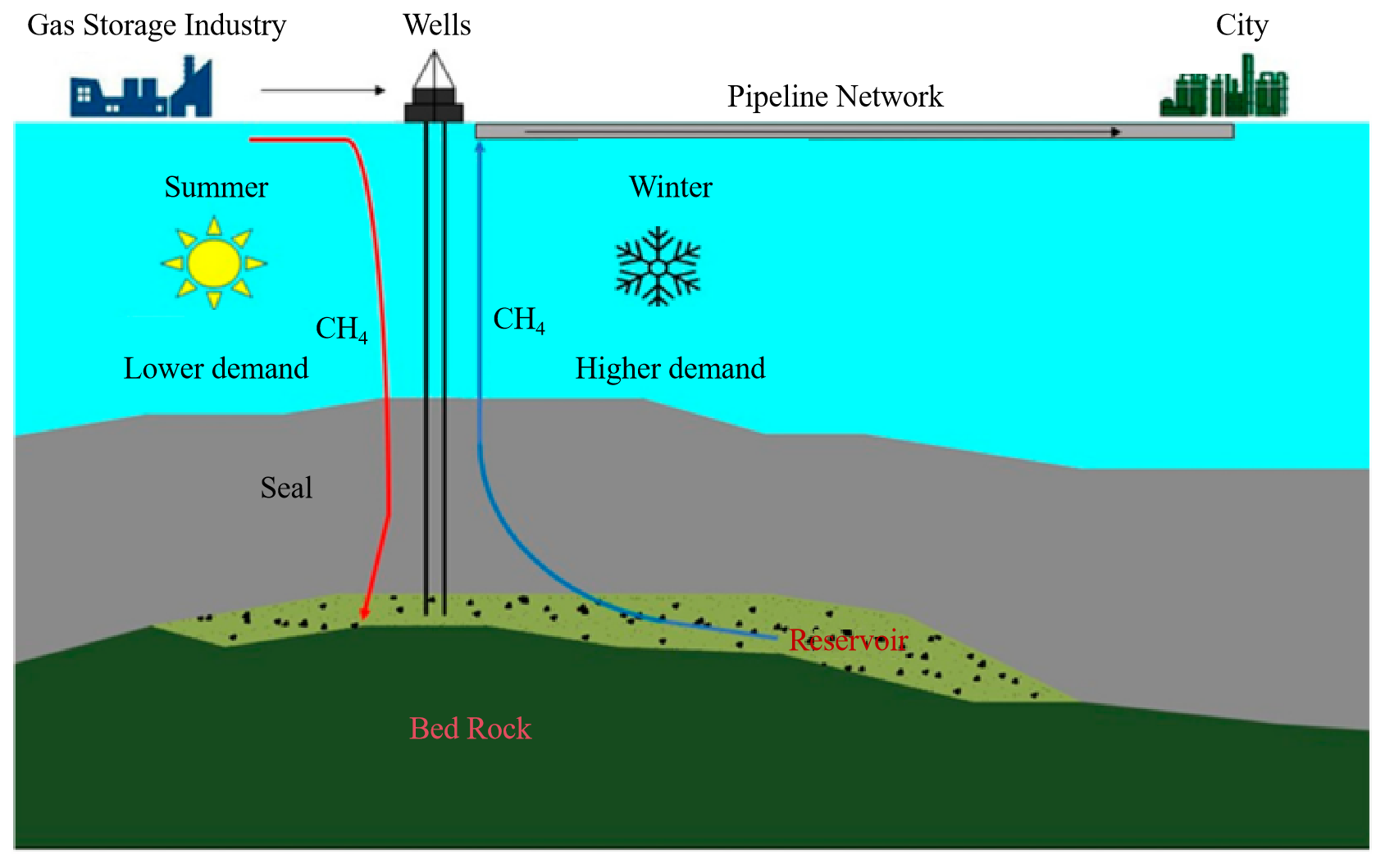

天然气地下储库主要包括油气藏型、含水层型和盐穴型三类。油气藏型储气库全球已建逾400座,占储气库75%。含水层型储气库则是通过气水置换形成人工气藏,如美国Doe Run储气库,需大量垫层气,成本较高但储量大。盐穴储气库密封性能好、注采效率高,是比较理想的储氢方式,我国已建成金坛、应城、叶县、潜江等一批盐穴储气库。

利用枯竭油气藏、盐穴、人工硐室等实现大规模储氢,对于促进氢能产业发展,推动能源转型升级和低碳发展意义重大。全球已有11个国家启动地质储氢示范工程,我国也已启动河南平顶山、湖北大冶等地质储氢示范项目。

(油气藏型地下储气库示意图)

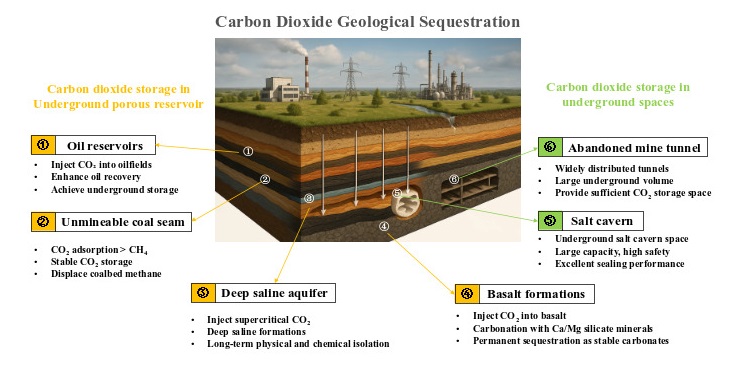

二氧化碳地质封存:助力碳中和的关键路径。

驱油封存一体化(CO₂-EOR):注入CO₂提高石油采收率并实现封存,如美国SACROC项目与我国胜利油田百万吨级CCUS项目,兼具经济与环保效益。

不可采煤层封存:利用煤层对CO₂的高吸附性置换甲烷,全球首个试验始于美国圣胡安盆地,中国沁水盆地多轮试验证实其可行性,兼具资源开采与封存双重价值。

深部咸水层封存:将超临界CO₂注入深部咸水层,通过物理捕集、溶解与矿化实现长期隔离。全球潜力达36.6×10¹⁰吨,中国正推进选址与示范工程,保障封存安全性。

(二氧化碳地质封存主要场址)

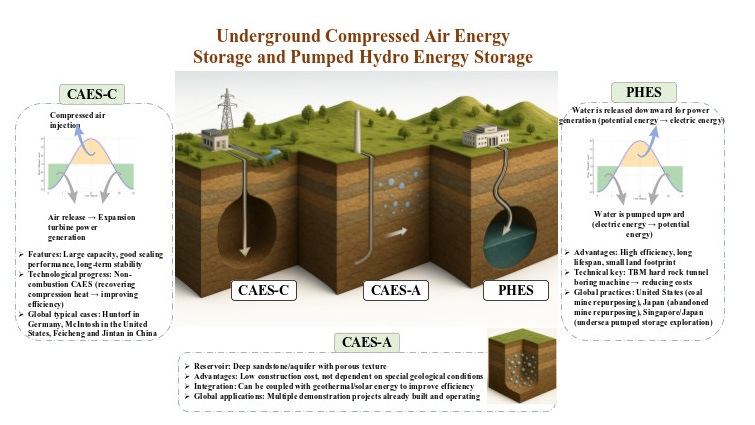

地下压缩空气储能和抽水蓄能:新能源高质量发展的关键。

压缩空气储能(CAES)具有“削峰填谷”调节电网的作用,也可以解决新能源“弃风、弃光”问题,对新能源的应用具有极其重要的意义。大型地下CAES电站按储存空间可分为两大类:洞穴型(包括:人工硬岩洞室、废弃盐穴、废弃矿井、岩溶洞穴)和多孔储层型(含水层、枯竭油气)。为确保地下硐室的密封性,研发新型的密封材料和施工工艺,有效防止空气泄漏十分关键。多孔储层型CAES因其独特的地质适应性与技术优势而备受关注,已有多孔储层型CAES示范项目在全球范围内建成并投入运行。

地下抽水蓄能最早由加拿大科学家Reginald Aubrey Fessenden于1917年提出。地下抽水蓄能技术作为解决储能需求的重要手段,在全球范围内得到了广泛关注与应用。位于科罗拉多州的某项目通过将废弃煤矿改造成地下水库,成功实现了抽水蓄能电站的建设与运行,成为全球范围内废弃矿井改造的典范。地下抽水蓄能技术的发展不仅依赖于技术创新,还需充分考虑地理环境与资源禀赋的差异。

(地下压气储能和抽水蓄能示意图)

地下粮库、地下水库:民生保障的压舱石。

地下粮库凭借其独特的地下恒温、低湿、密闭等特性,在保障粮食质量和延长储存周期方面具有显著优势。地下粮仓的设计与建设不仅需要考虑结构安全性,还需兼顾储粮环境对粮食品质的影响。在我国,地下储粮的历史可以追溯至仰韶文化时期,当前地下粮库逐渐从简单的储粮设施演变为集现代化技术、智能化管理和绿色储粮理念于一体的复杂系统工程。

地下水库是一种通过人工手段利用地下空间进行水资源调蓄的工程设施,可分为孔隙型、裂隙型和岩溶型等多种类型,其中混合介质型地下水库因其复杂的水文地质条件而备受关注。地下坝建造技术和回灌技术近年来发展迅速,地下水库的应用范围逐渐从沿海地区扩展到内陆干旱地区及其他特殊场景。

核废料地下处置和垃圾地下填埋:保障绿色发展的重要技术。

核废料地下处置被认为是目前最为安全和可行的处理方式之一,地下处置能够最大限度地隔离放射性物质与生物圈,从而有效降低核废料对环境和人类健康的潜在威胁。核废料地下处置技术体系逐步完善,形成了涵盖选址、设计、建造等多个环节的协同发展模式。

垃圾地下填埋技术作为目前应用最为广泛的垃圾处理方式之一,在全球垃圾处理体系中占据着核心地位。垃圾地下填埋技术与其他处理技术的结合应用成为多元化发展的重要趋势,为其在可持续发展背景下的应用提供了新的思路。

未来挑战与突破方向

需攻克储库密封性动态评估、多相流体运移模拟、地质体长期稳定性预测等科学难题;工程层面需研发低成本造腔技术、智能监测系统,并优化选址-设计-运维全链条,推动大规模商业化应用。

作者简介

杨春和,中国工程院院士,中国科学院武汉岩土所研究员,GeoStorage名誉主编。国家杰出青年基金获得者、长江学者奖励计划特聘教授、第8届中国工程院光华工程技术奖获得者、973首席科学家及专家咨询组副组长、新世纪百千万人才工程国家级人选、全国五一劳动奖章获得者。长期从事盐岩水溶开采与油气地下储备工程技术及相关理论的研究工作,是我国盐岩力学与盐岩地下油气储备工程研究领域的开拓者之一,开创了层状盐岩力学理论与工程的学科方向。

刘建军,中国科学院武汉岩土所研究员,GeoStorage主编,国家能源地下储气库研发中心副主任。中国力学学会岩土力学专委会主任、湖北省力学学会副理事长、湖北省地下工程学会副理事长。主要从事岩土体渗流理论及其在非常规油气开发、能源地下储存中的应用研究。公开发表论文340多篇;出版专著、教材11部。获省部级科技奖一等奖3项、二等奖3项、三等奖1项。曾获全国师德先进个人、湖北省有突出贡献中青年专家等荣誉称号。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自刘建军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-51397-1501815.html?mobile=1

收藏