2025年5月9日,国际知名期刊《Chemical Engineering Journal》在线发表了云南师范大学能源与环境科学学院杨培志课题组在全无机钙钛矿太阳电池领域取得的最新研究成果《MoTe2 quantum dot-mediated nano-heterojunction and lattice strain regulation for high-performance CsPbI2Br perovskite solar cells》(中国科学院一区TOP,影响因子IF=13.4)论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.163561,云南师范大学能源与环境科学院、西南联合研究生院为通讯单位,论文第一作者为云南师范大学能源与环境科学院硕士研究生袁岳,通讯作者为杨培志研究员。

近年来,有机无机杂化钙钛矿太阳电池已实现了27%的光电转换效率。然而,在高湿、高温、氧气和/或紫外线光照条件下的稳定性差无疑阻碍了其商业化进程。钙钛矿在制备过程中与衬底间不同的热膨胀系数产生的应力不均加速了器件性能的衰减。为解决这一问题,多数应力调控策略着重于界面调控,而体相的应力调控策略却鲜有报道。因此,如何在钙钛矿结晶过程消除残余应力,以提高其器件的光电性能与稳定性是钙钛矿太阳电池面临的技术难点和挑战。

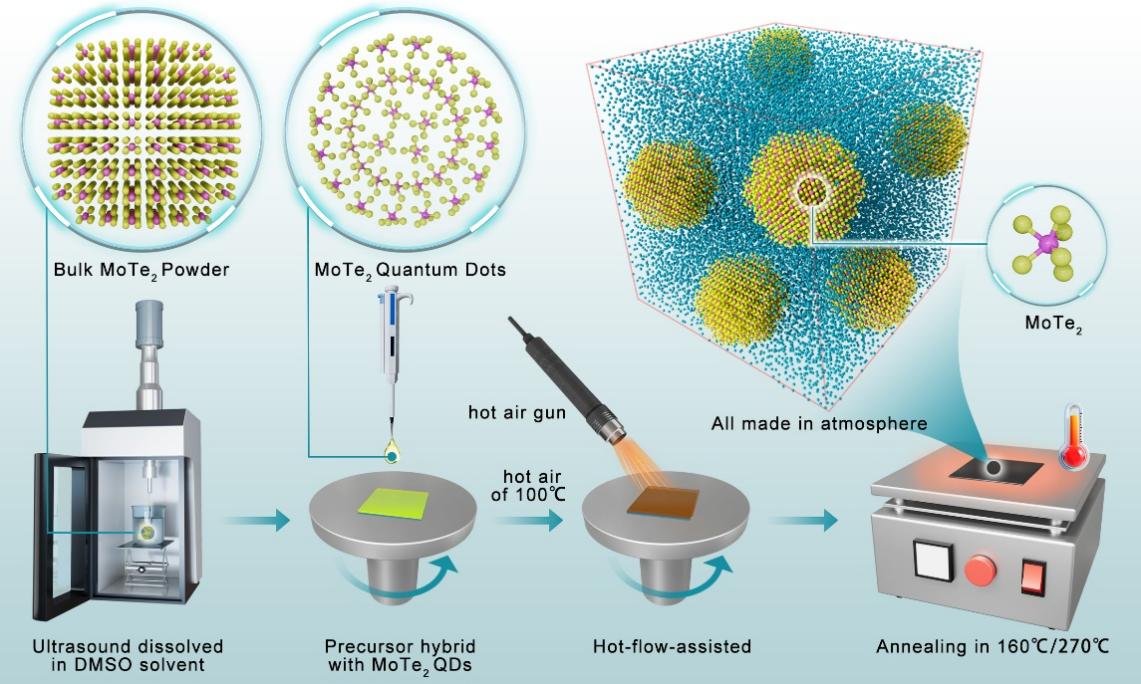

全无机CsPbI2Br钙钛矿太阳电池(PSCs)具有优异的热稳定性,但其本征缺陷和晶格应变诱导的相不稳定性问题亟待解决。本研究创新性地将二碲化钼量子点(MoTe2 QDs)引入CsPbI2Br体系,在碳基全无机PSCs中实现了14.4 %的转换效率(PCE)。系统揭示了MoTe2量子点的多重作用:(1)作为晶核诱导钙钛矿晶粒外延生长,显著增大晶粒尺寸;(2)在MoTe2/CsPbI2Br界面构建纳米异质结,促进载流子的提取和传输;(3)通过调控MoTe2 QDs添加量引入压应力,有效抵消不同界面层不均匀膨胀产生的拉应力,从而释放残余应力。优化后的器件在连续光照120 小时后仍保持初始PCE的84% ,并展现出优异的环境稳定性(60 天)。该研究为过渡金属硫属化合物量子点应用于提升全无机钙钛矿太阳电池的性能、稳定性和消除残余应力提供了新思路。

以上研究成果得到西南联合研究生院科技专项、国家自然科学基金、云南省基础研究项目、云南省“兴滇英才支持计划”云岭学者项目、“春城计划”科技领军人才项目和面向南亚和东南亚的科技创新中心建设等项目的支持。

(新能源材料与器件团队 供稿)

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自蒋金和科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-454141-1485300.html?mobile=1

收藏