精选

精选

今天是中国人民抗日战争胜利80周年,觉得还是写一点文字(按:此博文写毕,已经8月16日了)。近来关注一个公众号,叫“晨阳的天空”,我至今不知道创办人“晨阳”先生是谁,但他多发一些地质史的资料,我常常拜读。恰逢今年中国人民抗日战争胜利80周年纪念,他专门辟了一个系列,叫“他们也是战士”。这真是一个极好的名字,因为这样表述再贴切不过了——纪念那些尽管没有以血肉之躯拼杀战场,但仍为抗战做出了大小不同贡献的科学家、工程师和普通的技术人员。我强烈推荐浏览此文的读者若有兴趣,可以关注他的公众号。该公众号侧重地质史料,许多文章尤为感人。今天早晨我读“晨阳”文章时,发现他提到一位“李钰”的测绘员,抗战时因公殉职,惜文章并未展开,我略做钩沉,分享如下。

一、李钰其人

抗战时期,因地质工作的属性,为国捐躯或因公殉难者较其他行业尤多,最知名者当属我国地质学的主要奠基人之一丁文江。这位“李钰”寂寂无名,书籍、报刊、网络也查不到他的只言片语。事情是这样,1937年全面抗战爆发后,实业部地质调查所注意到湘西辰溪、芷江一带的煤田可以开发利用。1938年2月,地质调查所委派借调到贵州地质调查所的吴希曾前往湘西调查,同行的有资源委员会专任委员王德森、测绘员李钰。2月8日,他们从长沙出发,不料行至益阳山青铺时,遭遇军车抢道,所乘客车被冲翻焚燃,三人因公殉职,其中吴希曾年仅28岁,王德森43岁(李钰暂不表)。由于吴希曾、王德森业绩已有声名,后世史料有记载、旌扬,李钰仅是测绘员,多未提及或一笔带过。“晨阳”今日披露了李钰兄长李梦庚(1907-1997,湖南邵东人,1935年毕业于湖南大学矿冶工程系)在资源委员会一份报告书中提到其弟,字字泣血,照录如下[句读若有误,烦请指正]:

亡弟李钰,天资过人,幼年在学,每列前茅。师友器重,叠以进级,卒业立达高中农科。精蓄养,留誉沪上。后以严命习测绘,先后服务湖南民政厅田亩清丈处,行营湘黔公路工程处及湖南建设厅金牛山金矿工程处,去年受聘于本队[引者按,指湖北鄂城县灵乡铁矿探勘队]。王故队长[按,指王德森]爱其精明沉静,嘱管工饷材料及测绘诸事。此次不幸遇难,岂仅手足之情可伤?忆其忠勤沉默、坚毅义勇、聪慧健美,实为个人及社会惜。知好闻耗,莫不同声一哭。为文至此,不禁痛绝。聊附数言,以志哀悼。廿七年四月于长沙。

李钰不知具体生于何年,但李梦庚时年31岁,李钰大概也只是20多岁的年纪。

二、坪石先生

8月15日,电影《坪石先生》上映。这部电影我还没看,但相关报道看了一些。电影主要讲述抗战时期中山大学(再)迁到粤北坪石,师生在那里赓续教育火种的故事。我注意到由梁翠珊饰演的邹仪新,觉得还是写下当年随中大辗转到坪石的邹仪新。

邹仪新,1911年生,广州人,1932年毕业于中山大学理学院数学天文系,随即留校任教,是我国第一位现代意义上的女天文学家,后来成为中国科学院院士的叶叔华、席泽宗均亲炙于她。1944年,英国著名学者、科学史家李约瑟到访中山大学(坪石)时,专有记载:

在理科方面值得注意的是,在所有的中国大学中,只有中山大学拥有天文台。在著名的女台长邹仪新博士的

领导下,约有12个学生。教学工作仅靠一具6英寸的赤道仪进行。为了通过星的方位来测定纬度和时间,一具经

经纬仪被改装成天顶仪,并已投入使用。

更难能可贵的是,李约瑟还为工作中的邹仪新留下了三张照片,照片均可以从剑桥大学图书馆网站下载到,李约瑟标明了拍摄时间——1944年4月29日,这里分享其中的一张。邹仪新身后的这座建筑,便是中山大学迁到这里后新构的天文台。

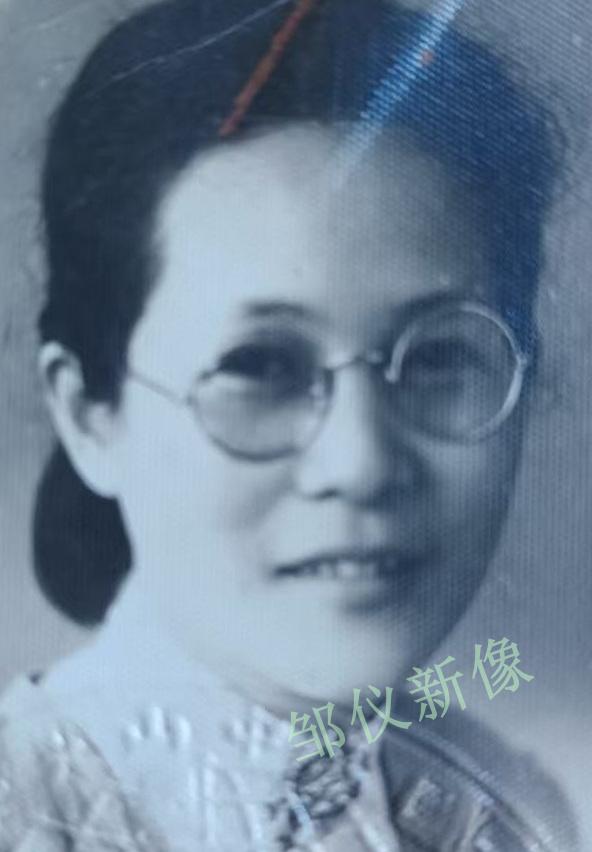

令人遗憾的是,就是这样一位杰出的天文学家,除了李约瑟的拍摄的这三张,史料、网络鲜有她的照片。李约瑟拍的三张,一张是侧影、一张闭了眼睛,一张如上算是远景。笔者收藏有邹仪新数张照片,今天分享一张,以纪念这位杰出的女天文学家。该照下方钤有“国立中山大学”的钢印,具体年代尚不知,或许在抗战胜利后。

三、学界动态

国内科学技术史界,近年也多有着力于抗战与科技这一主题。2023年,湖南教育出版社出版了中国科学院大学刘晓教授与英国剑桥李约瑟研究所莫非特先生合著的《李约瑟镜头下的战时中国科学》,以抗战时李约瑟考察中国各地科研机构、大学为线索,较全面地呈现了战时的科学技术与科技工作者的精神风貌。受战时条件所限,一些科研工作、工业原料等等,不得不采取权宜之计,堪称艰巨卓绝。该书用了大量李约瑟当年拍的照片,图文并茂,可读性强。

自然科学史所的王公副研究员近日在广西科学技术出版社出版了《奋起——抗战中的科学与科学家》。笔者还未读到此书,暂无法评论。但从题目看,至少较全方位地涉猎到了抗战时期的科学家与科学事业,近日出版,正逢其时,也极力推荐。

在科学网设有博客的冯永康老师,数日前发表了博文“抗战时期的中国遗传育种学家”,铭记了赵连芳、杨允奎、李先闻、蔡旭、李竞雄、鲍文奎等遗传育种学家的不朽业绩。

80年前胜利取得何其不易,80年后回顾先贤事迹仍感慨万端,青史昭昭,诸先贤英名永垂!

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自史晓雷科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-451927-1497888.html?mobile=1

收藏