《青少年科苑》杂志科普创作心得(Ⅱ)

——以《海中舞者:长松藻的奇妙世界》为例

《青少年科苑》作为由共青团大连市委宣传教育中心精心编辑出版的一本面向青少年的科普杂志,始终秉持着“激发科学兴趣,传播科学思想,培育科学精神”的办刊宗旨。其推出的“探秘号”系列特刊,尤为注重引领年轻读者深入探索自然万物的奥秘,将知识的严谨性与阅读的趣味性深度融合,旨在青少年心中播撒热爱科学、勇于探索的种子。杂志文章通常以生动的语言、新颖的视角和丰富的互动环节,将复杂的科学知识转化为易于理解、引人入胜的叙述,力求让科学走出象牙塔,成为青少年触手可及、乐于探究的伙伴。

今年暑假期间,我到海边旅游时在沙滩上发现许多长松藻,随即创作了一篇科普短文《海中舞者:长松藻的奇妙世界》,有幸被刊发在《青少年科苑》探秘号杂志2025年第9期上。今天上午收到了编辑部从大连给我寄来的刊物的快递件。在对这篇科普短文的创作构思与打磨过程中,我对如何为青少年群体撰写优秀的科普作品有了更深切的体会和感悟。

一、拟人化叙事,赋予科学知识以生命温度

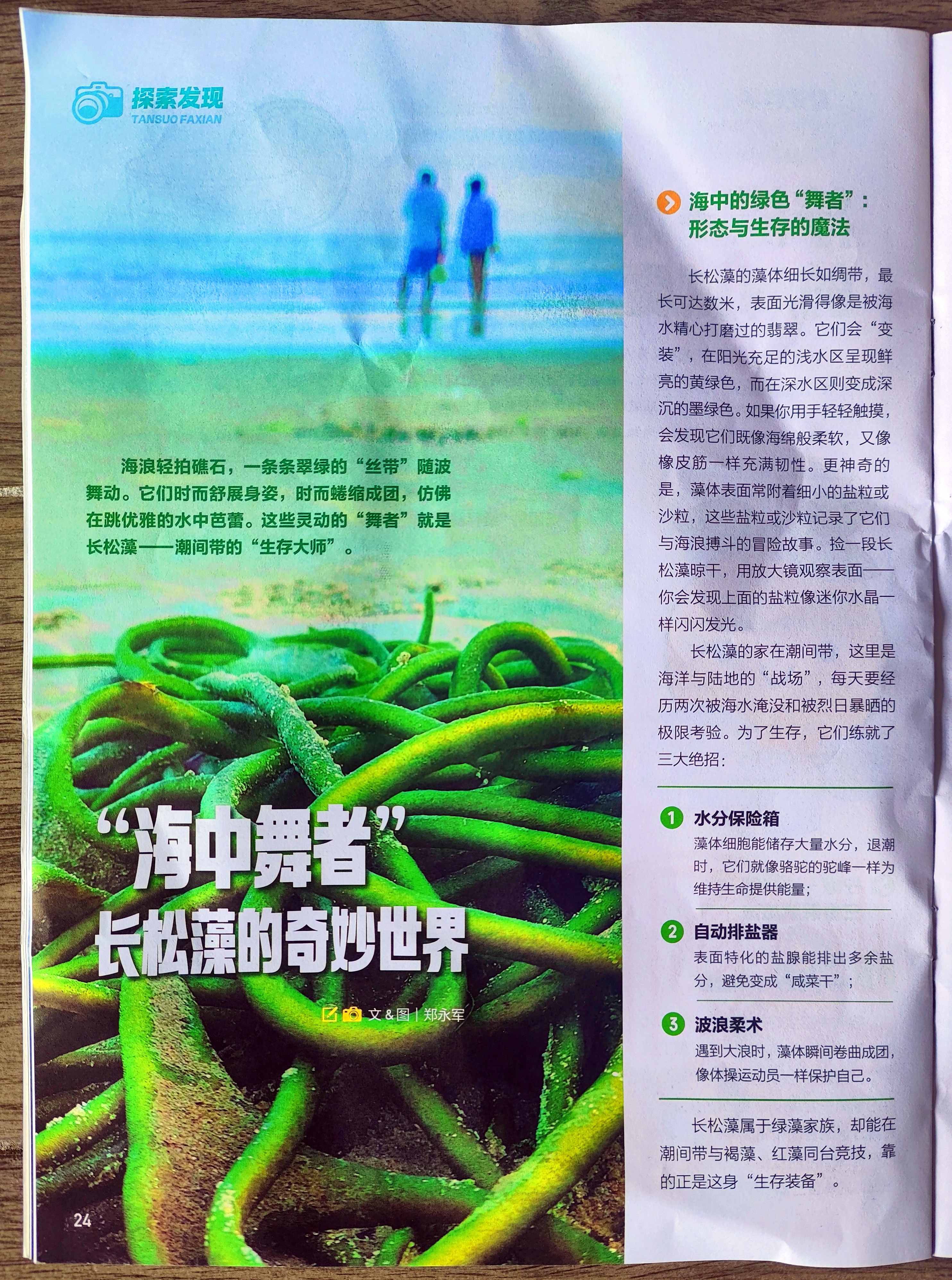

面对“长松藻”这一可能对青少年略显陌生的海洋生物,文章开篇便成功运用了拟人化和比喻的修辞手法,将其描绘成潮间带的“绿色精灵”和“海中舞者”。海浪声作为背景音,“丝带”随波舞动的意象,以及“水中芭蕾”的比喻,瞬间拉近了读者与这一科学对象的距离,激发了最初的阅读兴趣。这种将科学对象人格化的处理方式,并非简单的文学修饰,而是降低认知门槛、建立情感连接的有效途径。在后续描述其形态(“海洋丝带”)、生存策略(“极限挑战者”)和生态功能(“五星级酒店”)时,拟人化贯穿始终,使得长松藻不再是冰冷的学术名词,而是一个有性格、有故事、有韧性的生命体,从而让读者更愿意去了解、去关心。

二、结构清晰层次明,契合青少年认知规律

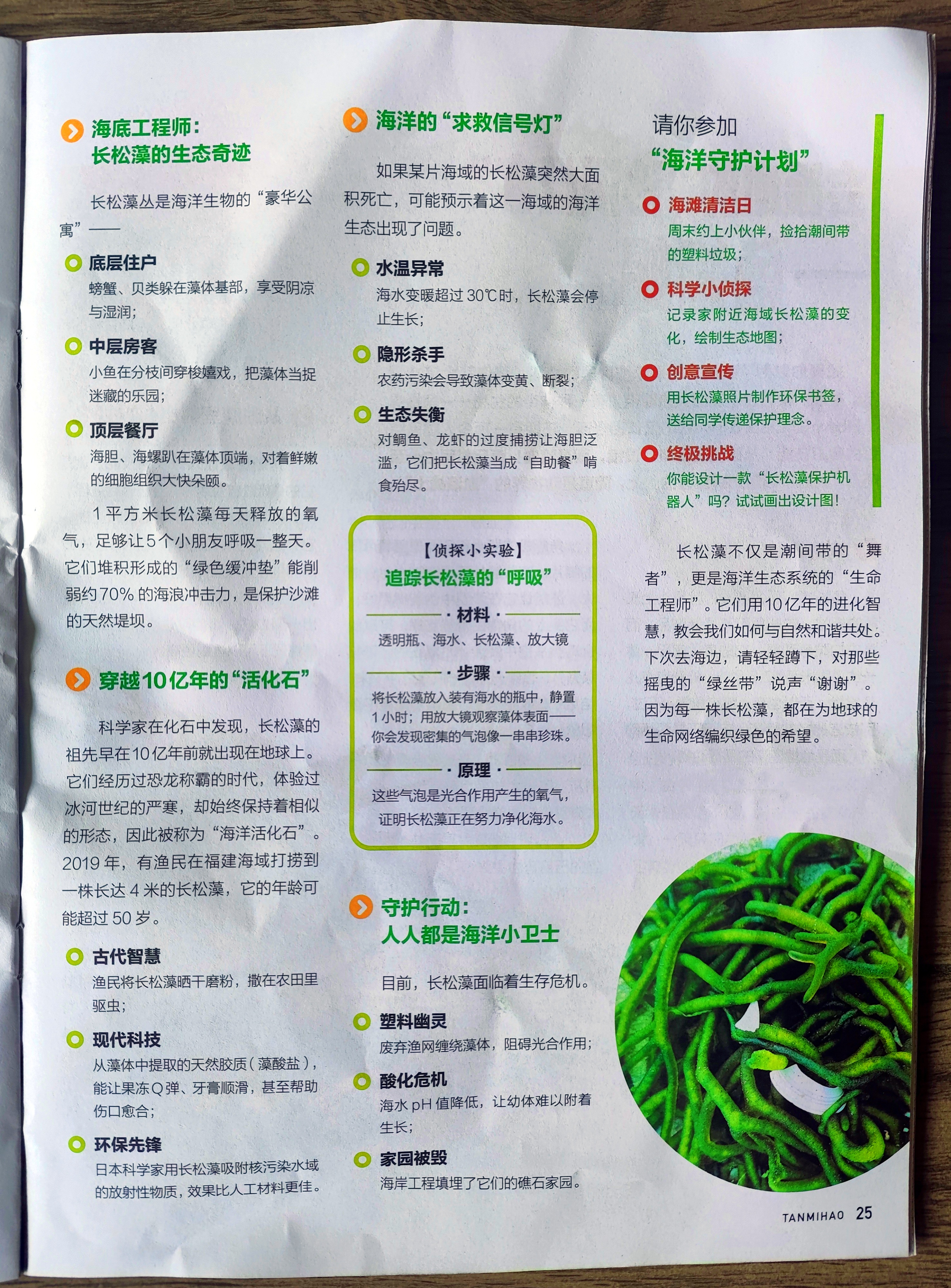

全文结构经过精心设计,从形态特征到生存智慧,从生态贡献到历史演进,再到环境警示与保护行动,逻辑链条清晰,层层递进。这种由表及里、由近及远、由知到行的结构安排,非常符合青少年的认知发展规律。每个大章节下又细分小点,如“水分保险箱”、“自动排盐器”、“波浪柔术”等,将复杂的生物学适应机制分解为形象易懂的概念模块,便于理解和记忆。同时,章节标题如“海底工程师”、“穿越十亿年的‘活化石’”、“海洋的‘求救信号灯’”等,本身就充满悬念和吸引力,能够引导读者持续阅读,探寻答案。

三、互动参与性强,变被动阅读为主动探索

《青少年科苑》探秘号的特色之一在于强调互动性,本文充分体现了这一点。文中巧妙嵌入了“趣味实验”、“互动提问”、“动手任务”、“侦探小实验”等多个环节。这些设计打破了传统科普文章单向灌输的模式,邀请读者亲身参与其中。例如,观察晾干长松藻的盐晶、思考长松藻消失的生态影响、设计保护机器人等,这些活动将动手操作、动脑思考与知识应用紧密结合,极大地提升了阅读的参与感和趣味性。它不仅仅告诉读者“是什么”,更引导他们去“做什么”、“想什么”,在实践中深化对知识的理解,培养科学探究的思维方式和解决问题的能力。

四、人文情怀与科学精神并重,传递可持续发展理念

优秀的科普作品不仅要传授知识,更要传递态度和价值。本文在系统介绍长松藻科学知识的同时,始终渗透着对生命的尊重、对自然的敬畏以及对环境保护的关切。通过揭示长松藻作为“环境报警器”的作用,以及列出其面临的“烦恼清单”,文章将宏观的环境问题(如污染、酸化、栖息地破坏)与具体的生物命运联系起来,使环保教育变得具体而深刻。最后的“海洋守护计划”更是将视角从认知引向行动,鼓励读者从身边小事做起,成为海洋的守护者,赋予了科普教育现实意义和社会责任感,完美契合了当代青少年关注生态、勇于担当的特质。

总结

通过对《海中舞者:长松藻的奇妙世界》一文的构思与体会,我深刻认识到,面向青少年的科普创作,是一场精心的“翻译”与“引导”。它要求创作者不仅具备扎实的科学功底,更需怀有一颗理解青少年心理的匠心,能够用生动形象的语言“翻译”晦涩术语,用巧妙的结构和互动“引导”探索之路,最终在传递科学知识的同时,点燃好奇之火,培养科学素养,并植入关爱自然、珍爱生命的人文情怀。《青少年科苑》探秘号正是这样一片实践的沃土,激励着我们不断探索科普创作的新路径,为提升青少年科学素质、建设科技强国贡献一份力量。

致谢:感谢《青少年科苑》杂志主编王彦堂先生对拙文的修改。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自郑永军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-437607-1508680.html?mobile=1

收藏