实验室的窗格子透进光来,刚得的那方仿田黄闲章,静静卧在素绢上,温润如一小截未燃尽的红烛。印文是苏东坡那句“一点浩然气,千里快哉风”,刻的是白文篆书。那线条筋骨嶙峋,乍一看,竟似带着墨渖未干的呼吸。前几日,老友常校长从泉城来访,赠我这方石章时,执手说:“砚田里耕耘,正缺这么一方印镇纸。”这话在理,闲章若有德,确能安住文心。

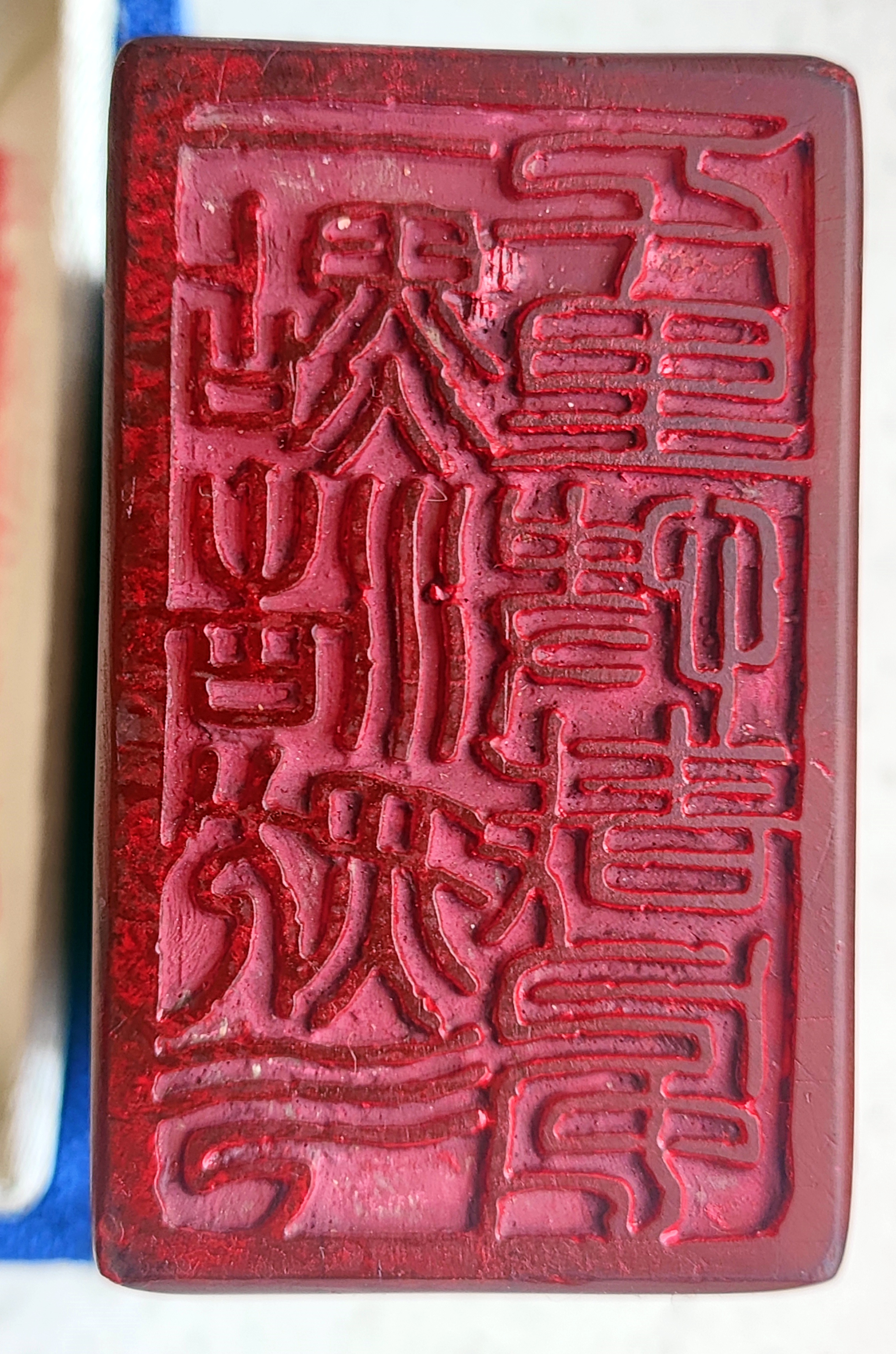

这石头,蜡黄里沁着暖红,上手一摸,温润得很,算得上是仿田黄里的妙品。形制长方挺括,印面布局却极是疏朗。东坡在快哉亭写的词句,本就是词中峻岳,再经古篆刀法这么一镂刻,那字里的金石气,铮铮然全显出来了。每一笔起收都不露锋芒,可横竖转折间,韧劲儿十足,让人不由得想起宋人绢本上那些浑厚的皴笔残痕。边栏处略有些自然的剥蚀,倒不像匠人刻意做旧,反像是真被千年的罡风拂过,平添几分沧桑的真味。

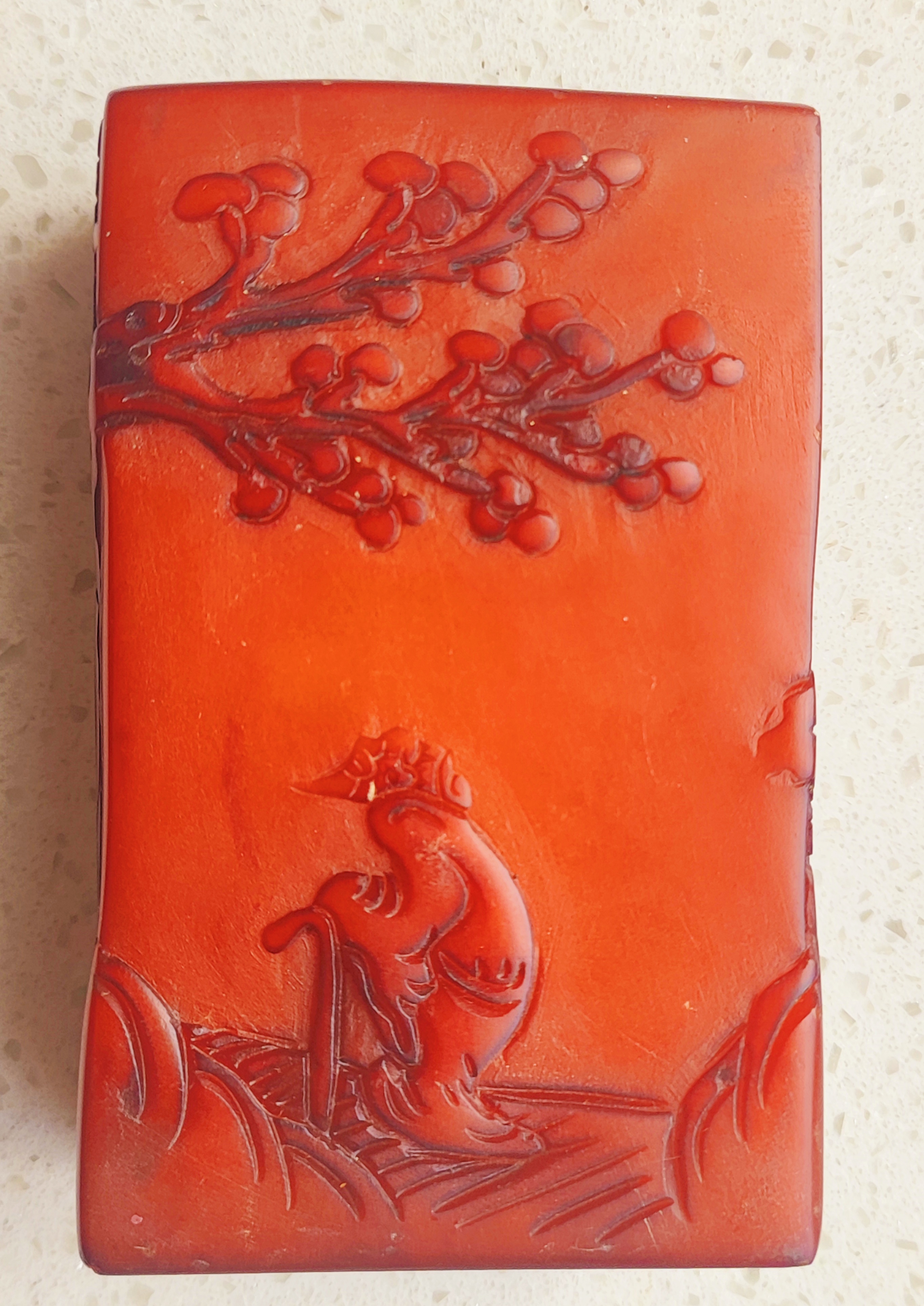

我尤其喜欢那印钮的雕工:顶上几枝老梅虬结盘绕,梅花饱满,如蕴藏着温玉;底下一只单足鹤,正引颈向天,那翅膀尖儿仿佛就要破开石头飞起来。梅,是那“浩然气”的精魄;鹤,便是“快哉风”的化身。遥想东坡当年在黄州快哉亭上吟啸,看江风过眼,宠辱皆忘。这印钮和印文,恰是对那词魂的立体注脚。物与词互证,古人的那份心事,便这般沉甸甸地,落在了今人的掌中。

文人钤印,自古就带着份郑重期许。这十字出自东坡《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》,张怀民(偓佺)是他患难里的真交。元丰六年,两人同贬黄州。有夜月色入户,东坡欣然起行,至承天寺寻张怀民。但见庭中积水空明,竹柏影动,如水中藻荇交错。东坡叹道:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”这一点“浩然气”,是肝胆相照的磊落;那千里“快哉风”,吹尽了人生的失意与块垒——印上这十个字,实是东方文人旷达风骨最精炼的铭刻。

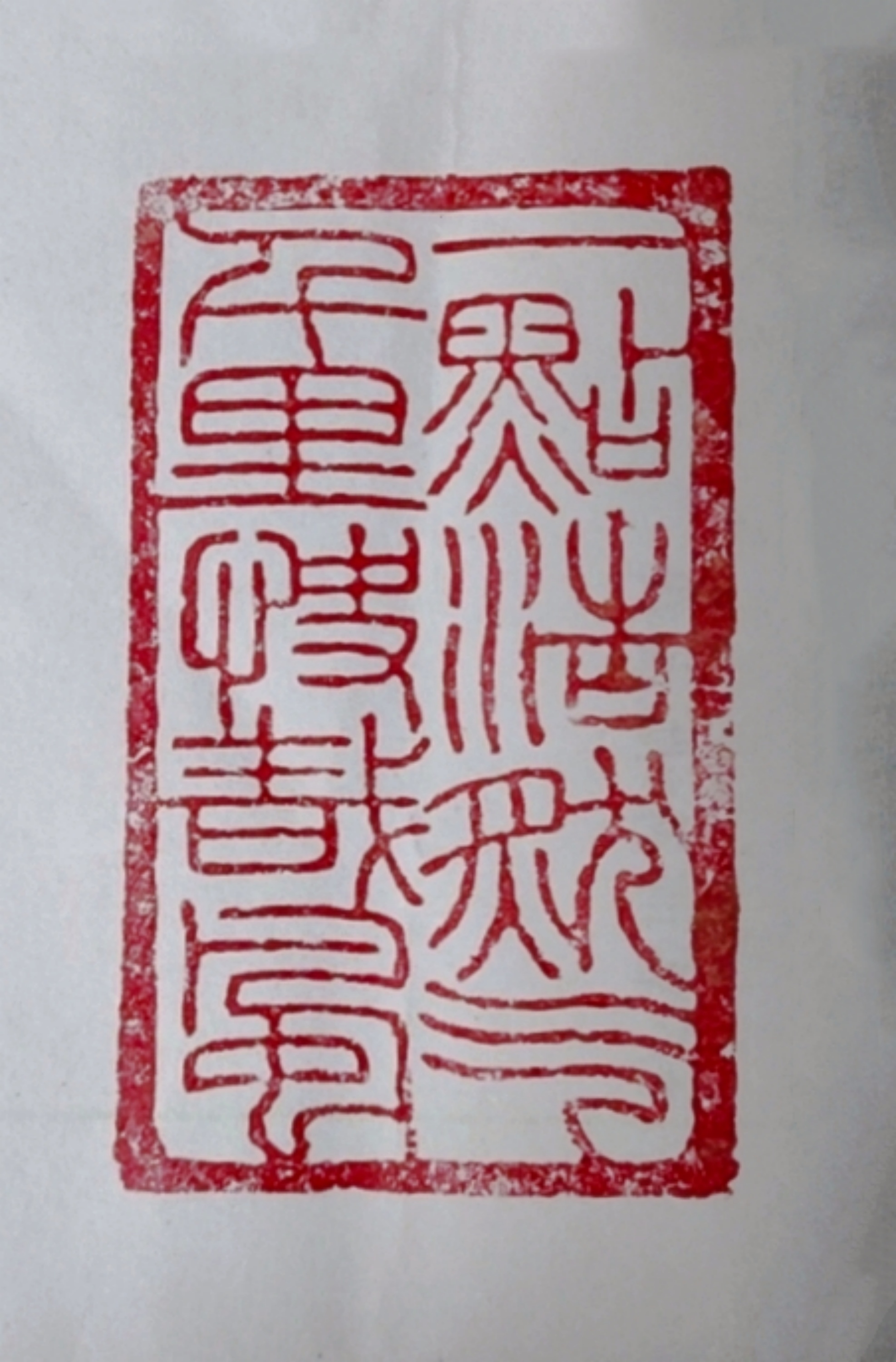

铺开宣纸,蘸上朱砂印泥。落印时,只听“噗”的一声轻响,像是心弦微微一颤。殷红的印蜕骤现:“一点”二字沉凝如金石坠地,“浩然气”随之铺展;“千里”笔意奔涌,“快哉风”便飒然生出一股凉意。印迹在宣纸上微微晕开,恍惚间,竟似东坡当年袖底的江风穿空而来,吹得满室生凉。书画钤印,哪里只是留个名号?实是给丹青魂魄落下的款识。

凝视这方寸间的朱痕,神思不由飘向千载之前。想那快哉亭上,烟波浩渺处,子瞻正与怀民对酌。淋漓醉墨间,一点墨痕是悲悯天下的丹心,一幅山水是澄怀千里的快意。今人看古人,古人若看今人,这一方红印,竟成了接通千年浩荡文脉的关窍。

案头那蓝布印盒敞着口,宛如幽潭静候月归。这方石章卧在里头,不是匣中藏剑,倒像是一枚朱红的钥匙。丹青终有尽时,尺素亦难恒久。唯有那沛然莫御的“一点”正气,与不可阻隔的“千里”雄风——它们既化作过东坡笔底的烟云,也凝成了今日这宣纸上的殷红印记。

当画毕钤红之际,岂止是为画角添一方印记?分明是那浩然正气自宋时奔涌而来,快哉之风从黄州浩荡而至。印痕落定,一个民族气象里最见风骨的两句诗,便稳稳当当地,在纸上站住了。

是为记。

2025书画学习笔记:

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自郑永军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-437607-1497895.html?mobile=1

收藏