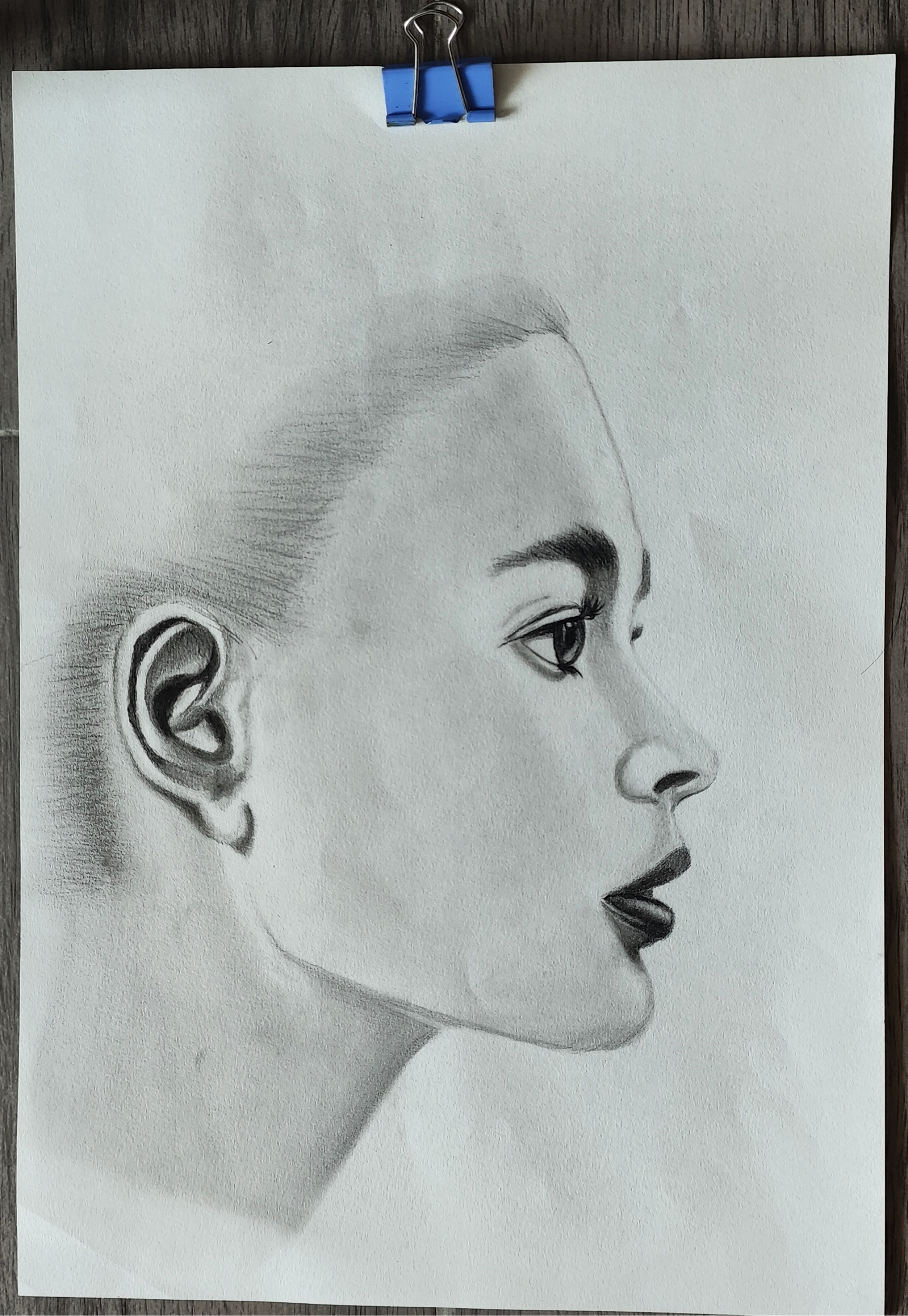

实验室的排气扇卷走最后一缕硫醇气味时,我的素描纸正被钴蓝色夹子固定在木架上,像极了分液漏斗里迟迟不分层的乳浊液。这位侧脸的芭蕾舞者从铅灰色调里浮现——她的眉弓骨该用EDTA螯合剂才能溶解得如此干净,眼尾那颗泪痣却倔强地留在离心管外壁,活像上次合成卟啉化合物时残留的副产物。

三十多年前画素描就像在试管里煮珍珠奶茶:理论课喝彩声震耳欲聋,实操课却总在拉花环节炸出咖啡渣。彼时美术老师赠我的速写本,如今成了实验室的擦镜纸,边角还残留着硫氰酸铵试纸的淡红唇印。退休倒计时牌翻到"365天"那夜,我忽然听见铅笔在耳畔低语:"要不要给职业生涯画个休止符?"

美术教室的静物台早已改造成原子吸收仪基座,我却固执地把画板架在通风橱边缘。当目光游走过模特的颧骨曲线,那些被X射线衍射仪钝化的观察力突然苏醒——少女耳廓的螺旋结构堪比DNA双链,鼻尖投影的明暗交界竟与薄层色谱展开剂的前沿线神似。只是当年画苹果留下的阴影诅咒仍在作祟,此刻模特左耳垂的阴影总比右耳多吞噬3.7%的铅灰。

隔壁王教授嘲笑说我画的虹膜像滴定终点颜色突跃:"把虹膜画成有机反应进程图啦。"这话让我想起三十多年前那个暴雨夜,为弄清莫尔条纹原理在画室待到凌晨三点的事迹。如今每抹阴影都要掐表计算干燥时间,炭粉与松烟墨的比例堪比配制缓冲溶液,连擦笔都改用离心管改装的简易工具。

画架旁散落的《Analytical Chemistry》扉页上,我偷偷画了枚克莱因蓝箭头指向模特的锁骨窝——这或许能解释为何她的颈部线条总让我想起毛细管电泳仪。当第47次修改下颌与颈部的黄金分割点时,窗外桃花正以斐波那契数列的姿态坠落,提醒我这已是第三次试图攻克侧脸透视难关。

最终定稿的肖像挂着可疑的钴蓝色泪痕,恰似上周失败的钴配合物合成实验。但那些在石墨碎屑里重生的观察力,那些借由炭笔复活的手部震颤记忆,远比论文致谢栏更令人心潮澎湃。此刻我摩挲着画纸毛边,突然听懂达芬奇手稿里那句"艺术是自然的女儿"——原来退休不是终点站,而是给平行时空的文艺青年发退休金的奇妙节点。

蓝色夹子微微翘起,像只振翅欲飞的千纸鹤。在这场与时间进行的酸碱滴定里,我既没能调出完美的灰度值,也没能阻止碳粉在指纹间开疆拓土。但当模特眼眸里浮起当年美术作业本上的阳光,幻想着松节油味道混着实验室特有气息在鼻腔狂欢,某个瞬间我确信:至少这次,我抓住了正在结晶的艺术人生。

2025书画学习笔记:

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自郑永军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-437607-1480906.html?mobile=1

收藏