冯其庸著、冯幽若辑录《冯其庸红学诗词草》提要【中华书局2025】

黄安年推荐 黄安年的博客2025年10月25日发布, 第37957篇

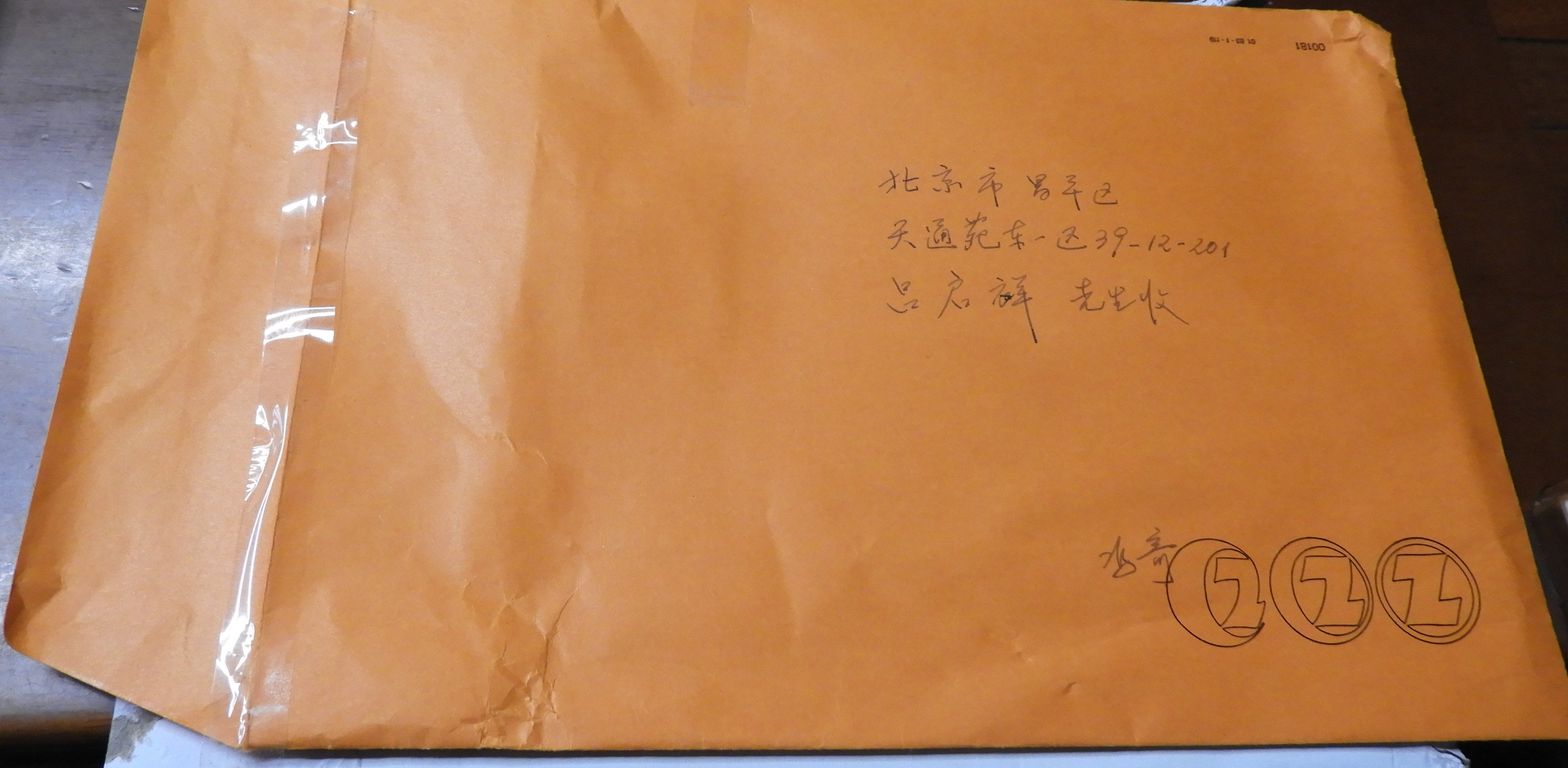

感谢冯幽若女史2025年10月25日通过顺丰快递送达的冯其庸著、冯幽若辑录《冯其庸红学诗词草》(中华书局2025年4月版),并同意在我的博客上推荐以便资源共享, 感谢幽若女史专门发来张庆善序及她本人撰写的后记。

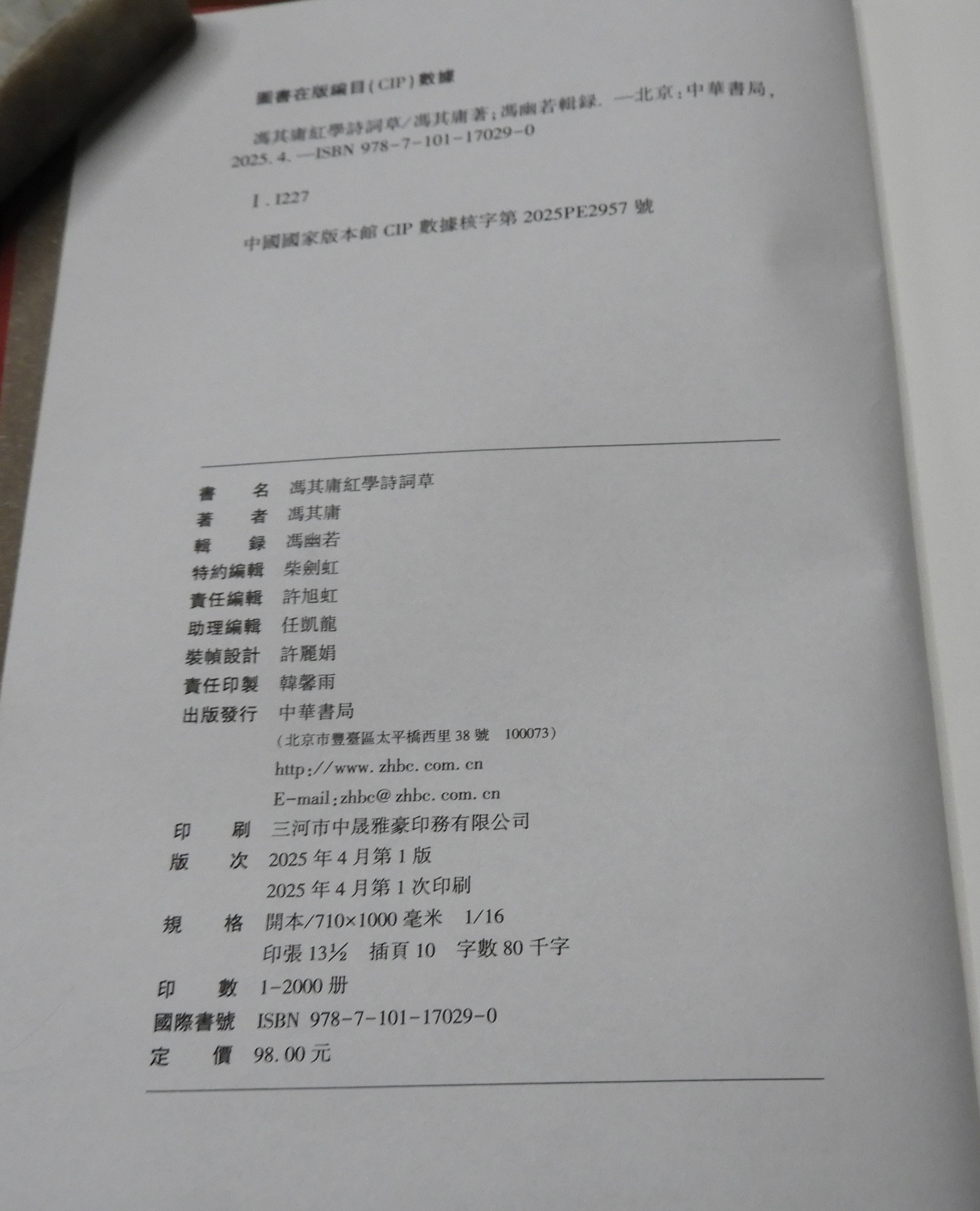

书名 冯其庸红学诗词草

著者 冯其庸

辑录 冯幽若

出版社 中华书局

特约编辑 柴剑虹

责任编辑 许旭虹

助理编辑 任凯龙

装帧设计 许丽娟

责任印制 韩馨雨

印制 三河市中展雅豪印务有限公司

版次 2025年4月第一版

2025年4月第一次印刷

规格 开本 710X1000毫米 1/16

印张 13 1/2 插页 10

字数 80千字

印数 1-2000册

页码 195

定价 98元

ISBN 978-7-101-17029-0

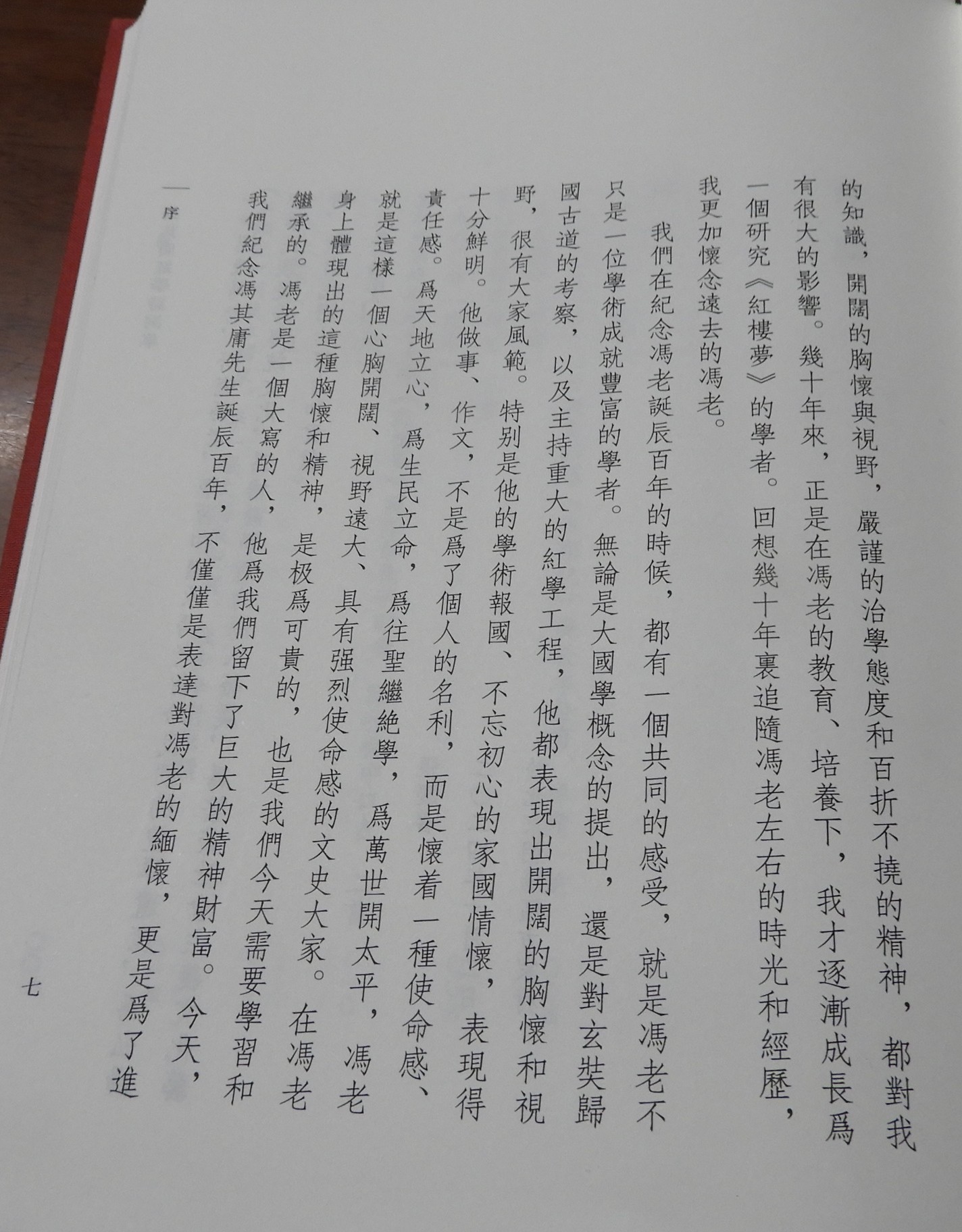

《冯其庸红学诗词草》序

在冯其庸先生诞辰百年之际,冯幽若女士辑录的《冯其庸红学诗词草》将由中华书局出版,这是对冯老最好的纪念。

翻阅冯老这些“咏红诗”,不谨感慨万千。人们都知道冯其庸先生是蜚声中外的大红学家,或许是因为他在红学方面的成就太突出了,以致掩盖了他在许多方面的造诣。殊不知,冯其庸先生更是一位知识渊博、兴趣广泛的学者,是一位才思繁捷的诗人,是一位堪称一流的书画家。他除多部红学著作外,还出版有戏曲论文集、古典文学论文集、散文序跋集等等。33卷《瓜饭楼丛稿》,1700万字的著述,展现了冯老非同寻常的成就,说他著述等身,学富五车,并不是夸大之词。今天像冯老这样知识渊博、胸怀若谷、视野远大、多才多艺的学者真是太少了。

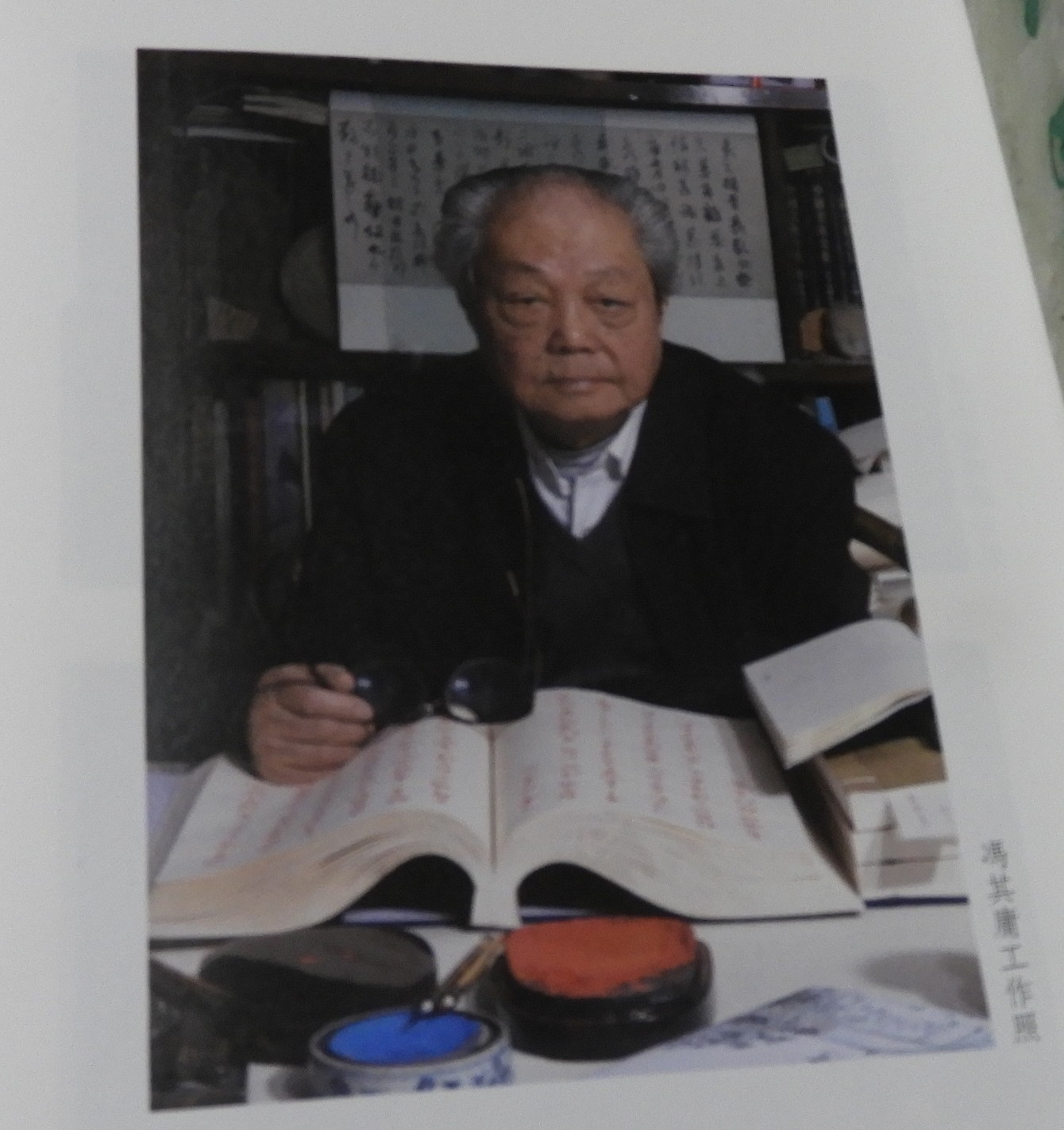

冯其庸先生是一位真正的诗人,他的“咏红诗”正是他喜爱《红楼梦》、研究《红楼梦》心路历程的生动展现,是新时期红学发展历程的重要记录。从1968年6月12日凌晨他抄毕《石头记》庚辰本而写下:“红楼抄罢雨丝丝,正是春归花落时。千古文章多血泪,伤心最此断肠诗。”到1985年喜闻《石头记》俄藏本回归祖国而敬步李一氓先生诗韵:“世事从来假复真,大千俱是梦中人。”从1986年哈尔滨国际《红楼梦》学术研讨会上的感赋:“大哉红楼梦,浩荡若巨川。众贤欣毕集,再论一千年。”到1992年题曹雪芹墓石而发出的:“草草殓君塚一丘,青山无地掩曹侯。谁将八尺干净土,来葬千秋万古愁。”等等,读这些诗,我们感受最深的就是两个字“深情”,有冯老对友人的深情,对亲人的深情,对《红楼梦》和曹雪芹的深情。2004年五月,已是八十高龄的冯老校评《红楼梦》罢,不仅心潮澎湃,他写下了这样的绝句:“老去校红只是痴,芹溪心事几人知。惟将一把伤心泪,洒向苍苍问砚脂。”今天我们每每读起这些诗句,无不感受到冯老的心结情结,无不感受到冯老对曹雪芹和《红楼梦》的一往情深,正是一卷红楼万古情。

除“咏红诗”外,冯老还写过许多旧体诗,读他的诗会使人深深感受到他具有深厚的国学功底和非凡的才华。尤其是他的纪行诗,写得气势磅薄。例如1990年11月到武威北面的腾格里大沙漠中调查新发现的汉代古城时,他赋诗云:“大漠孤城雁字横,红河东去杳无声。汉家烽火两千载。我到沙场有余温。”随后当他在风雪中登上嘉峪关城楼时,又赋诗一首:“天下雄关大漠东,西行万里尽沙龙。祁连山色连天白,居塞烽墩接地红。满目山河增感慨,一身风雪识穷通。登楼老去无穷意,一笑扬鞭夕照中。”冯其庸先生的诗读来真是令人痛快淋漓,心胸为之一畅。

冯其庸先生不仅诗写得好,而且能书善画。他画的青藤、泼墨花卉,更是兼有吴昌硕、齐白石的风格。而他更爱画葫芦、葡萄,那真是一绝。刘海粟老人就曾称赞冯其庸先生的画“全是青藤笔意,此诗人之画,学问人之画,气质不同,出手就不凡,故不与人同也。”冯其庸先生的书法、绘画被称为文人书画的代表,尤其他的画运古入新,自出新意,而且往往是诗、书、画融汇一体,堪称文人画的上品。他的书画已多次在国内外展出,并被许多博物馆珍藏。

说到冯其庸先生的书画成就,不能不提他与百岁老人刘海粟大师携手绘丹青的一段佳话。1993年11月,冯其庸先生率团赴香港举办红楼梦文化艺术展,11月4日傍晚,在刘海粟老人的家中,两位分别是学术界和绘画界的巨臂相聚在一起。在一番热烈的交谈之后,兴致很高的海粟大师拿出一幅尚未完成的水墨画,这是一幅牡丹,大师随即用墨沾水,将牡丹画得淡雅大方,高贵挺拔,接着又挥毫题诗一首:“清露阑于晚未收,洛阳名品擅风流。姚黄魏紫浑闲见,谁识刘家穿鼻牛。”冯其庸先生应大师之邀,亦在画上题诗一首:“富贵风流绝世姿,沉香亭畔倚栏时。春宵一刻千金价,睡起未闲抹胭脂。”大师对冯其庸先生的诗连声称赞。随后冯其庸先生乘兴画了一幅墨松,只见他挥动特大的羊毫,转眼间,一棵苍劲浑道的松树展现在人们眼前,他又用元好问“秋风不用吹华发.沧海横流要此身”为题句,并将此画作为祝贺海粟大师百岁大寿之礼。海粟大师看了冯其庸先生的画和题句非常激动,提出与冯其庸先生共同画一幅墨葡萄。首先由冯其庸先生画一株大葡萄藤,海老接笔在葡萄藤上加枝添果,整幅画浑然一体,丝毫看不出是两人的合作,真是巧夺天工。画完后,海粟老人又在画上题:“泼墨葡萄笔法奇,秋风棚架有生机”,并郑重地盖上了“刘海粟印”“曾经苍海’“冯其庸印”“十上黄山绝顶人”四方印章。这样一幅绝世珍品终于完成了。而红学大师与国画大师的合画“墨葡萄”在香港一时传为美谈。

记得有一年在中国美术馆举办冯老的书法、绘画和摄影展览,那次启功先生去了,徐邦达先生去了,大家无不赞叹冯老的才华和成就。当人们看到八尺大幅山水画时,无不惊叹。人们都知道冯老擅长画葫芦、泼墨葡萄、花篮等等,很少见到冯先生画山水,别说这么大尺幅的山水画了。记得他曾对我说过,展览之前,他曾把展品的照片给启功先生看,启老看后,极为赞赏。但启老发现冯老的画展多是花篮、葫芦和泼墨葡萄等作品,山水画比较少,尤其没有大幅山水画。启老说,在中国美术馆搞这么大的展览,没有大幅山水画是很难镇的住的。他深知冯老的艺术才华,知道冯老多次去新疆考察,对那里的山水有着非同寻常的感受和热爱,还拍了那么多的照片,所以他相信冯老能画好大幅山水画。冯老觉得启老的意见非常重要,据说他整整用了四个月的时间画大幅山水画,当他把山水画拿出来的时候,人们无不为他山水画气魄宏大、意境高远和色彩的大胆而惊叹。李希凡先生就对我说过,冯老的身上有一种精神,有一股劲,做什么事情,都能做出成就来。这靠的就是勤奋加天分,靠的是一种像玄奘取经那样百折不挠的精神。而像他这样能诗、能书、能画、能摄影、更能搞研究,而且研究领域开阔,涉及许多方面,并都能做出突出成就,今天能有几人?正如国学大家钱仲联先生在《题冯其庸教授书画摄影展》一诗云:“红学专门众所宗,画书摄影更能工。何人一手超三绝,四海堂堂独此公。”

冯老去世以后,我应媒体的要求,写了几篇悼念冯老的文章,我在谈到冯老的贡献的时候,提出冯老是新时期红学第一人。对这个提法,或许有人会质疑,这样的提法合适吗?毕竟新时期红学与冯老比肩的大家还有几位,但我反复斟酌,还是坚持这个提法,冯老确实是新时期红学第一人,他在新时期红学的发展中作出的贡献最大,谁也没有他的贡献大。

冯其庸先生是我极为崇敬的师长,是我多年的老领导,也是我走进红学领域的领路人。四十多年来,我有幸追随冯老左右,受益匪浅。他渊博的知识,宽阔的胸怀,远大的视野,严谨的治学和百折不挠的精神,都对我有着很大的影响,可以说我是冯老一手提携培养起来的。几十年来,正是在冯老的教育、培养下,才使我逐渐成长为一个研究《红楼梦》的学者。回想几十年里追随冯老左右的时光和经历,更加怀念远去的冯老。

我们在纪念冯老诞辰百年的时候,大家都有一个共同的感受,这就是冯老不是一个一般的学术成就丰富的学者,无论是大国学概念的提出,还是对玄奘归国古道的考察,以及主持重大的红学工程等等,他都表现出开阔的胸怀、远大的视野,他都展现出非同一般的大家风范。特别是他的学术报国、不忘初心的家国情怀,表现的十分强烈突出。他做事、作文,不是为了个人的名利,而是为了一个梦想、为了一种情怀。他总是怀着一种使命感、责任感在做事,所以他的眼界看得比许多人都远。为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平,冯老就是这样一个心胸开阔,视野远大、具有强烈使命感的文史大家。在冯老身上体现出的这种胸怀和精神,是极为可贵的,也是今天最缺少的,更是我们今天需要学习和继承的。冯老是一个大写的人,他以其丰富的学术成就,学术报国、不忘初心的情怀,坚忍不拔、百折不挠的奋斗精神,胸怀若谷的大师风范,为我们留下巨大的精神财富。今天我们纪念冯其庸先生诞辰百年,不仅仅是抒发对冯老的感情和缅怀,更是为了进一步认识冯老,研究冯老,学习和继承冯老留给我们的丰厚遗产,为弘扬中华民族优秀传统文化,为推动学术的深入发展,为繁荣社会主义文化艺术,做出我们的努力和贡献。

是为序!

张庆善

2024年10月2日

于北京朝阳区方家村

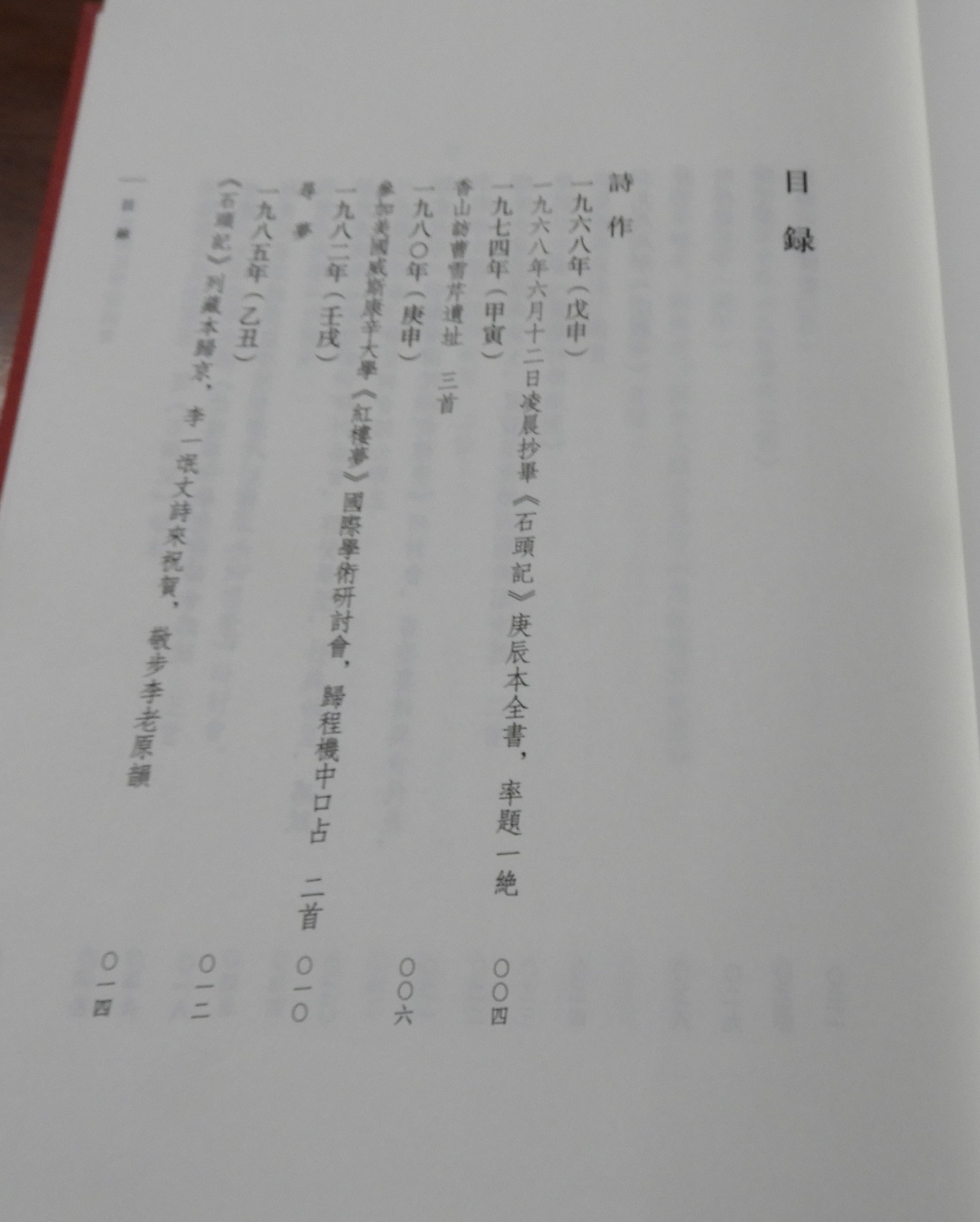

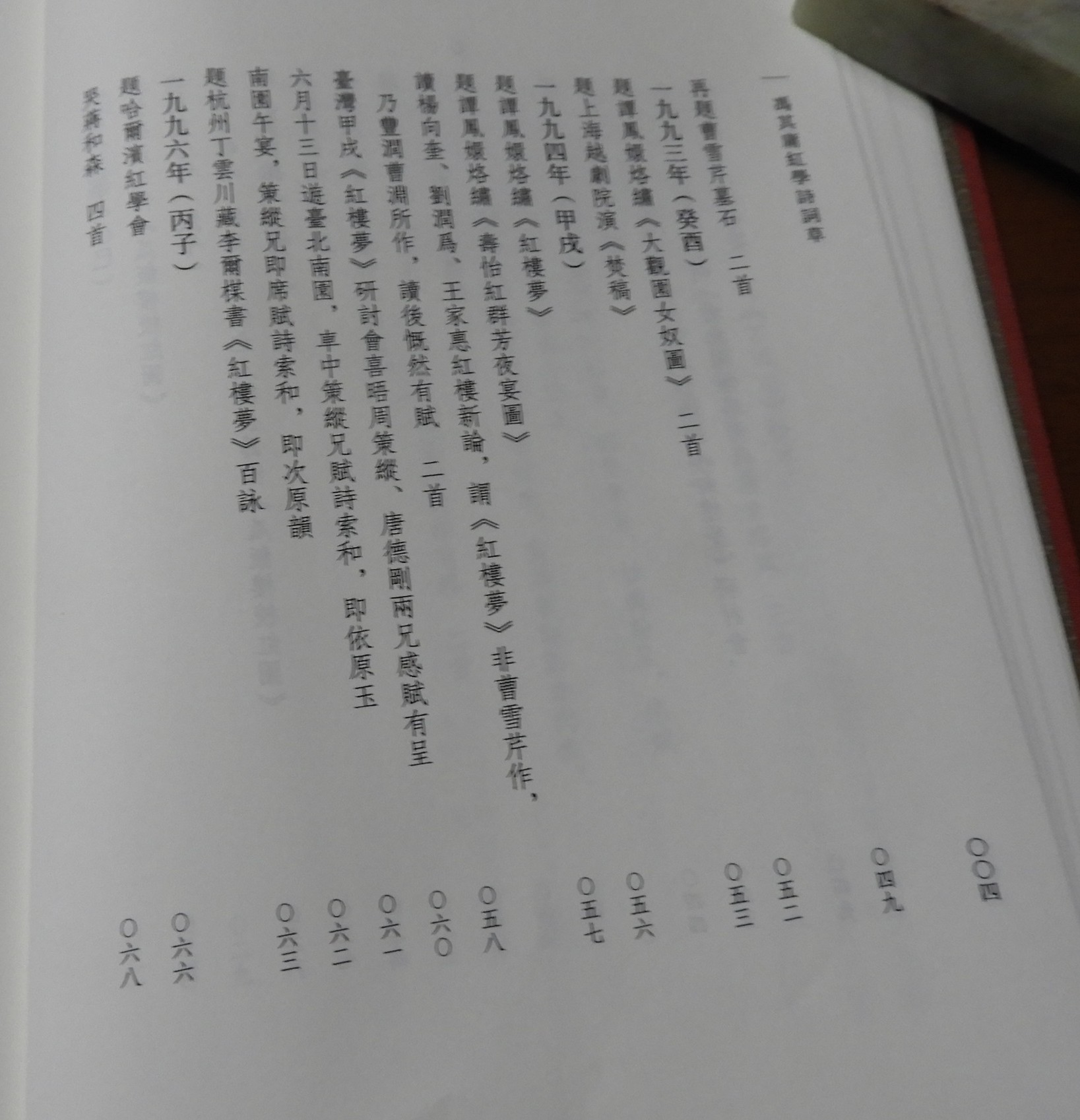

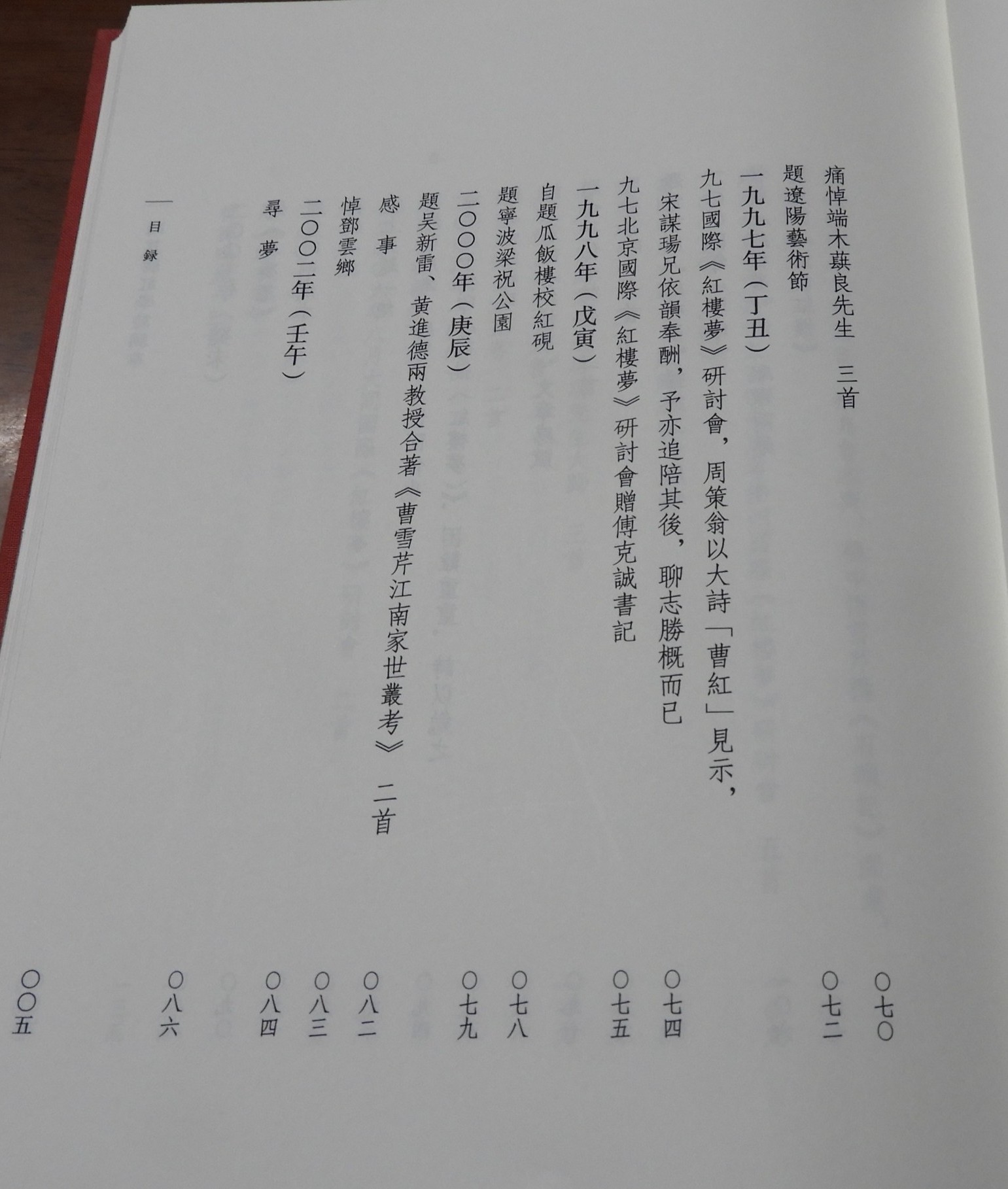

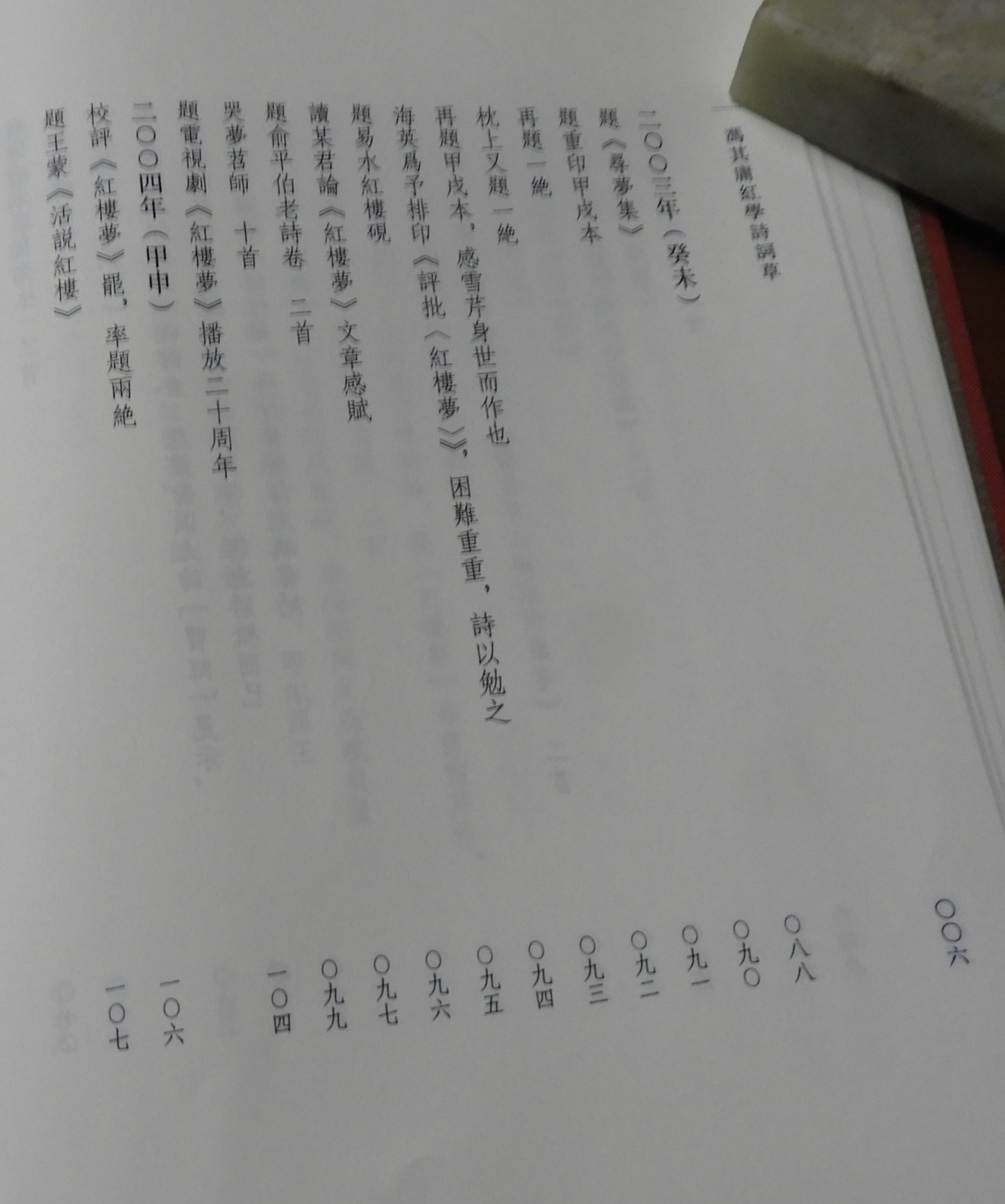

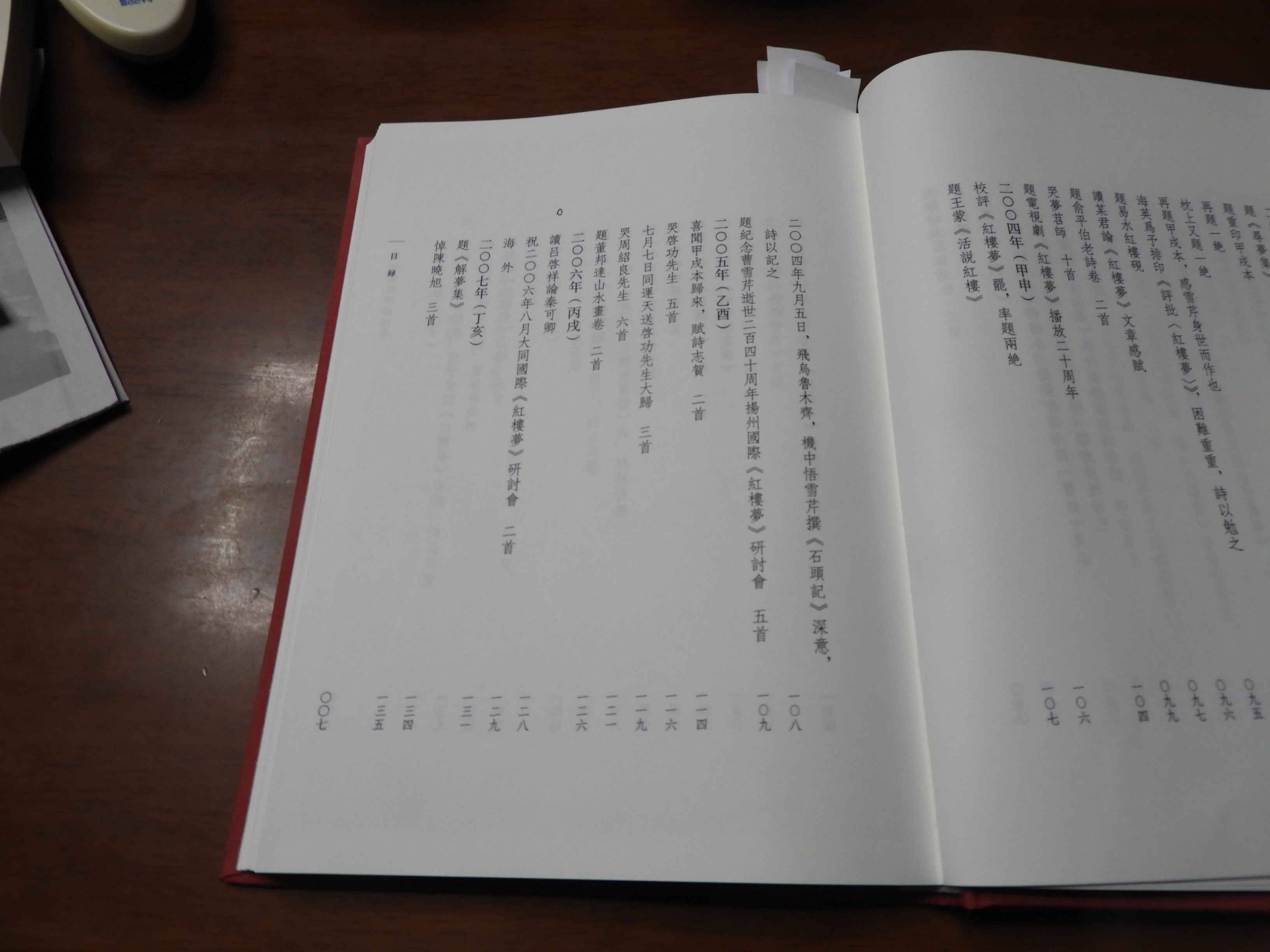

目录

詩 作

一九六八年(戊申)

一九六八年六月十二日凌晨抄畢《石頭記》庚辰本全書,率題一絶

一九七四年(甲寅)香山訪曹雪芹遺址 三首

一九八○年(庚申)參加美國威斯康辛大學《紅樓夢》國際學術研討會,歸程機中口占 二首

一九八二年(壬戌)尋 夢

一九八五年(乙丑)《石頭記》列藏本歸京,李一氓丈詩來祝賀,敬步李老原韻 附李一氓丈原玉 題《石頭記》鈔本

貴陽一九八五年全國《紅樓夢》學術討論會感賦 三首

題貴州省京劇團盧小玉主演《紅樓二尤》 二首

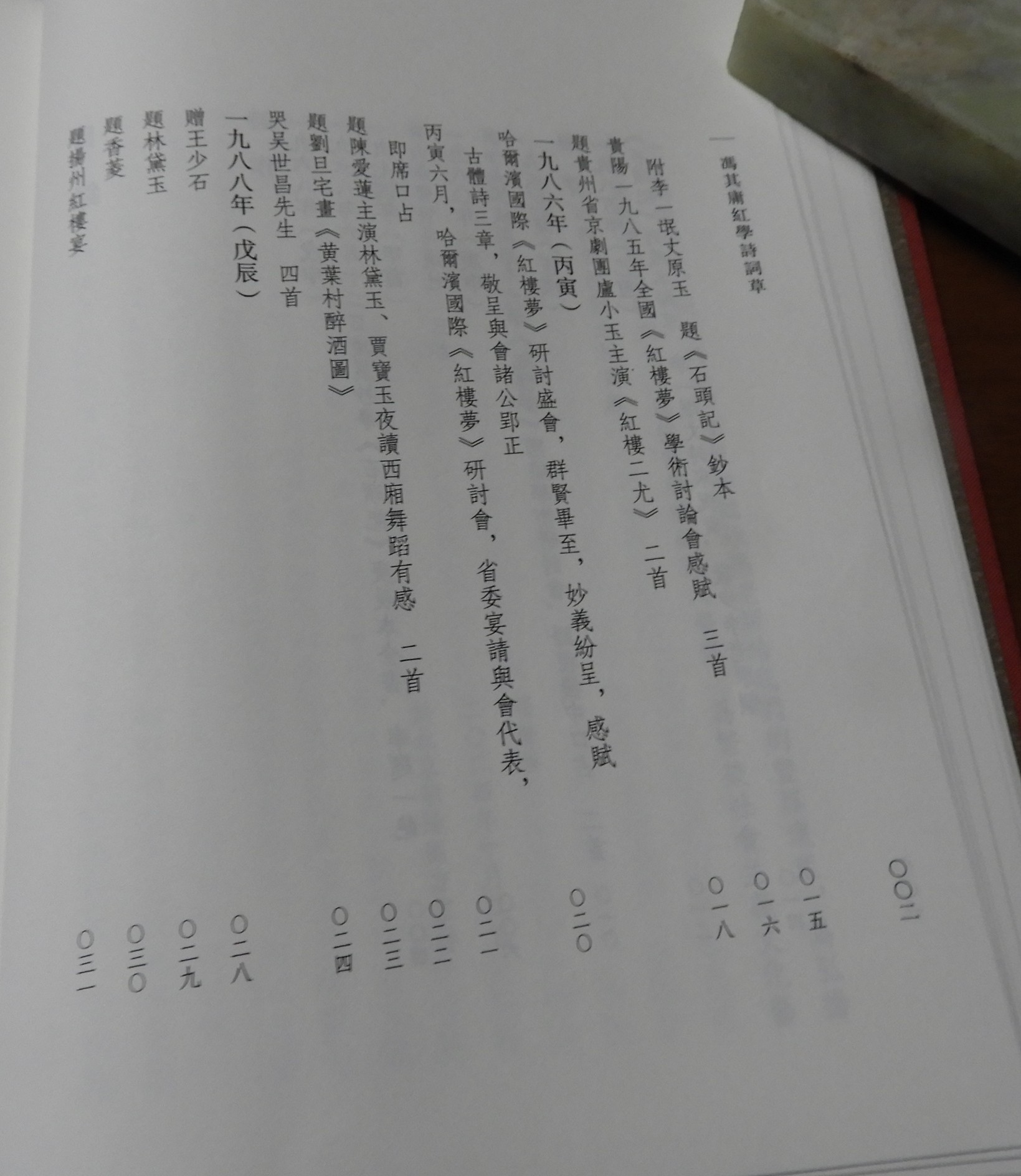

一九八六年(丙寅)哈爾濱國際《紅樓夢》研討盛會,群賢畢至,妙義紛呈,感賦古體詩三章,敬呈與會諸公郢正

丙寅六月,哈爾濱國際《紅樓夢》研討會,省委宴請與會代表,即席口占

題陳愛蓮主演林黛玉、賈寶玉夜讀西廂舞蹈有感 二首

題劉旦宅畫《黄葉村醉酒圖》

哭吴世昌先生 四首

一九八八年(戊辰)贈王少石

題林黛玉

題香菱

題揚州紅樓宴

一九八九年(己巳)奉乞劉海老作《瓜飯樓校紅圖》

一九九○年(庚午)奉謝朱屺老、劉海老、侯北人諸公爲作《瓜飯樓校紅圖》

校八家評批《紅樓夢》自題

爲楊憲益老送杜康

一九九一年(辛未)贈美洲余英時兄

題許家立製大觀園模型 二首

題吕啓祥《紅樓夢會心録》

一九九二年(壬申)題朱淡文《紅樓夢研究》

題曹雪芹墓石 四首

一九九二年十月,予在維揚舉行國際《紅樓夢》研討會,與同人登金焦二山,過北固樓感而成章

謝西園主人紅樓宴

再題曹雪芹墓石 二首

一九九三年(癸酉)題譚鳳嬛烙繡《大觀園女奴圖》 二首

題上海越劇院演《焚稿》

一九九四年(甲戌)題譚鳳嬛烙繡《紅樓夢》

題譚鳳嬛烙繡《壽怡紅群芳夜宴圖》

讀楊向奎、劉潤爲、王家惠紅樓新論,謂《紅樓夢》非曹雪芹作,乃豐潤曹淵所作,讀後慨然有賦 二首

(我国)臺灣甲戌《紅樓夢》研討會喜晤周策縱、唐德剛兩兄感賦有呈

六月十三日遊臺北南園,車中策縱兄賦詩索和,即依原玉

南園午宴,策縱兄即席賦詩索和,即次原韻

題杭州丁雲川藏李爾楳書《紅樓夢》百詠

一九九六年(丙子)題哈爾濱紅學會

哭蔣和森 四首

痛悼端木蕻良先生 三首

題遼陽藝術節

一九九七年(丁丑)

九七國際《紅樓夢》研討會,周策翁以大詩;曹紅見示,宋謀瑒兄依韻奉酬,予亦追陪其後,聊志勝概而已

九七北京國際《紅樓夢》研討會贈傅克誠書記

一九九八年(戊寅)自題瓜飯樓校紅硯

題寧波梁祝公園

二○○○年(庚辰)

題吴新雷、黄進德兩教授合著《曹雪芹江南家世叢考》 二首

感 事

悼鄧雲鄉

二○○二年(壬午)

尋 夢

二○○三年(癸未)

題《尋夢集》

題重印甲戌本

再題一絶

枕上又題一絶

再題甲戌本,感雪芹身世而作也

海英爲予排印《評批<紅樓夢>》,困難重重,詩以勉之

題易水紅樓硯 讀某君論《紅樓夢》文章感賦

題俞平伯老詩卷 二首

哭夢苕師 十首

題電視劇《紅樓夢》播放二十周年

二○○四年(甲申)

校評《紅樓夢》罷,率題兩絶

題王蒙《活説紅樓》

二○○四年九月五日,飛烏魯木齊,機中悟雪芹撰《石頭記》深意,詩以記之

題紀念曹雪芹逝世二百四十周年揚州國際《紅樓夢》研討會 五首

二○○五年(乙酉)喜聞甲戌本歸來,賦詩志賀 二首

哭啓功先生 五首

七月七日同運天送啓功先生大歸 三首

哭周紹良先生 六首

題董邦達山水畫卷 二首

二○○六年(丙戌)

讀吕啓祥論秦可卿

祝二○○六年八月大同國際《紅樓夢》研討會 二首

海 外

二○○七年(丁亥)

題《解夢集》

悼陳曉旭 三首

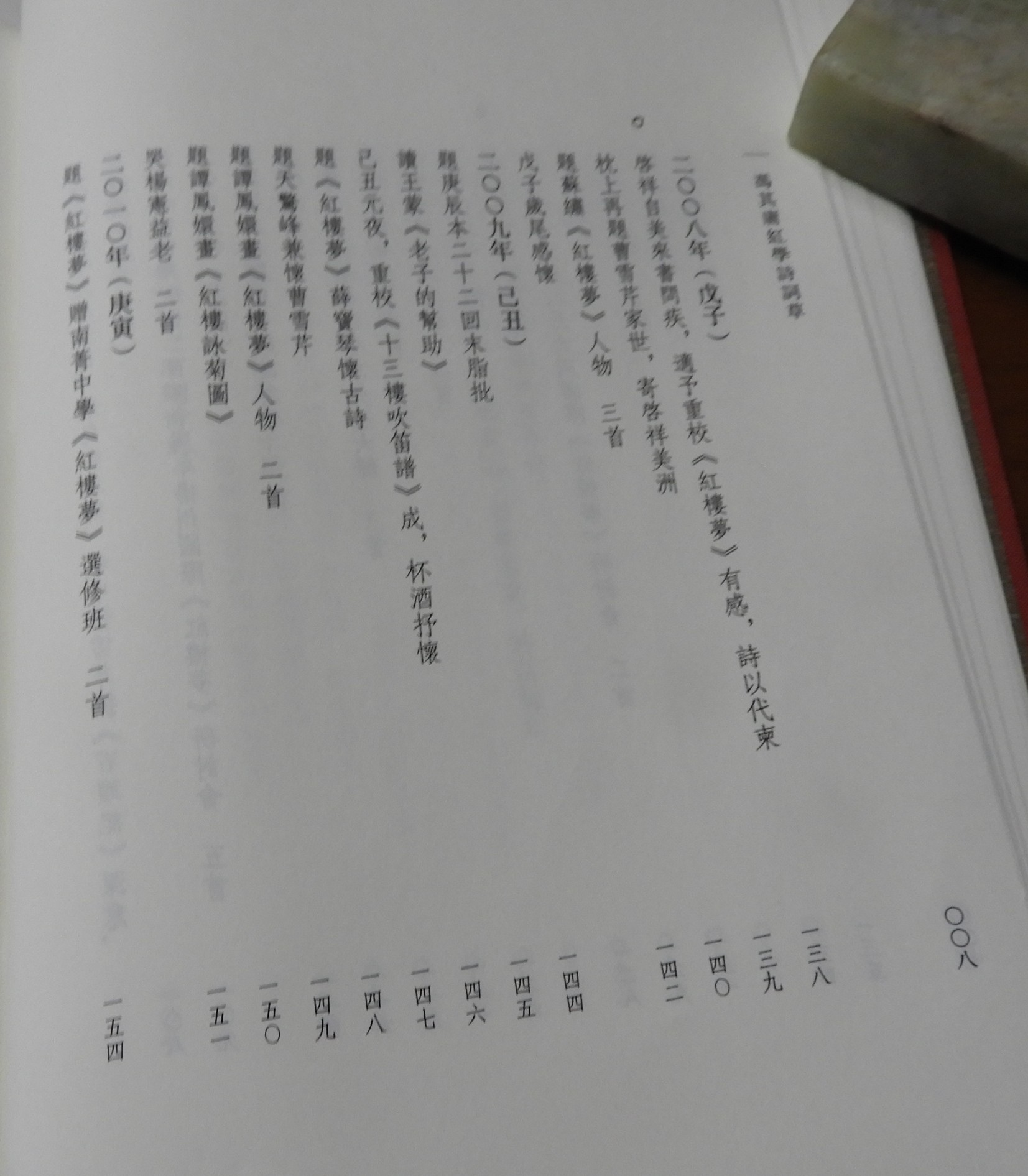

二○○八年(戊子)

啓祥自美來書問疾,適予重校《紅樓夢》有感,詩以代柬

枕上再題曹雪芹家世,寄啓祥美洲

題蘇繡《紅樓夢》人物 三首

戊子歲尾感懷

二○○九年(己丑)

題庚辰本二十二回末脂批

讀王蒙《老子的幫助》

己丑元夜,重校《十三樓吹笛譜》成,杯酒抒懷 題

《紅樓夢》薛寶琴懷古詩

題天驚峰兼懷曹雪芹

題譚鳳嬛畫《紅樓夢》人物 二首

題譚鳳嬛畫《紅樓詠菊圖》

哭楊憲益老 二首

二○一○年(庚寅)

題《紅樓夢》贈南菁中學《紅樓夢》選修班 二首

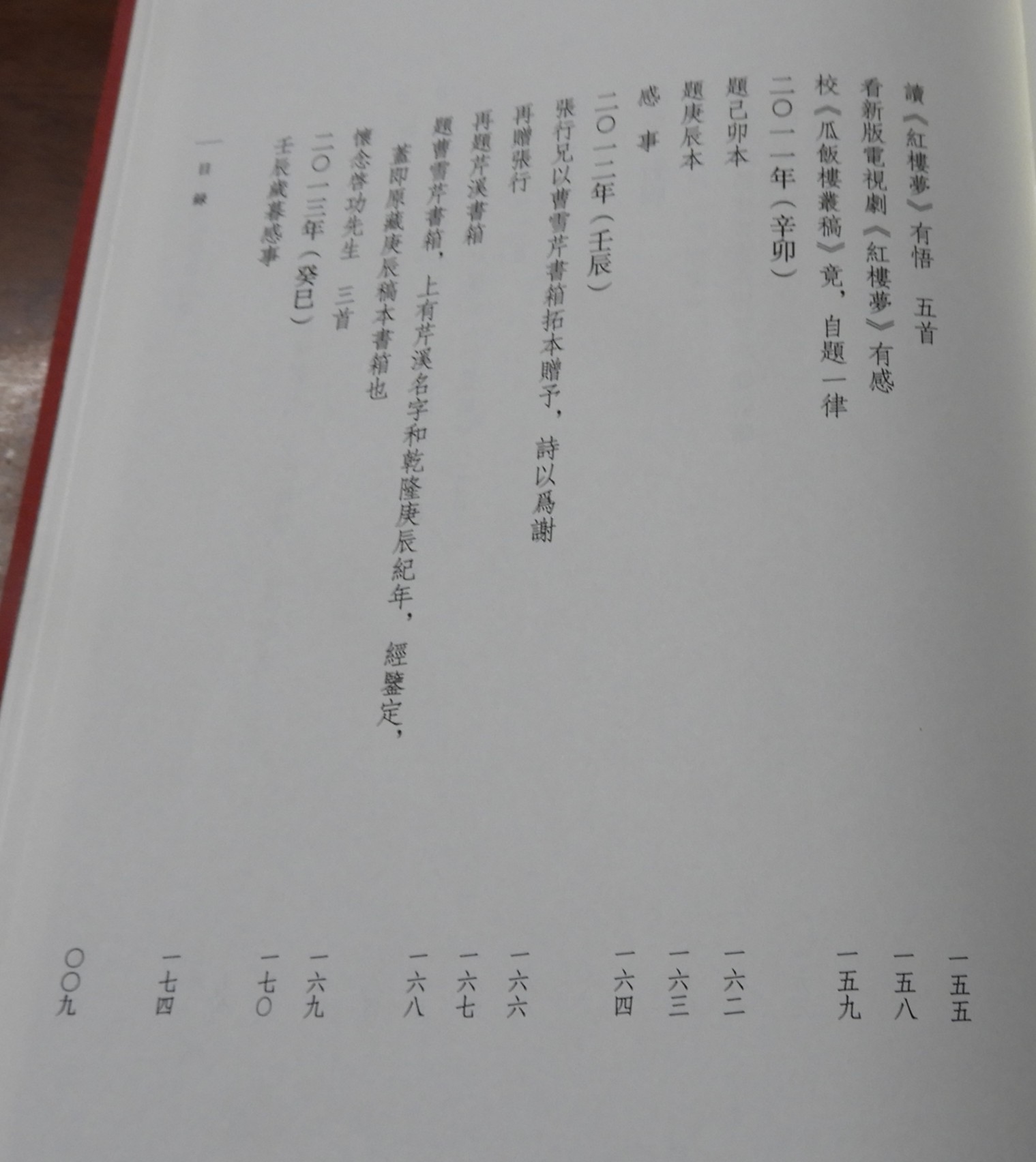

讀《紅樓夢》有悟 五首

看新版電視劇《紅樓夢》有感

校《瓜飯樓叢稿》竟,自題一律

二○一一年(辛卯)

題己卯本

題庚辰本

感 事

二○一二年(壬辰)

張行兄以曹雪芹書箱拓本贈予,詩以爲謝

再贈張行

再題芹溪書箱

題曹雪芹書箱,上有芹溪名字和乾隆庚辰紀年,經鑒定,蓋即原藏庚辰稿本書箱也 懷

念啓功先生 三首

二○一三年(癸巳)

壬辰歲暮感事

贈李希凡兄

得希凡來電,知他血糖劇高,今已稍穩,詩以慰之

雜詩 四首

贈吕啓祥 啓祥來看園中紅白梅,安年同來,即題一詩

題譚鳳嬛畫《紅樓夢人物畫集》 二首

哭邱華東 二首

題曹雪芹專刊

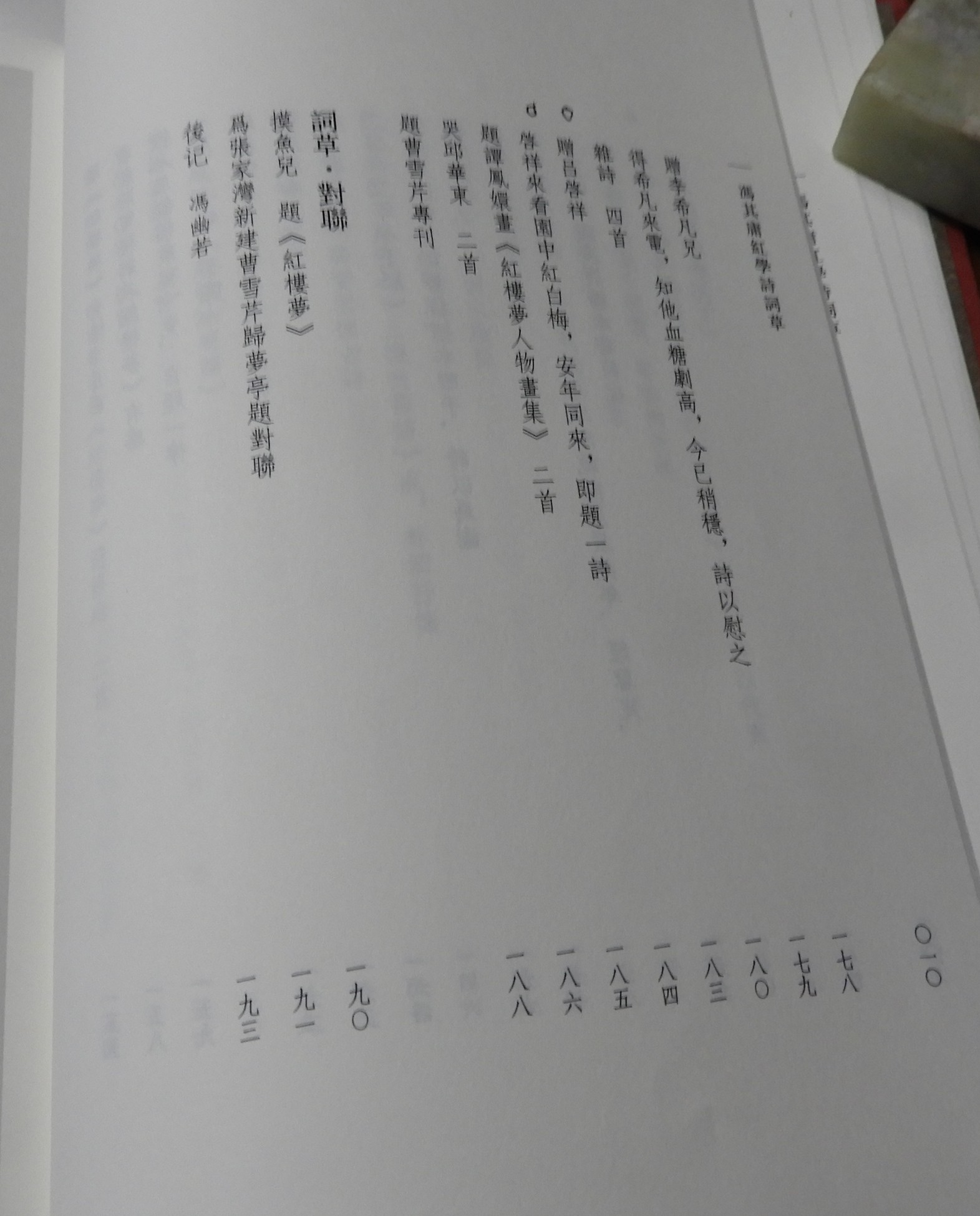

詞草對聯

摸魚兒 題《紅樓夢》

爲張家灣新建曹雪芹歸夢亭題對聯

後记

后 记

今年是我父亲冯其庸先生的百年诞辰。年初在翻阅他的《瓜饭楼西域诗词钞》时,忽发奇想,父亲平生学术研究两大方向——红学和国学:在国学方面,为了研究玄奘冯先生曾十进新疆,以诗纪事,留下近百首诗词,记录了他在西域调研跌宕起伏的经历,后经柴剑虹先生辑录成册,2016年由中华书局出版了《瓜饭楼西域诗词钞》;而冯先生有关红学的诗词同样逾百篇,记载了他四十余年研红的心路历程,却从未单独集结成册出版,如果在他百年之际,能为他辑录出版一册红学诗集,与《瓜饭楼西域诗词钞》一起合成姐妹篇,岂不是珠联璧合、鸾凤和鸣了吗?并且以这种方式来纪念他的百年诞辰,也是作为子女我们能为父亲做的最有意义的事了。

心动不如行动,有了这想法后,我首先联系了柴剑虹先生,将最初的想法告诉了柴先生,征求他的意见,得到了柴先生的首肯和支持。在柴先生的推动、帮助和联络下,此书的编辑出版继而又得到中央文史研究馆耿识博司长的倾囊相助,最终在中华书局许旭虹主任的决策下,这本诗词草终于得以面世。在此我衷心感谢柴剑虹先生、耿识博司长以及许旭虹主任对作为晚辈的我不遗余力地提携、支持和帮助,没有他们的努力此书难成!

这本《冯其庸红学诗词草》以“《红楼》抄罢雨丝丝,正是春归花落时。千古文章多血泪,伤心最此断肠辞”开篇,辑录了冯其庸先生从一九六八年到二零一五年间撰写的与红学有关的诗词联语逾百首。这些诗词或感事或怀人,记录他四十余年研究《红楼梦》和曹雪芹的心路历程,承载了满满的昔日情怀。五十六年前当冯先生在那个特殊年代抄写完《庚辰本石头记》,写下上面这首泪干肠断、透骨酸心的绝句后,便随着时代潮流开启了江西干校的生活,彼时的他无论如何也未曾料知日后会与“红”结缘,在红学研究上一发不可收拾。

随着一九七八年中国经济改革开放政策的实施,中国文化走出十年浩劫,也得到了前所未有的蓬勃发展。正是在这种经济开放、文化繁荣的大环境下,红学研究得到了长足的发展,而冯先生作为这一时期红学研究的新人,在老一辈红学家的提携下一路走来,在积年累月为红学研究做了大量基础工作后,自身在此领域也建树颇丰。他用诗词的表现形式记载了这一时期红学研究的重大事件和重要发现,抒发了他对曹雪芹以及《红楼梦》深研后的领悟和感怀,诸如“红楼一梦事非真。要待高人识旧因。百世奇冤千滴泪,等闲只怕化烟尘”;又如“廿年校读《红楼梦》,解得才人肠断词。倾国文章多血泪,华堂灯彩是衰时”等。他的一些诗词今天读来,仍耐人寻味。如果喜欢《红楼梦》和涉猎红学研究的读者能够通过这本诗集了解些许红学过往亦或冯先生的情怀,此书则不失所望。在此对所有关注此书的读者朋友表示衷心感谢!

今年入夏以来北京烈日炎炎,再次由衷感谢在酷暑下为此书做了大量文字编辑校对工作的柴剑虹先生,感谢中央文史馆耿识博司长的鼎力资助,感谢中华书局许旭虹主任独具慧眼,承接此书出版发行工作。

冯幽若

2024年 8月22日于维城

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自黄安年科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-415-1507392.html?mobile=1

收藏