俞晓红:《红楼梦》生死叙事及其时间性

黄安年推荐 黄安年的博客2025年10月20日发布 第37908篇

这里受权发布安徽师大俞晓红教授首发在《红楼梦学刊》2005年第5期第1-19页上的文章“《红楼梦》生死叙事及其时间性”,感谢俞晓红惠寄改定的电子版。10月16日下午以这一题目在北大理教308直播互动教室线下讲座+在线直播方式主讲。

1

2

3

4

5

*******************************

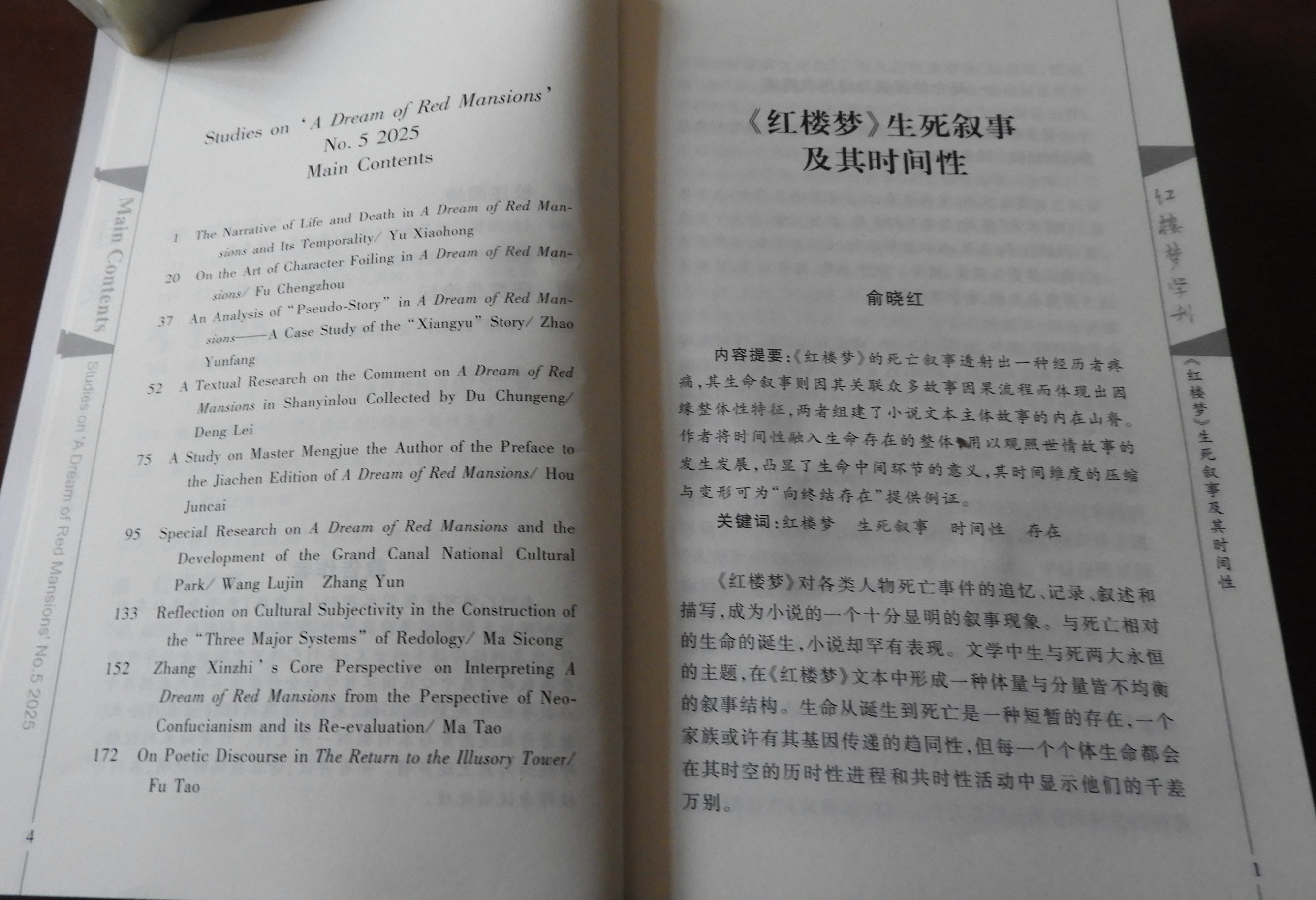

《红楼梦》生死叙事及其时间性

俞晓红

内容提要:《红楼梦》的死亡叙事透射出一种经历者疼痛,其生命叙事则因其关联众多故事因果流程而体现出因缘整体性特征,两者组建了小说文本主体故事的内在山脊。作者将时间性融入生命存在的整体,用以观照世情故事的发生发展,凸显了生命中间环节的意义,其时间维度的压缩与变形可为“向终结存在”提供例证。

关键词:红楼梦;生死叙事;时间性;存在

《红楼梦》对各类人物死亡事件的追忆、记录、叙述和描写,成为小说的一个十分显明的叙事现象。与死亡相对的生命的诞生,小说却罕有表现。文学中生与死两大永恒的主题,在《红楼梦》文本中形成一种体量与份量皆不均衡的叙事结构。生命从诞生到死亡是一种短暂的存在,一个家族或许有其基因传递的趋同性,但每一个个体生命都会在其时空的历时性进程和共时性活动中显示他们的千差万别。

谈及《红楼梦》中的死亡事件,读者往往会联想到鲁迅曾经说过的一段名言:

颓运方至,变故渐多;宝玉在繁华丰厚中,且亦屡与“无常”觌面,先有可卿自经,秦钟夭逝;自又中父妾厌胜之术,几死;继以金钏投井,尤二姐吞金;而所爱之侍儿晴雯又被遣,随殁。悲凉之雾,遍被华林,然呼吸而领会之者,独宝玉而已。1

由是秦可卿、秦钟、金钏、尤二姐、晴雯五人之死,深刻地印在众多读者的记忆里。的确,这五人之死,在小说中均是浓墨重彩的存在。秦氏姐弟故事从第七回秦钟入学开启至第十六回秦钟夭逝,占据了文本10个章回。金钏投井,是“宝玉挨打”的三大导火线之一,起于第三十回宝玉午后戏谑,终于第三十六回玉钏加薪晋级。小说又用横云断岭之法,间隔数回之后,又借第四十三回宝玉焚香祭钏、第四十四回黛玉借戏讽玉两事补叙余波,使金钏之死穿梭在9个章回的故事进程中。尤二姐故事从第六十三回“独艳理亲丧”始,至第六十九回吞金自逝止,亦横亘小说7个章回,搅动宁荣两府宅斗风云,穿插尤三姐单挑珍琏兄弟、择夫、刎剑诸端,重点描叙王熙凤大闹宁国府、借剑杀人等事,所谓腥风血雨亦不过如此。在8个章回之后的第七十七回,小说仍借凤姐之口叙及尤二姐周年,须要祭扫。晴雯之死更是抄检大观园10回故事的重要构成,其美貌与刚烈是抄检大观园的起因之一,其被逐与夭亡是抄检的一个结果。芙蓉花神的譬喻预警黛玉将要夭亡,一篇《芙蓉诔》直道晴雯冤屈堪与屈原贾谊比肩2。五人之死或凄迷,或缠绵,或刚直,或生冷,或悲怆,加之尤三姐自刎之惨烈,诸般故事所涉章回数竟达37个之多,撑起了前80回文本的潜隐山脊。设若没有这些章回的死亡叙事,整部小说的脊梁将会发生局部塌陷,主体故事可能会变得贫弱无力,不再血肉饱满。因而此六人之死,构成《红楼梦》死亡叙事的第一方阵。

诸多在小说叙事进程中死亡的人物,或有其独立而微的个人故事,如冯渊、贾瑞、瑞珠、林如海、金哥、守备子、秦业、贾敬、柳五儿、鲍二家的;或选作他人故事的背景点缀,如雨村妻、如海子、贾敏、缮国公夫人、北静王爱妾、赵国基、老太妃、菂官、尤老娘、袭人母、鸳鸯母等,构成小说死亡叙事的第二方阵。另有一些因情节需要而被提及、但在故事开始时已经死去的人物,如贾敷、贾代善、贾珠、宝钗父、王成、妙玉父母、妙玉的师傅、慧娘、湘云父母、宝琴父、可人、熙凤的一二陪嫁丫头、鸳鸯的姐姐等,构成死亡叙事的第三方阵。第三方阵人物的死亡,大多数都是借书中人对话追叙的方式道出,是过去时态的表达;第二方阵人物之死,则多半以作书人叙述的方式穿插于大小的生活场景之中;唯有第一方阵人物的死亡,是小说作者所要倾尽心力叙写的故事,其笔力正如俞平伯所言的“狮子搏兔一笔不苟”3。所以读者对前述六人之死的深刻印象,更可能是原著死亡叙事的凄怆惨烈引发了我们人性深处的哀恸与怜悯。

小说第五回判词及相关曲词预言了元春、黛玉、迎春、香菱等人之死。她们的死亡故事在80回后必会逐一发生。元妃省亲时“所点之戏剧伏四事,乃通部书之大过节、大关键”4,戏名和判词、曲词一样是一种死亡预见。因此撼动贾氏家族命运和贾宝玉人生命运的元春黛玉之死,在曹雪芹原著构思中,当会呈现出何等凄美悲壮的叙事形态。续作处理却不能满足我们对死亡叙事的审美期待:元春因发福而勾起旧病,痰气壅堵而死,毫无凄怆惨烈之感,元春判词、曲词及灯谜中潜隐的悲剧元素无复存在;黛玉之死当为全书的悲剧高峰,然其临死的怨恨颠覆了还泪悲剧的核心逻辑,续作笔法亦拙易浅陋,毫无悲怆的审美意趣,俞平伯谓之“不脱窠臼,一味肉麻而已”5。迎春和香菱第八十回已显露生命即将枯萎的征兆,不久后必都受虐致死,生存既不会迁延,命运更不会反转;个体结局的改卑为尊、转悲为喜,和“兰桂齐芳”一样,不过是后40回意淫的产物。

除了这四人之死可以归入第一方阵之外,后40回也有对其他人物死亡的多种叙写,如贾母、王熙凤、鸳鸯、司棋及潘又安等人的死亡描写,因人物在书中的显要地位,或其死因的特殊性和本体故事的经典价值,可以列在死亡叙事的第一方阵;又如夏金桂、赵姨娘之死,张三、王子腾、石呆子、周瑞干儿之死,可以分列在第二、三方阵。后两种暂且不论,前一方阵人物的死亡叙事,贾母可称寿终正寝;熙凤之死如元春、黛玉之死一样,第五回已有预言,但续作者囿于想象力的局促与文字功力的贫弱,虽勉强完成了死亡叙事,却失之平淡枯干,令读者徒生憾恨;司棋或有一死,而续作文字既平且拙,金钏、晴雯之死所引发的观者的心灵震荡亦不复再现;在前80回中活得那样灵慧沉稳、心智玲珑的鸳鸯,那样一个为维护个体尊严而智填婚娶陷阱的鸳鸯,未必会在贾母逝后选择殉主绝路。在刻画人性的深度上、书写观者的哀恸上、死亡形态的表现力上,续作无法比肩原著。

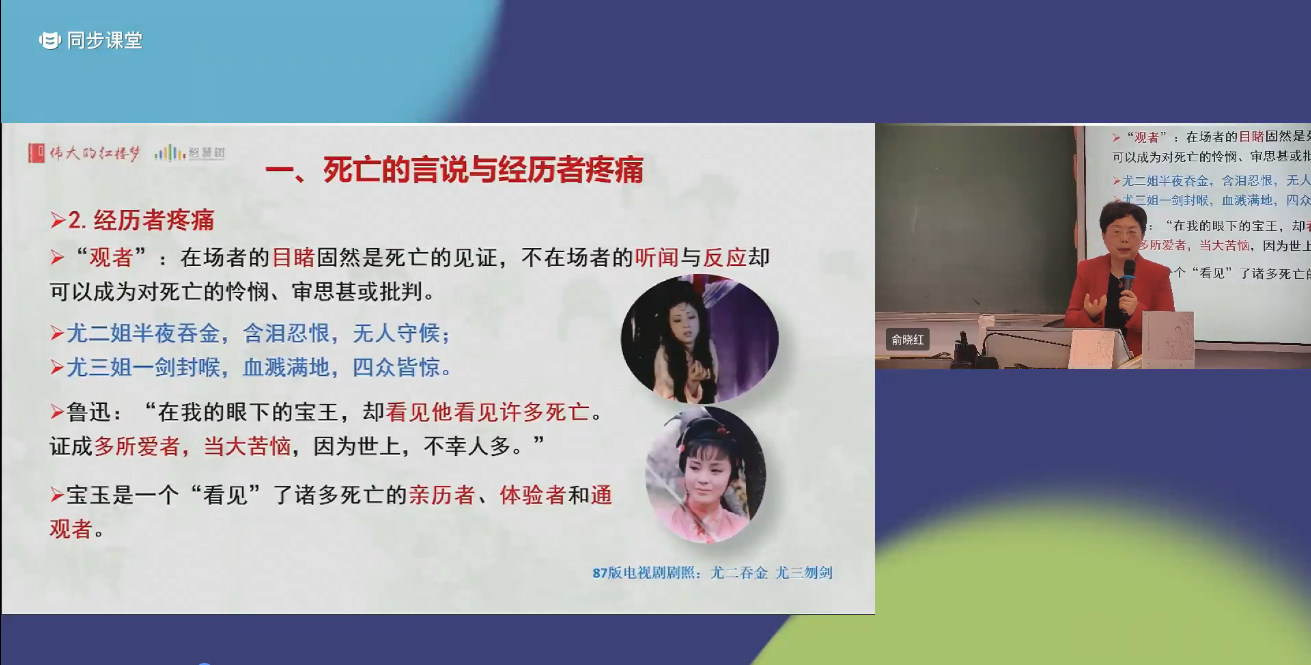

说到“观者”,并非仅指诸多死亡现象发生时的在场者,也涵括死亡的听闻者。在场者的目睹固然是死亡的见证,不在场者的听闻与反应却可以成为对死亡的怜悯、审思甚或批判。可卿死亡身边或有瑞珠,然而可卿既道别凤姐于梦中,则凤姐便成为一个超越现实空间障碍的心灵观者。另一个心灵观者是宝玉。可卿死时,他不仅心如刀戳,还急火攻心喷出血来。秦钟弥留之际,魂魄已经离身,待宝玉到时,他犹自微开双目,道出自误的悔恨。金钏投井既因宝玉而起,宝玉自然成为最早的听闻者之一,他的茫然与感叹加重了金钏之死的悲剧份量。尤氏姐妹死亡叙事的形态各不相同:尤二姐半夜吞金,含泪忍恨,无人守候;尤三姐一剑封喉,血溅满地,四众皆惊。贾宝玉虽不在场,却仍是一个清醒的观者,“闲愁胡恨,一重不了一重添。弄得情色若痴,语言常乱,似染怔忡之疾”6。晴雯夭逝之际,有宋妈妈和不知名小丫头作了死亡过程的观者,然贾宝玉既探病于晴雯逝前,彼时亦梦见晴雯前来笑别,还在晴雯逝后挥洒一篇芙蓉女儿之诔,更称得上是死亡的通观之人。这样的“观”,即是精神上的一种“看见”,有如鲁迅所说:“在我的眼下的宝王,却看见他看见许多死亡。证成多所爱者,当大苦恼,因为世上,不幸人多。”7在“目睹”意义上的“看见”,于宝玉而言似只有秦钟之死,但在死亡事件的近距离闻知、死亡缘由的在场式经历、死亡状态的精神化感知(包括他自己遭受魇魔法而濒危的过程)等方面,宝玉又的确是一个“看见”了诸多死亡的亲历者、体验者和通观者。

“看见”而不仅仅是“目睹”,是因为人不止通过目睹来感知世界,还要借助多种感官来“看见”并认识世界,只不过目睹具有其优先性质。这一特性决定了宝玉作为一个敏感的体验者,即使在睡中梦中也在感知、操心和担忧。鲁迅所谓“爱博而心劳”8,正道出了宝玉“此在”的存在意义。因此这种“看见”可以易言为“经历”,“观者”也即是“经历者”。生命的阐释与推想源于死亡的言说与悲悯,尤于宝玉而言,相当于一种“经历者伤痛”。它源于操心者的良知和内心深处的呼声,包括由人到物的生存阐释,由此及彼的生命推想,由时间到空间的死亡言说。以吟咏诗歌为性灵生活主体的林黛玉,诗中问句多达36个,涉及生命存在主体“谁”、存在的时空“几时”“何处”以及存在的价值“底事”“如何”9。她从眼前的“红消香断”预见自己的宿命,思考飘花“明媚鲜艳”的时长,经由生命存在的时间性意义的拷问,向天发问“何处有香丘”能够葬花魂、鸟魂以及己身。预见来自“看见”,“几时”之问是对生命存在时间的考量,“何处”之问是对生命存在空间的追寻。山坡那边的贾宝玉听闻葬花之吟的全部过程,则由黛玉的生命必将夭亡推及宝钗、香菱、袭人以及自己的必将不再存在,继而由人的消亡推及庭园花柳诸物的易主,乃是经由此在生命的存在性进而推想彼在生命的存在性。读者可以清楚地领会到,作者是将时间性的存在者与非时间性的存在者融成一个行进中的整体来描述。这种“非时间性”在海德格尔那里被解释作“空间关系与数量关系”10。我们或许可以把它解释为一种宇宙观的视角。毕竟在古代中国人的思维中,四方天地的空间谓之宇,古往今来的时间谓之宙,“宇宙”本来就涵括时间的历时性和空间的共时性在内,“大造”即是它的另一个代名词。职是之故,宝玉顿感无论怎样逃大造、出尘网,也无法消解死亡所必致的绝大悲伤。

一般而言,婴儿的诞育是存现于世间的生命的起点。《红楼梦》叙及死亡者多达50余人,却极少描写书中人的诞生。第二回冷子兴演说宁荣两府世系,看上去生齿日繁,然比照死亡叙事的三个方阵,诸多人物的出生及生子都不过是一种过去式记录,有如宁荣两府的人事档案,因此也只能算是诞生叙事的第三方阵。这份人事名单中尚存活于现世者,都是在小说故事开始之前已经出生的人物。唯一的诞生叙事是贾宝玉的衔玉而生及其抓周性状,它也不是现时进行的叙事,而是对曾经发生的过去事件所作的回忆式介绍。从第三回黛玉进府至第八十回止的8年中,荣宁二府及其他贵族世家、宫廷村野正当育龄的女性,含已婚配、做通房或有私通行为者有数十百人,但未闻一人有诞生子女的新记录,即便有孕,其胎儿还是会被遏制诞生。第五十五回叙及凤姐小产,第六十一回平儿劝谏凤姐时道:“好容易怀了一个哥儿,到了六七个月还掉了。” 11第六十九回尤二姐误服虎狼药,“将一个已成形的男胎打了下来”12。由此可见,《红楼梦》的诞生叙事只有过去时态的第三方阵;勉强列入第二方阵者,不是过去时态的简介,就是现行时态的胎死腹中,形成未诞生便夭折的叙事形态;子弟诞生并成长的第一方阵日常生活叙写,是一种零叙事形态。当我们看到这种怪异的叙事现象时,内心或许有所警悟,而去寻求现世生活中那些被作者遮蔽的生存意义之所在。

将《红楼梦》与此前的章回小说相比,在死亡与诞生的叙述上,它们呈现出诸多异同。《三国志演义》中英雄的死亡是他们主观的选择,《水浒传》中女性的被杀是好汉正义的惩罚,因此它们的死亡叙事中几乎不涉死亡的痛苦,观者的体验更多的是对英雄的赞美,或是杀人所致的道德快感。《西游记》中妖怪盗贼的死亡大多是因为缺少靠山,唐僧的怜悯符合佛家教义,但读者的情绪价值却往往交给悟空。由于它们在题材表现的本质目标上都带有禁欲的精神崇尚,故而在其理性的叙事中,极少有“诞生”的存在。作为世情小说先行者的《金瓶梅》,以纵欲对抗禁欲,以庭院宅斗生活替代英雄好汉传奇,敢于正视尘世男女的死亡痛苦,也乐意描写生命诞育的快乐与希望,但叙述者仍然避免不了将新生生命送进死亡的深渊。另一方面,由于《金瓶梅》所写的世情生活基本局限在西门家的庭院内部,这就对“诞生”的叙事体量形成极大限制。相形之下,《红楼梦》描写宁荣百年望族的日常生活,本应在诞生叙事的体量上远超前数种小说。因为在确定性的日常生活中,生与死应呈现为一种均衡状态,文学对此的表现原本能够以其数量关系意义上的均衡结构而被读者轻松地把握到。然而《红楼梦》在贾氏家族以及其他世族大家的日常生活叙事中,却呈现出逃避“生”的存在或是遗忘“生”的存在的叙事形态,以致读者记住了死亡的悲怆而将诞生的愉悦彻底遗忘。生物学或是人类学也许都不能为这种非均衡的存在形态提供确切的答案。这可能表示,文学表现源于且高于现实生活,但并不必意味着涵盖现实生活的所有。冷子兴演说宁荣两府时,将“钟鸣鼎食之家,翰墨诗书之族”的家族繁盛值与“如今的儿孙,一代不如一代”13的孱弱传承力并举,感叹两者不成正比,正道出他身为冷眼旁观者的人间清醒。

在日常生活的结构样式中,生与死是“此在”生命的两端。既然生命存在于宇宙时空之中,则意味着生命的“此在”必有中间的环节。当我们把生死叙事结构化时,会发现叙事文本对生命存在并成长的另一种样式有较为显明的描述,那就是被叙述者的生日叙事。《红楼梦》前80回重要的生日叙事有五个场次:第十、十一回贾敬过生日,宁府备筵而寿星竟不在场;第二十二回薛宝钗十五岁整生日,戏名曲文灯谜寓意深长;第四十三、四十四回王熙凤过生日,攒金庆寿转生不测;第六十二、六十三回贾宝玉过生日,四众同庆直至怡红夜宴;第七十一回贾母八旬之庆,宁荣两府筵席连开八日。仿照林黛玉在诗作中追问“谁”“几时”“何处”“如何”的方式来体味这五场生日的叙写,读者自会发现以下特点:一是生日之主薛宝钗、王熙凤、贾宝玉、贾母,均为小说着力描写的重要人物,再加贾敬,叙述者照顾到了他们的性别、年龄、身份等多种结构化因素,显得很有层次感;二是除了第一次和第五次生日叙事与前后生日相隔10回上下之外,中间三次重要的生日叙事间隔均在20回左右,这说明前80回文本的生日叙事乃是出自一种有序的安排,或谓章法端整;三是五次生日叙事的缘由、形式、内涵、程度均各有异,在展现宝黛钗湘及群芳的涵养、机锋与青春的张力,演绎家族内部夫妻、妻妾、婆媳、妯娌、主仆等多方交缠的矛盾状态,昭示贾府礼尚往来中的社会政治文化地位等诸层面,既有相对独立的此在故事的表现力,又共构小说文本的立体化网状结构;四是在全书日常生活的常规化叙事进程中,生日叙事凸显此在生命结构的中间环节,这对生命起点的文本缺失无疑形成一种颇有力度的弥补,因此很可能在读者心中注入了生死结构完好无缺的错觉。

事实上,过生日过的不是诞生之日,而是诞生之日的周年庆,因此生日叙事本质上是一种庆生叙事。这样的表达或可与诞生叙事有效地区别开来。在中国人的心中目中,生日有如节日,条件允许时仪式感多半是要拉满的,庆生活动就会形成亲友群体聚谈欢宴的场合。与此相应,在文学表现中,庆生叙事亦如家族叙事,可以在“群雕目标”上体现出它的人文空间优势。尤其是《红楼梦》这样一个以众多异样女子为描写主体、以使闺阁昭传为终端目标的小说文本,如何将分布在京城内外与江南各地的闺阁群体的此在生命及其异样属性,聚合在同一个时空结构里作有层次的展示,是令叙述者殚精竭虑思考不休的问题。除了本就生存于这个诗礼簪缨家族的部分人物之外,其他一些异样女子,或因失怙、失恃、家贫而来依附豪门亲戚过活,或因访亲、婚嫁、游历而进入钟鸣鼎食之家,在省亲所建之园成为她们集中居处的人文空间后,又经由结社而诗、过节而宴、庆生而乐等系列日常生活行为而令彼此每每照面。于是她们的“或情或痴,或小才微善”,“事迹原委……歪诗熟话”,乃至“悲欢离合,兴衰际遇”14,就在诸多人文空间的一次又一次的聚会中获得此在生命的充分表现。相关庆生活动还带出了更多的生日之主:王熙凤生日也是金钏儿生日,贾宝玉生日与薛宝琴、邢岫烟、平儿生日同一天,第七十七回又补叙蕙香也是这天生日。这为支持上述观点提供了小小的确证。这就是庆生叙事的目的所在。作者讲述各类故事时,悄悄给出了叙事意图的指引,读者只要静静地把握指引现象本身就好。

从庆生叙事的第一个特点中,我们可以发现,《红楼梦》前80回生日之主缺少了一个非常重要的人物,那就是群芳之首林黛玉。花袭人与她共生日,都在二月十二花朝节。身为贾宝玉情感生活中最亲昵的两个女性,生日安排在同一天,绝不会只是借袭人之口泛泛道出,设置为宝钗、熙凤、宝玉庆生的陪衬背景而存在。这种叙事上的缺席只有一个理由,那就是在原著构思中,林黛玉的生日要安排在80回后的情节关键处叙事。续作者对此亦有比较敏锐的感知,在第八十五回安排了林黛玉的生日。然而他对前80回庆生叙事的因缘与策略还是领会得过于肤浅。宝钗生日以听戏吃食之语大获贾母欢心,以《寄生草》曲词之诵令宝玉拍膝激赏,以惠能之偈消解宝玉因周旋于湘黛之间引发的情感烦恼,带出众人灯谜以寓示制谜者性格与命运,是何等宛转雅致,又是何等敏慧风流。熙凤生日因贾母令凑份子、破常规、找乐趣而趁机盘算上下人等银两,因撞破贾琏与仆妇偷情而撕妇打妾、诬夫杀妻,因贾琏受命赔罪而消停纷争、抚慰平儿,先是何等荣耀精细,后又是何等屈辱忍让。宝玉生日先有群芳齐聚怡红院,饮酒射覆猜拳行酒令,共度一场尊卑无忌、青春绽放的欢宴;在穿插湘云醉眠、香菱斗草这两个自然和谐的场景之后,又敷演一番群芳夜宴怡红院、命运定位花名签的场景,何等跳脱与逶迤。诸场庆生叙事,将何所因、何所在、何所用描述得明明白白,藉此建构起自然流畅的“因缘整体性”叙事形态。续作中的黛玉生日叙事,虽然也有一定的寓示元素,以《冥升》戏中嫦娥下凡复返月宫的桥段照应“打扮得宛如嫦娥下界”15的黛玉身段,但整个叙事潦草恶俗,更与黛玉前身绛珠仙草意蕴的内在规定性形成悖逆。绛珠还泪万苦不怨的先天性存在,退变为思凡嫦娥未嫁升天,庆生叙事自身所形成的因缘闭环与原著木石前盟的自在圆融无法交会,自然也不能构成此在生命的中间环节。至如袭人与黛玉同天生日,原作第六十二回已对两者之间的关联性作出了明确的指引,续作者本该把握其关联性质再给出庆生叙事的正确形态。但他在叙写这场庆生时,一方面将袭人生日彻底遗忘,另一方面又饶有兴味地安排了北静王生日、贾政升官、贾府议亲、薛蟠惹事在同一回中,丝毫没有顾忌庆生叙事之因缘整体性的杂糅与缺损,以致给读者带来甚为糟糕的情绪体验。

读者沉迷于《红楼梦》的庆生叙事而欲罢不能,还与它的另一个魔力密相关涉,那就是庆生叙事关联了死亡叙事。寿星贾敬不在庆生现场,硬把一场礼数周到的庆生叙事逼出了惺惺作态的样子。然贾敬是因为要在城外玄真观里修炼成仙,最后因吞金服砂烧胀而死,则这种因修炼而缺席的庆生叙事,本身就与死亡紧密关联。更有甚者,贾敬生日庆是与秦可卿诊病交织叙事的,前者飞仙意图与速死结果之间的悖逆,与后者病重表象与淫丧真相之间的悖逆相似,在叙事上形成一种逻辑错位。宝钗生日宴上所念《寄生草》、元迎探惜四春与贾母灯谜,所伏不是分离、抄败,就是死亡。熙凤庆生之日,众人看戏饮酒、大快朵颐的同时,宝玉却在城外祭奠死去的金钏,连回府时上演的戏都是《荆钗记》里的《男祭》,戏里戏外均有死亡来照面。这一场庆生宴,又以鲍二媳妇的死亡了结。宝玉庆生欢聚一天连一夜,次日平儿还席复演庆生之乐,随即传来贾敬死讯。作者将“死金丹”与“寿怡红”嵌入回目,在生与死的强烈对比中愈显生命叙事的深度;借尤氏理丧、二尤来附,遂逶迤展开二尤之死的惨烈篇章。原著庆生叙事的时空间隔与死亡叙事的前后关联,生之欢乐与死之悲戚的双线交互,建构了局部文本叙事的螺旋式结构,以更有力流畅地推进整体故事。这就在生命叙事和死亡叙事彼此依存的逻辑层面上,展开了另一种“因缘整体性”叙事流程。

在此基础上,我们或可从容地讨论原著构思中林黛玉的庆生叙事。林黛玉生于花朝节,一个百花盛开的日子;如果视《葬花吟》为诗谶,则她或夭逝于芒种节,一个为百花践行的暮春时节。埋香冢是自然界飘花的归处,大观园是群芳共在生命的空间,林黛玉看见了飘花,也预见了如花生命的夭亡。诗中的“侬”既是黛玉自身,也是此在空间里的他身,因为“侬”之一词,在汉语中既是“我”,也是“你”,还是“他”和“他们”,“未卜侬身何日丧”中的“侬身”是群芳在她所在世界中的共在。当她在葬花的世界里黯然伫立时,千红万艳化身飘花来与她照面。就此而言,《葬花吟》是在象喻层面上对群芳命运所进行的死亡预叙。有如脂批所言:“《葬花吟》是大观园诸艳之归源小引。”16“埋香冢葬花乃诸艳归源。”17作者将如此重要的死亡预叙设置于林黛玉之口,又将她的生日叙事延后发生,基于前述庆生叙事与死亡叙事双线交互行进的叙事规律,我们可以推断:原著构思中的这一场生日叙事,势必与黛玉泪尽而亡、袭人因故离散、群芳多方位凋零的因果紧密关联。在时间节点上,既然早有“三春去后诸芳尽”的预言,黛玉的生日叙事必定不会出现于第八十五回。在全书故事的行程中,它要更靠后一些,而同天生日的花袭人必定会发挥令人意想不到的叙事作用。“此在的在世本质上是由共在组建的。”18作为群芳之首的黛玉绝非孤独的存在,花袭人必会从不同的意义点出发来与她共在。“绛珠还泪”是黛玉此间生命的价值特征,作者预先设定了人物存在的价值规定性。当人物移驻到诸多异样女子的群居空间中与群芳共在,当死亡预叙的任务目标尚未成为现实,当还泪本质的定向确定性亦未付诸实践时,其生日叙事必不能毫无缘由地提前发生。续作描写黛玉不复敏感,在议亲的暗昧氛围中“含羞带笑”地走向众人,袭人也不自觉地、隐秘地介入了这一桩议亲阴谋,不惟荼毒佳人,更亦辜负雪芹。

当我们回到存在论的视角来观察《红楼梦》中的生死叙事,一个不可忽视的关键词便是“时间性”。时间性不是时间本身,而是意味着曾在、此在和将在的整一。“我们把如此这般作为曾在着的有所当前化的将来而统一起来的现象称作时间性。”19死亡是个体生命的终结,人无法体验,他所感知的都是他人的经验,但这种经验是不可确知的。生与死是生命的两端,庆生则是生命的中间环节之一。曹雪芹对“出生”现象的遗忘,必饱含了他生命经验中的深悲剧痛。它不是出自写作时的无动于衷,而是源于对苦痛经验的主观回避。曹雪芹对“庆生”故事的重视,则传递出另一个重要的信息:他是对曾有的青春欢乐与家族繁盛等诸种体验在进行刻骨铭心的追忆和妙至颠毫的重现。于是“庆生”的频仍成功实现了对“出生”缺席的全面遮蔽。如此这般均为作者生命过往的曾在,构成书稿所描述世界里的此在。这种“此在”并非静态的书面呈现,它是作者“曾在”经验的流转,也是作者“当下”情绪的表达,亦是他“将在”希冀的绽放。曾在、此在、将在不是“阶段性”的表述,而是“整一性”的存在。其核心要义便是“时间性”。时间性是小说所写世界之存在的本质特征,“若非基于时间性,诸种情绪在生存上所意味的东西及其意味的方式就都不可能存在”20。换言之,小说书写的所有此在,人或物或事及其焕发出的意义和焕发的方式,离开了时间性将不复存在。因此,如果将死亡视为对此在的整体性的限制,而死亡意味着终结,那么“向终结存在”便是当下存在的价值目标。

从作品角度言,书写的所有内容都是书中人物当下的存在,必不可免地体现符合书中人物年龄、身份、个性的时间性特征;但从作书人立场看,他所书写的所有又都必然渗透甚或倾注了他自己写作时“当下”的存在经验,包括他当下的生存状态和情绪经验。《红楼梦》诸多死亡叙事,不是作者的将在,而是他作为“观者”对彼在的观察;书中诞生叙事的缺席,固然也有观察者的因素在,但更可能与作书人自我的此在经验密相关涉。敦诚《挽曹雪芹(甲申)》诗中小注有曰:“前数月伊子殇,因感伤成疾。”21“殇”之一词,盖指男未冠、女未笄而死,所指的年龄区间比较宽。《仪礼·丧服传》有曰:“十九至十六为长殇,十五至十二为中殇,十一至八岁为下殇,不满八岁以下皆为无服之殇。”22我们只能推知“伊子”死亡时年龄上限是19岁,但也有可能在这个数值以下。这简短信息已能说明三个问题:一是雪芹成婚晚、育子晚;二是伊子是雪芹独子且体弱;三是伊子之殇对雪芹生命造成摧毁性的打击,导致他不久后一病而亡。小说强调宁荣二府继承人一代不如一代,甚至回避诞生叙事,未必没有受到作者子息孱弱之痛的精神钳制。这种叙事或许指破小说家族衰败主题的生物学原因。

此在生命是一种结构,它本当以诞育之时为始,而文学叙事却不一定依循此在的自然时间。《红楼梦》前五回中,甄英莲已三岁且走失,如海之子仅三岁即夭亡。第三回黛玉回忆曾有和尚来化她出家,那年她三岁。第六回开始,板儿五六岁,青儿也只三四岁23。刘姥姥口中王熙凤二十岁,第七回叙奶妈拍着大姐儿睡中觉,故大姐儿不会超过三岁。此后再也没有见到更小的孩童出现。人物故事不是从诞生日开始讲述,而是从三岁开始,从生理学或心理学角度看是科学的,因为人类三岁之前大脑神经元连接不稳定,不易存储记忆,此在生命的早期经历往往被生命自身遗忘。但书中人物三岁之后的时间也呈现出一种模糊的且跳跃的状态。小说将一众人等搬进大观园居住的时间安排在贾宝玉十三岁,合理而且美好。这是进入青春期的年龄,作者把少年宝玉的烦恼和宝黛共读西厢的情感变化写成了青春启蒙的教科书。如果读者愿意关联作书人家世及其人生经历的话,则更容易懂得书中人日常生活空间的挪移之所以要置于十三岁的真实原因。这一年的春月二十一,是宝钗十五岁整生日。以钗、玉两人年龄为基准,读者可以轻松测算出大观园其他居民在这一年的实际年龄。然而在其他章回故事的叙述中,这些人的年龄都显示出一种模糊的甚至是不太稳定的数值形态,有时候她们心智成熟程度与她们实际年龄的反差之大令人吃惊。至如这一群人年龄忽大忽小,或前后龃龉、彼此抵触,读者自可用于讨论《红楼梦》旧稿与新稿的异文变化,将时间矛盾都归于错综复杂的成书过程所积聚24,从而体会作者披阅十载增删五次过程中付出的艰辛。但如果就此认定诸般形态出自作者的数理性过失,从而要通过精密的数字推演来纠正之,以使文本人物年龄符合自然生长规律或是使之逻辑自洽,则恐有胶柱鼓瑟之嫌。顽石下凡的闭环结构和木石下凡的开放结构,在文本叙事的空间性中强力注入了时间性,重构了一个颇具审美张力的叙事文本,并“把全部人性的各种倾向,无论在高度上还是在深度上都描写得竭尽无余”25,读者也当付之以与它相配的鉴赏力。作者以穿行四维空间的死亡叙事和生命叙事构建全书故事的内在钢骨,用十年时间反复修改、增删、调整故事文本,以求达至均衡错落的叙事形态而令读者欢悦,这样的文本值得后世读者给予高贵的怜悯。

这里需要进一步审视《红楼梦》的整体性叙事形态,才能更好地解读其时间谜题。将文本叙事时间列出纪年表并以宝玉生年为元年,是一种很好的做法。但文本的叙事量与章回数之间并不均衡,它有时候一回写五年,有时候一年写五回,在第十五年时用了十回叙事。尤其是贾宝玉十三岁这一年,其叙事内容最为密集和饱满。作者从第十八回后半写起,至第五十三回前半,共计34个章回又两个半回,几近全书的三分之一篇幅26。文本开篇借大荒山、灵河岸、离恨天、太虚境的虚拟空间和几世几劫的虚拟时间,构建起叙事结构的闭环,并将它设置为主体文本世界的前提,再将现实世界开放的未封闭空间接续其后。在这样一个无法用冰冷数字计算的宇宙空间尺度的观照下,前80回主体文本叙事便呈现出一个压缩了的、变形的时间表。从叙事学的层面看,它反映出一种浸透了作书人当下生命体验的高端裁剪术。尽管有时候故事材质的前后挪移会让读者感觉到故事发生的时间太过紧急或是太过舒缓,但它仍然给出了疏密有度、从容饱满的整体感。从哲学的层面看,文本故事的时间性价值远远胜过其线性时间的意义。由于书中人的此在不仅是书中人的而且还是作书人的曾在、此在与将在,我们在试图作更适宜的解读时,最好远离那些流俗意义上的“时间”概念,避免陷入悖离经典本真的泥淖。

据此以观后40回续作叙事的时间性,很容易察知它整体叙事时长拖沓、庆生叙事时宜不合、关联叙事时隙失律等诸项不足。在第五十七回中,宝玉曾向紫鹃确定地表示“活着,咱们一处活着,不活着,咱们一处化灰化烟” 27,这一表态的价值意义比较明确,它指向紫鹃身后的黛玉。但当黛玉在80回后未可知的故事节点死亡时,宝玉并未随之而死,而更可能在不久之后出家为僧。尽管良知与死亡都是生存论现象,但曹雪芹没有将死亡这种最极端的生存可能性安排到此时的宝玉身上。王国维曾认为金钏、尤三姐等人的死亡不是真正的解脱,贾宝玉、惜春等人的出世才是,暗合了存在的时间性本质。

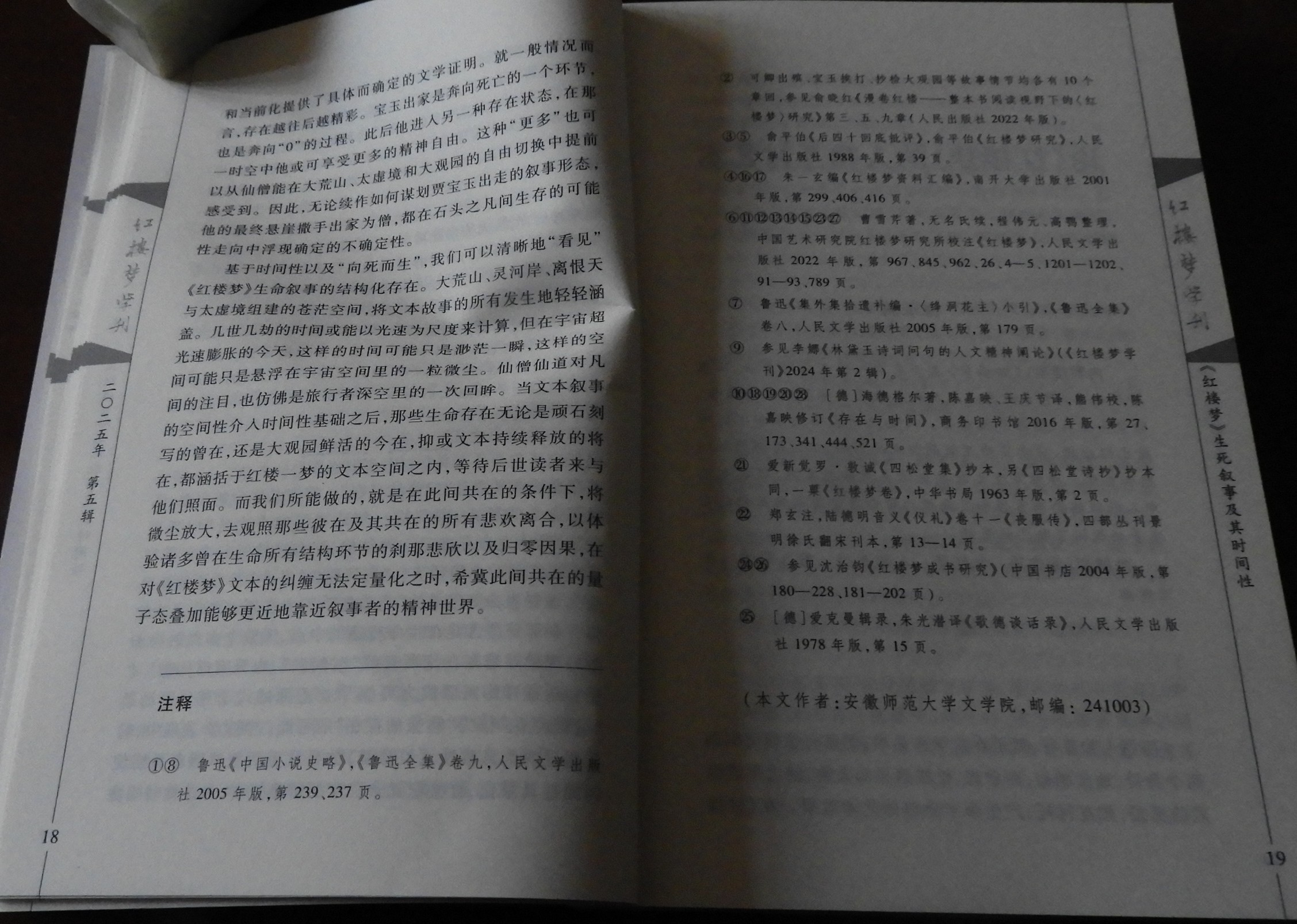

无论是在文本之内或是在文本之外,都值得我们从时间来理解存在,因为藉此可以阐说《红楼梦》叙事形态的价值所在,并获得我们自身存在的意义。人的诞生与死亡是从有到无的过程,它们给出了存在时间的端限。假如将人的此间存在视作从1到0的动态变化,基于每一个体的差异,它的前行可能是匀速的,但可能不是。生命从出发点到死亡点之间存在一个中间点,人自身永远够不到。如果以数字来模拟,在出发点“1”和死亡点“0”之间的中点是“0.5”,假定小数点之后有n-1个“0”,那么这个中点可以用下面的式子来表示:

![]()

其存在论意义即是“向终结存在”。存在是生命的此在,终结是生命的死亡,因此这一句话通俗的表达是“向死而生”。既然生命存在是一种结构,那么它的所有中点都只是生死之间的中间环节。“向死而生”并非“置之死地而后生”,而是生命归零前的“当前化”,因为在死亡来临之前的每一刹那都蕴含此在生命行速的中点,无数个中点的将来统一现象即是存在论所言的“时间性”,也只有时间性“才使命运这样的东西成为可能”28。上面的式子充分展示了“向死存在”作为“将来的存在”的可能。在文学表现中,时间性反映为日常性,《红楼梦》的日常生活叙事形态更能使时间性具象化,红楼纪元十三年的密集叙事,为这种时间性和当前化提供了具体而确定的文学证明。就一般情况而言,存在越往后越精彩。宝玉出家是奔向死亡的一个环节,也是奔向“0”的过程。此后他进入另一种存在状态,在那一时空中他或可享受更多的精神自由。这种“更多”也可以从仙僧能在大荒山、太虚境和大观园的自由切换中提前感受到。因此,无论续作如何谋划贾宝玉出走的叙事形态,他的最终悬崖撒手出家为僧,都在石头之凡间生存的可能性走向中浮现确定的不确定性。

基于时间性以及“向死而生”,我们可以清晰地“看见”《红楼梦》生命叙事的结构化存在。大荒山、灵河岸、离恨天与太虚境组建的苍茫空间,将文本故事的所有发生地轻轻涵盖。几世几劫的时间或能以光速为尺度来计算,但在宇宙超光速膨胀的今天,这样的时间可能只是渺茫一瞬,这样的空间可能只是悬浮在宇宙空间里的一粒微尘。仙僧仙道对凡间的注目,也仿佛是旅行者深空里的一次回眸。当文本叙事的空间性介入时间性基础之后,那些生命存在无论是顽石刻写的曾在,还是大观园鲜活的今在,抑或文本持续释放的将在,都涵括于红楼一梦的文本空间之内,等待后世读者来与他们照面。而我们所能做的,就是在此间共在的条件下,将微尘放大,去观照那些彼在及其共在的所有悲欢离合,以体验诸多曾在生命所有结构环节的刹那悲欣以及归零因果,在对《红楼梦》文本的纠缠无法定量化之时,希冀此间共在的量子态叠加能够更近地靠近叙事者的精神世界。

注释

1 8鲁迅《中国小说史略》,《鲁迅全集》卷九,人民文学出版社2005年版,第239、237页。

2可卿出殡、宝玉挨打、抄检大观园等故事情节均各有10个章回,参见俞晓红《漫卷红楼》第三、五、九章,人民出版社2022年版。

3 5俞平伯《后四十回底批评》,俞平伯《红楼梦研究》,人民文学出版社1988年版,第39页。

4 16 17朱一玄编《红楼梦资料汇编》,南开大学出版社2001年版,第299、406、416页。

6 11 12 13 14 15 23 27曹雪芹著,无名氏续,程伟元、高鹗整理,中国艺术研究院红楼梦研究所校注《红楼梦》,人民文学出版社2022年版,第967、845、962、26、4-5、1201-1202、91-93、789页。

7鲁迅《集外集拾遗补编·<绛洞花主>小引》,《鲁迅全集》卷八,人民文学出版社2005年版,第179页。

9参见李娜《林黛玉诗词问句的人文精神阐论》,《红楼梦学刊》2024年第2辑。

10 18 19 20 28 [德]海德格尔著,陈嘉映、王庆节译,熊伟校,陈嘉映修订《存在与时间》,商务印书馆2016年版,第27、173、341、444、521页。

21 清爱新觉罗·敦诚《四松堂集》抄本,另《四松堂诗抄》抄本同,一粟《红楼梦卷》,中华书局1963年版,第2-3页。

22东汉郑玄注,唐陆德明音义《仪礼》卷十一《丧服传》, 四部丛刊景明徐氏翻宋刻本,第13—14页。

24 26参见沈治钧《红楼梦成书研究》,中国书店出版社2004年版,第180-228、181-202页。

25 [德]爱克曼辑录,朱光潜译《歌德谈话录》,人民文学出版社1978年版,第14页。

(本文作者:安徽师范大学文学院 邮编:241003)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自黄安年科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-415-1506677.html?mobile=1

收藏