壮观的克孜尔尕哈烽火台留影照片(2007.09.21)【2007.9新疆行】

黄安年文黄安年的博客2025年10月1日发布,第37721篇

【个人所藏资料影像资料 YXZL2007.09.21】

我们9月15日下午自乌鲁木齐飞抵喀什,9月19日常真驱车带我们离开喀什经疏勒县、英吉莎县、莎车县大小黑孜戈壁、泽普县、塔南油田,金胡杨国家森林公园、叶城县、皮山县、墨玉县,傍晚到和田市。9月20日13:00-16:30分,我们从和田出发用了三个半小时的时间走完了424公里的和阿新沙漠公路到达终点阿拉尔市。接着又马不停蹄地由新型兵团城市阿拉尔向阿克苏市进发,18:30分到达了阿克苏,全程552公里。21日上午我们选择307国道经拜城参观克孜尔千佛洞、五彩山、雅丹地貌中午抵达库车。下午寻找库车古城龟兹遗址。

2007年10月18日我的博文《壮观的克孜尔尕哈烽火台》发布,全文如下:

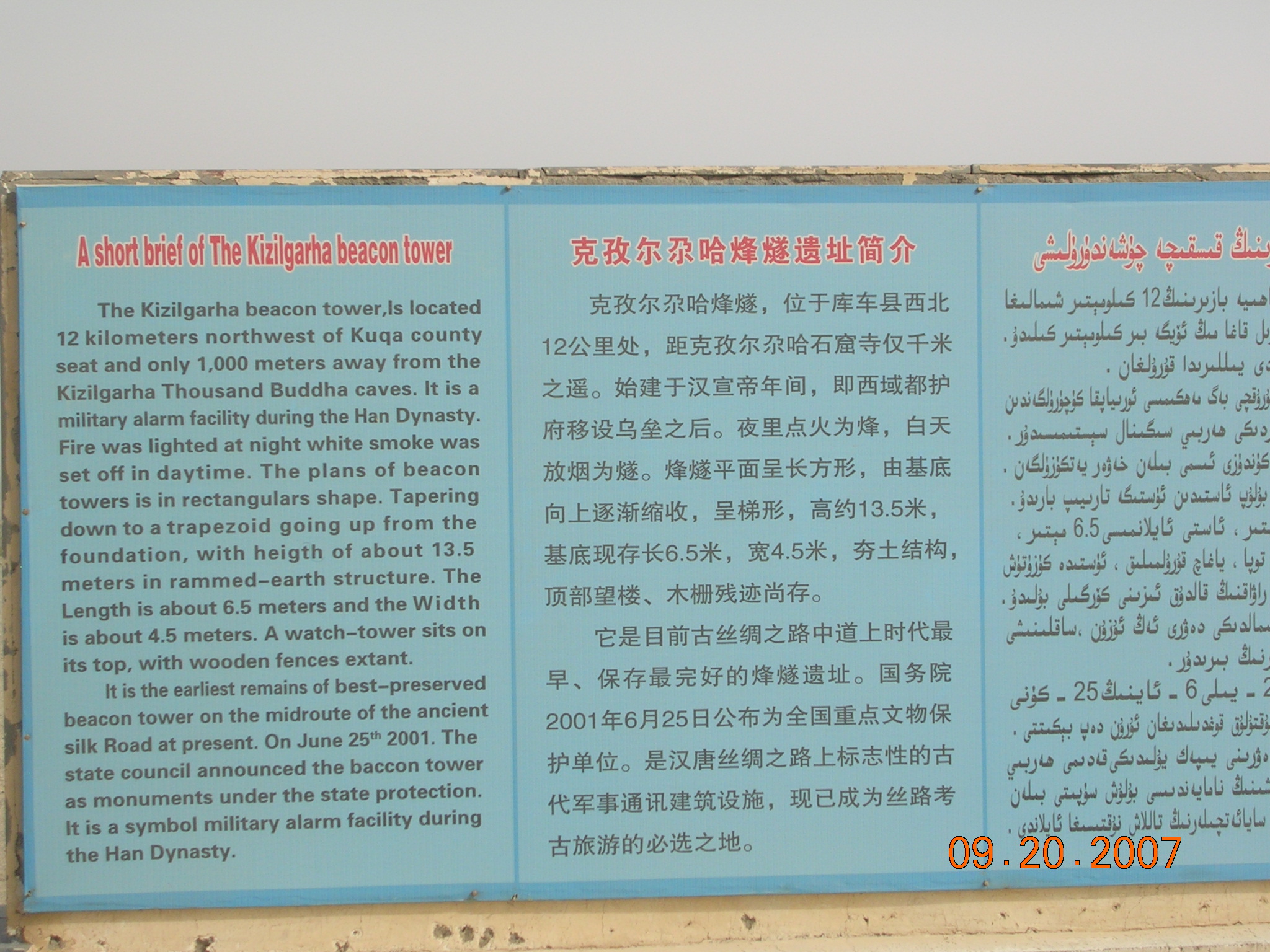

9月21日下午,我们离开库车来到县城西北14公里处的盐水沟河滩上,远远望去那里有一座十分壮观的克孜尔尕哈烽火台。它高十五六米,上细下粗,以红柳、芦苇相间的夯土建筑,如果没有当地十分干旱的气候特征,要完整地保存2100年左右历史的夯土古迹是很困难的。2001年克孜尔尕哈烽火台被确定为全国重点文物保护单位。资料称它“始建于汉武帝时代,沿用至魏晋。它东连轮台拉依苏烽火台(西域都护府境内),孔雀河烽燧群和楼兰烽火台,远至敦煌玉门关、阳关….最终通达长安城。”“这座烽火台是汉朝军事通讯设施之一,它曾经维护着西域的安全和丝绸之路的畅通,也是国家行使主权的象征。”(立碑称“始建于汉宣帝年间”,高约13.5米,基座现存长6.5米,宽大4.5米。)

近年来,文物部门加强了维护,我们持有老人证可以免费进入参观。不过来到烽火台的道路并不明显,要走过一段较长的河滩路,事实上这种河滩是随着每年洪水冲刷道路的变化而变动的。无关乎两年前来过这里的常真先生还是走错了路。这也是来这里的游客不多的一个原因——路难走。

附图12幅中的11幅为即时拍摄,第12幅为网上下载。另外增加当时拍摄的6张照片

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

吕启祥2007年记事本记叙如下

9月21日 星期五 三人行 晴

清早离开阿克苏宾馆(J来住过)沿途先是道旁白杨参天,整齐排列如队列到砍树扩宽公路。

五彩山典型亚丹地貌。两边又是沙漠。亚丹地貌斜削排列向一边倒。如佛盒如空洞,实乃天成。近中午到千佛洞 94年鸠摩罗什?年纪念塑像 登上最高处,有7洞,导游开逐一讲解。只有残存,丰满,不同于敦煌飞天之飘逸。

中午到库车,城市新路极宽,集市热闹非凡,吃煎包

下午共三处景点

1库车古城墙,实为土堆, 有碑57年立

2 烽火台 路难走 过流沙 在一高地上, 台高耸约四层楼高,汉代景帝时遗存 已建门 拦围,无人,守卫者让我们进去

3 唐代西大寺遗址为一废墟。然宏大规模可见

我只在大殿角上躲荫,安遍走并上制高点拍照

夜宿轮台三宝大酒店 能上网

附网文 最完整的烽火

克孜尔尕哈烽火台地处新疆阿克苏地区库车县西北14公里的雀尔塔格山南部盐水沟。高15米,夯土(间夹红柳、芦苇)建筑。

始建于汉武帝时代,沿用至魏晋。它东连轮台拉依苏烽火台(西域都护府境内),孔雀河烽燧群和楼兰烽火台,远至敦煌玉门关、阳关……最终通达长安城。2000年国务院公布为全国重点文物保护单位。

这座烽火台是汉朝军事通讯设施之一,它曾经维护着西域的安全和丝绸之路的畅通,也是国家行使主权的象征。信息传递,可追到距今3000多年的商朝。那时候,乘车传递曰“驵”,乘马传递称“驿”。烽火传递早在周朝就有,周朝规定,天子举烽火,各地诸侯必须立马带兵前往救援,共同抵抗敌人。史册记载,夜间举火称“烽”,白天放烟称“燧”。古人为了使烟直而不弯,常以狼粪代替薪草,因而“燧”又别称为“狼烟”。烽燧制度很严格,规定不同的暗号,表示进犯敌人的多少,如举一道烽或燧,示意来敌500人,500人以上举二道烽或燧,等等。乘马、乘车及烽火传递,相互依存,沿用至清。

日常管理烽火台的官吏叫“燧长”,带领一班人马日夜守候,随时受命发出或接收信息。头领有病请假,必须经上级批准方可。汉高祖刘邦曾经就是秦王朝的一名“燧长”。可见,这个职位的重要性。

烽火台十里相间,台台相连,通达数千里。信息传递,几千里距离,烽烽相传,燧燧相接,一日到达,比当今的火车、汽车还要快速。可谓“光通讯”。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自黄安年科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-415-1504329.html?mobile=1

收藏