重温《厦大白城海滨和胡里山炮台》【(2007.01.15)(2007.09.17)】

黄安年文 黄安年的博客2025年9月17日发布,第37586篇

【个人所藏资料影像资料YXZL2007.09.17】

2007年1月10-15日我们应厦门大学王旭教授之邀有次厦门之行,期间当年4月21日,我在学术交流网上发表《厦大白城海滨和胡里山炮台——厦门行之六(2007年1月10-15日)》(全文见下),时隔18年重温此文,依然历历在目。

吕启祥2007年记事本记叙

元月十日---十五日 厦门行

10(星期三) 下午抵达 逸夫接晚宴

15 (星期一) 上午王会长陪同先去海滨,再去炮台

中午离厦 安抵家中

2007年黄安年记事本记叙

2007年年1月15日(农历比丙戌狗年,十一月二十七日),星期一,晴

一早去南普陀补拍照片,8点后和吕去庄克华、王善钧家告别,老王陪我们在海滨散步并参观胡里山炮台,10:20分离开乘公共汽车到厦门大学南大门,回克立宾馆整理行装离开,王旭开车来接在餐厅用餐,余莉作陪,12点王旭夫妇送我们12:30分到厦门机场,我们进关办手续,12:45分完成一切手续,13:10分登机,13:30分起飞,16:00正点到达北京机场,16:25分出机场,小徐来接,17:00分回到家中。

回家后分别和王旭、王朝阳、邓蜀生、庄克华、李玉芬、王朝晖、陈斌通了电话。

********************

厦大白城海滨和胡里山炮台——厦门行之六(2007年1月10-15日)

黄安年文 2007年4月19日

(按:《厦大白城海滨和胡里山炮台——厦门行之六(2007年1月10-15日)》学术交流网学术问题研究栏目2007年1月21日首发。)

******************************

风景秀丽山水相连的厦门大学旁边拥有迷人的海滩,还有铺在沙滩上的木板长廊,我们在厦门大学期间不止一次地出白城或法学院海滨校门在海滨木板长廊上漫步,厦门大学的老友WZ夫妇陪我们聊天南地北,十分的惬意。在这里可以沿着海滨沙滩一直向北走到五缘桥,也可以骑自行车散步或者朋友们开车带我们走在这条优美的环岛大路上,王旭教授夫妇每天在厦门大学上下班就是沿着这条路开车的。陪同我们去大嶝岛的厦门航空副总CB夫妇也是开车走的这条线路。13日中午和晚上,他们在位于海滨的九龙潭大酒店(旁边就是胡里山炮台)和佳丽海鲜大酒楼环岛路店招待我们品尝各色海鲜。在市中心有一家同名海鲜酒楼,11日晚由10多年前由长春来此经营年轻的事业有成的W先生在那里设宴款待了我们。我们在厦门海滨品尝了多种多样不同风味的海鲜食品,又欣赏海上两岸美景。

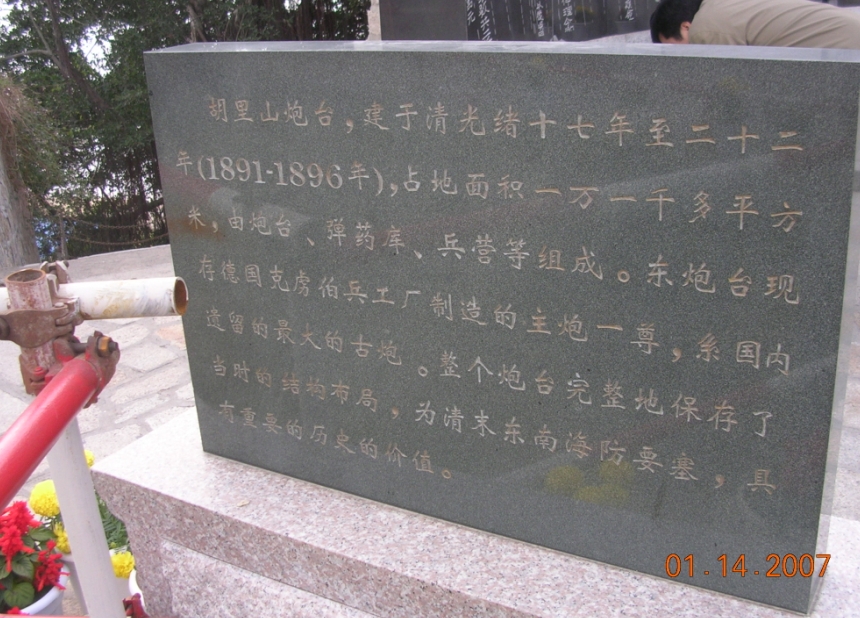

15日上午,厦门大学的北京大学同学会名誉会长W教授陪同我们有海滨栈道转入胡里山炮台,门票25元,厦门老人优惠价10元,我们虽年过70,但不属在厦门享有优惠待遇之列,所以三人门票60元。胡里山炮台在厦门岛东部、厦门大学附近的胡里山上。始建于清道光三年(1823年),鸦片战争中被毁。光绪十七年(1891年),募得白银10万余两重建,历时5年建成。资料介绍称“炮台依山临海,视野宽广,隔海与屿仔尾互为犄角,控扼厦门港。东西长1.5公里,连同城堡占地1.3万平方米。炮台用花岗石条建造,并以乌樟树汁和石炭、糯米拌泥沙夯筑而成,十分坚固。整个建筑糅合欧洲半地堡式和中国明清时期防御阵地的结构模式,形成科学合理的防御体系。用优质花岗岩筑成的城门、城墙、城楼、护城壕、清兵营房和炮台等保留完整,是研究我国海防军事史、洋务运动史和兵工构筑技术的珍贵史迹”。(http://baike.baidu.com/view/47747.htm)

有介绍称:胡里山炮台是“洋务运动”的产物,建于光绪16年(公元1891年),历时五年,与北洋水师全军覆没及《马关条约》签署在同一时间维度。北洋水师的覆没让当时的有识之士意识到:武器落后必然挨打,必须“师夷以制夷”!以李鸿章为首的洋务派走遍世界考察军火,向德国购买先进的克虏伯大炮,即是这种思路的具体体现。至今在德国克虏伯历史档案馆里仍然保存着清廷的奏折、朱批和构筑海防要塞、购炮、外派留学生出国培训等历史照片。尽管由于清正府的腐败无能,胡里山炮台建成后,并没有得到充分利用,但还是在中国的战争史上留下了极为辉煌的记载。1900年8月间,日军曾借口厦门东本愿寺被焚,突然派陆战队登陆,妄图独占厦门。消息传到胡里山炮台,守台官兵立即脱去炮衣,掉转炮口,对准鼓浪屿海面的日舰和日本领事馆。日军慑于大炮的威力,不得不于8月31日撤兵回舰。1937年9月3日,日本军舰3艘闯入厦门外港,炮击白石头、胡里山炮台和曾厝海军机场。胡里山炮台及其它炮台开炮还击,克虏伯大炮以每分钟两炮的巨大威力,创下了将日军830吨级的驱逐舰“若竹”号拦腰击沉,日军死伤21人的辉煌战绩。炮台前,斜躺着一块宽阔的战坪,可别小看了这块战坪。其建造工艺与炮台寨墙的墙基相同,均是采用石灰、糯米浆、乌樟汁、红糖水搅拌夯成,也是重要的主体文物。这种战坪,坚韧无比,就像一条巨大的“防弹衣”,保护炮兵不受敌方射来炮弹爆炸以后产生第二次“弹片”杀伤。一九三七年九月至一九三八年五月对日军的血腥鏖战、一九五八年炮击金门的炮战中证实了这种“防弹衣”对保护士兵生命起着重要作用。战坪前,有一道书有“历史告诉我们”六个大字的花岗岩石屏,石屏上刻有碑文,并配有数幅从克虏伯档案馆翻拍地历史照片,生动地描述了胡里山炮台百年风雨历程和辉煌战绩。

http://yayalt.tzhl.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=30&topic=1192)

我们沿着海上栈道走来发现,胡里山炮台海拔只有25米左右。依据资料介绍:“胡里山游览区占地6万多平方米,城堡占地1万3千平方米,有三面花岗岩城墙,原设东、西、北3个城门;城堡南半部是炮台兵营区,占地5千多平方米,北半部是园林区,占地8000多平方米。”我们经由停车场向上走,到了售票亭,进去就是一条榕林古道。据说过去这里是一条跑马道,1984年胡里山炮台开辟为游览区之后,改建为石阶,两侧各有11株古榕树,构成“榕林古道”。游客从西城门进入城堡,只见门顶有“天南锁钥”4个大字,这出自著名书法家秦萼生手笔。厦门历史上被称为祖国大门的一把大铁锁。

“胡里山炮台的参观游览内容,大致分为4个部分:1、东炮座,世界古炮王大炮,明、清铁炮群;2、清兵营,利用原有官厅、兵房和操练场,开设‘荣光文物宝藏博物院’,展出奇石、古代战炮、宝剑、火枪和古化石;3、炮台园林、亭台、石雕、叠泉、榕根壁雕;4、观山望海,远眺大担、二担等岛屿。”我们重点参观了一、二两个部分。

资料详细介绍了在这里设防的历史,“据清道光《厦门志》记载:厦门从宋嘉佑年间(公元1056-1063)开始设防。元代设置了军事机构‘千户所’。千户就是千夫之长,上等的有兵700名,中等的有兵500名,下等的有兵300名。到 了明代,倭寇经常侵犯沿海,明太祖朱元璋命令江夏侯周德兴到福建增设大量卫所,闽南的永宁卫,分设前、后、左、右中5 所,中、左2所就设在厦门岛上,所以,明初厦门岛称为‘中左所’。大约在明洪武27年(公元1394年)建成厦门城,从此,才出现‘厦门’的名称。”“清康熙19年(1680年),福建水师提督进驻厦门,同时设立‘台厦兵备道’,管辖范围包括台湾、澎湖。雍正5年(公元1727年),改为‘兴泉永道’,管辖兴化(莆田)、泉州2府和永春州。”“清道光3年(公元1823年),千户李逢华曾在胡里山西侧督造磐石炮台,后来被称为厦门港炮台、旧炮台。《厦门志》记载:清道光年间,厦门港有8座炮台:厦门港炮台,大担前、后炮台,小担炮台,浯屿南、北炮台,黄厝社炮台,高崎石炮台。鸦片战争前夕,闽浙总督邓廷桢曾在青屿、屿仔尾、鼓浪屿设立3座炮台。”“清光绪年间,厦门港有比较完整的8座炮台:厦门一侧有白石头炮台、曾厝炮台、胡里山炮台、鸟空园炮台、磐石炮台、武口炮台;龙海一侧有屿仔尾炮台、龙角尾炮台。”“清道光21年(公元1841年),当时的闽浙总督颜伯涛,在白石头至沙坡尾一带,建石壁500丈(每丈3.3333米),安炮100门,被称为‘石壁炮台’,英国人称为‘长列炮台’。在鸦片战争中,英军就是利用长列炮台不能转动的弱点,于1841年8月26日攻破石壁炮台的。英军登陆并将炮台摧毁,大炮被全部推入海中。现在陈列在炮台台面的铁炮中有一门就是从附近海域捞上来的,铁锈班驳,上结蚝壳。”

“清光绪14年(公元1888年)9月1日,闽浙总督卞宝第启奏皇帝,建议在福建建造新式炮台,购买克虏伯大炮,当时着重在闽江口及厦门港。光绪皇帝依准,这是洋务运动的组成部分。不久,卞宝第死于任上,胡里山炮台的建造和购炮便无下文。”“德国商人害怕利益受损,竟怂恿德国使臣向清政府总理各国事务衙门(相当于外交部兼外贸部)施加压办。”“清光绪19年(公元1893年)底,2门28生克虏伯大炮由洋轮运抵闽江口起顿船厂暂放,再造方舟,于光绪22年(公元1896年)转运厦门,由2艘军舰‘琛航’、‘靖远’号护航,由候补知县李麟瑞押运,监工张启正带着器具、工料和工匠到厦门,起驳上台、安置完妥。现在大炮炮筒尾部上端,清晰地刻着克虏伯兵工厂的徽标、厂名、编号、阴文‘1893’及中文‘左’、‘右’、‘后退’等字样,可见,这是专为中国生产的。”

“边宝泉于光绪23年(公元1897年)3月台票8日,邀请福建水师提督杨歧珍、北洋水师教习沙尔(德国人)及经销商上海信义洋行行主罗先苞(德国人)等人,前来胡里山炮台联合验收,得出炮台及大炮完全合乎要求的的结论,当即将新安装的28生克虏伯大炮每门演放3发,炮弹落在大担海面,致远25-26里,炮台毫无损伤,确属工坚料实。边宝泉于这一年12月18日,向光绪摆皇帝作了一个总结性的汇报。”

“2000年6月日,中国驻德国大使馆文化处,给胡里山炮台管理处寄来了一份德国克虏伯公司历史档案馆保存的资料-《1871-1912年出售给中国的大炮统计表》,资料表明,胡里山炮台的2门28生大炮为1892年订货,1893年出厂,编号为L/40C/86和L/40C/87;来函还附有5名中国清朝军官于1890年在克虏伯公司学习操纵大炮的照片。”

“中国厦门胡里山炮台吸取了西欧各国特别是德国建造炮台的经验和长处,结合实际,因地制宜,建成了一座半地堡式、半城垣式的大型炮台。台面不用岩石、水泥,而采用厦门民间的‘三合土’,以防止敌方炮弹飞来,岩石、水泥被炸,成为杀伤的‘弹片’。‘三合土’即灰、沙、土拌以乌樟树汁、糯米浆、红糖、草纸巾,黏性极好,坚固无比,闽南称为‘红糖三合土’。所以,我们今天看到的炮台,既是欧洲款式,又保留我国明、清时期的建筑风格(特别是兵营 内22间房那拱券式的屋顶,并具有鲜明的地方特色。”

“2000年8月24日,中国厦门胡里山炮台珍藏的28生克虏伯大炮,以"现存最大的海岸炮"文物资格,荣获大世界基尼斯最佳项目奖。这是我国文物申报大世界基尼斯纪录并获得成功的第一例。”

资料显示,胡里山炮台几经沧桑,“1937年10月,侵华日军派舰队在飞机的掩护下进攻厦门,遭到胡里山炮台的猛烈还击,打中日舰一艘。日军进攻失败,拖着受伤的军舰离去。在这次战斗中,炮台受到日机轰炸,当场牺牲5人,受伤12人。为安全起见,炮台官兵就用嵩屿铁路遗弃的铁轨拌以水泥,给炮座加了围墙和顶盖。1938年5月,日军再次进攻厦门。这次不敢从南部正面进攻,改从东北部的何厝、泥金、五通一带偷袭登陆,攻下厦门岛。当时,厦门-集美海峡被日军封锁,国民党守军逃无退路,一部分败兵躲进胡里山炮台,凭借克虏伯大炮及坚固的工事进行抵抗,日军久攻不下。后来,国民党政府只好求救于各国驻厦领事馆协助,最后由英、美两国派舰船把胡里山炮台的守军运走,炮台就陷落敌手。日军占领炮台之后,保留2门主炮,把护炮拆毁搬走,又在后山修筑了一个榴弹炮台,炮口对着厦门市区。抗战胜利后,国民党海军又重新接管胡里山炮台。”

“1949年10月17日厦门解放,中国人民解放军进驻胡里山炮台。当时,2门克虏伯大炮完好无损,炮台内存有各种炮弹100多发。西炮的炮筒上还刻着:‘昭和25年大日本皇军松本连队占领全厦要塞’字样。解放军战士见了,将这些字刮掉,重新刻上‘中国人民解放军建阳部队于1949年10月17日解放厦门纪念’的字样。”“1952年以后,胡里山炮台由陆军移防给海军岸炮部队驻守;1958年以后,海军岸炮部队撤走,由陆军接防。驻军先后在炮台前沿加修了"三合土"的掩体工事,至今尚基本完好。1957年间,厦门铁工厂(叉车石前身)建石初期,缺乏原材料,经厦门造船厂介绍,以每斤8分钱的价格购买了两门克虏伯大炮,拆作原料。西炮拆完,准备再拆东炮时,消息传到市委、市政府,市委书记出面制止,东炮得以保存下来。西炮被拆解后,大部分另行加工,改造为机器部件。另尚余一段收缩筒,于1983年7月保存到厦门市博物馆。”

为了丰富景点内容,胡里山炮台于1997年9月25日增设了《荣光文物宝藏博物》分为“世界奇石陈列馆”、“世界古代战炮陈列馆”、“世界古代宝剑陈列馆”、“世界古代火枪陈列馆”和“古化石展示区”5个部分,共展出各类传世珍4305件,包括13世纪以来世界各国的炮铳、枪支、名贵刀剑和武士甲盾455件,以色彩、纹理呈现出山川河海、飞禽走兽、花木虫鱼等各种形象的天然奇石3850件。奇石产于中国(含台湾、香港)和其他20个国家以及非洲。将近100门的青铜古炮,主要来自西班牙、葡萄牙、荷兰、英国和法国,大部分为12-13世纪、小部分为14-16世纪的收藏品。其中有一门世界上最小的古炮,炮长11厘米,重0.22公斤,口径2.2厘米,堪称‘世界炮孙’,它可是12世纪葡萄牙手工打造的实用战炮。‘世界炮王’与‘世界炮孙’得以在百年之后,在胡里山炮台聚会亮相,不能不说是世界双璧、天下一绝。”

仔细参观了奇石馆,离开胡里山炮台,话别了W教授夫妇,我们达乘公共汽车到达重点站厦门大学南校门,回到克立楼整理行装退房,王旭夫妇在逸夫楼餐厅为我们饯行,并在12时开车送我们直奔厦门机场,12:30分车道厦门机场,和他们话别,13:30分我们搭乘的CA958航班飞离了难忘的厦门,结束了厦门行,再见吧厦门,厦门大学,在厦门的朋友和同事们。

学术交流网(www.annian.net)/学术问题研究/2007年1月21日首发

附图:

1.厦门岛东部临海的胡里山炮台

2. 胡里山炮台入口处

3. 胡里山炮台入口处石画

4. 胡里山炮台入口处石画

5. 胡里山炮台入口处石画

6. 胡里山炮台

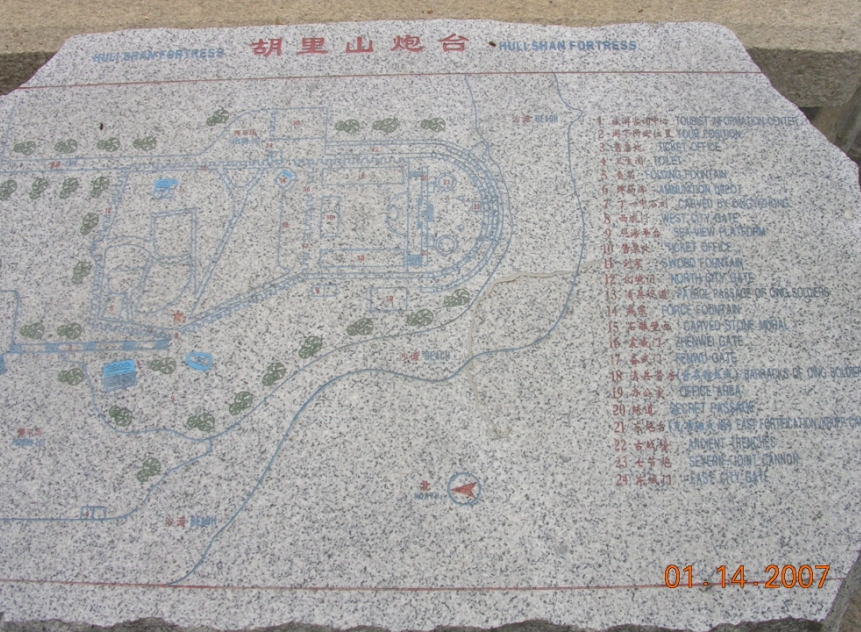

7. 胡里山炮台示意图

8. 胡里山炮台陈列的当年战炮

9. 胡里山炮台

10. 胡里山炮台风光

11. 胡里山炮台

12. 胡里山炮台陈列的遗物

13. 胡里山炮台

14. 胡里山炮台与日本侵略军作战的炮位

15. 胡里山炮台介绍

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自黄安年科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-415-1502403.html?mobile=1

收藏