博文

邓蜀生忆1944-45年飞越驼峰、亲历印缅战场前线采访【黄安年、李剑鸣2011年5月9日采访于人民出版社】

||

邓蜀生忆1944-45年飞越驼峰、亲历印缅战场前线采访【黄安年、李剑鸣2011年5月9日采访于人民出版社】

黄安年文 黄安年的博客2025年9月4日发布 第37456篇

【个人所藏资料 影像资料 YXZL2011.5.9】

从随军记者到出版人和历史学家----对话人民出版社资深编审邓蜀生 (二)和美国打交道的两次战争

2014年12月13日按:富有传奇人生的邓蜀生先生(1923.10.05-2021.04.26)是新中国亲历中美结盟的国际反法西斯战争和中美对抗的朝鲜战争的见证人,也是兼军旅记者、出版编辑、历史学家于一身的践行者和学问家,还是新中国组织出版大型美国史著作的“第一人”,中国美国史研究会的创建人之一和顾问,写了不少在学术界和新闻界了有影响的论著,为中国美国史研究会的健康发展和学术繁荣作出了独特的贡献。本文原载《社会科学论坛》2011年第8期第115-132页,发表署名邓蜀生、黄安年、李剑鸣对话文章《从随军记者到出版人和历史学家----对话人民出版社资深编审邓蜀生》。文章最后说明:“2011本文由黄安年教授录音并整理,本刊在发表时有所压缩。”这里发表的是《从随军记者到出版人和历史学家----对话人民出版社资深编审邓蜀生》全文版,文章最后有:“2011年5月31日后记:本文由黄安年录音与整合,为便于阅读作了分类,列出小标题,均经邓蜀生本人校定。”

***************************

***************************

受访人: 邓蜀生

采访人: 黄安年、李剑鸣

时间: 2011年5月9日9:00-11:00

地点: 人民出版社三楼小会议室

引言:

20世纪50年代以来,我国的美国史研究经过教学和研究工作者、编辑和出版工作者的共同努力,取得了十分可喜的成果,其中有一位德高望重、有口皆碑的美国史研究专家。他为推动中国的美国史研究作出了卓越贡献,迄今已经88岁高龄,集学者和编辑于一身。他不在大学任教、不是研究生导师,也不领衔教育部或社科院重大课题项目,然而不仅他的美国史研究论著在中国美国史研究界产生广泛的影响,而且在组织、出版美国史著作方面发挥了其他美国史专家无可替代的作用,是近半个世纪以来我国组织出版美国史著作的“第一人”,他就是我们所尊敬的人民出版社资深编审邓蜀生先生。

特别需要提出的是自1979年到2002年长达1/4世纪的时间里,先是美国通史丛书的组织编写和分别出版,再到《美国通史》6卷本的推出是我国美国史研究新的里程碑,它标志我国美国史研究水平达到了一个新水平,不仅对于美国史研究而且对于国别史研究,对于出精品、出人才都有重要启迪。这6卷本的总主编是刘绪贻、杨生茂先生,而策划和责任编辑,连同前面提到的美国通史丛书都是邓蜀生先生一人。为了确保这部专著的高质量,邓先生和刘绪贻、杨生茂先生一起倾注了极大的精力,就组织编辑出版的角度而言,他更是作出了突出的重大贡献。可以毫不夸张地说,没有邓先生25年始终不渝的努力,就不可能有美国通史多卷本丛书和6卷本《美国通史》精品的完整出版。单以编辑出版质量而言,整个6卷本293万字的《美国通史》中的文字差错只有26个字,尽管如此,邓先生在改正了26个字的差错后,又将6卷本《美国通史》重印了一遍,力求精益求精,这种精神在今天是极其难能可贵的。邓先生一生干了无数实实在在的事,但很少公开张扬,我们的学术研究需要这样甘为人梯、低调实干的奉献精神,当你看到一些真正的学术精品面世的时候,你可曾注意这里面有邓蜀生编辑一份默默无闻的铺路人的贡献。

邓蜀生先生不仅是我国资深编审和著名美国历史学家,也是中国美国史研究会的创建人之一和顾问,为中国美国史研究会的健康发展和学术繁荣作出了独特的贡献。他亲历了中美结盟的国际反法西斯战争和中美对抗的朝鲜战争,兼军旅记者、编辑、历史学家与一身。他作为人民出版社资深编审的传奇人生,从一个侧面见证了半个多世纪来我国出版界和美国史学界发展历程。

(二)和美国打交道的两次战争

(二)和美国打交道的两次战争

1,中国驻印军随军翻译官和记者两重身份

黄:作为战地记者和军事记者,您参加和美国有关的两次战争,能否谈谈您的见闻,例如缅印战场难忘情景,和当时盟军美国兵的共同生活,乘坐运输机飞越“驼峰”的生死考验等。

邓:1944年我21岁时在印缅战场上,是以重组的中国驻印军随军翻译官的身份征调(Draft)出去的。到雷多那儿以后,我在新6军第14师当翻译官,正好他们要办报纸,我一面当翻译一方面编报,这样我就是两重身份,所以我就在那里采访了一些东西,写一些东西基本上是新6军部队的,是写给重庆《大公报》的。【1】后来,我又调到美军部队去当联络员去了,这是一支特攻队部队,叫战神突击队,实际上是正规部队,但他们这些人组成十分复杂,里面有些是放出来的囚犯。我在那里半年多。起什么作用呢?起和中国部队、和当地村民的联络作用。所以我是双层的关系,这么一来(很多人)都来采访我。【2】

2,亲历飞越驼峰,做好牺牲准备

黄:您是怎样到印缅战区的?

邓:我是1944年1月离开复旦,4月经昆明驼峰飞到了雷多,印缅战区史迪威总指挥部。

黄:说到驼峰我插一句,今年4月14日,我在南京参观了航空烈士公墓,其中墓碑名单中美国就有2197人,中国870人,其中不少航空烈士是在驼峰飞行中牺牲的。

邓:我飞越驼峰坐的是运输机,不像现在,那是C46运输机,也没有座位,坐着时每一个人发一个降落伞,上飞机时美军一位军士告诉你,手上扣上环,不要过早打开,到了自己手足无措时,用手一拉,降落伞自己开了。我们心想即使打开降落了,你到那个地方雪山雪地也要饿死了,所以也没有想到要打开降落伞。甩就甩吧。不过我们总算飞越了驼峰,当时比较年轻。

黄:您过驼峰时就是往返一次吗?

邓:过驼峰,我就这一次。到那里以后,飞机将那里的物资等运回来。那时就靠驼峰,当时滇缅公路没有打通。我们过去的任务就是打通这条公路,保护两侧,就是史迪威公路、实际上就是中印公路,又叫缅中公路,现在这条公路已经在恢复利用,但也不起很大作用。

黄:2007年我去过中缅边界,看到过中缅公路的起点和还有一个公路的遗址。

3,我的番号中美5332旅475团第二营

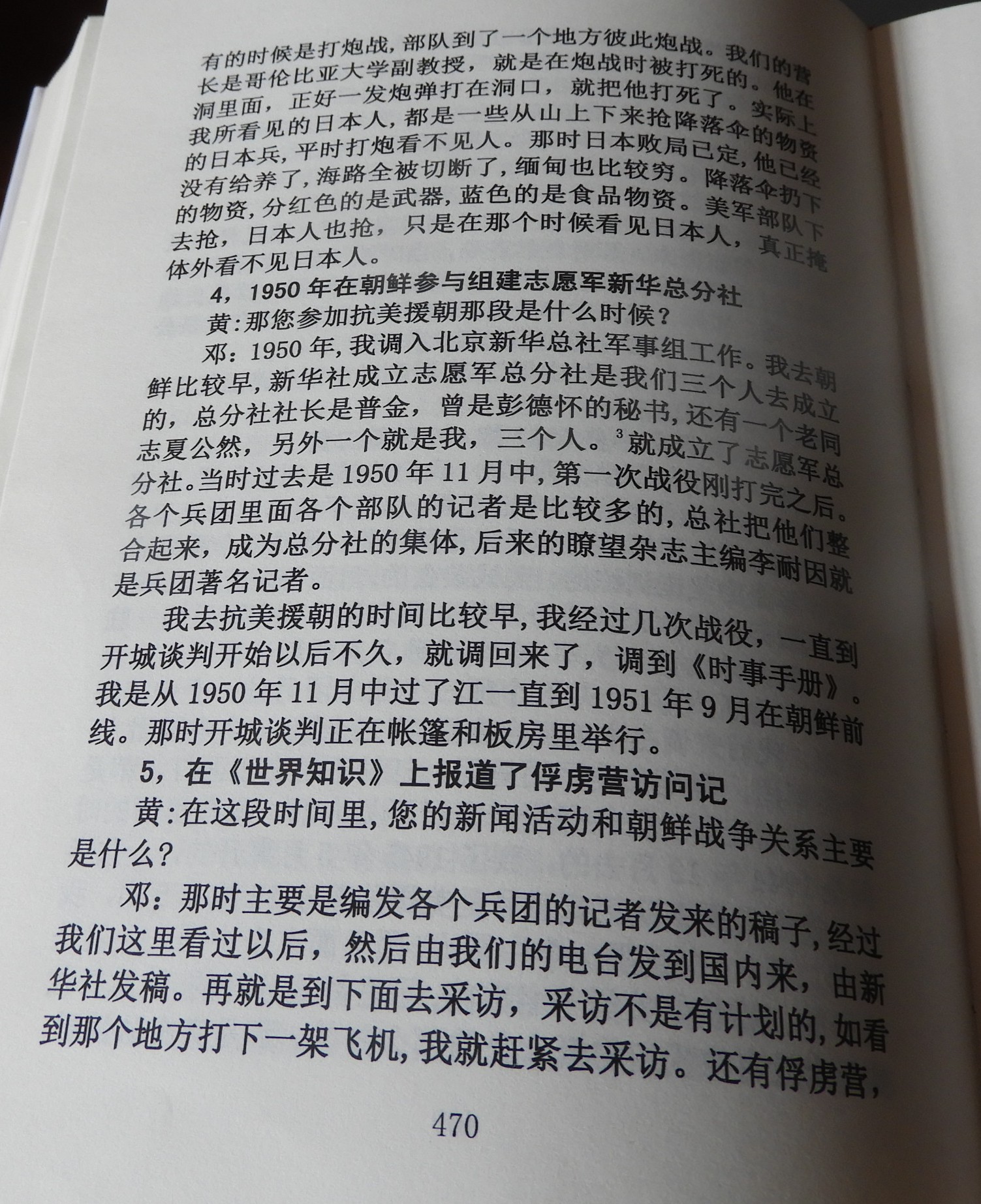

邓:中国的部队分两部分,我们的部队叫驻印军,在滇西的以怒江为界的部队叫远征军,远征军的总司令是卫立煌,那边的驻印军总司令原来是罗卓英。他是两个系统的。驻印军是由美国训练的,美式装备的,里面每个营以上都有美军顾问,指挥系统是分开的。我们属于驻印军系统,驻印军里面分为两个大军,一个是孙立人的新一军和一个是廖耀湘的新六军,一共五个师三个独立团另外一个中美混合旅,我后来调在中美混合旅里,有三个团,一个中国团,两个美军团,我是在美军团里面。打仗不是在正面打,都是在深山里迂回,往往行军二三日不见人烟。我在里面的时间是1944年12月去的,到了1945年5月离开的,一共半年。这支美国军队正式番号是美国陆军5332旅475团,我在第二营,一个营里一个中国人,团里面有个中国人,就是这样的。旅长是美国一名准将,团里都是分开的,彼此打仗实际上没有像我们的概念上的那么打仗。那是突击队性质,有的时候是打炮战,部队到了一个地方彼此炮战。我们的营长是哥伦比亚大学副教授,就是在炮战时被打死的。他在洞里面,正好一发炮弹打在洞口,就把他打死了。实际上我所看见的日本人,都是一些从山上下来抢降落伞的物资的日本兵,平时打炮看不见人。那时日本败局已定,他已经没有给养了,海路全被切断了,缅甸也比较穷。降落伞扔下的物资,分红色的是武器,蓝色的是食品物资。美军部队下去抢,日本人也抢,只是在那个时候看见日本人,真正掩体外看不见日本人。

https://wap.sciencenet.cn/blog-415-1500398.html

上一篇:再忆瞻仰南京国际航空烈士陵园(2011.4.14; 2025.9.4)

下一篇:A再忆瞻仰南京航空烈士墓碑(2011.4.14; 2025.9.5)