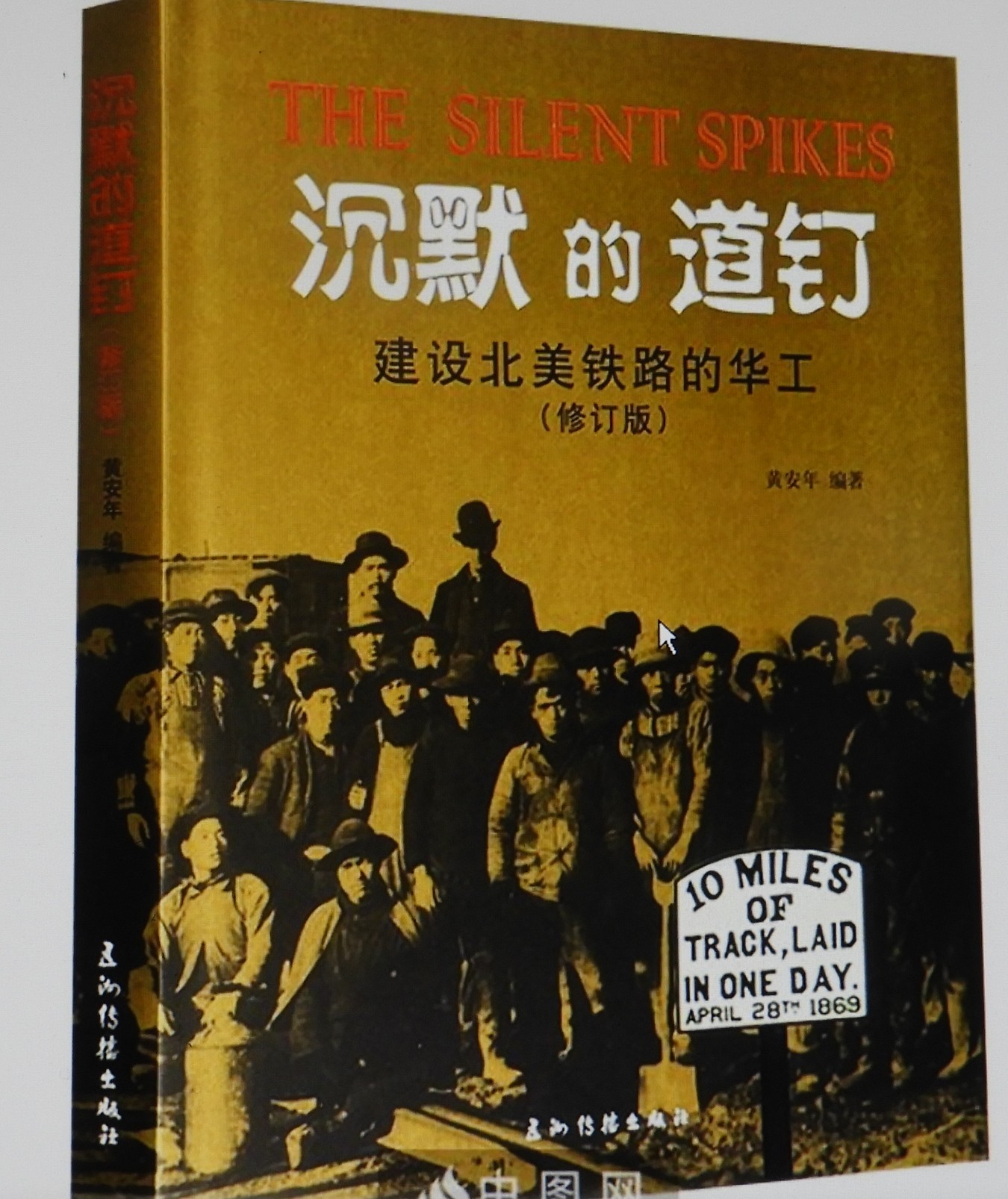

有感于郭征帆学友推荐网购《沉默的道钉:建设北美铁路的华工》(增订版)

黄安年文 黄安年的博客/2025年8月14日发布 第37245篇

【纪念沉默道钉】

上午郭征帆学友发来中国网“热销”我的2017年增订版《沉默的道钉:建设北美铁路的华工》书画册(见下面的文字内容)。他的热心通报使我深受感动。不过我也坦言:“这亇主题时下感兴趣人少之又少,賣不动了。”

为何如此悲观呢?君不见这部2017年再版195页16开本的精装当时定价158元,如今35元为原价的22.18%。

您们看到报刊影视上有涉及铁路华工内容么?有学人在继续研究铁路华工问题么?美中民间交往四大节点(商贸、修路、留学、援华)无论如何离不开华工建设北美第一条太平洋铁路的。如今一本图书195页精装的纯文字恐怕也不至于35元啊。故而如为收藏故不妨动一下,如若研究这一话题,那么我的科学网博文有千篇以上在其中,无需缴费的。

*************************

关注近代底层群体的珍贵史料!《沉默的道钉:建设北美铁路的华工》大16开精装,240余幅珍贵的历史图片+翔实的文字资料,记述150多年前大批北美铁路华工漂泊海外、生存挣扎、立足生根的坎坷遭遇

本书看点

★16开精装,五洲传播出版社出版 ★之所以用“沉默的道钉”这个书名,是因为北美铁路华工作为铺路工像不起眼的道钉一样,为美国近代化铺路,同时又是沉默的弱势群体,饱受歧视和种种不公正待遇,没有话语权。 ★讲述北美铁路华工的故事,关注学界以往忽视的方面,让“沉默的道钉”不再沉默 ★本版为修订版,较之2006年初版采用的210幅插图,酌情增加了30多幅,包括许多当年割舍的和此后新发现的一些很有价值的图片,如五邑华侨华人博物馆珍藏的咸丰六年(1856)华工为去美国谋生借款买船票的契约,光绪八年(1882)赴美华工黄华饶所持的大清国护照等等

编辑推荐

150年前,数以万计的华工漂洋过海来到美国,参与建设美国太平洋铁路,铺就了通往美国西部的战略大通道(这条通道在美国和加拿大历史上有着举足轻重的地位)。这条铁路的建设,与远涉重洋来到北美的华工先驱们的努力密不可分。 本书之所以用“沉默的道钉”这个书名,是因为北美铁路华工作为铺路工,像不起眼的道钉一样,是为美国近代化铺路、打基础的。同时,这些铁路华工又是沉默的弱势群体,他们生存艰难、工作艰险,又饱受歧视和种种不公正待遇,是被遗忘的、没有话语权、没有引起重视的中国第一代大规模远涉重洋到达北美的农民工。 今天,人们开始关注中国普通农民工当年是怎样走向美国和世界的,美国不同群体的人们最初又是怎样看待当年来到美国的中国农民工的,这些中国农民工怎样适应美国的生活和工作,又是怎样逐步融入美国社会并保持华裔民族特色的。北美铁路华工研究为我们找到了一个文化和历史发展的交汇点。 本书通过许多珍贵的历史图片和较为翔实的文字资料,反映了19世纪中晚期数万华工漂泊海外的坎坷遭遇,展现了100多年前在北美建设铁路的华工从生存挣扎到立足生根,为当地文明的发展尤其是美国西部开发所作出的巨大贡献,是公众了解历史上的中美、中加人民交往的上佳资料。

作者简介

黄安年,北京师范大学教授,中国美国史研究会顾问,中华美国学会常务理事。1936年生,江苏武进人。1958年毕业于北京师范大学历史系。长期从事美国史、世界现代史教学和研究。发表文章300多篇,出版著、编、译作等30多部,主要有《沉默的道钉:建设北美铁路的华工》《老话题与新挑战——美国的崛起与崛起后的美国》《当代美国的社会保障政策》《美国社会经济史论》《二十世纪美国史》等。曾任中国美国史研究会副理事长(1993-2008)兼秘书长(1990-1996)、美国《美国历史杂志》(The Journal of American History)国际特约编辑(1992-2008)、北京市历史学会秘书长(1986-1998)。1991以来六次赴美学术访问或考察,历时四年。

片段试读

19世纪中叶,美国是一个欣欣向荣、充满活力的发展中新型国家。中国近代启蒙学者徐继畬(1795-1873)当时在其著作《瀛环志略》中曾大力赞扬新兴美国精神。19世纪40年代美国的西进运动快速推进,1846—1848年美墨战争后,美国领土已经扩张到了太平洋沿岸。1848年加利福尼亚萨克拉门托附近地区发现了金矿,“淘金热”随之而来。其后不久开始了太平洋铁路的兴建,大批淘金者和劳动力从四面八方涌入加州。美国内战和内战结束后工业化的迅猛发展,使得廉价劳动力的需求更加迫切。中国因鸦片战争的结果招致民族屈辱、社会动荡不安,处于社会最底层的农民更加苦不堪言。美国招募华工的商人们编织的“金山梦”,对他们有着巨大吸引力。中国南方的许多贫苦农民,以契约苦力的身份,乘坐“三桅大眼船”,在波涛汹涌的太平洋上漂流两三个月,与饥饿、缺水、污浊的空气和疾病甚至死亡相伴,经受人生极限的煎熬,来到美国遥远西部的加利福尼亚旧金山地区寻找“金山梦”。 19世纪五六十年代加利福尼亚的中国人究竟有多少,历史学家说法不一。但他们是最早到来的一批亚洲人,占加州人口相当大的比例,对此人们并无异议。在早期赴美的华人中,既有被招募的华工,也有被拐骗的“猪仔”(粤语,指迫于生计签订卖身契约远渡重洋做苦力的劳工,其境遇犹如卖出待人宰杀的猪仔,故称。——编者注),还包括一部分商人、工匠、仆役、农民和渔民等。他们大多数来自广东省珠江三角洲的台山、新会、开平、恩平等地,主要是男子,抵达美国后首先落脚在西海岸的旧金山(三藩市)和北加州其他城镇,这些华工成了中国第一波移民潮涌入美国的先驱。在旧金山和萨克拉门托,由于与当地人语言和生活习俗的不同,华人往往集聚在一起,逐渐形成了美国历史上最早的唐人街。他们在美国从事开矿、筑路、烟草、制鞋、呢绒、服装、纺纱、垦荒、兴修水利、葡萄种植、捕鱼、零售、餐饮等行业,为美国西部,特别是新兴的加州建设作出了巨大的贡献。据加利福尼亚州劳工局长估计,在加州从事园艺劳动的华工1866年达3万人,占加州园艺工人总数的87.5%。在萨克拉门托,华人农业工人占农业劳动力的86%。美国一些官员证实:“没有华工,就没有美国西部的垦殖”,“是华人教会了美国人如何栽种、培育、收获果园和庭园里的作物。”“华工使荒地变成良田,使整个加州变成一座花园、一个果木园。”“如果没有华工的辛勤劳动,加州的开拓和发展要推迟几十年。”华工成为加利福尼亚烟草、呢绒、纺纱、制鞋等工业部门的骨干劳力。据统计,1872年,加利福尼亚工厂中50%是华人。一些美国有识之士评论说:“没有华人劳工,加利福尼亚的制造业一天都不能存在下去。”1850—1870年,加州税收的一半直接取自中国劳工的血汗钱。“在矿区、农场、工厂以及加利福尼亚的劳工中,雇用华人是最理想的。华人做的大部分工作,如果用要求很高的白人工人来做,那将不能持续下去。”当时清政府两广总督张之洞(1837—1909)在1886年上书清廷时说:“金山各埠,始则利华工之工勤价省,多方招徕开矿修路之工,美商藉华工以获利者,不知几千亿万。”学者梁启超(1873—1929)在《新大陆游记》中也称加州的繁荣“实吾国人民血汗所造出之世界也”。这些足以表明华工对于美国经济的发展作出了重大贡献。 然而,华工在加州的生活相当地艰苦。即使在白人已经开挖遗弃的矿坑里淘“金”,同样要缴纳采矿税。矿工们居住的“中国营”住房简陋,环境恶劣,卫生条件很差。除了采矿、筑路和务农以外,裁缝洗衣业、中餐馆业和理发业为代表的“三把刀”(剪刀、菜刀、理发刀)式经济加上杂货业,是19世纪中后期旅居海外的中国人重要的谋生手段。这些行业工作时间长,劳动繁重、单调乏味,收入低微。华工来美国金山寻梦期间,正值美国内战,少数长期生活在美国的华人也参加了联邦军队反对南部奴隶主分裂国家的战争。 ……

本单详情

《沉默的道钉:建设北美铁路的华工》 作者:黄安年/编著 出版社:五洲传播出版社 ISBN:9787508532868 出版时间:2017年1月第2版 开本:16开 页数:195 定价:158元 目录 修订版前言 2006年版前言 一、远涉太平洋 金山寻梦 二、建设美国太平洋铁路的华工先锋 史无前例的中央太平洋铁路 华工在中央太平洋铁路工地 横贯北美大陆铁路的开通 华工的艰难生活 三、建设加拿大太平洋铁路的华工先锋 四、华工奉献 丰碑永存 后记 注释

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自黄安年科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-415-1497661.html?mobile=1

收藏