博文

超加工食品真的有那么不健康吗?  精选

精选

|

超加工食品真的有那么不健康吗?科学研究这样说

这类食品常被认为与肥胖及其他健康问题相关,但部分科学家认为,“超加工食品”这一分类范围过广,难以指导日常饮食选择。

超加工食品(包括超市货架上的多款零食)往往脂肪、盐和糖含量较高。图片来源:Kenishirotie/阿拉米图片社(Alamy)

21世纪初,巴西营养学研究者卡洛斯·蒙泰罗(Carlos Monteiro)有了一项令人困惑的发现,而这一发现最终让他茅塞顿开。当时,他正在梳理家庭支出调查数据,试图弄清为何本国肥胖和2型糖尿病发病率攀升得如此之快。过程中他意外发现:与几十年前相比,人们购买糖、盐及其他通常被认为与这些疾病相关的食材的量,反而减少了。

直到蒙泰罗与同事深入研究后,才找到问题的根源:人们购买白糖自制蛋糕和甜点的量少了,但会吃更多预制糕点和早餐麦片(其中含大量糖);购买食盐的量少了,但会摄入更多冷冻披萨、鸡块和脱水速溶汤(其中含大量盐)。“我们意识到,问题在于传统饮食模式正被一种食品取代——这类食品经过多次加工,最终形态已完全看不出原始食材的样子。我们将其命名为‘超加工食品’。”

蒙泰罗是圣保罗大学(University of São Paulo)的营养学与公共卫生研究者,他在2009年的一篇论文中首次提出“超加工食品”(UPF)这一术语,并指出:若想推广健康饮食,研究者应更关注食品的加工程度、加工范围及加工目的,而非仅仅关注营养成分构成[1]。这一突破性观点引起了其他研究者的关注。在之后的约十年间,数十篇论文相继发表,均指出超加工食品与肥胖及一系列其他健康问题存在关联。

各国政府也注意到了这一问题。2014年,巴西率先建议民众避免食用超加工食品。法国、比利时、以色列等国随后纷纷效仿。美国卫生与公众服务部(HHS)部长罗伯特·F·肯尼迪二世(Robert F. Kennedy Jr)对超加工食品持批评态度,他在今年1月表示,这类食品正在“毒害美国民众”。同年5月,美国政府宣布计划制定一项研究议程,以支持营养政策制定、改善民众饮食——其中一部分工作便是深入了解超加工食品对健康的影响。

尽管有充分证据表明,超加工食品摄入过多与健康状况不佳相关,但部分科学家对“超加工食品”这一分类的实用性提出质疑,认为它不适用于科研,也难以作为饮食建议的依据。他们指出,这一分类范围过广、定义模糊——将市售酸奶、全麦面包与甜甜圈、薯片等差异极大的食品归为一类,逻辑上并不合理。此外,他们还提出疑问:超加工食品之所以常与健康问题挂钩,是否只是因为这类食品普遍高脂肪、高糖、低纤维、低维生素?相关争议仍未平息,但近期的研究成果或许能为人们选择健康饮食提供一些参考。

饮食模式的转变

数十万年来,人类一直通过烹饪对食物进行加工。发酵、研磨、腌制、熏制等食品加工方式也有着悠久历史。罐装、巴氏杀菌,以及使用人工甜味剂、色素等食品添加剂的做法,可追溯至19世纪。如今,许多食品会经历多种先进加工工艺,例如:分离成糖、油、纤维等单一成分;通过氢化改变物理特性;以及挤压成型(将食材置于高温、高压环境下,经剪切力作用后快速膨胀塑形)。这类经过深度加工的食品,通常被归类为超加工食品。

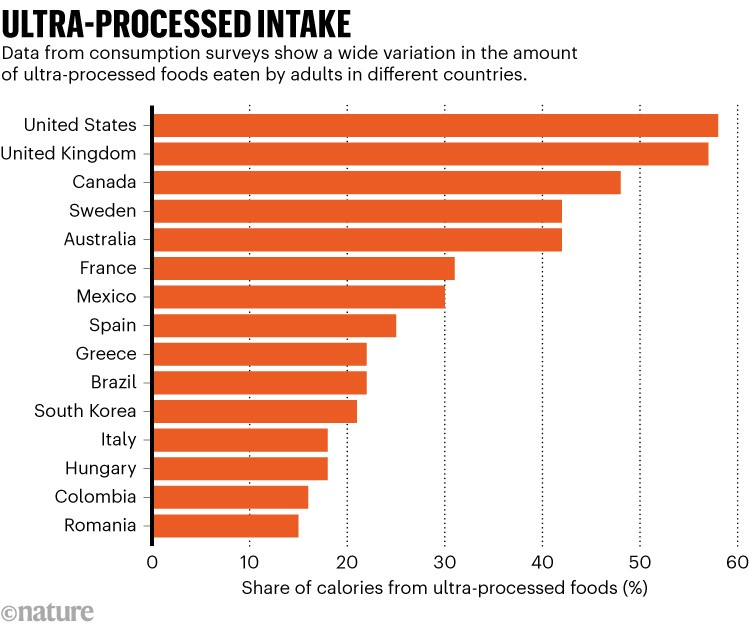

自20世纪50年代起,超加工食品的消费量开始上升,最初主要集中在高收入国家;20世纪90年代后,中低收入国家的超加工食品消费量也逐渐增加[2]。调查显示,超加工食品提供的热量占美国和英国民众每日总热量摄入的近60%,在加拿大这一比例为48%,澳大利亚为42%(见图“超加工食品摄入量”)。而在罗马尼亚(15%)、意大利(18%)、巴西(22%)和法国(31%),传统饮食模式的影响力依然更强,超加工食品的热量贡献占比相对较低。

研究表明,在许多国家,超加工食品(UPF)消费量的上升可能是导致一系列健康问题患病率增加的原因之一。数十项研究均发现,超加工食品摄入量大的饮食模式,与肥胖、心血管疾病、2型糖尿病、脂肪肝、癌症、哮喘、抑郁症及焦虑症等疾病的患病风险升高存在关联[3-5]。

例如,在去年发表的一项研究中,美国马萨诸塞州波士顿市哈佛大学的流行病学家宋明阳(Mingyang Song,音译)及其同事,分析了超过11万名美国成年人的饮食与健康数据——这些受试者的中位随访时间超过30年。宋明阳发现,在研究期间,饮食中超加工食品提供的热量占比最高的人群,其全因死亡风险比超加工食品摄入量最低的人群高出4%。此外,超加工食品摄入量较高与神经退行性疾病死亡风险升高相关,但与心血管疾病、呼吸系统疾病或癌症的死亡风险无显著关联[4]。在控制了体重指数、体力活动量、饮酒量及家族健康史等因素后,研究人员发现,饮食中包含更多加工肉类、禽肉、海鲜及含糖饮料的人群,相关疾病风险也更高。

该研究还指出,营养质量可能是超加工食品占比高的饮食模式不利于健康的重要原因。研究采用“替代健康饮食指数”(一种饮食评分体系)对饮食健康程度进行评估后发现:对于那些超加工食品摄入量虽高、但饮食仍被判定为“健康”的人群,其健康风险的升高幅度要小得多。这类“健康饮食”的特点是包含大量蔬菜和坚果,同时限制含糖饮料、红肉、加工肉类、盐及反式脂肪的摄入。宋明阳表示:“一旦我们将饮食质量这一因素纳入考量,超加工食品摄入量与死亡风险之间的关联就会显著减弱。”

不过,其他研究则表明,营养成分并非问题的全部。英国伦敦大学学院的临床科学家塞缪尔·迪肯(Samuel Dicken)在综述了37项报告超加工食品与健康结局关联的研究后发现,即便研究人员控制了营养成分这一变量,几乎所有关联仍依然存在[6]。

随后,迪肯及其同事开展了一项试验:研究人员要求超重或肥胖的成年受试者先遵循两种“健康饮食”中的一种(两种饮食均符合英国《健康饮食指南》标准,详见链接go.nature.com/4fpdeen),之后再切换到另一种饮食。这两种饮食中,一种以超加工食品为主,另一种以轻度加工食品为主,但两种饮食的蛋白质、碳水化合物、脂肪、纤维、钠及糖含量均保持一致。试验结果显示,受试者食用轻度加工食品饮食时,体重下降幅度是食用超加工食品饮食时的两倍(平均减重2公斤,而后者仅减重1公斤)[7]。该研究成果于8月发表,其结果表明,其他研究中观察到的“超加工食品饮食与健康问题高发相关”这一现象,无法完全用“营养成分不佳”来解释。那么,还可能涉及哪些其他作用机制呢?

加工之外的因素

迪肯的研究是为数不多针对超加工食品的随机对照试验(RCT)之一。研究人员表示,与回顾性研究和观察性研究不同,随机对照试验能够证明因果关系,因此或许能更清晰地揭示超加工食品与健康的关联。

首个针对超加工食品的随机对照试验,由综合生理学家凯文·霍尔(Kevin Hall)带领团队完成——截至今年4月,霍尔仍在美国卫生与公众服务部(HHS)下属的美国国立卫生研究院(NIH)任职。十多年来,霍尔一直致力于克服营养学研究的部分局限性:他会让研究受试者入住研究型医院,以便精确记录他们的饮食情况。

2015年,霍尔在一次会议上展示了一项研究成果(该研究对比了“低碳水化合物、以动物制品为主”与“低脂肪纯素食”两种饮食模式的效果),之后两位巴西研究人员与他取得了联系。霍尔回忆道:“他们说很喜欢我的报告,但认为我对营养成分的关注已经是‘20世纪的研究思路’了,还说我其实应该关注食品加工的程度和目的。”彼时霍尔尚未听说过“超加工食品”这一概念。尽管持怀疑态度,但他仍对此产生了浓厚兴趣,并设计了一项试验:20名成年人入住马里兰州贝塞斯达市的国立卫生研究院临床中心,先连续两周食用超加工食品占比高的饮食或未加工食品饮食,之后再互换饮食模式。

法国奥尔良附近一家工厂内,裹粉鸡块在包装前接受检验。图片来源:纪尧姆·苏旺/法新社(AFP)通过盖蒂图片社(Getty)

与众多研究者一样,霍尔采用蒙泰罗提出的分类体系来定义超加工食品(UPF)。该体系名为“NOVA”,依据食品的加工程度、加工类型及加工目的,将食品分为四类[8]。蔬菜、未调味意面等未加工或轻度加工食品处于分类体系的一端;而超加工食品则处于另一端,这类食品需经过多道工业加工工序,且通常含有家庭厨房中极少使用的成分,如高果糖玉米糖浆、氢化植物油,以及色素、乳化剂等食品添加剂。

在霍尔开展的随机对照试验中,受试者可自由进食,但两组饮食的营养成分构成保持一致。令霍尔意外的是,2019年发表的试验结果显示:食用超加工食品饮食时,受试者平均每天多摄入约500千卡热量,且两周内平均增重0.9公斤[9];而食用未加工食品饮食时,受试者体重会减少相同的重量。

为弄清为何某些饮食模式(包括超加工食品占比高的饮食)会导致热量摄入增加,霍尔及其同事深入分析试验结果后发现:进食速度越快,摄入的热量越多[10]。此外,当食物能量密度高(每克含热量更多)且“超美味”时,受试者也会摄入更多热量——部分研究者认为,这类食物中脂肪、碳水化合物、糖和盐的组合比例极高,会激活大脑中的奖赏信号,同时绕过饱腹感调节机制[11]。能量密度高的食物比能量密度低的食物更易咀嚼吞咽,能在更短时间内提供更多热量;而许多超加工食品因去除了水分,恰好属于高能量密度食物。

但关于“额外热量摄入的驱动因素”仍存在疑问,因此霍尔又设计了一项新试验:36名受试者需分别食用一周轻度加工食品饮食,以及三种不同的超加工食品饮食(第一种高能量密度且超美味,第二种高能量密度但非超美味,第三种既非高能量密度也非超美味)。

该研究目前仍在进行中,但初步结果显示:与食用轻度加工食品饮食相比,受试者食用“高能量密度且超美味的超加工食品饮食”时,摄入热量更多、体重增加更显著。此外,“高能量密度且超美味的超加工食品饮食”所导致的热量摄入增加和体重上升,在“高能量密度但非超美味的超加工食品饮食”中也大部分出现——这表明能量密度可能是影响健康更关键的因素。

此前研究已证实,放慢进食速度、选择低能量密度饮食,与减少热量摄入相关;且食物质地等多种因素会影响进食速度[12]。

荷兰瓦赫宁根大学及研究中心的营养学研究者西亚兰·福德(Ciarán Forde)曾开展过一项研究:他让50名成年人在四次午餐中自由进食,结果发现,无论食物是否为超加工食品,当提供的是薯格等质地较硬的食物时,受试者的摄入量远低于食用土豆泥等质地柔软的食物时[13]。“我们发现,影响食量的是进食速度和食物质地,而非加工程度。”福德表示。

福德团队随后又开展了一项试验:41名成年人需先连续14天食用由“质地较硬、需慢食”的超加工食品构成的饮食,或由“质地柔软、易快食”的超加工食品构成的饮食,之后再互换饮食模式。福德指出,两组试验饮食的能量密度已预先匹配,且受试者实际摄入食物的能量密度最终也一致。尽管完整结果尚未发表,但福德在今年6月于美国佛罗里达州奥兰多举行的美国营养学会会议上公布的初步数据显示:食用“需慢食”超加工食品饮食时,受试者平均每天比食用“易快食”超加工食品饮食时少摄入369千卡热量。

福德(其研究获得过多家跨国食品企业资助)认为,能量密度与食物质地的共同作用,或许能解释为何人们会摄入更多热量。“超加工食品中可能并不存在我们尚未了解的‘神秘成分’,影响食量的其实是我们早已熟知的因素——即食物的食用方式,以及这些方式如何决定进食量。”

超加工食品与健康之间的关联,或许还存在另一种解释——肠道因素。2023年发表的一项随机对照试验中,美国奥兰多 AdventHealth 转化研究所的营养学研究者卡伦·科尔宾(Karen Corbin)以17名肥胖成年人为研究对象,发现:食用“低超加工、高纤维”饮食时,受试者对食物中可用热量的吸收率平均为89.5%;而食用包含超加工食品的典型西式饮食时,热量吸收率平均高达95.4%[14]。

肠道微生物以膳食纤维为“食物”,通过发酵膳食纤维产生短链脂肪酸——这种物质有助于调节血糖水平、改善身体对胰岛素的反应。科尔宾的研究显示,食用高纤维饮食时,受试者血液中短链脂肪酸及“胰高血糖素样肽-1”(GLP-1,一种能促进饱腹感的激素)的水平,均高于食用西式饮食时。科尔宾表示,超加工食品占比高的饮食通常纤维含量低,这可能是导致体重增加和健康问题的原因之一——因为纤维不足会使食物在到达肠道微生物前,更多能量被小肠吸收。

部分研究者称,超加工食品会引发类似成瘾的生理和行为反应,但相关科学证据尚不明确。今年早些时候,霍尔及其同事发表的一项研究显示,饮用超加工奶昔并不会像摄入消遣性药物那样,引发大脑中的多巴胺反应[15]。霍尔表示,美国卫生与公众服务部(HHS)审查了他就该研究接受媒体采访的内容。研究发表后不久,他便申请提前退休并辞职,原因是他认为自己在国立卫生研究院(NIH)已无法开展关于超加工食品的无偏研究。

美国卫生与公众服务部发言人否认了霍尔的说法,并表示特朗普政府“支持科学”。

值得思考的问题

综合福德、霍尔、科尔宾等人的研究来看,超加工食品占比高的饮食与健康不佳之间的关联,背后存在多种相互重叠的因素,包括热量摄入增加、能量密度升高、进食速度加快、食物质地更软,以及营养质量下降。

但美国印第安纳州西拉法叶市普渡大学的营养学研究者理查德·马特斯(Richard Mattes)等学者并不认同这一结论。在2023年发表的一篇论文中,马特斯综述了16种关于“超加工食品与健康不佳关联”的假说依据,包括与食物选择相关的假说(如“超美味”特性)、与食品成分相关的假说(如质地、营养水平、添加剂),以及与消化过程相关的假说(如进食速度、微生物介导效应)[16]。“我们发现,这些假说均缺乏可靠的科学依据。”马特斯表示。他同时任职于跨国食品零食企业玛氏集团(Mars)及美国行业机构谷物食品基金会(Grain Foods Foundation)的科学顾问委员会。马特斯认为,运动、睡眠、压力、教育水平、社会经济地位等混杂因素,或许才是超加工食品与健康不佳之间关联的真正原因。

另有部分研究者反对将“超加工食品”作为一个独立分类,理由是该分类具有主观性、定义模糊且范围过广。例如,这些研究者提到2022年的一项研究:150多名营养学研究者、营养师及食品行业研究者依据NOVA体系对231种食品及产品进行分类,结果显示分类结果一致性极低[17]。“超加工食品分类涵盖的食品种类过于繁杂,从整体上看,这一分类无法提供太多有价值的洞见。”宋明阳表示。

福德也对“超加工食品”这一分类持批评态度,他认为不应再将其作为科学研究工具或饮食建议依据。“本质上,‘超加工食品’这一分类无法区分对健康有益和有害的食品。”他说,“NOVA是一次出色的思维实验,但作为开展饮食研究或制定公共卫生指导方案的框架,它完全无法满足需求。”

研究缺口的存在、超加工食品饮食的异质性,以及缺乏统一且公认的超加工食品定义,使得人们难以将“减少超加工食品摄入”的益处,与“每天至少吃五份蔬果”“规律运动”等其他健康选择的益处进行比较。

为“超加工食品”分类辩护的研究者承认该分类存在局限性,但认为它仍有其价值。蒙泰罗表示,许多批评者在否定他提出的体系时,要么误解了核心观点,要么忽略了他自2009年以来一直强调的重点。“人们会问‘是否所有超加工食品都同样不健康’,但没人会问‘地中海饮食有益健康,是因为橄榄油、土豆还是红酒’。”他说,“NOVA体系的建立,旨在验证‘超加工食品取代传统饮食模式是肥胖流行的关键原因’这一假说。”包括蒙泰罗在内的众多营养学研究者认为,健康饮食指南应关注整体饮食模式而非单一食品——部分原因在于,任何一种食品对健康的影响,取决于它在饮食中取代了哪种食物。

迪肯表示,“超加工食品”这一概念的最大价值,在于帮助人们认识到食品环境的变化正影响着公众健康。他认为,由于不健康食品往往价格更低,要减少超加工食品摄入,除了提供补贴以提高健康食品的可及性外,还需要出台新的法规和税收政策[18]。“NOVA体系能让人们更全面地认识到:解决肥胖及饮食相关疾病高发问题,需要政府采取更广泛的行动,而非像目前这样仅关注个人层面的干预。”他说。

霍尔在自己的饮食中并未完全杜绝超加工食品。例如,他会购买市售酱料和沙拉酱,但总体而言,他会尽量选择符合传统营养标准的健康食品(包括部分超加工食品)。对于向他寻求饮食建议的朋友和同事,霍尔会说:“多吃非淀粉类蔬菜、豆类、水果、全谷物,限制添加糖、钠和饱和脂肪的摄入。选择那些能让你方便、经济地实现健康饮食的超加工食品,避开那些会阻碍你健康饮食的超加工食品。”

https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1500324.html

上一篇:纳米气泡热酸稳定性研究

下一篇:农业中的氢气:从土壤到餐桌的技术革命