氢气缓解缺氧诱导的血管内皮细胞衰老

题目:氢气通过调控氧化应激促进线粒体自噬,缓解慢性间歇性缺氧诱导的血管内皮细胞衰老

亮点

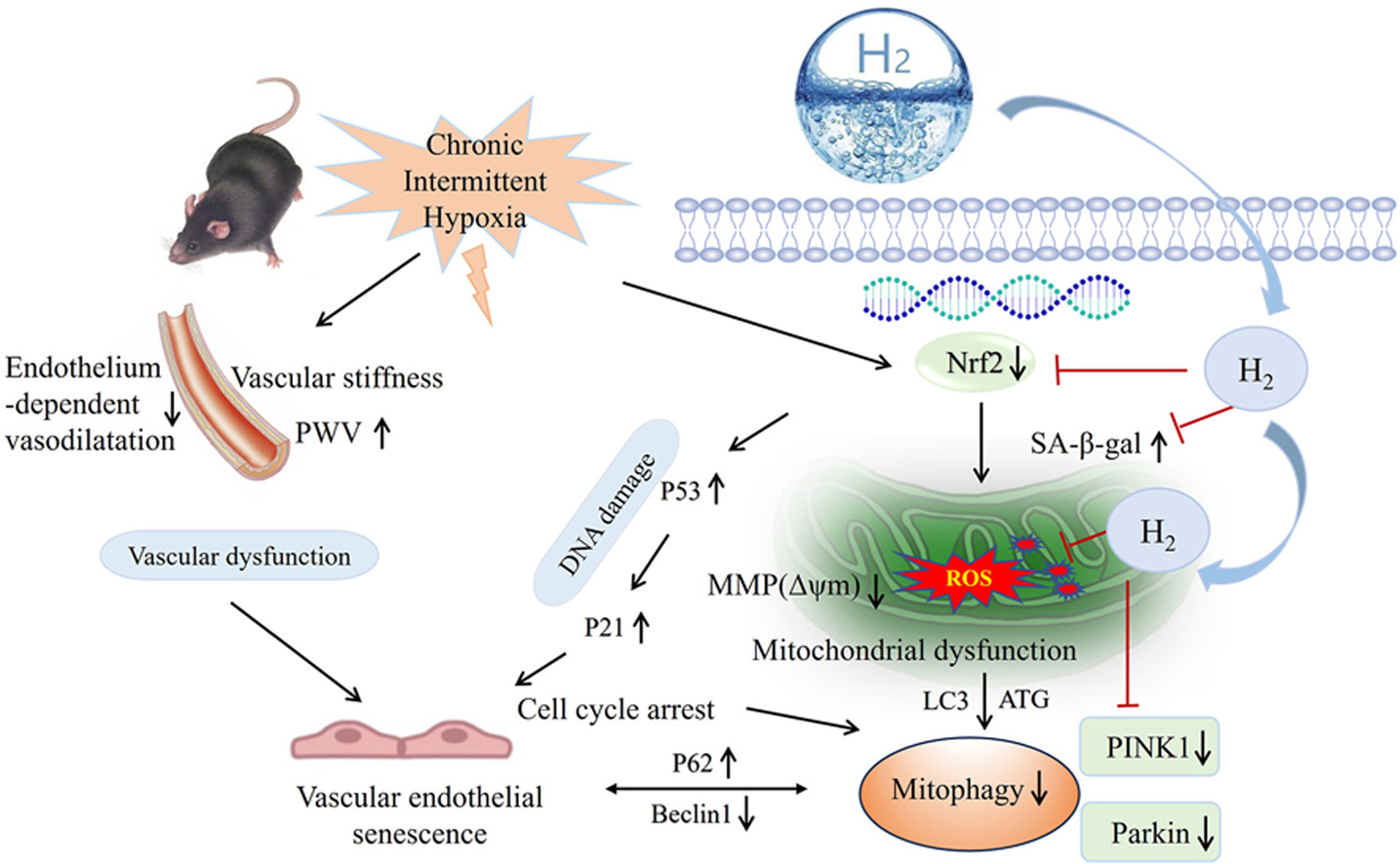

- 氢气(H₂)可缓解慢性间歇性缺氧(CIH)诱导的血管内皮细胞衰老。

- 线粒体自噬参与慢性间歇性缺氧介导的血管衰老过程。

- 氢气通过调控核因子E2相关因子2(Nrf2)促进线粒体自噬。

摘要

阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的特征是睡眠期间上气道反复塌陷,其通过慢性间歇性缺氧(CIH)与全身生理功能损伤及血管衰老加速密切相关。目前尚无获批药物用于治疗OSA相关并发症。氢气(H₂)作为一种抗氧化治疗剂,在调节心血管功能和抗衰老方面发挥重要作用。本研究通过建立CIH诱导的小鼠模型,探究氢气对OSA相关血管内皮衰老的治疗效果,并从氧化应激和自噬角度揭示其作用机制。

研究采用超声心动图和主动脉环血管舒张反应评估氢气对CIH小鼠主动脉功能的影响;通过苏木精-伊红(H&E)染色、透射电子显微镜观察、衰老相关β-半乳糖苷酶(SA-β-gal)染色、二氢乙锭(DHE)染色及免疫荧光染色,观察组织病理学变化及蛋白表达水平改变。结果显示,氢气可通过改善主动脉病理损伤、缓解血管舒张功能障碍、降低氧化应激及衰老标志物表达、上调自噬相关蛋白表达,从而缓解CIH诱导的血管内皮衰老。

机制研究表明,氢气可抑制氧化应激并激活自噬通路;但在CIH细胞模型中,沉默核因子E2相关因子2(Nrf2)后,氢气改善内皮衰老的能力显著受损。上述结果提示,氢气可激活线粒体自噬、减少氧化应激,进而改善CIH诱导的血管内皮细胞衰老,为氢气在OSA相关血管内皮衰老疾病中的临床应用提供了实验依据。

Li D, Liu Q, Fan X, Qi K, Sun M, Song J, Guo Y, Ji E. Hydrogen promoted mitochondrial autophagy and alleviated CIH-induced vascular endothelial cell senescence by regulating oxidative stress. Eur J Pharmacol. 2025 Aug 20:178078.

阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)是一种常见的睡眠障碍,可导致血管内皮功能下降与衰老。血管衰老是人体衰老的起点,也是引发各器官系统衰老的重要病理基础(Seals和Alexander,2018)。内皮细胞(EC)作为血管的第一道屏障,对缺氧尤为敏感,缺氧可导致内皮细胞抗氧化基因表达改变及炎症表型转换,最终引发内皮细胞衰老。研究显示,从未接受治疗的OSA患者血清中提取的循环外泌体,可显著诱导内皮细胞中衰老相关β-半乳糖苷酶(SA-β-gal)及细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂P16(P16)水平升高(Khalyfa等,2020),提示OSA可诱导内皮细胞衰老。

慢性间歇性缺氧(CIH)是OSA的核心病理介质,其通过氧化应激和线粒体活性氧(ROS)过度生成推动病理进程,加速血管内皮衰老。我们前期研究证实,CIH可加速血管衰老,具体表现为动脉内皮功能障碍、氧化应激及炎症水平升高,且衰老标志物(如SA-β-gal、P16、细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂1,即P21)表达上调(Li等,2023)。

随着年龄增长,线粒体完整性及生物能量效率下降,线粒体自噬水平降低,导致大量异常线粒体无法及时清除(Harrington等,2023)。我们此前的研究发现,暴露于CIH可损伤线粒体结构、降低线粒体自噬水平并促进ROS生成,进而导致脂质过氧化产物显著增加、抗氧化能力下降(Si等,2023;Li等,2023)。现有证据表明,核因子E2相关因子2(Nrf2)可通过减少ROS生成、促进线粒体自噬、抑制细胞凋亡及缓解衰老,发挥细胞保护作用(Hu等,2024b;Zhang等,2023)。据此推测,CIH可能通过下调Nrf2抗氧化基因,降低自噬水平并加剧血管内皮细胞衰老。然而,CIH促进血管内皮细胞衰老的具体机制及其治疗手段仍不明确。

近年来研究报道,氢气(H₂)可作为抗氧化剂用于治疗多种氧化应激及衰老相关疾病(Brandi等,2025;Rahman等,2023)。氢气能显著降低机体ROS水平并延长秀丽隐杆线虫的寿命(Zhang等,2020);富氢食物可提高衰老果蝇的存活率,并显著改善其运动能力(Klichko等,2019)。此外,氢气还可减轻炎症反应、抑制细胞凋亡并激活自噬(Fu等,2020),其机制可能与氢气维持线粒体氧化还原系统平衡、稳定线粒体膜电位、促进线粒体自噬,从而减少氧化应激所致组织损伤有关(Fu等,2022;Tao等,2022)。但目前尚不明确氢气是否可通过调控抗氧化及自噬机制,缓解CIH诱导的内皮细胞衰老。本研究以Nrf2为靶点,探究氢气通过促进线粒体自噬改善CIH诱导的内皮细胞衰老的作用机制。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1498901.html?mobile=1

收藏