精选

精选

子宫内膜异位症疼痛的背后真相

凯瑟琳·“凯蒂”·伯恩斯(Katherine "Katie" Burns)十几岁时,每当疼痛剧烈难忍,她就会爬到床底下,肚子朝下躺在木地板上。她会紧紧攥着计算器,随意算些数学题来分散注意力——那种痛感就像有一双无形的手正把她的子宫像拧抹布一样拧绞。

在伯恩斯位于宾夕法尼亚州乡村的童年家中,月经、性与生殖从来都不是能坦然谈论的话题,但父母还是带着她四处求医,想找出疼痛的根源。她从10岁或11岁起就偶尔会感到这种疼痛,而在13岁生日前夕第一次来月经后,疼痛便成了常态。

“他们说那是生长痛,很正常,没什么大不了的,”47岁的伯恩斯回忆道。如今她是辛辛那提大学(UC)的病理生物学家与毒理学家,“他们把我请出诊室,跟我父母说:‘这是心理问题,是她想博取关注。’”

少女时期的凯蒂·伯恩斯在打垒球

13岁的凯蒂·伯恩斯。不久后,她就因子宫内膜异位症引发的疼痛和严重痛经放弃了垒球——经血常常会浸透她的队服。(图片来源:琳达·里奇·伯恩斯/LINDA RITCHIE BURNS)

直到伯恩斯进入葛底斯堡学院(Gettysburg College),她才从室友那里得知:周五晚上疼得只能待在宿舍、甚至好几次被送进急诊室的自己,经历的根本不是“正常情况”;每小时就要换掉超量吸收型卫生棉条的经期、需要靠不停吃布洛芬才能正常生活的状态,也都不正常。她去看了妇科医生,对方却问她是不是忘了取出卫生棉条。最终,另一位妇科医生为她做了全面体检,在她耻骨右侧皮肤下发现了一个肿块。

1999年3月,距离21岁生日还有几周时,伯恩斯接受了手术,肿块被成功切除。疼痛有所缓解,同时也为她的症状“正名”了——对肿块的显微镜检查显示,她患的是子宫内膜异位症。

“我终于松了口气,”她回忆道,“原来我身体里真的出了问题,不是我凭空想象出来的。”

子宫内膜异位症的发病机制是:类似子宫内膜(子宫内壁的黏膜组织,每月会随月经脱落)的组织在子宫外生长,且主要分布在盆腔内。这些异位的组织可能导致经期剧烈疼痛、慢性盆腔痛、性生活/排便/排尿时疼痛,甚至不孕——据估计,约33%的患者会受不孕问题困扰。

尽管子宫内膜异位症可能影响着约1/10的育龄女性(全球约1.9亿人),但其病因至今不明,且现有治疗手段仅能缓解疼痛,无法针对病因根治。原因之一是,该疾病的研究长期面临资金不足的困境。2010至2024年间,全球最大的医学研究资助机构——美国国立卫生研究院(NIH)每年投入该疾病研究的资金平均仅为1450万美元,仅占同期NIH平均预算的0.039%(见下图)。

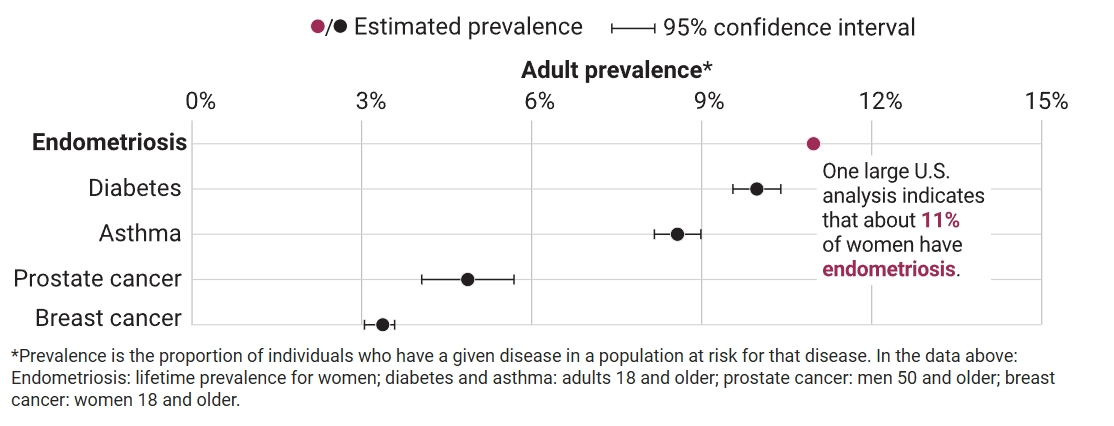

1/10?

世界卫生组织(WHO)等机构认为,子宫内膜异位症在育龄女性中的患病率约为10%。美国政府尚未公布该疾病的患病率数据,已发表的研究估算值也因研究人群不同而差异显著。但一项针对美国普通人群中11.6万余名女性的严谨分析显示,该疾病的终生患病率为11.2%。

子宫内膜异位症与前列腺癌、乳腺癌、哮喘、糖尿病的患病率对比图

*注:患病率指风险人群中患有某疾病的个体比例。上图数据说明:子宫内膜异位症为女性终生患病率;糖尿病、哮喘为18岁及以上成人患病率;前列腺癌为50岁及以上男性患病率;乳腺癌为18岁及以上女性患病率。*

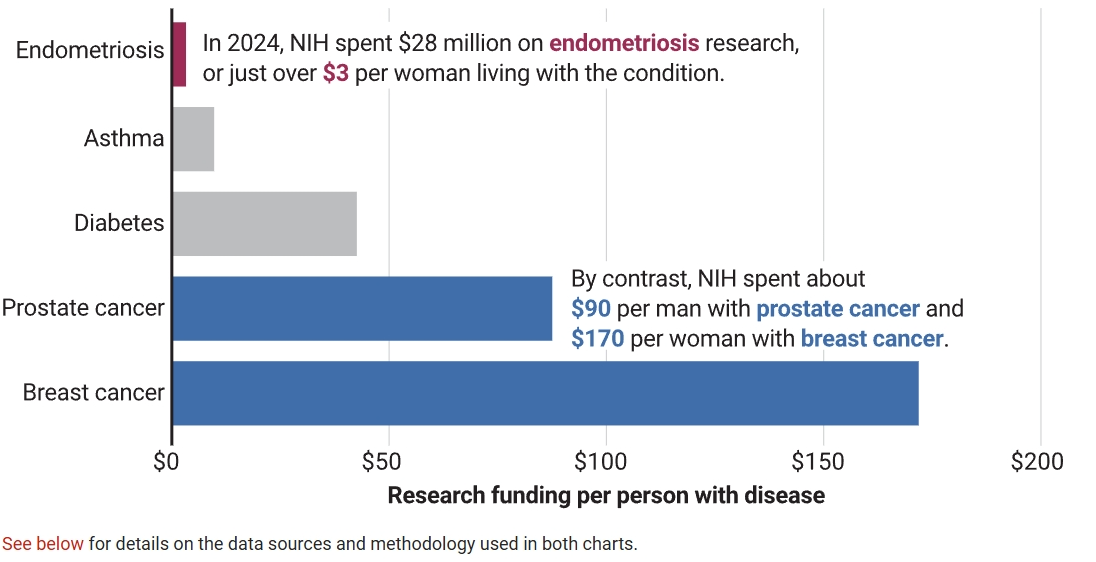

严重“被低估”的研究投入

与患病率相近或更低的疾病相比,子宫内膜异位症研究从美国国立卫生研究院(NIH,全球最大医学研究资助机构,预算达485亿美元)获得的支持微乎其微。目前,NIH资助的研究项目中,标题含“子宫内膜异位症”的仅54项,而标题含“乳腺癌”的项目达566项。

美国国立卫生研究院对多种疾病的人均资助金额柱状图

2024年,NIH投入子宫内膜异位症研究的资金为2800万美元,即每位患者仅分摊约3美元。相比之下,前列腺癌男性患者人均分摊约90美元,乳腺癌女性患者人均分摊约170美元。

(图表来源:V.彭尼/V. Penney/《科学》;数据来源:DK Shah等,《人类生殖》,第7期,Det120(2013);美国疾病控制与预防中心;美国人口普查局;美国国立卫生研究院;NS WAGLE、L NOGUEIRA、TP DEVASIA等,《CA:临床医师癌症杂志》,第75期,308-340页(2025))

“子宫内膜异位症研究之所以这么落后,是因为它影响的是女性,而且不会致命。”伯恩斯说。她自己对“缓解疼痛”的追寻,后来意外地转变为实验室里的毕生事业——作为一群执着科学家的一员,她致力于追溯这种疾病的根源,而团队中还有几位科学家自己也患有子宫内膜异位症。长期以来,研究人员主要关注激素的作用:雌激素会加速异位组织的生长,而这些组织往往能抵抗孕激素的抑制生长作用。但伯恩斯等人将目光投向了免疫系统,他们发现:免疫系统不仅无法清除这些异位组织,反而可能是这些组织得以定植和扩散的关键——异位病灶会成为慢性低度炎症的“中心”,进而影响全身。

他们的研究不仅为子宫内膜异位症药物研发指明了新的免疫相关靶点,也为这种“平均需7年才能确诊”的疾病提供了开发诊断检测手段的可能。伯恩斯本人也在研发这样一种检测方法,但在NIH资金日益紧张的大环境下,她无法保证这项研究能持续推进。

密歇根大学流行病学家、世界子宫内膜异位症学会主席斯泰西·米斯默(Stacey Missmer)本人也患有该疾病,她表示,免疫功能异常相关研究成果的激增是个可喜的进展。“长期以来,我们的研究重心都在雌激素和孕激素上,”她说,“现在我们迎来了一个宝贵的发现阶段——我们开始关注非激素相关的发病机制,而且已有充分证据支持这些机制的重要性。”

伯恩斯8、9岁时,就曾跟母亲说过自己的理想:长大后要在NIH(美国国立卫生研究院)用显微镜做研究。她的母亲拥有生物物理学硕士学位,还曾指导她做科学实验——在培养皿里培养真菌。2000年,也就是确诊子宫内膜异位症18个月后,伯恩斯进入宾夕法尼亚州立大学,攻读病理生物学博士学位,主攻毒理学方向,这一选择原本会让她投身肝脏代谢研究领域。

伯恩斯回忆,当时的实验室以男性为主导,而她时常因疼痛无法正常工作的情况“根本不被当作一个值得关注的话题”。

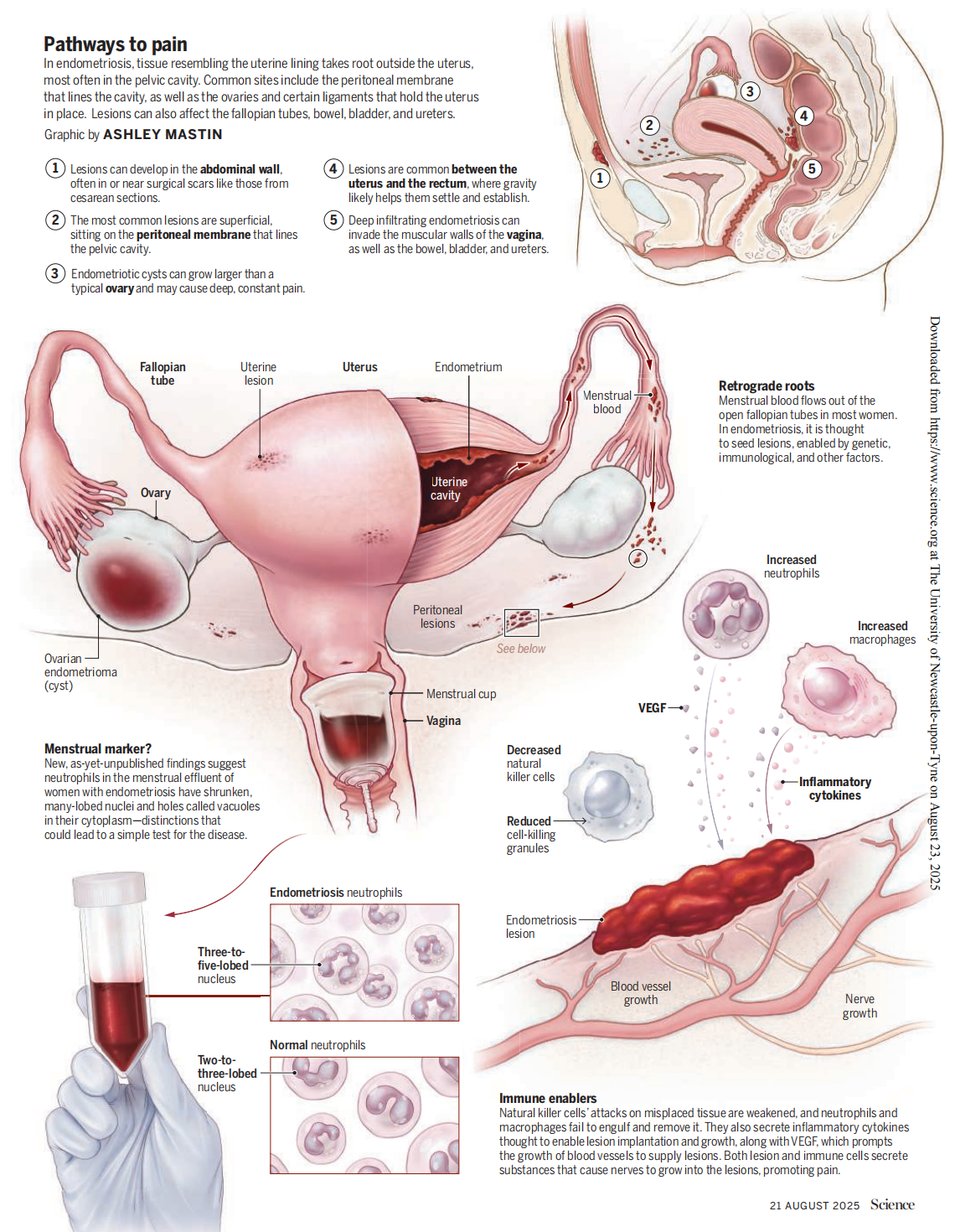

这种疼痛源于子宫内膜异位症病灶内部及周围的炎症与瘢痕,以及侵入病灶的神经。大多数病灶为浅表性,生长在腹膜(覆盖盆腔壁、包裹卵巢和输卵管,并覆盖输尿管、膀胱和肠道部分区域的膜组织)上。卵巢是常见发病部位,此处的病灶可能发展成名为“子宫内膜异位囊肿”的大型囊肿(见下图)。异位组织还可能深入肠道、膀胱和阴道的肌壁,也常影响固定子宫位置的某些韧带。在罕见病例中,异位组织还可能出现在横膈膜、肝脏、胸腔或肺部,导致患者咳血,或在肺塌陷时出现呼吸困难。

疼痛的机制:子宫内膜异位症症状与发病机制示意图

- 图1:盆腔区域示意图,标注病灶和囊肿的常见位置:腹壁、腹膜、卵巢、子宫与直肠之间、阴道。

- 图2:子宫内膜异位症患者生殖系统示意图,标注病灶和卵巢囊肿的位置,以及经输卵管逆流的经血(一般认为经血逆流是病灶形成的“种子”)。

- 图3:子宫内膜异位症患者与非患者月经流出物(ME)中中性粒细胞的对比:患者的中性粒细胞细胞核萎缩、分叶增多,细胞质中出现空泡。

- 图4:子宫内膜异位症病灶中涉及的免疫因子示意图:自然杀伤细胞减少,中性粒细胞和巨噬细胞增多。

(图片来源:A.马斯汀/A. Mastin/《科学》)

和许多子宫内膜异位症患者一样,伯恩斯对有限的治疗选择感到失望。标准治疗方案中,含人工合成雌激素与孕激素类似物(黄体酮类药物)的复方口服避孕药是一线选择,其通过减少体内天然雌激素的生成来缓解疼痛。但这种药物给她带来了难以忍受的剧烈头痛,以及乳房胀痛。(除了这些潜在副作用,这类治疗对有生育需求的患者来说也完全不适用。)其他激素类疗法也各有风险,包括潮热、盗汗,长期使用还可能导致骨密度降低。

手术也并非万能。虽然手术仍是确诊子宫内膜异位症的金标准,也可通过切除病灶缓解症状,但病灶往往极难识别,经验不足的外科医生常会遗漏。即便病灶被彻底切除,疾病也常复发。

截至2004年初,伯恩斯已接受过3次手术。每次手术都发现,她的盆腔内子宫内膜异位症病灶和粘连(导致器官变形、并将器官与盆腔壁或其他器官粘连在一起的瘢痕组织带)越来越多。每次手术后数月,疼痛就会再次袭来。她常常夜里疼得呻吟着醒来,白天因疲惫不得不小睡,只能在晚上和周末泡在实验室补进度。她得用两只手端培养皿,因为疼痛让她的手不停发抖。

就在那一年,走投无路的伯恩斯报名参加了一项由NIH开展的临床试验,该试验尝试用一种名为“雷洛昔芬”(raloxifene)的药物治疗子宫内膜异位症疼痛,研究人员希望该药能阻断雌激素对病灶生长的刺激作用。对伯恩斯来说幸运的是,她被分到了安慰剂组——因为接受该药治疗的患者疼痛反而加重了。但这次试验改变了她的人生:她借此认识了主持试验的NIH医师科学家、妇产科医生帕梅拉·斯特拉顿(Pamela Stratton)。斯特拉顿对子宫内膜异位症的理解,是伯恩斯此前遇到的所有医护人员都无法比拟的;而且她的团队正在通过科学研究寻找治愈该病的方法。“看到有人真正关心这种疾病、努力去理解它,我才下定决心:‘我不想再做肝脏研究了,我要投身这个领域。’”伯恩斯回忆道。

博士生涯后期,伯恩斯开始寻找能让她研究子宫内膜异位症的博士后职位,但当时几乎没人在做这个方向的研究。2007年,美国国立环境卫生科学研究所(NIH下属机构)的生殖内分泌学家、雌激素受体研究权威肯尼斯·科拉奇(Kenneth Korach)为她在自己的实验室安排了一个职位。

伯恩斯进入该领域时,人们对子宫内膜异位症病因的了解,与1927年美国妇科医生约翰·奥尔伯特森·桑普森(John Albertson Sampson)提出“经血逆流理论”时相比,并没有太多进展。该理论认为,经血会通过开口的输卵管逆流进入盆腔,为病灶形成“播种”,至今仍是被广泛接受的主流理论。

近几十年来,一些研究人员开始质疑:该理论能否解释这种如今被认为具有多种类型(深部型、浅表型、囊肿型)的疾病?不同类型的病灶生物学特征不同,病因也可能存在差异。另一种理论认为,子宫内膜祖细胞会在盆腔内“定植”,有时甚至在青春期前就已发生。这些祖细胞的可能来源包括成人子宫内膜、骨髓,以及5%的女性新生儿出生时阴道出血过程中的经血逆流。这一理论可以解释为何有些女孩(如伯恩斯)在初潮前就出现症状。还有一种比桑普森理论更早的假说:腹膜组织(与子宫内膜来源于相同的早期胚胎细胞)会转化为子宫内膜异位症病灶。这也能解释为何有些患者的病灶会出现在远离子宫的部位(如横膈膜、胸腔)。

由于90%输卵管通畅的健康女性都存在不同程度的经血逆流,但仅少数人患病,研究人员长期以来一直怀疑:免疫系统功能异常或缺陷,让异位细胞得以存活。已知子宫内膜异位症患者的腹腔中会聚集大量免疫细胞,但最初人们认为这些细胞只是在对异位组织做出反应。直到伯恩斯开始研究时,“免疫系统可能主动推动炎症和疾病进展,而非仅仅无法清除病灶”的证据,才刚刚开始引起更广泛的关注。

在科拉奇的实验室里,伯恩斯首先着手建立该疾病的小鼠模型。只有人类和其他灵长类动物会自然患上子宫内膜异位症,但伯恩斯通过实验在啮齿动物身上模拟了这种疾病:她将一只小鼠的子宫组织切碎,注射到另一只基因完全相同的小鼠腹腔内(避免异体细胞排斥)。这项研究成果于2012年发表在《内分泌学》(*Endocrinology*)杂志上,结果显示:若供体小鼠或受体小鼠经过基因改造,使其细胞缺失一种关键的雌激素受体,那么病灶的数量会减少、体积会缩小,且生长可能性降低——这再次证实了雌激素在病灶生长中的作用。

但让伯恩斯格外关注的是另一项发现:即使受体小鼠不仅缺失关键雌激素受体,还被切除了卵巢(几乎不产生雌激素),仍会形成早期子宫内膜异位症病灶。这些病灶不会进一步生长扩散,但一定有某种机制让它们得以“扎根”。于是,伯恩斯决定研究小鼠腹腔注射异位组织后的最初几小时到几天内,究竟发生了什么。

“她效率很高,很有创造力,工作也极其努力,”科拉奇回忆道。他补充说,伯恩斯从未在他面前提过自己的病情,“她很坚强,一直自己扛着。”

> “我们必须认识到子宫内膜异位症有多摧残人,相关研究的资金缺口有多大,研究人员为了能研究这种疾病要付出多少努力去争取。”

> ——凯瑟琳·伯恩斯(Katie Burns),辛辛那提大学

但事实上,伯恩斯的疼痛已经严重到让她再次考虑手术。2009年,医生告诉她,疾病和之前5次手术造成的瘢痕与炎症,已经让她的输尿管变得“像混凝土一样坚硬”。尝试分离输尿管与其他盆腔器官,可能会造成更大损伤,甚至让她终生需要插导尿管。“我这样还怎么生活?”她记得自己当时这样问自己,“我就要一直这样疼下去吗?”

幸运的是,伯恩斯找到了一位医生,对方帮她尝试了一种非手术治疗方案——最终她耐受了这种疗法(最初治疗引发的子宫痉挛消退后):一种能释放孕激素的宫内节育器(IUD)。这种装置能抑制炎症、减少导致疾病进展的雌激素生成,在某些情况下还能抑制病灶生长。更重要的是,伯恩斯说,她还结识了一位盆底治疗师——每周的治疗逐渐缓解了她肌肉的紧绷状态,让体内粘连的组织“松动”。

这是伯恩斯从10岁或11岁以来,第一次将疼痛程度评分为2或3分(满分10分),而多年来她的疼痛评分一直徘徊在6或7分。也是在这么多年来,她第一次开始社交——因为她不必再担心疼痛会让她临时取消计划。她去看了音乐剧《魔法坏女巫》(*Wicked*),和朋友一起散步;如今她弯腰时不会再感到剧痛,于是在联排别墅的花园里种了西葫芦、罗勒、番茄和长春花。她终于能在不受疾病严重拖累的情况下做科研了。

随着伯恩斯以新的热情投入研究,子宫内膜异位症研究领域也逐渐焕发生机。2014年,倡导者们发起了首届全球子宫内膜异位症研究资金募集游行;同年,科学家发表了首个子宫内膜异位症分子分类系统,以及一套急需的子宫内膜异位症样本生物样本库标准。如今,24个国家的66个中心已储存了超过1万份样本。一些科学家开始梳理多个基因在该疾病中的作用——据认为,该疾病约50%的发病风险与遗传相关,但目前已发现的基因位点对发病风险的影响都较小(化学物质、饮食等环境因素也可能是致病原因,但还需更多研究证实)。

此外,多个研究团队开始利用子宫内膜异位症患者的血液和腹腔液(充盈于盆腔与腹腔器官周围的液体)开展研究,逐步揭示该疾病患者免疫系统功能异常的具体机制。此前已有研究发现,患者体内自然杀伤细胞(一类重要的固有免疫细胞,负责识别并清除异常细胞)的数量减少、活性降低。而新发表的研究进一步指出,这些自然杀伤细胞的激活型受体数量极少,抑制型受体数量却显著增多,且无法释放关键的杀伤性化学物质。

中性粒细胞是另一类免疫细胞,通常是最早聚集到异物组织处、通过吞噬作用清除异物的免疫“先锋”,但在子宫内膜异位症患者体内,这类细胞似乎也存在功能障碍。实验室研究表明,患者腹腔液中存在某种物质,会诱导中性粒细胞过量分泌血管内皮生长因子(VEGF)——这种生长因子可促进血管生成,或帮助异位病灶建立自身的血液供应。此外,患者体内的中性粒细胞无法按正常周期凋亡,反而会持续分泌化学物质,进一步吸引更多中性粒细胞向病灶聚集。

最后,大量研究结果显示,第三类固有免疫细胞——巨噬细胞也与该病相关。正常情况下,巨噬细胞会在中性粒细胞之后聚集到病灶处,清除异常组织。但在子宫内膜异位症患者的腹腔液中,巨噬细胞不仅无法清除经血碎片,反而会主动分泌炎症分子:这些分子既会促进血管生成,还会向异位细胞传递“存活信号”,帮助其定植生长。

在伯恩斯的小鼠模型基础上,时任爱丁堡大学生殖生物学家的艾琳·格里夫斯(Erin Greaves,现任职于华威大学)进一步探究了巨噬细胞的作用。她通过给啮齿动物注射雌激素和孕激素诱导人工月经,将一只小鼠“月经”期间脱落的组织植入另一只小鼠体内,并追踪其中的巨噬细胞。结果发现,这些巨噬细胞会促进病灶形成——这是首个证明经血中的免疫细胞在病灶定植过程中发挥因果作用的证据。

与此同时,伯恩斯正利用她的小鼠模型研究疾病发生的最初阶段。她发现,在向小鼠腹腔注射切碎的子宫组织后的最初24小时内(此时病灶尚未形成),大量中性粒细胞和巨噬细胞就已聚集到注射部位;72小时内,病灶开始定植并启动血管生成过程——而这些过程均发生在“几乎不产生雌激素且缺失关键雌激素受体”的小鼠体内。直到72小时后,雌激素才开始发挥作用,支持并维持病灶生长。

这项研究成果于2017年发表在《内分泌学》(*Endocrinology*)杂志上,其核心结论是:病灶发展初期依赖免疫细胞,随后才由雌激素驱动生长。这一“两阶段模型”解答了伯恩斯基于自身经历提出的疑问——为何调节雌激素的疗法有时会失效?

约翰·霍普金斯大学医学院妇产科医生、子宫内膜异位症研究者詹姆斯·西格斯(James Segars)评价道:“这项研究证明,免疫系统对腹腔病灶的定植至关重要,这一发现非常合理,也极具意义。”(西格斯自称是伯恩斯的“忠实支持者”,2004年伯恩斯参与NIH雷洛昔芬临床试验期间,他是手术团队成员之一,且曾与伯恩斯一同在国会山为子宫内膜异位症研究争取资金。)

该论文发表时,伯恩斯已在辛辛那提大学获得终身教职轨道职位。当时,许多研究子宫内膜异位症免疫系统机制的实验室都将重点放在巨噬细胞上——这类细胞在实验室中耐受性强、存活时间长,研究难度较低。但伯恩斯却决定聚焦中性粒细胞——用她的话说,这是一种“无论在字面意义还是比喻意义上都被研究者忽视的细胞”,部分原因是中性粒细胞在实验室环境中极难存活。

她还将研究样本来源拓展到人类——不再仅依赖小鼠模型:她开始收集子宫内膜异位症患者与健康人群的月经产物,用于对比研究。

伯恩斯并非首个从月经流出物(ME)中寻找研究线索的人。月经流出物的成分远不止血液,还包含子宫内膜组织碎片,且其组成与外周血存在显著差异。“终结子宫内膜异位症研究计划”(Research OutSmarts Endometriosis,简称ROSE)的科学家率先开展了月经流出物研究,样本主要通过月经杯(一种可在药店购买的小型可重复使用硅胶杯,置入阴道即可收集月经流出物)采集。

该计划的研究结果显示,子宫内膜异位症患者与健康人群的月经流出物存在差异——这些差异为开发非侵入性诊断检测手段提供了可能。例如,单细胞测序结果表明,患者月经流出物中的自然杀伤细胞数量大幅减少,这与此前从腹腔液中观察到的结果一致。

该研究于2013年启动时,“几乎所有人都在嘲笑我们,”费恩斯坦医学研究所免疫学家克里斯汀·梅茨(Christine Metz)回忆道。她与遗传学家彼得·格雷格森(Peter Gregersen)共同主导了这项研究。妇产科医生告诉他们,经血样本混乱、精度低、收集难度大,既然通过手术就能确诊,何必费力研究经血?但如今,费恩斯坦团队已招募了3000多名参与者,且成为多个致力于开发“基于月经流出物蛋白质或RNA表达差异的诊断检测手段”的团队之一。

研究人员手持装有深红色液体样本的试管

安珀·西库马尔(Amber Seecoomar)是费恩斯坦医学研究所“终结子宫内膜异位症研究计划”的临床研究协调员。该计划的科学家正尝试利用月经流出物开发子宫内膜异位症诊断检测手段。(图片来源:M.沃德曼/M. WADMAN/《科学》)

“这个领域一定有未被发现的线索,我们的数据已经证明了这一点,”ROSE研究的临床研究协调员安珀·西库马尔表示,“如果我们能成功开发出筛查或诊断工具,就能改变成千上万人的生活。”

2020年,伯恩斯团队开始了一项艰巨的工作——研究月经流出物中的中性粒细胞。与外周血中的中性粒细胞相比,月经流出物中的中性粒细胞存活时间更短、更脆弱,在离心过程中易破裂,也容易受染料和缓冲液影响而失活。

今年1月,该团队在《JCI洞察》(*JCI Insight*)杂志发表研究结果,指出子宫内膜异位症患者月经第一天的月经流出物中,中性粒细胞就存在异常——这意味着,从经血逆流进入腹腔的那一刻起,这些异常就已存在。具体而言,患者样本中“促进血管生成的中性粒细胞”比例更高,且老化中性粒细胞数量增多。正常情况下,中性粒细胞会在数小时内凋亡;而持续存活的中性粒细胞会加剧炎症反应,这种状态被认为有利于病灶存活。

该论文还通过小鼠实验进一步证实:子宫内膜异位症中中性粒细胞的异常活动,本质上是“正常生理过程的失控”。伯恩斯对组织样本的分析显示,中性粒细胞胞外陷阱(neutrophil extracellular traps,NETs)——一种由中性粒细胞释放的、由DNA和蛋白质构成的粘性网状结构,正常功能是捕获微生物——竟为异位细胞提供了“附着点”,帮助病灶定植。伯恩斯团队推测,老化的中性粒细胞可能在尝试“拯救”逆流的经血组织,类似伤口愈合反应;而这种“错位的拯救”会在每个月经周期重复发生,不断加剧炎症环境,进而导致前一个月的损伤持续恶化。

伯恩斯及其他研究者在免疫领域的发现尚未转化为获批的治疗方案,但多项针对免疫系统的临床试验已逐步推进。中国公司康希诺生物(Hope Medicine)去年秋季报告,其研发的抗体药物HMI-115在Ⅱ期临床试验中显著缓解了患者疼痛。该药物可在局部靶向作用于子宫内膜异位症病灶中的催乳素受体——催乳素是一种激素,既能吸引并激活中性粒细胞、促进血管生成,还会激活病灶中的神经,引发疼痛。另一种抗体药物AMY109由中外制药(Chugai Pharmaceutical)研发,可靶向作用于白细胞介素-8(IL-8)——这是一种由聚集到异位组织处的巨噬细胞和中性粒细胞分泌的炎症细胞因子。在猴子实验中,该药物可缩小病灶、减少瘢痕形成;初步人体试验也证明其安全性和耐受性良好。该公司去年已启动规模更大的Ⅱ期临床试验。

其他尚未进入临床阶段的研究也显示出潜力:例如,在癌症免疫治疗中大放异彩的“检查点抑制剂”,或可用于恢复子宫内膜异位症患者体内自然杀伤细胞的杀伤功能;爱丁堡大学的一个团队正准备开展一项试点试验,测试一种名为“尼布罗酮”(nibrozetone)的化合物——该化合物可靶向作用于巨噬细胞,增强其吞噬能力,并抑制其“促进伤口愈合、支持病灶生长”的倾向。

这些进展让米斯默充满信心:“下一波成功的治疗方案必将出现在免疫学和炎症领域。”

在辛辛那提大学的办公室里,伯恩斯的办公椅上总是搭着一个青绿色热敷垫。她会把热敷垫放在腿上,或在小腹贴上利多卡因贴片来缓解疼痛——如今疼痛发作的频率已有所降低。

伯恩斯表示,这种疾病带来的一个“不那么明显的代价”是“格格不入感”。青少年和青年时期的孤独经历让她难以建立亲密关系:知道自己可能无法生育后,她觉得无法与潜在伴侣坦诚相处;背负着这个秘密让她痛苦不堪,有时甚至会在教堂洗礼仪式中途逃离。多年的心理治疗帮助她一方面接受现实、处理悲伤情绪,另一方面努力克服内向性格。这段经历也让她成为其他患者的“精神支柱”,其中包括她的姐姐、盆底治疗师,以及无数通过电子邮件向她求助的人。

少女时期的凯蒂·伯恩斯

照片中的她梳着马尾辫,表情严肃而紧绷。这段时间,她刚开始月经,子宫内膜异位症症状也随之加重。(图片来源:琳达·里奇·伯恩斯/LINDA RITCHIE BURNS)

“子宫内膜异位症患者会陷入绝望,为了找到答案几乎愿意做任何事,”她说,“有人会把自己的病历发给我,一开始我很震惊,但后来发现这种情况其实很常见。”

伯恩斯的第一位研究生泰勒·威尔逊(Taylor Wilson)在加入实验室前,已默默忍受子宫内膜异位症症状多年(她表示,由于保险公司拒绝报销费用,她尚未接受确诊手术)。威尔逊说,伯恩斯“只要看我一眼,就知道我身体不舒服,会直接问我‘怎么了?’”

本月初,伯恩斯为威尔逊主持了博士学位授予仪式。威尔逊是今年1月发表的“中性粒细胞研究论文”的第一作者。在艰苦的实验过程中,威尔逊和伯恩斯还在子宫内膜异位症患者的月经流出物中发现了另一种未发表的关键差异——这一发现意义重大,辛辛那提大学技术转移办公室已代表她们提交了专利申请。

显微镜下,健康人群月经流出物中的中性粒细胞细胞核饱满、呈紫色,通常有2-3个分叶;而子宫内膜异位症患者月经流出物中的中性粒细胞细胞核竟有4-5个甚至更多分叶,且核体浓缩、体积缩小。这些细胞的细胞质中布满了由“空泡”(储存囊泡)形成的白色凹陷。

“这太令人震惊了,这些细胞的差异肉眼可见、非常显著,”在今年6月纽约科学院的一次会议上,伯恩斯展示了健康人群与患者月经流出物中性粒细胞的对比切片,并如此说道。

麻省理工学院生物工程师琳达·格里菲斯(Linda Griffith)正开发一种含子宫内膜异位病灶组织的芯片设备,以便在实验室中更好地研究该病,她本人也患有子宫内膜异位症。格里菲斯表示,伯恩斯提出的“细胞形态差异”问题“非常有价值”,而这一发现更是“撞上了大奖”。

另一位参会者、波士顿儿童医院子宫内膜异位症治疗研发生物学家迈克尔·罗杰斯(Michael Rogers)补充道,中性粒细胞的这种差异“极其明显”——若在更大样本量人群中得到验证,这种差异“很快”就能转化为诊断检测手段。

与其他基于RNA表达或蛋白质检测的月经流出物诊断方法相比,这种“基于细胞形态的检测手段”操作更简单,成本也可能更低。目前,伯恩斯和威尔逊已收集到30多名志愿者的数据,为该检测手段提供了支持;但潜在投资者表示,要获得资金支持,样本量需接近200例。

然而,伯恩斯首先面临一个更大的难题:她的实验室虽在2024年时资金还十分充足,如今却因资金短缺面临关闭风险。她唯一的NIH资助项目去年到期,大学提供的过渡资金也于今年6月耗尽。目前她已提交多份NIH资助申请,但结果尚未可知。

“当前的资金状况非常——非常艰难,”伯恩斯说,“不仅是我的实验室,所有研究子宫内膜异位症的团队都面临同样的困境。”

在过去曾资助过伯恩斯研究的NIH下属机构中,目前仅有不到10%的资助申请能获得批准。获批率低的原因可能包括两方面:一是特朗普政府提议在2026年削减NIH 40%的预算,引发资金不确定性;二是NIH新政策要求部分多年期资助项目需“一次性全额拨付资金”,进一步加剧了资金压力。

如今,伯恩斯正全力以赴维持实验室运转。“我们必须认识到子宫内膜异位症有多摧残患者,相关研究的资金缺口有多大,以及研究人员为了开展这项研究需要付出多少努力去争取。”

数据说明

两张图表的数据源

图表中涉及的“美国各疾病患病人数”及“患病率数据”均来自以下来源:

美国疾病控制与预防中心(CDC)未公开报告美国子宫内膜异位症的相关数据或患病率估算值。因此,本研究的患病率估算值取自沙阿(Shah)等人2013年的研究,并结合2024年美国人口普查局的人口估算数据,计算得出美国女性子宫内膜异位症的患病比例。沙阿等人的论文基于“护士健康研究Ⅱ”(Nurses’ Health Study II)数据评估子宫内膜异位症患病率:研究开始时参与者的基线患病率为6.5%;在随后22年的随访中,又有5504名参与者(占总参与者的4.7%)被确诊为子宫内膜异位症。将两部分比例相加,得出该病的终生患病率为11.2%。

- 美国确诊糖尿病患者人数估算值:来自CDC 2024年发布的《全国糖尿病统计报告》,数据为2021年的粗略估算值。

- 美国当前哮喘患者人数估算值:来自CDC 2024年发布的《最新哮喘数据报告》,数据为2022年的加权估算值。

- 乳腺癌与前列腺癌患病人数:来自美国癌症协会2025年发布的《癌症治疗与生存统计报告》。

- 糖尿病、哮喘、乳腺癌及前列腺癌的患病率数据:来自CDC 2024年《全国健康访谈调查》。

研究人员对现有调查和数据库中的估算值进行了对比,以评估准确性;最终数据源的选择参考了CDC新闻办公室及疾病领域专家的建议。

1/10?患病率定义

患病率指“风险人群中患有某疾病的个体比例”。以下是各成人疾病患病率估算所依据的“风险人群”定义:

- 子宫内膜异位症:女性终生风险(涵盖女童与成年女性)

- 前列腺癌:50岁及以上男性

- 乳腺癌:18岁及以上女性

- 糖尿病与哮喘:18岁及以上成人

有关患病率计算方法的更多细节,请参考上述数据源。

严重“被低估”的人均研究投入

各疾病的人均研究投入计算方式为:将NIH 2024年“疾病分类资助报告”中各疾病的资助金额,除以美国该疾病的估算患病人数。

- 子宫内膜异位症患病人数计算:将沙阿等人(2013年)估算的患病率应用于2024年美国人口普查局统计的“15-49岁女性人口总数”(即女性育龄人口)。

- 乳腺癌与前列腺癌人均资助金额计算:基于“1月1日美国乳腺癌/前列腺癌患病人数”(数据来自美国癌症协会2025年《癌症治疗与生存统计报告》),涵盖北美中央癌症登记协会收集的所有乳腺癌与前列腺癌病例。美国所有州均通过法律要求医生上报新确诊癌症病例。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1498897.html?mobile=1

收藏