精选

精选

线粒体囤积叶酸以“饿死”寄生虫

——代谢免疫助力细胞抵御刚地弓形虫

《线粒体通过限制叶酸获取抵御胞内病原体》

刚地弓形虫(*Toxoplasma gondii*)是一种常见的人体寄生虫——全球30%至50%的人口在人生某个阶段曾感染过该寄生虫。尽管大多数感染无症状,但在妊娠期女性中,该寄生虫的传播可能导致胎儿死亡;此外,器官移植受者、艾滋病病毒(HIV)感染者等免疫功能低下人群,可能会出现严重症状。深入理解弓形虫与宿主的相互作用机制,对于研发针对这一全球性健康问题的靶向疗法至关重要[1]。在本期《科学》杂志第701页,梅代罗斯(Medeiros)等人[2]报道,宿主细胞的线粒体可感知刚地弓形虫感染,并启动一系列具有保护作用的代谢应激反应。这些反应的主要效应物之一是叶酸(又称维生素B9)——叶酸是合成核苷酸(DNA的基本组成单位)所必需的物质。研究结果表明,宿主细胞会将叶酸转移至线粒体中,限制寄生虫获取核苷酸的途径,从而减缓感染进程。

在进化过程中,宿主细胞与刚地弓形虫之间持续的“攻防博弈”重塑了宿主的代谢系统,以帮助清除病原体(见图),进而催生了“代谢免疫”这一概念[3]。在代谢免疫过程中,宿主可通过两种策略发挥作用:一是限制病原体获取营养物质,从而抑制其生长;二是增加代谢物的含量,对入侵的病原体造成损伤[3]。这两种策略共同作用,通过重塑宿主代谢来根除寄生虫或阻止其增殖。

线粒体是细胞内的细胞器,在生物代谢过程中发挥着关键且多样的作用。在进化早期,线粒体曾是独立生存的细菌,后来可能演变为胞内寄生虫,最终通过“内共生”方式与宿主从竞争关系转变为协作关系。线粒体不仅能将营养物质的能量转化为细胞可利用的三磷酸腺苷(ATP),还参与细胞生长和修复所需的多种生物合成反应。此外,越来越多的证据表明,线粒体在免疫和宿主防御机制中也具有重要作用[4]。例如,线粒体外膜可作为抗病毒通路的信号平台,线粒体还能向细胞质释放核酸以增强抗病毒免疫[4]。

梅代罗斯等人的研究探索了免疫信号如何与线粒体反应整合,从而构建代谢免疫。作者发现,刚地弓形虫感染会在宿主细胞内启动一条涉及线粒体的信号通路,最终激活“线粒体整合应激反应(ISR)”。线粒体整合应激反应由线粒体应激触发,涉及细胞核内转录程序的激活和代谢组的重塑,二者共同促进合成代谢修复与生长通路[5]。

梅代罗斯团队报道,为应对刚地弓形虫感染,线粒体内膜蛋白酶OMA1(与m-AAA蛋白酶1存在重叠活性的蛋白酶)会因线粒体膜应激而被激活[6],并切割效应分子DELE1(结合DAP3的细胞死亡增强因子1)[7],进而导致整合应激反应相关基因的转录激活[8]。理论上,寄生在宿主细胞质中的寄生虫可能会对内质网或其他细胞区室造成应激,从而启动整合应激反应。但梅代罗斯等人通过实验发现,当OMA1的表达被阻断后,刚地弓形虫诱导的整合应激反应激活会减弱,这表明应激信号来源于线粒体。

线粒体整合应激反应是哺乳动物中一种已知的应激反应,尤其在线粒体DNA表达缺陷时会被诱导激活[5,8-11]。因此,梅代罗斯团队的观察结果表明,刚地弓形虫感染会引发一种保守的应激反应,该反应与线粒体DNA原发性表达缺陷所诱导的应激反应相似。

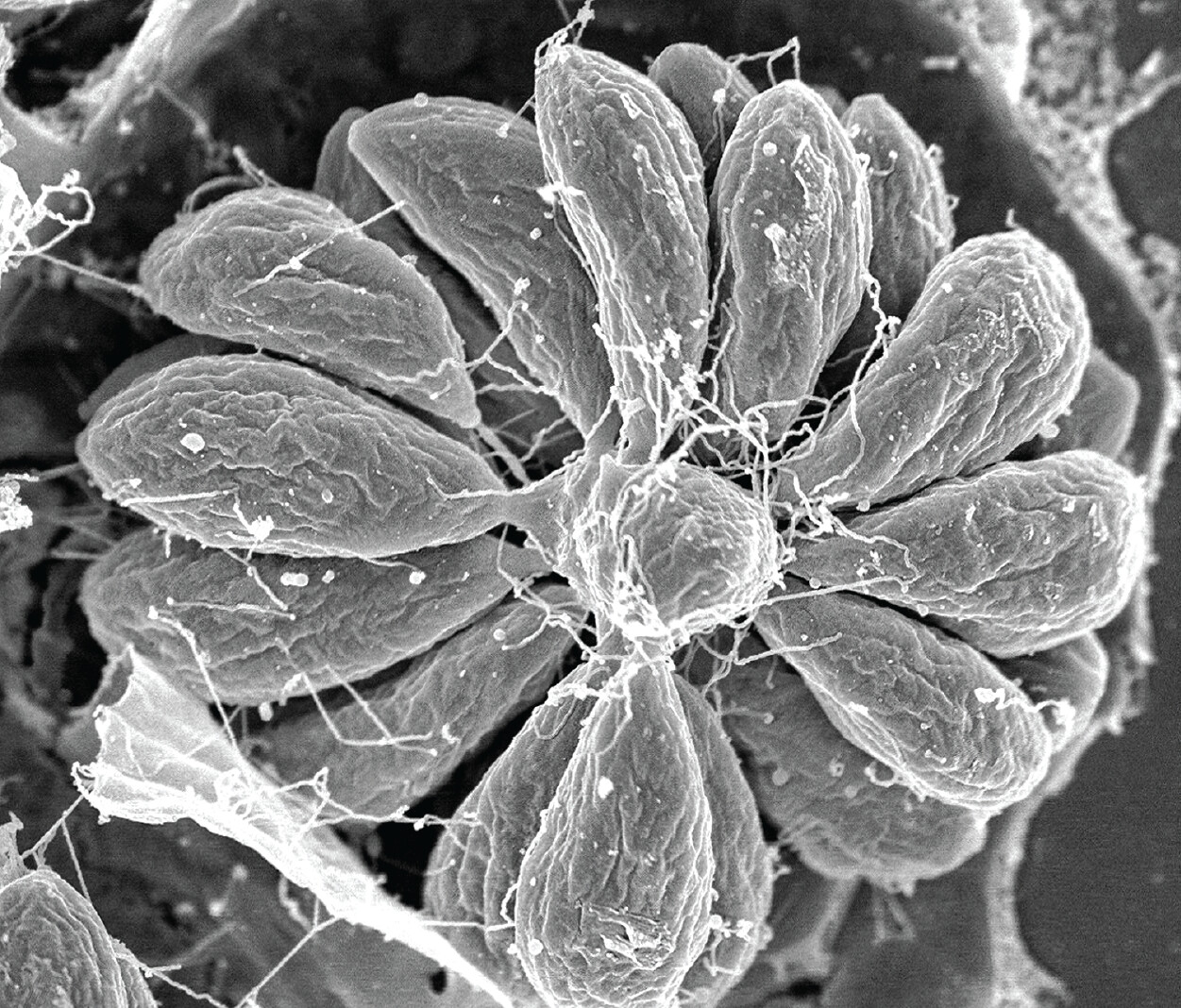

刚地弓形虫在宿主细胞内生存并繁殖,形成玫瑰花结状结构。

整合应激反应的一个关键特征是“激活转录因子(ATF)”的上调[12]。梅代罗斯等人发现,刚地弓形虫触发的整合应激反应会导致ATF4的激活。在培养细胞或活体小鼠中通过实验抑制ATF4后,刚地弓形虫的繁殖能力增强,这表明ATF4的活性对宿主具有保护作用。

为进一步了解ATF4如何发挥保护作用,作者探究了受ATF调控且参与线粒体整合应激反应的基因[5,8-11],并发现线粒体叶酸代谢可能是关键效应途径。大多数生物通过饮食获取叶酸,随后叶酸在器官内被转化为不同形式,以促进葡萄糖来源的“一碳单位”转移——这些一碳单位可用于合成氨基酸、谷胱甘肽、肌酸和磷脂[13]。值得注意的是,核苷酸的合成也依赖叶酸代谢,而刚地弓形虫需要合成核苷酸以完成DNA复制。

梅代罗斯团队将氘标记的丝氨酸分别加入未感染细胞和刚地弓形虫感染细胞中。通过检测氘在细胞代谢物中的掺入情况,作者发现胸苷(一种核苷)的标记量较低,这表明宿主细胞抑制了胸苷的合成。他们推测,宿主细胞会激活线粒体叶酸代谢,将叶酸“截留”在线粒体中,耗尽细胞质中的叶酸库,从而减少依赖叶酸的胸苷合成,最终限制寄生虫生长。

作者还发现,外源性补充叶酸后,病原体载量会增加,这表明叶酸可促进病原体生长。未来,通过测量细胞质和线粒体区室中叶酸的含量、改造线粒体叶酸通路等实验,有望进一步阐明线粒体整合应激反应、叶酸代谢与寄生虫生长之间的关联机制。

以往研究已发现线粒体在细胞抵御刚地弓形虫中的作用。例如,刚地弓形虫感染会导致线粒体外膜脱落,使位于外膜上的抗炎成分流失,从而对寄生虫有利[14];同时,刚地弓形虫感染还会促进线粒体融合,通过限制寄生虫获取脂肪酸来保护宿主[15]。这一发现与梅代罗斯等人的研究结果高度相关,因为它支持了“细胞将代谢物转移至线粒体以阻止寄生虫获取”的观点。

这两项发现还可能存在机制上的关联:细胞质中叶酸形式的减少,可能同时降低核苷酸合成和磷脂合成——而磷脂合成减少会进一步改变膜动态和脂质代谢。

将叶酸代谢改造作为抗病原体代谢反应的策略,是一种理想选择——因为叶酸是所有细胞(包括宿主细胞和寄生虫细胞)进行主要生物合成反应所必需的物质。线粒体“锁定”必需生长成分的能力,可能是宿主在寄生虫感染中存活的重要优势,也是进化过程中的一项关键益处。目前,线粒体正被视为感染期间“珍贵代谢物的一线守护者”,但“将这些代谢物转移至线粒体是否为了在细胞应激时维持线粒体功能”这一问题,仍有待进一步探索。

梅代罗斯等人的研究表明,叶酸代谢或可成为治疗刚地弓形虫感染的潜在靶点。值得注意的是,宿主抵御刚地弓形虫的免疫机制,可能也适用于多种其他寄生虫感染。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1498096.html?mobile=1

收藏