精选

精选

大脑编辑技术现“更接近现实”:基因编辑工具攻克致命疾病

小鼠实验取得惊人成果,为神经疾病的基因编辑研究带来新进展。

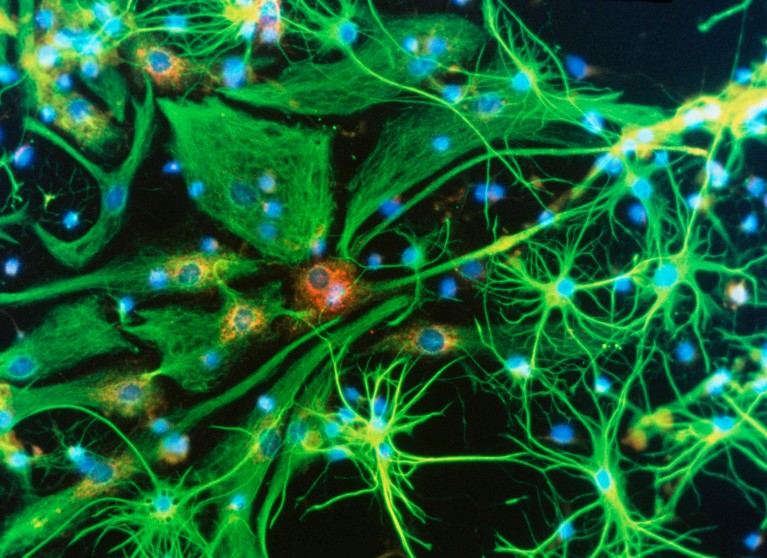

(经人工染色的)脑细胞可被携带基因编辑工具的病毒感染,该工具能修正致病突变。图片来源:Nancy Kedersha/加州大学洛杉矶分校/科学图片库

科学家正逐步实现一项极具挑战的目标——将基因组编辑技术应用于人类大脑。

过去两年间,一系列技术突破及小鼠实验的积极结果,为利用CRISPR-Cas9基因编辑衍生技术治疗严重脑部疾病奠定了基础。研究人员预计,相关人体临床试验有望在数年内启动。

“数据从未如此乐观,”康涅狄格州特朗布尔市雷特综合征研究信托基金(Rett Syndrome Research Trust)创始人兼首席执行官莫妮卡·科恩拉兹(Monica Coenraads)表示,“这已不再是遥远的科幻情节,而是正一步步走向现实。”

艰巨的挑战

研究人员已研发出针对血液、肝脏和眼部疾病的基因编辑疗法。今年5月,有研究团队报告了一项重大突破:他们通过定制化基因编辑疗法,成功治疗了一名患有致命性肝病的男婴KJ[1]。

但大脑治疗面临特殊挑战。治疗KJ时所用的分子组件被包裹在脂肪颗粒中,这类颗粒会自然在肝脏聚集;而大脑被一道“防御屏障”(血脑屏障)包裹,许多物质难以进入,因此研究人员仍在寻找能精准靶向大脑的类似颗粒。

科恩拉兹的机构长期致力于雷特综合征(一种影响大脑发育的罕见疾病)研究,她表示:“KJ的案例令人振奋,但对家中有神经疾病患者的人来说,也难免感到沮丧。我常听到患者家属问:‘他的治疗进展这么快,为什么我们还要等这么久?’”

缅因州巴尔港杰克逊实验室的遗传学家凯瑟琳·卢茨(Cathleen Lutz)指出,随着医生和家属越来越多地通过基因组测序寻找此前病因不明的脑部疾病的根源,关注这类疾病的家庭群体正不断扩大。“例如,现在人们开始发现,孩子的癫痫症状可能与特定基因突变有关。”

基因“剪切与缝合”

小鼠实验表明,可改写细胞基因组小片段的基因编辑技术,已具备修正部分此类突变的能力。今年7月,研究人员报告称,他们成功修复了一种在人类中会引发“儿童交替性偏瘫(AHC)”的突变[2]。这种疾病通常在儿童18个月大前发病,症状包括癫痫、学习障碍和局部瘫痪发作。“这是一种极其严重的疾病,”麻省理工学院与哈佛大学布罗德研究所(位于马萨诸塞州剑桥市)的化学生物学家刘如谦(David Liu)表示。

刘如谦团队采用CRISPR的衍生技术——先导编辑(prime editing),对携带AHC致病突变的小鼠进行治疗。该技术成功修正了小鼠大脑皮层(负责学习和记忆的脑区)中约半数细胞的突变。实验小鼠在多项指标上均有改善:类癫痫发作症状减轻、认知与运动控制能力提升、寿命延长。“小鼠实验的结果非常显著,我们都感到惊讶。”刘如谦说。

刘如谦的实验室还在小鼠身上开展研究,尝试修正引发另外两种神经疾病的突变:人类亨廷顿舞蹈症和弗里德赖希共济失调[3]。在中国上海交通大学医学院,神经科学家仇子龙及其团队利用碱基编辑技术,修正了MEF2C基因的一处突变[4]。在人类儿童中,该基因突变会导致癫痫、智力障碍和语言能力受限。

携带相同突变的雄性小鼠,其社交行为会出现异常;而通过碱基编辑(CRISPR基因组编辑技术的一种超精准版本,可修正单个DNA碱基)修正Mef2c突变后,小鼠的正常社交行为得以恢复,神经细胞间的连接也得到改善。

仇子龙与刘如谦还各自开展针对雷特综合征的基因编辑疗法研究。雷特综合征大多由MECP2基因突变引起。科恩拉兹指出,基因编辑技术对治疗这种疾病尤为重要:传统基因疗法会向细胞中额外插入一个正常的完整MECP2基因,这可能导致细胞过量产生相应蛋白质,而过高的蛋白质水平具有毒性。

仇子龙则表示,基因编辑仅需修正基因的天然拷贝,不太可能导致MECP2蛋白质过量产生。

资金困境

从动物实验成功到开展人体临床试验,仍有漫长的道路要走。仇子龙希望其团队能在约5年内,准备好针对雷特综合征患者的碱基编辑疗法人体试验;刘如谦团队则计划在未来数年内完成剩余实验,为启动AHC患者临床试验铺路。

由于治疗KJ时所用的脂肪颗粒目前仍无法用于脑部给药,两个团队均预计,未来临床试验将采用腺相关病毒9型(AAV9)将基因编辑组件输送至大脑。这种病毒可感染脑细胞,且具备一定穿透血脑屏障的能力。

然而,AAV9也存在风险:高剂量使用可能引发致命的免疫反应。研究人员正加紧研发改良版病毒,以降低给药剂量[5]。科恩拉兹所在的机构也在资助相关研究,致力于开发无需病毒即可向脑细胞递送分子的方法。

最终,最大的障碍或许并非技术层面。在美国,生物技术行业正深陷长期财务困境,部分投资者已撤离基因治疗和基因编辑领域——这些技术不仅成本高昂,生产难度也极大。“资金正在枯竭,”科恩拉兹说,但她表示仍会努力保持乐观。

“事情的发展往往像钟摆一样有起有伏,”她表示,“目前而言,我们能做的就是埋头研究,产出高质量的数据。”

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1498000.html?mobile=1

收藏