第八章:讨论

8.1 氢与真核生物的演化

氢是宇宙中最普遍存在的元素,如今正被探索用于农业食品(Russell, Zulfiqar和Hancock 2020;Hancock, Russell和Stratakos, 2022)、生物医学(Ohsawa等人,2007;Slezak等人,2016;Russell等人,2021;Russell, Nenov和Hancock, 2021)以及能源领域(Okolie等人,2021;Capurso等人,2022),在这些领域中,氢因其抗氧化、抗炎作用以及提供清洁可持续燃料的高能力而被使用。虽然生物作用的确切机制尚未阐明(第四章),但将氢气作为急性、慢性和传染性疾病的医疗治疗的研究现在正在获得关注,众多研究证实了这种化合物的安全性和有效性。

关于氢气可能是有效的营养补充品的一种解释是,氢被认为通过为早期代谢过程提供能量来源而在生命的起源中发挥作用,许多生物体包括古菌、细菌、植物和原生动物都具有催化氢气可逆氧化/还原的氢化酶(第三章)。当然,早期的化学营养生物进化出利用这类化合物作为能量来源的过程,这一过程称为化学合成作用,它涉及在新陈代谢过程中氧化/还原氢气或含氢气的化合物(Dunham等人,2021)。

远古历史上随着生命进化且大气条件发生变化,与其他气体相比,氢气变得不那么丰富(氢气密度太小,一旦产生,迅速上升,无法在地表富集)。例如,由于光合生物的出现,O2开始积累,导致有氧呼吸的发展。这种代谢进步主要存在于包括动物和人类在内的高等生物中。那么,某些生物是否保留了生成氢气的方法,以减轻氧化应激的风险和潜在伤害?

尽管学术界推测线粒体的膜结合亚单位Complex I(例如,ND1, ND6)可能从氢化酶进化而来(Yano和Onishi, 2001;Mühlbauer, Gamiz-Hernandez和Kaila, 2021),但本研究中的分析(图3.6 – 3.14)并未表明这些蛋白质之间存在明确的关系。相反,在非膜结合亚单位(NDUFS2和NDUFS7)之间发现了有力的相似性(图3.6 – 3.10和3.11 – 3.14,相应地)。支持共生伙伴开始线粒体细胞器进而真核细胞进化的假设的是,宿主基因组内整合了众多的α-变形菌功能基因(López‐García和Moreira, 2006;Roger, Muñoz-Gómez等人,2017;Muñoz-Gómez等人,2022)。然而,第三章中呈现的数据与这些发现相矛盾,表明所分析的氢化酶中,C. heimdallarchaeota的NiFe氢化酶亚单位而非α-变形菌最接近于Complex I的泛醌结合位点(Q模块)的NDUFS2和NDUFS7单元,这进一步支持了真核生物演化的E3和共生理论(第三章,第3.2节)。

尽管Complex I中质子提取/电子转移的机制是一个持续的争论话题,但本报告强调,NDUFS2的一个保守的-RGXE-基序(图3.6)可能是执行此类动作所需的。对NDUFS2亚单位的进一步分析(图3.6 – 3.10)显示与NiFe氢化酶的催化亚单位几乎没有相应的序列一致性。然而,C. heimdallarchaeota(MbhJ)和D. carbinolicus(Hyd 258)的非催化或吸收氢化酶亚单位与Complex I的NDUFS7亚单位共享35%的序列同源性,并可能在利用氢气以防止包括半胱氨酸、丝氨酸、组氨酸和苏氨酸在内的氧化还原敏感部分的氧化中发挥作用。

NDUFS2与此处分析的细菌物种(D. carbinolicus; R. sphaeroides)的NiFe氢化酶酶之间的同源性(图3.9和3.10,分别)不被认为是达到保留蛋白功能的>25%显著性阈值(Anderson和Brass, 1998)。鉴于C. heimdallarchaeota的氢化酶单位与NDUFS2之间的序列身份为27%(图3.8),这个线粒体亚单位不太可能保留了创建或利用氢气的能力,而没有进一步的序列相似性,NDUFS2似乎不太可能是NiFe氢化酶酶的有用遗迹。然而,目前尚不清楚NDUFS2是否负责关于泛醌完全或部分还原的氧化还原活动,或者这个特定亚单位是否纯粹对Complex I的泛醌对接位点具有结构意义。

也许同样重要的是,α-变形菌R. sphaeroides与Complex I的Q模块亚单位之间缺乏相应的比对(图3.7 (C/D) 和3.11 (C/D)),这强烈表明这些非膜结合单元不太可能是α-变形菌起源。有趣的是,NDUFS7与C. heimdallarchaeota和D. carbinolicus都显示出更高的35%序列同源性,支持了NiFe氢化酶可能在Complex I的泛醌结合/还原模块进化中扮演角色的假设。此外,在NDUFS2(27%)和NDUFS7(35%)中具有显著的序列相似性表明,像C. heimdallarchaeota这样的阿斯加德古生菌可能在真核生物发生中发挥了显著作用。

超过保留功能显著性阈值的相似性(Anderson和Brass, 1998)在NDUFS7与本研究中考虑的阿斯加德古生菌(图3.12)和delta细菌(图3.13)的较小氢化酶亚单位之间观察到。然而,由于这个亚单位负责电子的穿梭而不是最终的质子化/去质子化,因此NDUFS7能够生成或氧化氢气的可能性也不大。氢气是否能够通过另一种机制支持此类亚单位的最佳功能尚未阐明。例如,是否N2 FeS簇,一个被提出的超氧阴离子产生位点,可能是氢气活动的重要目标,氢气可能根据其自旋态吸引到Fe2+/3+离子上(Hancock和Hancock, 2018),这一理论在第4章第4.3.2节进一步讨论。

在本研究识别的保守序列中,-IPGCPP-基序(NDUFS7)(图3.12 – 3.14),被识别为N-豆蔻酰化的靶点,在物种间最为保守。由于N-豆蔻酰化翻译后修饰可以导致细胞信号传导、蛋白质定位和蛋白质稳定性,因此不能排除该序列第四个残基,半胱氨酸183(人类),可能是氢气相互作用的目标。同样,NDUFS7的PKC磷酸化位点-RASPRQS-也很有趣,因为氢气被注意到影响MAPK、生长和增殖途径中的磷酸化事件(Han等,2016; Begum等,2020)。这引发了一个问题,即氢气是否也能影响磷酸化,改变含有N2的NDUFS7亚单位的形态和功能,这是一个整合于泛醌对接和电子传递的关键蛋白。

众所周知,在本研究中调查的蛋白质中,C. heimdallarchaeota的MbhL和MbhJ以及D. carbinolicus的Hyd494和Hyd258是预测序列,尚未得到确认,因此本研究只能指出可能性。这里分析的序列将需要通过对蛋白分离物的深入分析来确认理论,才能准确确定形态和功能。在哺乳动物中,Complex I可以包含超过40个蛋白亚单位,其精确功能大多未解决。已知14个核心亚单位提供酶的生物能量功能。其中七个(ND1-6和ND4L)由线粒体基因组编码。然而,这些Complex I的膜结合亚单位更类似于细菌的非酶促质子反向转运蛋白(Fiedorczuk和Sazanov, 2018),不太可能参与或直接影响特定的氢气作用(相对于反向转运H+转移),因此它们被排除在本研究之外。

同样值得注意的是,本研究分析的对象可能不是真核生物发生的主要候选者,只是各种演化理论中强调的原核类群的代表。利用前述技术(第2章第2.2.1节)评估本研究所包括的微生物物种中的氢化酶活性,可能提供关于演化相对性的洞察,深入了解氢气活性的基本机制,如第4章所讨论。

8.2.1 富氢水(HRW)

随着氢气补充剂市场的迅速增长,许多便携式和非便携式生产富氢水的装置已经商业化,本研究包括了测试HydroVitality在制备富氢水时产生的气态输出和注入气体水平的评估(第5章)。简要来说,使用HydroVitality对250毫升(约9液体盎司,这是广泛可用的便携式水瓶的容量)的水进行注入的结果显示,在30分钟的注入后,溶解的氢气浓度立即达到0.52毫克/升(0.26毫摩尔),而在实验室条件下观察到溶解的氢气减少50%需要12分钟(第5章,第5.4.3节)。根据国际氢能标准协会关于每日每升水中有效剂量的氢气最低限度指南(每天0.5毫克氢气)(国际氢能标准协会,2018年),为了达到治疗剂量的氢气,消费者每天需要摄入约960毫升的氧/氢气化水。与溶解氢气含量的相对较小增加相比,O₂水平从注入前的8.69毫克/升提高到注入后的14.05毫克/升(第5章,第5.4.4节),这可能在与氢气联合使用时具有独立或协同的生理效应。此外,从数据推断出的溶解O₂减少50%的估计时间约为七小时,与氢气相比,保留时间显著增加。然而,O₂是否增加了富含氧气的氧化氢水的抗氧化潜力尚未确定,这将是一个有趣的研究领域。(最近研究表明,氧气能增加氢气纳米气泡的稳定性。)

水维持生命的特性取决于许多因素,包括溶质含量(例如,盐度)、温度和pH值。水中的pH值与温度之间的关系是复杂的(Omer, 2019)。对于非矿化水,pH值往往随着温度的升高而降低,这是由于自电离以及产生水合氢离子(H3O⁺)和氢氧根离子(OH⁻)的结果(Schmidt, 1991)。在评估注入后20分钟的结果时,需要考虑这一因素(图5.7)。英国饮用水检查局《水务行业法案》(1991)定义的可饮用水的pH值推荐限制范围从最低的pH 6.5到最高的pH 9.0。图5.7中的数据(第5章,第5.4.5节)显示,注入后10分钟,pH值出现初步上升(pH 8.49 – 8.67),然后在注入后20分钟回到低于基线记录(pH 8.19)。有趣的是,未注入的水在10分钟后也显示出轻微的pH值上升(pH 8.62 – 8.70),但这也在注入后20分钟回到低于基线的观察结果(pH 8.55),这可能是由于随时间推移水温升高的结果(Murariu等,2011)。值得注意的是,在富氢氧水和对照组之间没有发现显著差异,且产生的数据都没有超过安全上限。

8.2.2 吸入

在全球吸入设备市场快速发展的背景下,消费者对这类健康相关产品的信心对于维持商业成功、增长和长期生存至关重要。为了测试HydroVitality形成的气体纯度,分析了750毫升气体样本,使用了气相色谱法(第5章,第5.4.2节)。在向消费者和医疗市场推出新的吸入产品时,另一个重要因素是用户必须能够计算他们吸收的治疗性气体剂量(Russell, May和Hancock, 2024)。针对HydroVitality氢氧发生器,应用了流速分析(第5章,第5.4.1节)。结果允许计算评估吸入气体的百分比。

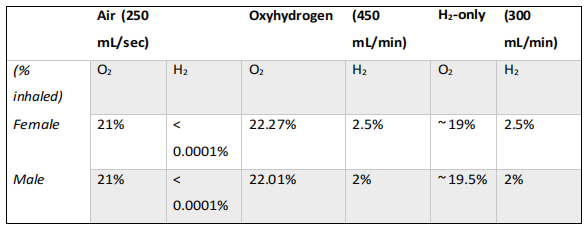

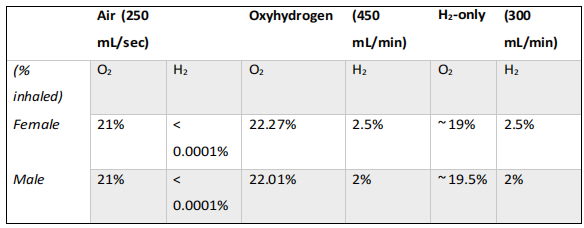

平均每人每次呼吸吸入500毫升空气,吸入持续约2秒。以HydroVitality测试设备的最大流速450毫升/分钟产生的氢氧气和平均每次呼吸的空气摄入量(女性:身高1.64米,体重72.7公斤,BMI 27.1;男性:身高1.78米,体重86.7公斤,BMI 27.4,英国数据)(www.worlddata.info)计算,女性每次呼吸将吸入2.5%的氢气,而男性将吸入约2%。(氢气流量每分钟300毫升,相当于女性吸入氢气浓度为2.5%,男性则为2%。)

计算氢气吸入浓度公式(毫升/秒):

氢气 /(每次呼吸 - 氢气)x 100

如果将同样的公式调整适用于O₂消耗量的流速和百分比增加(33%),得出的增加氧气摄入量的值为女性1.27%(22.27%,O₂),男性为1.01%(22.01%,O₂),表8.1。这可能相关,例如,如果用户经历快速或浅呼吸或有慢性肺部疾病。在这种情况下,为了消费者和患者的安全,进行简单的肺功能测定以确保准确测量潮气量和氢气和/或O₂消耗量将是有益的。

表8.1显示了当定期呼吸时,普通女性和男性吸入的气体百分比的计算值。

目前正在进行的研究正在评估严重COVID-19症状患者对氢氧和氢气疗法的反应,初步数据报告了呼吸困难的抑制和呼吸症状的缓解(Guan等,2020)。还有即将发布的证据表明,吸入氢气可能有利于缓解哮喘(Zhang等,2021a)和慢性阻塞性肺病(COPD)(Lu等,2018)等长期炎症相关的肺部疾病。因此,可以推断患有肺气肿、囊性纤维化和肺腺瘤的患者可能会从氢气吸入疗法中受益;这些疾病具有相似的发病机制。

8.3 氢气在肿瘤学中的应用

8.3.1 氧化应激、活性物种和氢气在癌发生及抗肿瘤机制中的作用

癌变的发展受到氧化应激和炎症的影响,异常的ROS/RNS的后果已知会氧化修饰DNA(Ríos-Arrabal等,2013)。氧化应激描述了由于ROS/RNS水平增加而导致的细胞活动中断,这可以影响诸如凋亡介质、脂质氧化、代谢不稳定和蛋白质修饰(要么抑制要么过度激活功能过程),或通过直接靶向DNA,导致基因序列中的损伤和突变(Ríos-Arrabal等,2013)。在癌变和恢复过程中,由于代谢活动的增加、缺氧环境(缺乏O₂)和/或对药物的反应,促氧化剂水平升高(Perillo等,2020)。ROS/RNS是相对不稳定的生理分子,它们作为中间体在凋亡和生存相关细胞信号通路中起作用(第4章,第4.2.1节和第4.2.2节)。ROS诱导的途径(例如MAPK和蛋白酪氨酸激酶级联反应)也已知会影响并增强肿瘤细胞的转移潜力(Wang等,2019;Fan等,2023)。与非恶性疾病中的抗凋亡效应不同(第1章,第1.2.3.1节),在肿瘤疾病中,氢气气体通过调节ROS敏感的MAPK相关途径被注意到具有抗肿瘤作用,这些途径具有双重作用,要么抑制要么启动凋亡(Wang等,2018a;Zan等,2022;Hasegawa等,2022)。

8.3.2 氢气疗法在调节癌发生微环境中的炎症和免疫反应

炎症过程(图1.3)是一种固有免疫反应,包括白细胞浸润到目标区域以及上调表达促炎信使(如细胞因子和趋化因子)连同不典型的组织重塑和高倍性血管生成。在肿瘤组织的微环境中,经常存在大量的炎症标记物,包括那些不能直接与高炎性过程相关的标记物(Mantovani等,2007)。在评估癌发生微环境时,这一点很重要,因为在肿瘤启动的不同阶段,免疫系统要么识别并摧毁新生细胞,要么促进功能性细胞发展成肿瘤细胞(Jiang和Shapiro,2014)。除了对天然免疫系统有积极作用外,氢气疗法还通过提高CD8⁺细胞毒性T细胞(负责破坏恶性细胞)的水平,证明了能够恢复适应性免疫反应,这已在结直肠癌患者中得到证实(Akagi和Baba,2019)。

通过增强对氧化还原化学和信号的调节活动,并调节适应性和固有免疫反应,氢气治疗已被证明在许多健康相关条件下恢复了稳态细胞功能,这在经验性(Itoh等,2009;Jiang等,2018;Iuchi等,2019;Kura等,2019;Begum等,2020;Deryugina等,2023b)和临床审查下得到了验证(Kajiyama等,2008;Nishimaki等,2018;Akagi和Baba,2019;Chen等,2020a;Botek等,2019;Akagi和Baba,2020;Guan等,2020)。多项研究证实了氢气的抗炎活性,确认了促炎介质的水平,包括趋化因子(如MCP-1)、细胞因子(如TNFα)和转录因子(如NFκB),在氢气给药后大大减少(Slezak等,2021;Wu等,2019;Radyuk,2021)。You等(2021)展示了在丝裂原刺激后恶性气道上皮细胞(A549和NCI-H292)中MAPK蛋白质生产的显著增加,这被氢气所减弱。Chu等(2019)以及Zhu、Cui和Xu(2021)的发现支持了这一点,他们确定在氢氧气体中培养宫颈和胃恶性肿瘤细胞系(HeLa和MGC-803,分别)显著增加了凋亡。因此,可以假设氢气在调节凋亡中起着关键作用。

8.3.3 氢气和氢氧气体对TK6细胞中B淋巴细胞增殖和凋亡的影响

在当前的研究中,我们调查了氢和氢氧气体对快速复制的B淋巴细胞(TK6细胞)的影响。这项原创性研究聚焦于p53阳性的永生化B细胞(TK6细胞),评估了溶解在细胞介质中的氢(300mL/min)和氢氧气体(150 mL/min O2 + 300 mL/min H2)对细胞增殖的影响。

研究发现,氢和氢氧气体均对TK6细胞群体产生了抑制作用,这与之前的研究结果一致(Liu et al., 2019;Meng et al., 2020;Chu et al., 2021;Zhu, Cui and Xu, 2021)。记录了pH、O2和氢气含量(图7.1和7.3),发现在氢氧组中这两种物质的水平都有所增加,同时伴随有轻微的pH增加(pH 7.25–8.30),这在仅含氢气和氢氧组中都有观察到。将TK6细胞与充入氢氧气体的介质一起孵育,并评估细胞计数(图7.4 A/B),结果显示在给药后24小时和48小时,氢氧组显示出细胞密度减少。当用有丝分裂原化合物ConA刺激细胞并用氢氧处理时,也注意到了类似的复制抑制模式(图7.6)。与之前关于TK6细胞流式细胞术分析的研究(Chu et al., 2021)相一致,图7.7和7.8显示生长阶段1和2的细胞数量减少,凋亡(Sub G1)显著增加。急性方案(单次氢氧处理)(图7.4 (A))识别出细胞计数的非显著减少,而慢性方法(每天添加介质)详细描述了在24小时和48小时具有统计学相关性的抑制作用(图7.4 (B)),这表明,正如Meng等人(2020)所提出的,氢氧和/或氢气的效力可能是剂量依赖性的。

值得注意的是,当前数据分析的结果与Chu等人(2021)和Zhu, Cui and Xu(2021)的发现相符,他们发现将恶性细胞系(HeLa(宫颈)和MGC-803(胃)分别)孵育在氢氧气体中会抑制增殖和氧化应激,并显著增加凋亡。在头颈鳞状细胞癌(HSC4)和纤维肉瘤(HT1080)细胞系中,中性pH、富含氢气的介质抑制了HSC4细胞的集落形成和增殖,HT1080细胞显示出基底膜侵袭受到抑制。在两种细胞系中,ROS的积累被抑制,使作者(Saitoh et al., 2008)得出结论,氢气疗法可以作为有效的抗氧化剂和抗肿瘤疗法使用。

尽管本研究的范围无法确定所见效果背后的分子机制,但不可忽视的一个因素是,直接将氢和氢氧注入细胞介质改变了pH(第7章,第7.3.1.1节和7.3.1.2节),这可能解释了本研究中看到的一些效果。虽然认识到pH的增加可能影响了某些方面的细胞活动,但进一步分析的结果(图7.4~7.8)与早期(Saitoh et al., 2008; Saitoh et al., 2010)和当代的肿瘤学研究(Liu et al., 2019; Chu et al., 2021; Zhu, Cui and Xu, 2021)都是一致的。然而,由于氢气和氢氧给药都被证明具有抗氧化、抗增殖、抗肿瘤和促凋亡作用(Liu et al., 2019; Chu et al., 2021; Zhu, Cui and Xu, 2021),因此本研究中观察到的效果不太可能仅仅是由提高的pH(7.25–8.30)造成的。与这些调查相似,Yang等人(2020b)发现富含氢气的Dulbecco's modified eagle medium (DMEM)(0.7 mg/L/H2)上调了ROS刺激的焦亡途径(ROS/Nod样受体家族pyrin结构域含有3(NLRP3)/caspase-1/Gasdermin D),诱导NFκB调节的凋亡(Yang et al., 2020b)。这些发现也与针对NSCLC、A549和H1975的调查一致,其中体外分析表明,应用不同水平的大气氢气显著降低了细胞存活率,在60%和80% 氢气下分别为(Saitoh et al., 2010)。关于分子氢的治疗效能的进一步证据表明,氢气可能通过抑制PI3K/Akt磷酸化级联反应影响MAPK信号传导(Jiang et al., 2018)。后来的询问还描述了氢气给药的促凋亡效应(20%, 40%和60%/H2 + 5% CO2),观察到细胞表面受体CD47减少和抗凋亡(Bcl-2)蛋白表达降低(Meng et al., 2020)。

与其他与氢气相关的肿瘤学研究(Saitoh et al., 2008; Saitoh et al., 2010; Wang et al., 2018b; Yang and Zhu 2018; Liu et al., 2019; Meng et al., 2020; Chu et al., 2021; Hasegawa et al., 2022; Zan et al., 2022; Noor et al., 2023)一致,氢和氢氧给药均被注意到能增加恶性细胞中的凋亡。图7.7和7.8显示在两个时间点(氢氧)和24小时后(氢)Sub G1阶段的细胞显著增加,这是由于凋亡细胞碎片导致的碎片化DNA的指示器(Manohar, Shah and Nair, 2021)。这些数据认识到,生长阶段1和2(分别为G1和G2)受到明显限制,随着时间的推移这种效果显著减弱。

在合成阶段对细胞的影响在暴露于氢氧的组中在24小时时最小,尽管这一阶段的比较数据在48小时时变得具有统计学意义。暴露于纯氢气的细胞在静止阶段的数量显著减少,尽管这一趋势在48小时时没有观察到,表明氢氧气体可能比仅含氢气的处理更能有效地诱导恶性细胞凋亡。尽管如此,需要进一步的研究来证实这些发现。

随着全球人口老龄化,对癌症服务的需求增加(Sabri et al., 2022),医疗服务面临着达到运营目标的压力增大(National Health Service, 2023a),这意味着许多患者可能无法获得最佳护理。因此,迫切需要优先考虑并投资于实证研究和大型临床实验,以便如果氢氧吸入治疗肿瘤疾病的疗效能够惠及全球人口,那么这些研究成果将具有重要意义。特别是,进一步研究氢气的分子机制至关重要,以便充分理解和有效利用氢气疗法的抗肿瘤效果。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙学军科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1451152.html?mobile=1

收藏