精选

精选

信息化、数字化、智能化、智慧化、数智化是数字技术演进中的关键概念,其区别与联系可从发展阶段、核心特征、技术基础、应用场景四个维度进行解析。以下为系统性对比与总结:

一、发展阶段与演进逻辑

| 概念 | 阶段定位 | 核心目标 | 技术驱动力 |

|---|---|---|---|

| 信息化 | 基础阶段(20世纪90年代起) | 业务流程电子化,实现信息记录与传递 | 计算机、数据库、局域网 |

| 数字化 | 深化阶段(2010年代起) | 数据资产化,重构业务模式与价值链条 | 云计算、大数据、物联网 |

| 智能化 | 技术突破阶段(2015年代起) | 系统自主决策,模拟人类智能行为 | AI、机器学习、传感器技术 |

| 数智化 | 融合阶段(2020年代起) | 数据与智能协同,驱动创新与效率跃升 | 数据中台、AI算法、边缘计算 |

| 智慧化 | 终极目标阶段(2027年后) | 生态级协同,实现人机环境自适应与可持续发展 | 数字孪生、区块链、5G+AI |

演进逻辑:

信息化是流程数字化的起点,数字化是数据资产化的深化,智能化是机器自主化的突破,数智化是数据与智能融合的升级,智慧化是系统生态化的终极形态。

二、核心特征对比

| 维度 | 信息化 | 数字化 | 智能化 | 数智化 | 智慧化 |

|---|---|---|---|---|---|

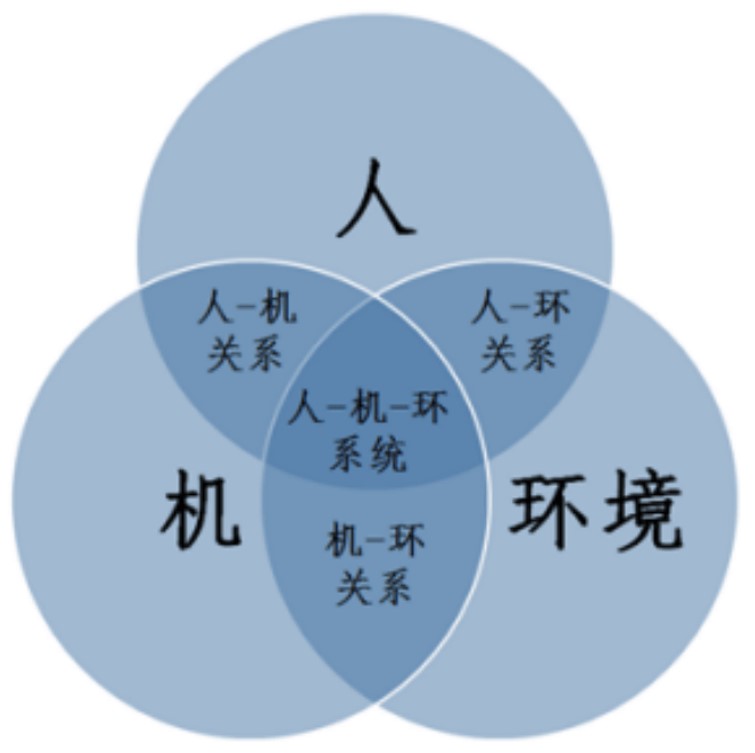

| 核心对象 | 业务流程与信息 | 数据资源与业务模式 | 系统能力与决策能力 | 数据与智能的协同效应 | 人机环境系统生态 |

| 技术重点 | 数据库、ERP、OA系统 | 大数据平台、云计算 | AI算法、机器学习模型 | 数据中台、AI+IoT | 数字孪生、区块链、5G |

| 价值产出 | 效率提升(如流程缩短50%) | 业务创新(如新商业模式) | 成本降低(如自动化替代人力) | 决策优化(如实时预测准确率提升) | 生态增值(如城市资源利用率提升) |

| 典型应用 | 财务系统、档案电子化 | 电商数据中台、工业物联网 | 智能客服、自动驾驶 | 供应链智能优化、个性化推荐 | 智慧城市、智慧医疗生态系统 |

三、关键区别解析

1. 信息化 vs 数字化信息化:聚焦流程再造,将纸质流程转为电子系统(如ERP替代手工记账),但数据仍为“孤岛”。数字化:强调数据驱动,通过数据整合与分析重构业务(如用户行为数据驱动精准营销),实现从“记录业务”到“创造业务”的转变。案例对比:信息化:医院HIS系统记录病历(仅存储数据)。数字化:医院通过电子病历+AI分析疾病趋势(数据驱动科研)。

2. 智能化 vs 数智化

智能化:侧重单点智能,如工业机器人执行预设指令,缺乏跨系统协同能力。

数智化:追求数据与智能的融合,例如制造企业通过全域数据中台+AI模型,动态优化生产计划与供应链。

本质差异:智能化是“机器执行指令”,数智化是“数据驱动机器自主学习”。

3. 智慧化 vs 数智化

数智化:仍以技术效能为核心,例如通过算法优化物流路径。

智慧化:强调生态自适应,如智慧城市中交通、能源、安防系统动态协同,应对突发事件(如暴雨自动启动排水与交通管制)。

哲学差异:数智化是“工具升级”,智慧化是“系统共生”。

四、内在联系与协同关系

技术栈叠加

信息化(IT基础设施)→ 数字化(数据平台)→ 智能化(AI模型)→ 数智化(数据+AI中台)→ 智慧化(数字孪生+生态网络)。

价值递进:

信息化:管理提效(如减少人工错误)。

数字化:业务创新(如电商模式)。

数智化:决策革命(如实时预测)。

智慧化:生态重构(如碳中和城市)。

应用场景渗透:

五、实践中的常见误区

混淆概念边界

将数字化等同于信息化升级(忽略数据资产化本质)。

技术堆砌陷阱

企业盲目采购AI工具而忽视数据治理,导致“智能系统不智能”。

智慧城市建设中片面追求硬件投入,缺乏跨部门数据共享机制。

六、未来发展趋势:数智化与智慧化的融合

不久后,数智化将成为企业标配(如全域数据+AI驱动决策),而智慧化将聚焦于复杂系统协同(如人机共治的城市治理)。两者的融合路径包括:技术层面,人机环境系统智能共生构建虚拟城市模型,实时模拟政策影响;社会层面,市民通过数字身份参与治理,形成“政府-企业-公众”协同网络。

总之,信息化是基础,数字化是深化,智能化是技术跃迁,数智化是融合创新,智慧化是终极生态。五者构成“相互嵌套、螺旋上升”关系,企业需根据人机环境系统发展阶段选择技术路径,避免盲目追求概念标签。

人机环境系统智能体系下的生产关系与生产力

在人机环境系统智能体系下,生产关系与生产力的互动呈现出前所未有的复杂性和变革性。以下从理论演进、实践变革及社会影响三个维度展开分析:

一、理论演进:生产力与生产关系的新内涵

1、生产力的智能化跃迁

人机环境系统通过融合人工智能、物联网、大数据等技术,推动生产力要素发生质变:

劳动者从体力执行者转向认知型决策者,AI辅助决策系统提升人类决策效率(如工业机器人自主装配精度达毫米级);劳动资料呈现数智化特征,工业机器人密度达350台/万人,形成全球领先的智能制造能力;劳动对象扩展至虚拟资源,数据要素成为核心生产资料,2025年我国数据标注基地形成335个行业数据集。

2、生产关系的系统性重构

组织形态向"人机共生"演进,跨职能团队与智能体协同成为主流,如特斯拉生产线实现全自动化与人类工程师的实时交互;权力结构发生位移,算法决策权提升导致"技术赋权"与"数字劳工"并存,需建立新型劳资协商机制;分配方式突破传统框架,智能体创造的价值需通过"数据确权+算法审计"实现公平分配。

二、实践变革:生产方式的重构路径

1、生产过程智能化

制造环节,人形机器人实现群体智能协作,工业机器人产量5年增长16倍,覆盖71个工业大类;管理环节,数字孪生技术使生产系统仿真精度提升40%,预测性维护降低设备故障率35%;供应链,全球产能调度响应时间缩短至72小时,供应链数字化覆盖率超80%。

2、产业生态智能化

产业协同化,跨工厂智能体系统实现资源动态调配,某汽车集团通过AI调度使产能利用率提升19%;创新生态化,开源大模型降低AI应用门槛,中小企业智能体开发成本下降65%。

三、社会影响:机遇与挑战并存

1、积极效应

效率提升,智能工厂产品研发周期缩短28.4%,单位能耗降低18%;质量跃升,AI质检准确率达99.7%,缺陷检出率提升3倍;普惠发展,农村电商智能供应链使农产品上行效率提升40%。

2、风险挑战

就业替代,制造业自动化导致低技能岗位减少12%,需年均培训200万人次;算法霸权,35%的智能决策系统存在隐性歧视,需建立算法审计制度;数据垄断,头部企业掌握80%工业数据资源,数据要素流通壁垒待破除。

四、发展建议

技术创新,突破多模态感知、因果推理等核心技术,建设自主可控技术体系;制度创新,建立"数据确权-算法透明-利益共享"治理框架,试点智能体劳动权益保障;生态培育,建设10个国家智能体创新中心,培育百家智能工厂解决方案供应商;人才战略,构建"AI+X"复合型人才培养体系,2027年实现500万产业人才技能升级。

人机环境系统智能体系正在重塑生产关系的底层逻辑,其本质是通过"技术-组织-制度"协同创新实现生产力质的突破。未来需在提升全要素生产率的同时,构建包容性发展框架,使技术进步真正服务于人的全面发展。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自刘伟科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-40841-1507377.html?mobile=1

收藏