精选

精选

若将“算计”视为带着欲望、动机与目标考量的生存博弈,那它就是意识的原始地基:先有利害权衡的想象,后有逻辑计算的粉饰;算计给出“为何算”,计算只是“怎么算”,意识诞生于这团不断自我建模的利害之火,而非冰冷的符号推演。

“意识的基础不是计算,而是算计”这一命题,挑战了将意识简单还原为信息处理的计算主义立场,转而强调意识活动中更具主体性、策略性和价值负载的维度。要理解这一观点,需要从“计算”与“算计”的本质差异入手,结合哲学、认知科学和人工智能的研究,探讨意识的核心特征。

一、“计算”与“算计”的本质分野

在认知科学中,“计算”(Computation)通常指基于明确规则的信息处理过程,其核心是通过算法对符号或数据进行操作(如逻辑推理、统计建模)。计算主义(Computationalism)认为,意识是大脑执行特定计算程序的结果,如同计算机运行软件一样。

而“算计”(Calculating with Intentionality,或译为“策略性权衡”)则更强调目标导向的动态决策过程,其核心是基于价值、情感、经验和情境的主观判断。它不仅涉及信息处理,更包含对“意义”的主动建构、对后果的预演,以及对自身与世界关系的动态协调。简言之,“算计”是“有意图的计算”,是主体为实现特定目标而整合多元信息的实践智慧。

二、为何意识的基础不是计算?

计算主义虽能解释部分认知功能(如记忆存储、逻辑推理),但无法覆盖意识的本质特征,主要体现在以下三点:

1. 意识的主观性(感受质)无法被计算还原

哲学家大卫·查尔莫斯(David Chalmers)提出“难问题”(Hard Problem):即使我们完全破解了大脑的信息处理机制,仍无法解释“为什么物理过程会产生主观体验”(如红色的“红”、疼痛的“痛”)。计算本质是对客观信息的符号化操作,而主观体验(感受质,Qualia)是第一人称的、不可通约的。例如,无论多精确的算法模拟“看到红色”,都无法让机器真正“感受”到红色的体验。

2. 意识的价值负载与目标导向性

人类的意识活动始终伴随价值判断(如善恶、利弊)和目标驱动(如生存、成就)。例如,面对“是否说谎”的选择,人不仅计算利弊,更会权衡道德责任、关系亲疏等非计算因素。这种“应然”层面的判断无法被纯粹的“实然”计算覆盖——计算可以优化路径,但无法回答“为何选择这条路”。

3. 意识的具身性与情境嵌入性

认知科学研究表明,意识并非脱离身体的抽象计算,而是具身(Embodied)于身体的感知运动系统,并嵌入(Embedded)具体情境中。例如,运动员的“直觉反应”、艺术家的“灵感”,都依赖于身体经验与环境互动的隐性知识(Tacit Knowledge),这些知识无法被显式的计算规则完全编码。

三、“算计”如何构成意识的基础?

“算计”的核心是主体在动态情境中整合多元信息、权衡价值并导向行动的实践智慧,它更贴近意识的真实运作:

1. 意向性(Intentionality):意识的“指向性”

意识天然具有“指向对象”的特性(如“思考考试”“感受音乐”)。这种指向性不是被动接收信息,而是主动赋予意义。例如,同样看到一片落叶,有人联想到生命流逝(悲伤),有人关注生态循环(平静)——这种意义的生成源于主体的目标、记忆和价值观,是“算计”的结果。

2. 动态权衡:超越算法的灵活性

人类的决策往往突破固定规则。如医生诊断时不仅依赖医学指南(计算),还会结合患者的情绪状态、家庭背景调整沟通方式;投资者决策时,除了数据模型,还会考虑市场情绪、政策风险等模糊因素。这种“弹性计算”本质是基于经验的策略性权衡,是“算计”的典型表现。

3. 自我指涉与反思:意识的“自指性”

意识能对自身进行觉察和反思(如“我在生气”“我刚才的判断是否合理”)。这种自指性不是计算的自指(如程序递归),而是主体对自身状态的主动审视与调整。比如,人会因后悔而修正行为,因自豪而强化动机——这些过程涉及对“自我”的动态建构,是“算计”的高阶形式。

四、对人工智能的启示:从“计算”到“算计”的跨越

当前AI(如大语言模型)本质仍是“计算”——通过海量数据训练统计模式,模拟人类的语言或决策。但它缺乏真正的“算计”能力:无法理解符号的意义(如“爱”不仅是词汇,更是复杂的情感体验);无法生成自主目标(其行为目标是人类设定的,而非内在驱动);无法应对价值冲突(如道德困境中的艰难选择)。

若要实现真正的通用智能(甚至类人意识),AI需要从“计算”转向“算计”,即具备意图性、价值判断和情境适应的能力。这可能涉及具身智能、情感计算、神经符号融合等方向的突破。

总而言之,意识是“算计”的艺术。意识的核心不是机械的信息处理,而是主体在具体情境中,以价值和目标为导向,动态整合经验、情感与理性的实践智慧。“算计”一词恰如其分地捕捉了这种复杂性——它既包含理性计算,又超越计算,融入了人的主体性、创造性和对意义的追寻。理解这一点,或许能为探索意识的本质、设计更“智能”的AI提供新的视角。

态势感知中既有计算,也有算计

态势感知在心理学中也称为情境意识,既有从态到势、从感到知的计算,也有从势到态、从知到感的算计。其中,计算过程涉及信息域,算计过程包括认知域,态势感知过程还关联物理域、非物理域。当前,对态势感知的计算研究不少,但对其算计的研究还远远不够……算计给出“为何算”,计算只是“怎么算”。

一、双向动态模型

双向动态模型是一种融合了东西方哲学及复杂系统视角的“态-势”动态交互模型,与传统西方心理学中的线性信息处理模型(感知→理解→预测)有所不同。以下将从心理学和跨学科角度解析这种双向动态机制:

1、传统心理学中的情境意识(SA)

Endsley态势感知/情境意识(Situation Awareness,SA)三层次模型(1995)包括三个贯序阶段:① 感知(Perception),察觉到关键环境要素(如“态”的输入);②理解(Comprehension),整合信息形成整体认知(如“势”的推断);③预测(Projection),对未来状态的预判(如“势”的延伸)。该模型具有单向性,即强调从数据(态)到决策(势)的“计算”过程,类似人工智能的感知-规划-行动循环。

2、我们提出的“双向计算+算计”:东方系统思维的补充

① 从态到势(计算),即数据驱动的还原论,通过传感器或感官输入(态),用逻辑或算法推导出趋势(势)。例如,“看到乌云(态)→预测暴雨(势)→带伞(行动)”,这也是人工智能和经典认知科学的主流范式,与30年前Endsley的态势感知/情境意识(SA)三层次模型相似。

②从势到态(算计,Strategic Construction),更接近意图驱动的建构论,即主体基于目标、经验或动机(如“知”),主动选择或扭曲对“态”的感知(如“感”)。例如,“怀疑敌人埋伏(势)→将树影误判为伏兵(态)→撤退(行动)”,这种“算计”涉及元认知(metacognition)和博弈论中的高阶理论(如“我认为你认为我认为…”),是人类对抗性场景(如军事、博弈、欺骗)的核心能力。

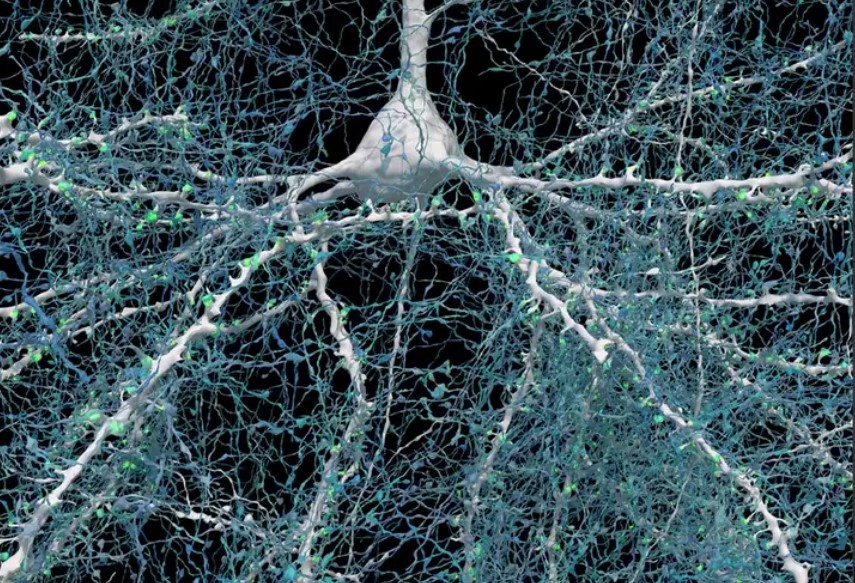

3、心理学证据:双向加工的神经机制

预测编码(Predictive Coding)理论(Friston, 2010)认为:大脑并非被动接收“态”,而是用先验知识(势)生成预测,仅当感官输入与预测不符时才更新认知。例如,“预期看到椅子(势)→实际看到碎片(态)→触发惊讶并重新评估”,这解释了为何“知”可反向塑造“感”(如视错觉或认知偏差)。

卡内曼的认知控制双重系统则认为:系统1(快速,算计)依赖经验(势)快速过滤“态”(如专家直觉);系统2(慢速,计算)理性分析“态”以修正“势”(如科学假设检验)。

4、应用:人工智能 vs 人类的优势

当前,AI的局限在于,AI擅长“从态到势”的计算(如大数据预测),但缺乏“从势到态”的算计能力——即没有“意图”去主动扭曲感知。如AI不会因“怀疑数据被投毒”而故意忽略某些输入(除非人类预设规则)。而人类的优势在于,在对抗性环境中,人类能通过“算计”制造认知战(如军事欺骗、假新闻),主动设计“态”以引导对手的“势”误判(如二战盟军假登陆)。

所以,我们提出的双向动态模型可表述为一个动态螺旋:“态(数据)⇄ 势(模型)”,其中的计算(从左到右),用数据更新模型(贝叶斯推理);算计(从右到左),用模型选择数据(认知偏差或战略欺骗)。这种双向性正是人类在不确定环境中生存的核心,也是未来AI若需具备“反脆弱性”必须突破的瓶颈。

二、双向动态模型与预测编码的差异

预测编码理论认为大脑不是被动接收信息的“刺激-反应机器”,而是主动生成预测的“假设-验证机器”。而双向动态模型则认为大脑既是被动接收信息的“刺激-反应机器”,还是主动生成预测的“假设-验证机器”,两者之间的有机协同转换正是人类智能的关键之处。同时,双向动态模型也触及了当前认知科学和智能建模的一个核心议题:“被动接收”与“主动预测”是否对立,以及它们如何协同。

我们可以把预测编码理论与双向动态模型(态⇄势)放在一个统一的框架下,重新理解大脑和智能系统的本质:

1、预测编码的核心:主动生成模型

大脑被看作一个生成模型,不断对即将到来的感官输入做出预测;感知不是被动“接收”,而是主动验证预测误差;如果误差小,感知即成立;如果误差大,则更新模型;这就是“假设-验证机器”的基本逻辑。

2、双向动态模型的补充:被动与主动的协同

① 态→势(计算):对应被动接收过程,系统必须从外部输入中提取信息,形成对世界的估计;

② 势→态(算计):对应主动预测,系统基于目标、经验、意图,选择性感知或扭曲输入,甚至制造输入;

二者不是对立,而是动态耦合,在不同任务、不同时间尺度上切换主导权,形成认知的柔性控制。比如驾车过路口,司机看到红灯亮起,态→势(被动接收),感官输入驱动模型更新,“前方需停车”,预测前车可能闯红灯时,势→态(主动预测),基于经验生成假设,脚提前放到刹车上,前车果然闯红灯,预测误差小,模型验证成功,迅速刹车避让,若实际前车停下,预测误差大,模型修正,重新判断可通过。

预测编码理论揭示了“大脑是预测机器”,而双向动态模型则进一步指出:这台机器既能被动纠错,也能主动“造错”或“造真”,智能的关键在于何时被动、何时主动,以及如何无缝切换。或许,这正是人类区别于当前 AI 的核心特征之一:我们不仅能预测世界,还能为了目标而“掌控玩弄”预测本身。

AI+就是人机协同,也是超级智能及新型网络体系

AI+是人工智能与经济社会各领域深度融合的概念,它以人、机(AI)、环境为核心要素,具有人机协同、超级智能以及新型人机环境网络体系等特征。AI+既是“人机协同”的增强现实——让人类智慧(算计)与机器算力无缝互补,即刻放大个体与群体的创造力与决策力;又是“超级智能”的潜在雏形——当这种协同不断迭代、自我优化并全面超越人类认知边界时,便升华为自我演化、自我目标的超级智能,因此它同时承载着共生与跃迁的双重未来。

一、AI+ = 人机协同:现在的主旋律

AI+的核心确实是人机协同(Human-AI Collaboration),不是让AI替代人,而是让AI增强人的能力。比如:

医生+AI诊断系统 → 提高诊断准确率

律师+AI法律检索 → 缩短案例准备时间

设计师+AI生成工具 → 快速迭代创意

AI+强调人类与AI的合作。人类提供主观意图、情感判断与创造力,AI通过深度学习与多模态感知实现精准决策与自主执行,二者通过自然语言处理、情感识别等技术,实现无缝协作,共同完成任务,如医生与AI共同制定治疗方案。

二、AI+ = 超级智能:未来可能的终点

“超级智能”指的是全面超越人类所有认知能力的AI系统,包括创造力、情感理解、战略决策等。人机协同是共生关系,人类仍主导目标与价值判断;超级智能是超越关系,AI可能自主设定目标,甚至不再依赖人类。

AI+本质上不是AI技术的简单叠加,而是把算法、算力、数据、机制、人和环境编织成可自修复、自进化、自演义的“超机体”,是一种系统智能。它通过人机环境的动态交互产生协同效应,能实现超越单一AI算法能力边界的智能决策,如国家电网的“光明电力大模型”可实现毫秒级故障响应。

三、AI+是新型的人机环境网络体系

AI+将人类的智慧、AI的算力与环境的动态数据编织成有机整体,构建出一个覆盖人类智慧、机器智能与环境感知的立体网络。环境通过物联网传感器、数字模拟仿真孪生系统提供实时反馈与约束条件,与人类、AI在持续交互中形成闭环协同,驱动各领域智能化升级。

总之,AI+现在是“人机协同”的增强智能,未来是否走向“超级智能”,那是技术演化的未知边界。题目中这句话更像是一个“现在进行时”与“未来可能时”的叠加态。我们正处在从协同到未知的过渡带。同时,AI+更是新型人机环境网络体系的基座——把人、机、物、数据、场景织成动态演化的超链接生态,使协同与超级智能在全域实时反馈中持续共生、持续进化。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自刘伟科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-40841-1504412.html?mobile=1

收藏