精选

精选

好久没在科学网写博客了,写博客确实需要一些情绪的驱动,近年来发现自己笔头懒了,不知道是否是年龄的原因还是其它。

写作本文的原因,还得从我儿子发给我的一则信息谈起。前不久,我儿子发了个帖子给我,是介绍美国湿地研究的开拓者和领导者“威廉.帕特里克(William Patrick)”。记得早在儿子大学时期,我就给儿子谈起过,1998年帕特里克邀请并资助我去美国路易斯安娜州立大学进行学术访问,以及我与威廉.帕特里克(以下简称帕特里克)教授之间的故事。1999年,我儿子即将参加中考,有孩子的人都知道,在中国,孩子能考取一个名牌高中,对于一个普通家庭,意味着什么。所以那一年,尽管在美国很好的机会留在美国工作,但还是在1998年底匆匆地从路易斯安娜州立大学返回上海。

帕特里克教授(图1)于1925 年11出月生于密西西比州的约翰斯,在二十年代末期的大萧条时期,他在密西西比州农村长大。根据他的名片,全名应该是“帕特里克·小威廉·H”。在二战期间,他与两个兄弟一起参军,并在菲律宾解放战争中作战。退伍后,根据退伍军人权利法案进入东北初级学院学习,并在路易斯安那州立大学学习并获得理学学士学位。随后,他获得路易斯安那州立大学的硕士学位和博士学位,并于1953 年留校任教。

1977 年,帕特里克教授在原来工作基础上,创建了今天的路易斯安哪州立大学湿地生物地球化学研究所。今天看来,这体现了他半个世纪以前对人类生存环境重大科学问题上的远见,同时,这也是大爱。就像在农村,每个农民可能都会关心自己的小家与家前屋后的小环境,但有几个能热心奉献于整个乡村的环境,并付出毕生的精力?由于帕特里克教授的邀请与资助,在路易斯安娜州立大学的日子里,使我有时间走出去、并且静心坐下来,研究思考与对比世界上主要大河三角洲的发育与演化,特别是密西西比河与长江及其流域三角洲之间的自然特征及人类活动的影响,包括河流水文、流域气候、地貌与第四纪地质,河流入海泥沙变化,三角洲海岸过程、三角洲沿海海平面变化,三角洲地区的水资源,三角洲地区都市的地面沉降,三角洲沿海的自然灾害(如风暴潮),流域上游重大工程对河口三角洲自然环境的影响。

路易斯安那州位于北美地区最大河流密西西比河的三角洲,就世界上的大河三角洲而言,密西西比三角洲地区的湿地生态系统是生态保护最好的地区之一。乘坐着快艇,巡游在密西西比河口三角洲上的支汊河流之上,两岸自然美丽的绿叶花树、栖息在树木上的各种群鸟,河流中巡回的鱼群,如临琼瑶仙境,至今回味无穷,令人难以忘怀。密西西比三角洲具有十分独特的生态系统,例如:直至目前,生活在路易斯安那州湿地的野生鳄鱼数量仍然高达200万头。湿地研究领域,就我个人的知识,世界其它国家或地区,还没有更早的规模性的湿地生物地球化学研究机构。在他创建的湿地生物地球化学研究所,帕特里克教授担任所长职务的时间长达23 年。

上世纪90年代,我应邀赴路易斯安娜州立大学访问研究的时候,帕特里克教授仍然在领导岗位上。他在湿地领域的开拓性研究,使他成为湿地土壤科学领域的世界知名学者,并因其在生物地球化学循环等具体开创性工作而获得国际赞誉。他撰写或与他人合作撰写了 350 多篇科学论文,并被科学信息研究所评为世界上被引用次数最多的科学家之一。1978 年,帕特里克博士成为博伊德(Boyd)教授,这是路易斯安那州立大学的最高学术荣誉。

1998年在我去美国之前,帕特里克预先就在路易斯安娜大学校园内帮我安排好了住处,并且从他所长有权支配的经费中支付我全部的生活费用。到达路易斯安娜的第二天,帕特里克就在该所的一位教授的地盘上为我安排了一张办公台,后来我知道,这个安排是有利于我未来研究工作的,这位教授领衔的团队是该研究所内研究课题和经费最多的一位。作为长者和国际知名学者,帕特里克对我这种普通中国年轻学者的生活关怀和学术栽培,至今难以忘怀。

我有机会去该湿地生物地球化学研究所,还得从帕特里克对我的了解开始说起,这主要有三个事件:(1)1991年,我在华东师范大学河口海岸研究所博士后的研究成果发表在美国“Journal of Coastal Research”;(2)1997年赴英国伦敦参加湿地生物地球化学研讨会;(3)1998年赴美国新奥尔良参加国际三角洲研讨会:

(1)我1987年南京大学获得理学博士学位后,立刻去上海华东师范大学(河口海岸研究所)做2年多的博士后研究。我的国家博士后科学基金是关于上海沿岸长江河口海岸地区二十世纪初以来的海平面变化。这一研究成果于1990年首先发表在中国地理学会《地理学报》(注1),是该季刊的首篇论文,并获中国地理学会首届青年优秀论文奖。该年的自然地理获奖论文就此一篇。《地理学报》是中国地理学会的学报(季刊),创刊于民国时期1934年。通过进一步加工提炼,该文也发表在美国《海岸研究杂志》(Journal of Coastal Research)(注2),这一论文是华东师范大学河口海岸研究所第一篇发表在西方定期季刊上的学术论文,是第一篇关于中国沿海长江河口三角洲20世纪以来海平面变化研究成果,自然引起了美国从事密西西比河口三角洲研究的学者关注。

(2)1997年,帕特里克邀请并资助我去英国参加第五届湿地生物地球化学研讨会,该会由经济合作与发展组织(OECD)、路易斯安娜州立大学和英国伦敦皇家霍洛威大学联合主办。该会于9月16-19日在伦敦Royal Holloway大学召开。在参会前,我并不知道该会议的具体情况。帕特里克为我申请并提供了参加会议的一切费用,并帮我买好了从曼谷转机去英国伦敦的机票。机票是他在美国通过挂号信件直接寄给我的。我的会议论文为“海平面上升对长江三角洲沿海低地农业的主要影响”(注3)。

(3)1998年8月,“世界三角洲研讨会”在美国路易斯安娜州的新奥尔良召开。经有关专家的推荐,我应邀参加这次研讨会,并做关于长江三角洲的主旨报告(Key Speaker),参加会议的一切费用由主办单位资助(见英文邀请信:图2-1,2-2)。由于近几十年来国民经济的持续和迅速发展,现在我国资助中国科学院和国内重点大学科学研究与教学人员出国参加学术会议的机会越来越多,但在九十年代末的中国,受限于财政状况,获得国家资助去国外参加国际学术会议的指标少得可怜,而当时要用教授的微薄工资,自费去参会更是天方夜谭了,同时,对于年轻学者,更加困难,当时学术界都论资排辈现象比现在更为严重。

我去路易斯安那州立大学的1998年,帕特里克年龄已经70有余,第一印象是他身材很高,约有1.90米左右,瘦长,但精神矍铄,一位和蔼可亲的长者溢于言表。我到他办公室里,他就拿着我在美国Journal of Coastal Research上的论文,把我介绍给正在办公室谈话的同事。早在我去之前,他就设法在大学校园内部为我找好了住处,该套间有两个房间,带了一个厨房与卫生间,我住其中一个间房子,价格便宜,步行去研究所上下班也很方便,我估计这种住所在学校内也是紧缺的,每天早上和晚饭我能自己做些喜欢吃的中餐,也省钱。谈到钱,由于现在的年轻人对那些年代没有感受,就多说几啰嗦几句。在上世纪90年代,深圳和上海改革开放刚开始没几年,1998年也正逢亚洲金融危机,当时中美之间大学教授的收入悬殊很大。克林顿时期的美国经济是“二战”以后的全盛时期,美国大学经费很多,美国人花钱也大手大脚,美国人有足够的就业机会。现在已经不记得1998年时的大学教授的具体月薪了(估计2000元以内?),折合成美元200多元?我不敢与美国大学教授比了,就与当时美国饭馆内洗碗工人比吧,一小时工作有几美元吧?一天算几十美元吧,中国的大学教授一天几十元人民币? 等我安顿下来以后,帕特里克教授请我外出吃饭,驱车大概10公里左右,去了一个当地有名的牛排店吃午餐,饭后,他还特意带我去他家做客。帕特里克教授家是一套前后都有大院子都别墅,特别是后院,好大一片参天大树,看上去很有些年代了。

十八世纪中叶西方工业革命以来,人类活动对地球环境的影响日益强化。海洋与陆地之间的河口海岸三角洲是自然与人类活动的主要界面,也是海陆相互作用在地球生态系统变化中的重要组成部分。由于大河河口地区是地球表面初级生产率最高的地区之一,世界大河三角洲及其沿海的湿地生态系统在海陆相互作用研究中享有独特的地位。无论是人类聚集密度,还是人类社会对全球气候与环境变化的易感性方面,都凸显了大河三角洲地区的突出地位,如海平面上升对三角洲沿海低地的影响;流域气候、水文、泥沙对河口三角洲的影响;三角洲地区的都市化与地面沉降对沿海湿地生态系统的影响等。

对于探索河口海岸自然系统的科学问题,世界不同大河三角洲之间的比较研究是非常有意义的,它有助于加深我们对基本科学问题的理解。例如:上海位于长江三角洲上,地面沉降(Land Subsidence)主要是由于过量抽取地下水(主要是20世纪初至20世界80年代纺织业等对地下水的需求),我们在研究长江三角洲地区的相对海平面变化,特别是上海黄浦江沿岸都市中心相对海平面变化,并制定市区防汛工程标准时,未来地面沉降幅度是评估未来相对海平面变化幅度的主要分量(注4)。而密西西比三角洲的地面沉降,松散沉降层的压实(compaction)导致的地面沉降中,沉积物中的生物地球化学过程是一个重要因素,因为密西西比三角洲沉积物中,有机质含量十分丰富;而上海的地面沉降,主要是抽取地下水导致导致的沉积物颗粒之间的孔隙率变化,主要涉及的是物理过程。

我到湿地生物地球化学研究所后,帕特里克教授没有规定我的工作,也就是让我自己去探寻有兴趣的科学问题。前已述及,他只是帮我介绍和安排到该所具有大量项目的一个教授团队。我在该研究所资料室查阅的研究成果时,发现了一篇博士论文,是关于密西西比三角洲地面沉降机理的研究及其数值模拟。该博士学位论文特点是结合密西西比三角洲沉积物的特征,考虑沉积物压实作用中的地球生物化学过程,并且建立了数学模式。这类研究显然是那时该领域的前沿性开拓研究。在该博士论文后面,还附录了该数学模式的计算机程序(当时还是DOS操作系统)。据说该程序是计算机系的学生为他编写设计的。由于在学生时代已经具有坚实的数学基础与FORTRAN和BASIC计算机程序的编写能力与土壤力学的基础知识,同时,在我博士后研究时期的研究工作(注1,注2)中的数学计算,都是我本人在当时的386计算机上亲手完成的。所以,这一工作涉及的基本科学问题,数学问题和计算机程序设计,对于我来说,并不是难事。在搞清楚该数学模式的机理后,我把该博士论文后附带的计算机程序输入电脑,发现程序通不了,所以,就按照该模式的数学方法,一句一句对该计算程序进行了检查,发现有好几处有误,可能是打印错误或别的原因,而计算机程序容不得半点错误,否则程序就通不了。我离开路易斯安娜州立大学的时候,我写了一份报告交给负责我工作的教授,评价了这一研究的价值,并且指出了今后未来如何进一步深化这一研究的途径。该教授看了我的报告,问我博士研究生是在哪个学校读的,我说是中国的南京大学,他不太相信,连续问了我二遍。事实上,在我考取硕士研究生的那年,我就获得了南京大学全校研究生中少数几个免修英语课(必修课程)的资格。离开美国后的许多年,我还保存着上述经我自己调试通顺后的计算机程序,心想以后可能有机会再回来改进该数学模式,同时沉积物形变参数需要通过实验室分析数据进一步改进沉积物随时间垂向形变的参数。遗憾的是,后来再也没有机会进行这一研究。在从美国回来后的几年,我的主要精力都在申请和完成几个研究长江的国家科学基金上面(注4,5,6,7,8)。

帕特里克教授不仅在美国具有很高的科学地位,还在国际上获得了其它一系列荣誉,如比利时根特大学和中国北京大学授予的名誉博士学位;美国土壤学会1992 年的国际奖和1993年的研究奖;1989 年佛罗里达大学 E.T. 约克讲师和 1988 年弗吉尼亚大学摩尔生态学讲师;1999 年,他获得了国际湿地生物地球化学杰出职业奖。到 2003 年假退休时,他是路易斯安那州立大学任职时间最长的教职员工。他培养的许多学生也成为世界上这个领域的顶尖科学家。

帕特里克教授亦热心于宗教慈善活动。生前,他在大学联合卫理公会教堂非常活跃,并于 1979 年成立了世界饥饿奖学金基金,为承诺毕业后回国的外国科学家提供奖学金,并于1999 年和他妻子露丝(Ruth Patrick)一起,在路易斯安那州立大学建立并资助了帕特里克讲座系列。帕特里克具有突出的人格魅力,他深爱着他的孙子孙女,并帮助他们接受教育,他认为这是他能给予的最重要的礼物。直至他去世前,作为丈夫,他已经与其妻子露丝博士长相厮守整整52个年头。

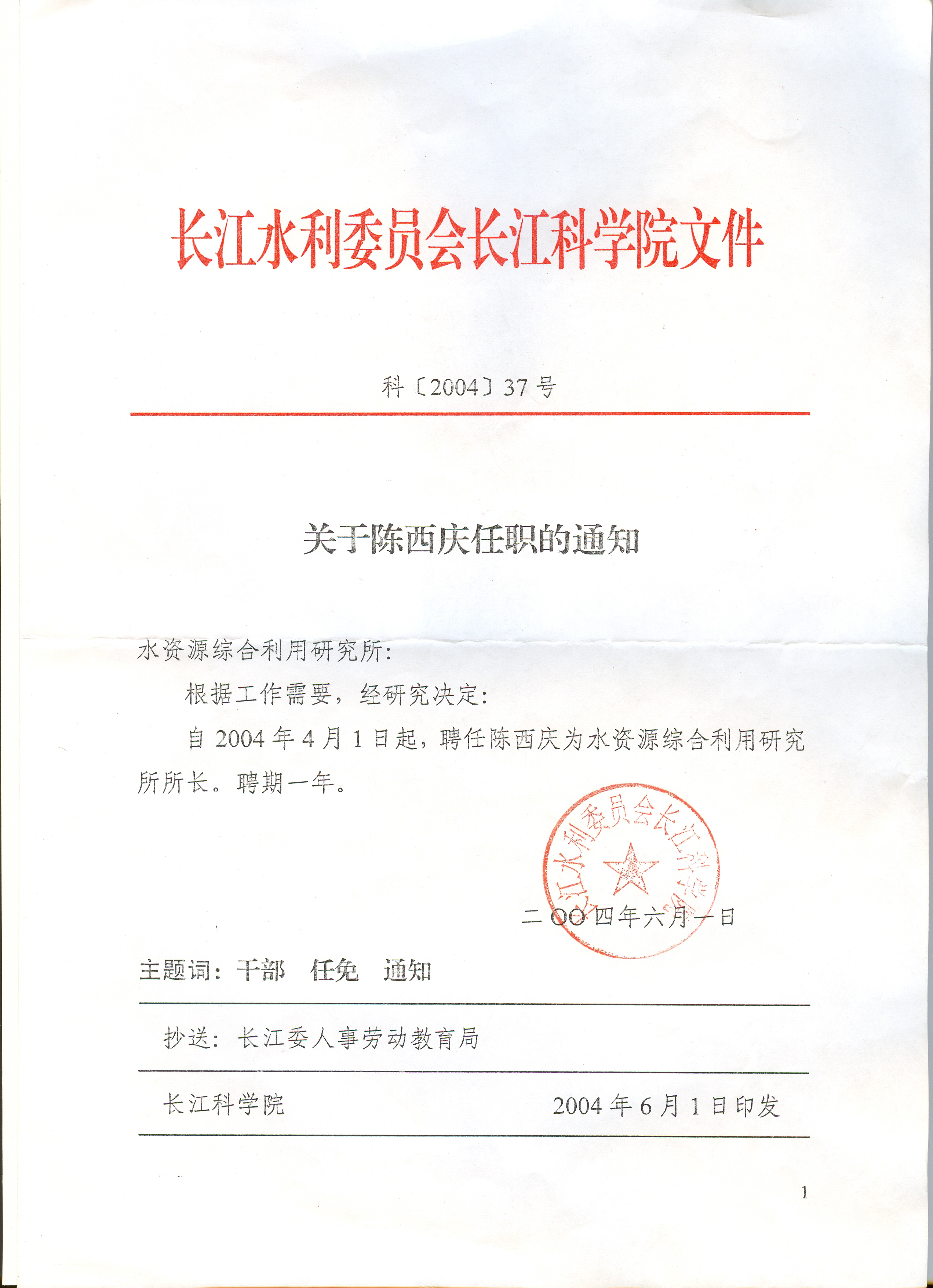

在帕特里克去世的2004年,我正人到中年,无论是年龄、科学研究和社会责任,正是我人生中最为忙碌的时光。那些岁月,除了华东师范大学河口海岸国家重点实验室的工作,我还受聘武汉长江水利委员会水资源研究所所长、受聘于南京河海大学水文水资源与水利工程国家重点实验室首席专家、受聘于上海市建设与交通委员会的科学研究与咨询工作;那些岁月,在繁忙的工作中,偶尔会回味在美国路易斯安娜州立大学的那些日子,自然也会想起帕特里克教授。所以,只能在今天补上这篇文章,追忆帕特里克教授,此文是怀念,也是感恩,他付出了金钱与精力,我却未能为他的湿地生物地球化学研究所做些贡献。而那些日子我对密西西比河、密西西比三角洲河口海岸的科学思索,使我能更好地服务我的国家,围绕中国最大的河流:长江、长江河口与长江三角洲申请并完成了一系列科学基金项目,在国内国际定期季刊上发表了一系列的学术论文,并从基础研究的成果出发,对中央与地方政府提出了一系列重要的科技建议并被国家重视和采纳(注9,10,11,12,13,14)。同时,这篇文章也让我静心下来,重新整理、回忆和享受了在路易斯安娜州立大学的难忘和幸福的时光。

( 图1-1 特里克教授简介)

( 图2-1 邀请信第1页 )

( 图2-2 邀请书第2页 )

( 图3 长江水利委员会聘书 )

( 图4 河海大学国家重点实验室聘书 )

( 图5 上海市建设与交通委员会聘书 )

注1:陈西庆,1990,近七十年长江口海平面变化研究及其意义, 地理学报,45(4): 387-398页。

注2:Chen Xiqing, 1991: Sea-level changes since the early 1920's from the long records of two tidal gauges in Shanghai, China, Journal of Coastal Research, Vol.7, No.3, 787-799.

注3:Chen Xiqing, 1997,Major impacts of sea level rise on the coastal lowland agriculture in the Changjiang River Delta, In: Fifth Symposium on Biogeochemistry of Wetlands, held in 16-19, September 1997, London and Sponsored by Organization for Economic Cooperation & Development (OECD), Wetland Biogeochemistry Institute, Louisiana State University, USA, and Royal Holloway Institute for Environmental Research, Royal Holloway University of London.

注4:陈西庆,1992,未来50年长江口相对海平面上升幅度探讨,国家自然科学基金委员会,中国科学院联合资助重大项目论文集,《中国气候与海面变化研究进展(二)》,施雅凤等主编,海洋出版社,北京,81-82页。

注5:1998-1999年:国家教育部重点科学技术项目“南水北调背景下长江入海流量变化及对河口水资源的影响研究”,批准号:98042,项目负责人:陈西庆,华东师范大学。

注6:2000-2002年,国家自然科学基金项目“长江枯季入海流量变化的历史与趋势研究”,批准号:49971071,项目负责人:陈西庆,华东师范大学)

注7:2004-2006年:国家自然科学基金项目“长江入海泥沙量的变化及其未来趋势的研究”,批准号:40371114,项目负责人:陈西庆,华东师范大学,本项目在华东师范大学与长江水利委员会长江科学院工作期间完成

注8:2004-2007年,国家自然科学基金重点项目“长江流域调水等工程对河口环境的影响及对策”,国家自然科学基金重点项目,批准号:50339010。(河海大学与华东师范大学联合申请,本人是华东师范大学的项目负责人(在华东师范大学与河海大学工作期间完成)。

注9:陈西庆,陈吉余,1999年,“关于研究与控制长江枯季流量下降趋势的建议”, 中国科学技术协会《科技工作者建议》,第2期(总第237期),单行本,1-6页。该建议由中国科学技术协会刊发,并报送中共中央办公厅、国务院和全国人大。亦被刊载于中国科学院的《科学新闻周刊》。

注10:陈西庆,2004年,关于长江流域水资源配置的若干建议,呈交长江水利委员会主任蔡其华主任。蔡其华指示长江水利委员会有关局、研究院对给建议进行专门研究、讨论与答复。

注11:陈西庆,2006,“关于进一步保护长江中下游-河口床沙资源的建议”,中国科学技术协会《科技工作者建议》,2006年第6期(总第325期),单行本,1-8页。该建议由中国科学技术协会刊发,并报送中共中央办公厅、国务院和全国人大。

注12:陈西庆,2006: 警惕长江口盐水入侵,制定城市供水应对预案。该建议已及时被上海市水务局采纳和应用,并获得高度评价(见时任上海市水务局张嘉毅局长的回信)。水利部官方网站等国内主要媒体有专门报道。

注13:陈西庆,2007,“关于加速推进长江上游大型水库综合管理的建议”,中国科学技术协会《科技工作者建议》,2007年第8期(总第342期),单行本,1-6页。该建议由中国科学技术协会刊发,并报送中共中央办公厅、国务院和全国人大。

注14:陈西庆等,2007,重视长江生态危机,维持中华民族的生命线,建议制订与实施“保护长江行动计划”,该建议被中华人民共和国水利部、国土资源部、中央电视台等一系列官方网站刊载。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自陈西庆科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-39242-1471130.html?mobile=1

收藏