精选

精选

最近爱丁堡皇家植物园(RBGE)发布了其活植物收藏政策(2025年版)。这是全球植物园活植物收藏政策经历从本土框架到全球战略的深刻转型案例。2006年版政策奠定基础框架,聚焦本土保护与基础数据完善;2025年版则以应对气候变化和生物多样性危机为核心,构建起技术赋能、全球协同、可持续发展的现代化管理体系。通过系统对比两版政策的定位、目标、管理举措及实施路径,揭示植物园在全球植物保护格局中的战略升级路径,为我国国家植物园体系建设提供参考。

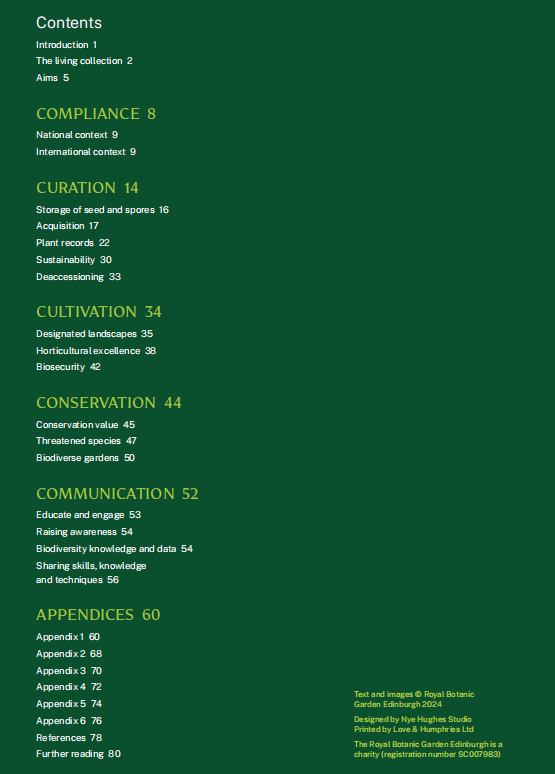

爱丁堡皇家植物园(RBGE)《活体收藏收集政策》(Collection Policy for the Living Collection)(2006 年版)侧重更新 1994 年采集政策,明确收藏类型(如保护收藏、历史收藏)、获取与转移规则(含野外工作、种子库管理)、信息标准(记录、标签、验证要求)及各园区地理与分类代表性主题。爱丁堡皇家植物园《活体收藏政策》(Living Collection Policy)(2025 年版)围绕全球植物灭绝危机与气候变化挑战,详述了该园四大园区活体收藏的核心数据(含 13,521 个物种、1,184 个受威胁类群等)、合规框架(契合《名古屋议定书》《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(Global Biodiversity Framework , GBF)等)、管理举措(涵盖采集、保存、记录、可持续性等)、保护行动(聚焦受威胁物种、生物多样性园区建设)及传播工作。两者均以植物保护、研究与教育为核心,但 2025 年版政策更突出气候变化应对与国际协作升级。

2 2006年版收藏政策:基础框架与本土保护目标2.1 政策基础与目标更新背景:替代 1994 年《采集政策》(Collection Policy),整合 RBGE 使命、植物园规划、苏格兰政府优先事项(2005 年 3 月)、科学战略及《1985 年国家遗产法》,响应全球植物保护需求。

目标:确保活体植物收藏管理符合当前与未来需求,实现 “合适的植物在合适的位置”,包括整合 RBGE 整体议程、长期规划收藏、最大化物种多样性、利用四大园区气候优势、打造世界级管理收藏、支持研究 / 保护 / 教育、提升公众可及性与吸引力、应对气候变化影响。

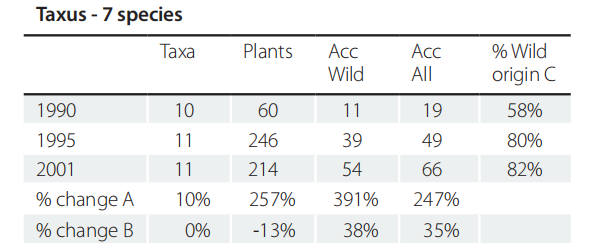

爱丁堡皇家植物园红豆杉属(Taxus)植物(2006)

活植物收藏数据(2006年度)

科级分类群(Families):344

属级分类群(Genera):2,728

物种数量(Species):13,407

分类群数量(Taxa)17,650

登录数(Accessions):34,353

新引种登录数(New accessions)1,976

野生来源占比:59%

查证比例:31%

2.2 国内外背景与利益相关方国内国际政策契合:遵循《生物多样性公约》(CBD),签署遗传资源获取与利益分享原则及《国际植物交换网络(IPEN)》指南,契合《全球植物保护战略》(GSPC)16 项目标(重点关注目标 1、3、8 等)。响应《英国植物多样性挑战》《欧洲植物园保护国际议程》《欧盟植物园行动计划》《欧洲植物保护战略》,遵守《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)。关注气候变化影响,通过物候研究监测(如春季开花时间变化),考虑物种迁移与新物种栽培机会。

利益相关方与用户:园内科学、园艺、保护部门员工、学生(本科至博士)、教育项目参与者等。外部科研机构、保护组织(如苏格兰自然遗产)、园艺界、教育机构、其他植物园、公众等,收藏服务于研究、教育、展示、物候监测等需求。

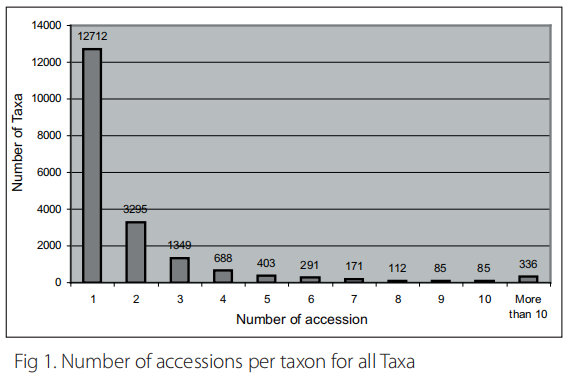

每个物种的登录数

2.3 信息标准、目标与审查(1) 信息标准:野外采集最低数据:来源、采集者、日期、国家、经纬度、生境等(依据 Thomas & Watson, 2000),栽培后记录位置、数量、状态等,每 10 年发布活植物收藏名录,探索 CD-ROM、网页等发布形式。

技术审查:研究地图系统、远程更新、条形码标签等技术提升记录效率,保障数据安全(备份协议、风险登记册)。

(2) 目标(2016 年前):野生来源比例:从 53% 提升至 60%(年均 0.7%)。

植物名称验证比例:从 23% 提升至 40%(年均 1.7%),采用 “目标验证流程”(Cubey & Gardner, 2003)。

年度新引种登录号:至少 2,000 个,鼓励年轻员工参与野外工作,提前两年规划采集。

(3) 审查:年度审查:统计活植物科属种数量、野生来源比例、名称验证比例、新登录号、IUCN 物种数量等。

五年审查:基于 2001 年收藏审计格式,审查 60 个关键科属(如槭树科、柏科等)趋势。

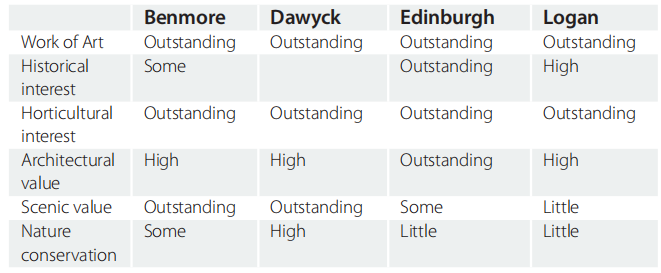

2.4 景观、设计与代表性政策总体景观:四大园区均为《苏格兰园林与设计景观名录》“杰出级”景观作品(Land Use Consultants, 1987),平衡科学价值与景观美学,允许设置观赏展示区,如 爱丁堡园区 草本边界(Herbaceous Border)、道威克园区杜鹃花收藏等)。

四个园区的景观级别

栽培品种(cultivars):占比 15.45%(3,252 个分类群),目标降至 12% 以下,仅用于观赏展示、历史收藏、教学等特定场景,优先选择有历史关联或形态特色的品种。

代表性规划:

分类学与地理学结合布局,新种植优先考虑地理关联、保护价值/教育价值,提前与解说部门协作。

各园区设苏格兰植物或栖息地展示,关注气候变化下物种迁移,每 5 年审查重点种植区,填补收藏空白(参考《英国与爱尔兰植物收藏目录》)。

研究收藏:整个活植物收藏被视为研究资源,重点支持玻璃温室内活跃研究项目(如非耐寒植物研究),维持高水准记录与栽培。

保护收藏:定义为应对野外灭绝、用于恢复、研究、教育或特定项目的收藏,优先苏格兰 生物多样性行动计划(Biodiversity Action Plan, BAP)物种、本地生物多样性行动计划(Local Biodiversity Action Plan, LBAP) 物种,参与 “植物保护网络”(PlantNetwork)目标 8 项目(RBGE 协调,各园区负责 2-3 个近缘受威胁物种)。

国际针叶树保护计划(International Conifer Conservation Programm, ICCP):保护 364 种受威胁针叶树,在英国和爱尔兰 100 余个 “安全站点” 种植超 7,000 株,四大园区培育 69% 全球针叶树物种,优先繁殖多登录号针叶树。

历史收藏:保护百年以上园区景观(如 爱丁堡园区路径、本莫尔园区 红杉大道)与历史植物(如 131 棵冠军树、Forrest 等著名采集者相关植物、Bean 著作中引用标本),计划编制历史植物清单与保护政策。

英国本土植物:优先野生来源,避免遗传污染,各园区展示本地物种,Edinburgh 设苏格兰栖息地展示,参与 “苏格兰植物项目(SPP)”,曾成功重新引入粘毛剪秋罗与岩蕨。

野外采集:提前两年规划,遵循 CBD、CITES 等法规,采用最低记录标准,鼓励跨机构协作与多学科采集,结合宣传提升公众认知。

种子交换目录(Index Seminum):仅在无法通过其他途径获取、用于展示/教育时使用,优先选择带完整野外数据的野生来源种子。

商业目录:一般不获取(野生来源不明、可能不合规),仅教学、应急等特殊情况例外。

采集优先级:

基于 1994 年 H1(重点耐寒科)、H2(关联耐寒科)、H3(少量耐寒科)、T1(重点喜温植物科)、T2(关联喜温植物科)、T3(少量喜温植物科)分类,新增字母标记(R:研究、C:保护、E:教育、T:教学、H:历史),附录列出各园区目标科属。

返还(Repatriation):已向中国返还杜鹃,制定伦理、最佳实践、技能培训、长期监测等指南。

种子储存与播种:短期储存(10 年以内)于中央设施(7% 湿度、4℃),避免一次性播种,短期物种定期重播,平衡播种与储存数量。

移除收藏:仅必要时注销移除野生来源植物,优先记录信息(照片、标本、DNA)、提供给其他植物园或原产国,IUCN 威胁物种若少于 5 个植物园栽培则保留。

机构与收藏定位:爱丁堡皇家植物园(RBGE)在苏格兰四大园区保护全球最丰富的植物收藏之一,愿景是为植物、人类与地球创造积极未来,使命为探索、保护和解读植物世界。

收藏关键数据(2021 年《植物目录》统计):

收藏物种数量:13,521 种

科级分类群数量:335 个科

登录号数量:35,500 个,其中已验证登录号7,335 个

野生采集活体登录号:17,706 个

受威胁类群数量:1,184 个

涵盖国家数量:152 个

全球背景:近半数开花植物面临灭绝风险(Bachman et al., 2024),RBGE 约五分之一活体收藏物种在野外已灭绝或受威胁,植物园通过收藏保护与恢复项目发挥关键作用。

(1)国内合规:

依据《1985 年苏格兰国家遗产法》维护国家参考收藏,遵循《2010 年平等法(特定职责)(苏格兰)》确保广泛访问,契合苏格兰政府环境战略,通过 “自然恢复基金(NRF)” 项目保护稀有山地植物。

借助 “低碳基金” 提供低碳绿地,助力苏格兰气候缓解与适应目标。

(2)国际合规:

契合《全球生物多样性框架(GBF)2030》6 项目标(如目标 4:阻止物种灭绝;目标 6:减少 50% 外来入侵物种引入等)。

响应《全球植物保护战略(GSPC)》,2013 年已超目标 8(75% 受威胁植物迁地保护,20% 用于恢复项目),82% 苏格兰受威胁物种已人工培育,20% 以上纳入恢复项目。

遵循《名古屋议定书》公平分享遗传资源利益,签署《2030 年科学植物与真菌采集宣言》,承诺基于证据的采集策略、加强本地能力等 5 项内容。

遵守《濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)》,仅在获适当许可时转移相关物种。

种子与孢子储存:

维护种子库与孢子库,避免一次性播种风险、保障短期物种重复播种等,储存标准为密封容器、7% 湿度、5℃冷藏(Martyn Yenson et al., 2021),野生采集种子优先储存。

采集(Acquisition):

优先采集对苏格兰生物多样性和全球植物群保护意义重大的登录号,考虑 IUCN 红色名录评估、气候适应性、病虫害抗性等因素,野生来源采集优先于栽培来源(不威胁自然种群前提下)。

运用 “气候评估工具(CAT)” 审计树木收藏,规划未来气候适宜物种,严格遵循生物安全采集流程,隔离检疫新引入材料。

植物记录(Plant records):

依托 “收藏管理系统(CMS)”存储记录,园艺人员定期核对更新,每十年在线发布《植物名录》,通过 “Floria 应用” 实现现场清查盘点与图像存储。

公众可通过 “Garden Explorer” 查询记录(部分敏感高价值受威胁物种信息除外),标签采用颜色编码(如标准标签:黑底白字;物候项目:黄底黑字等),含登录号、科属、来源地等关键信息。

开展物候研究(追踪 100 余种植物生命周期),参与国际物候项目(如欧洲国际物候园网络)。

可持续性(Sustainability):

评估物种气候适应性,必要时在四大园区间转移物种,监测入侵物种,通过 “蓝色基础设施” 收集再利用雨水,优化灌溉系统,推进 “生物群落(Biomes)” 项目减少能源消耗(预计年减碳 505 吨二氧化碳当量),2025 年淘汰汽油设备,2030 年替换柴油车辆。

移除收藏(Deaccessioning):仅在保障收藏完整性与健康必要时退出野生来源植物,优先向原产国或其他植物园提供,未获接收且无 IUCN 威胁等级的物种方可退出。

3.4 栽培管理(CULTIVATION)指定景观(Designated landscapes):四大园区均为 “历史设计景观”,依据《1979 年古代遗迹与考古区域法》列入名录,通过 “景观管理计划(LMP)” 与 “园区管理计划”(每五年更新)维护,优先保护历史收藏(如 19 世纪前采集的植物)与英国本土植物。

园艺卓越(Horticultural excellence):开展园艺实践研究,开发保育相关园艺协议,支持学生研究项目,推进 “生物群落” 项目翻新温室(2028 年完成),划分干旱、高地热带等生物群落展示植物。

生物安全(Biosecurity):

参与 植物健康(Plant Healthy) 认证计划,所有园艺人员需接受植物健康培训,四大园区均设隔离设施,严格核查引入材料病虫害,记录植物健康信息至 收藏管理系统(CMS)。

物候观测植物铭牌

保护价值(Conservation value):通过维持遗传多样性、提供研究数据提升收藏保护价值,定义 “保护收藏”(如应对野外灭绝风险、用于野外恢复等),参与 “元收藏”(如国际针叶树保护计划 ICCP、全球保护联盟 GCC),维护 18 个 “国家植物收藏”。

受威胁物种(Threatened species):

重点保护遗传多样性,NRF 项目(2023-2026)聚焦 10 个苏格兰本土受威胁物种,ICCP 保护 34% 受威胁针叶树物种,指定 5 个杜鹃花物种为 “物种管理员”。

评估受威胁物种入侵风险,记录未发布 IUCN 评估结果至 CMS。

生物多样性园区(Biodiverse gardens):依据《2004 年苏格兰自然保护法》履行生物多样性职责,每两年发布《生物多样性职责报告》, Edinburgh 园区参与 “爱丁堡生物多样性伙伴关系”,通过减少修剪、保留枯木等提升栖息地质量。

3.6 传播工作(COMMUNICATION)教育与参与(Educate and engage):提供从幼儿到博士阶段的正式教育,开展非正式线上线下学习(如植物鉴定课程),依托 “PropaGate” 平台扩展在线教育范围。

提高意识(Raising awareness):通过年度公共活动(如收获节)吸引访客,推动社区参与生物多样性保护,传递植物保护价值。

知识与数据共享(Biodiversity knowledge and data & Sharing skills):开放植物记录与数据(敏感信息除外),分享园艺技能与管理技术,开展国际合作(如尼泊尔野外工作)。

系统对比2006年版与2025年版植物收藏政策的战略演进,可发现RBGE从"本土短期目标驱动"到"全球长期战略引领"的核心变革。政策目标从2006年更新采集框架、设定野生来源与植物名称验证比例等短期指标,升级为2025年应对气候变化与生物多样性危机,聚焦未来十年收藏可持续性与价值最大化(涵盖13,521种物种、1,184个受威胁类群)。管理体系实现三大突破:一是技术赋能,引入气候评估工具(CAT)审计物种适应性、通过"元收藏"与微繁殖技术提升保护效果,数字化平台(如Garden Explorer)强化公众可及性;二是保护范围从本土项目(PlantNetwork目标8)扩展至全球协作(全球保护联盟GCC、自然恢复基金NRF),国际合作覆盖超40国;三是合规框架新增《全球生物多样性框架(GBF)2030》等国际准则,生物安全认证与遗传资源利益共享机制更规范。气候变化应对从初步物候监测升级为主动干预,通过Biomes项目年减少碳排放、建设蓝色基础设施。植物名称验证从"数量达标"转向质量优先,细化7类优先级并对接WFO等标准化数据库。这些变革彰显植物园从区域性机构向全球植物保护核心枢纽的战略转型,构建起技术驱动、网络协同、可持续的活体收藏体系。

4.1 RBGE活体收藏政策的战略演进:20年变革与全球保护使命升级政策背景与目标调整:2006 年政策旨在更新 1994 年采集政策,将活体收藏管理与当时的使命、规划及政策相整合 ,设定如提升野生来源比例和验证比例等短期目标。2025 年政策则着重应对气候变化和生物多样性危机,以支持未来十年活体收藏管理为导向,强调在全球植物保护格局下,确保收藏的可持续性和价值最大化,目标更加长远且聚焦于应对全球性挑战。

收藏管理与可持续性:在收藏管理上,2025 年政策对种子和孢子储存设施的标准更为细化,引入先进技术和理念,如利用气候评估工具规划采集和物种迁移 。相比 2006 年,更注重植物记录的数字化管理和公众可及性,通过在线平台方便查询。可持续性方面,2025 年政策将其提升到重要高度,详细规划了应对气候变化的策略,包括评估物种气候适应性、建设蓝色基础设施、推进温室改造以减少能源消耗等,而 2006 年政策对此涉及较少。

保护策略与重点:2025 年政策显著加强了对受威胁物种的保护,参与更多国际保护项目,如全球保护联盟(GCC),扩大了保护范围。同时,通过建立元收藏和运用微繁殖技术等手段,提升了保护的技术水平和效果。2006 年政策主要侧重于参与国内相关项目,如 PlantNetwork 目标 8 项目和国际针叶树保护计划(ICCP),在保护手段和范围上相对局限 。

合规性与国际协作:2025 年政策紧跟国际法规变化,新增对《全球生物多样性框架 2030》《2030 年科学植物与真菌采集宣言》等的遵循,强化生物安全认证和管理 。国际协作方面,与更多国家和地区的机构开展合作,参与国际植物交换网络(IPEN)并遵循其准则,在遗传资源获取和利益分享上更加规范。2006 年政策虽也提及遵循相关国际公约,但在协作深度和广度上不及 2025 年政策。

传播与教育功能强化:2025 年政策将传播与教育视为重要工作,利用活体收藏开展多样化教育活动,通过线上平台扩大影响力,强调与公众互动以提升生物多样性保护意识。2006 年政策虽也涉及教育功能,但在传播方式和公众参与度方面不够深入和广泛。

4.2 气候变化应对的战略升级:从被动适应到全球协同的系统治理核心转变体现在三个层面:一是从 “被动监测” 到 “主动干预”,2006 年政策仅通过物候研究(如记录开花时间)初步关注气候变化,2025 年则引入 “气候评估工具(CAT)” 审计四大园区树木适应性,规划物种跨园区迁移,甚至通过 “生物群落(Biomes)” 项目改造温室减少 27% 碳排放(年减 505 吨二氧化碳当量),部署地源热泵等低碳设备;二是从 “单一物种关注” 到 “系统生态应对”,2006 年未提及生态基础设施,2025 年重点建设 “蓝色基础设施” 收集雨水、划分 “水文区” 优化灌溉,同时在气候变化下监测入侵物种的扩散风险;三是从 “内部调整” 到 “全球协同”,2025 年政策将气候变化应对纳入《全球生物多样性框架》(GBF)目标,与国际植物园联盟协作评估物种气候适宜性,而 2006 年仅局限于英国本土物种迁移思考。这些转变反映出植物园从 “局部观察” 到 “全球视野下的系统治理” 理念升级,将收藏管理与气候缓解、生态韧性建设深度绑定。

4.3 植物名称验证的战略升级:质量驱动与保护价值的核心转型差异主要体现在目标设定与方法细化程度。2006 年政策目标为 2016 年前将验证比例从 23% 提升至 40%,方法上仅提及 “目标验证流程”(Cubey & Gardner, 2003),未明确优先级;2025 年政策虽未设定具体比例目标,但将验证优先级细化为 7 类(如身份未确定、仅鉴定到科/属、保护重要性物种等),且要求野生采集登录号 “尽早验证”,同时引入 “世界植物志在线(WFO, 2023)”“RHS Plantfinder(英国皇家园艺学会栽培植物品种检索工具)(Edwards et al., 2023)” 等标准化数据库,外部专家验证时需提交标本至 RBGE 标本馆(E)。驱动因素在于收藏定位的升级:2006 年处于 “数量扩张” 阶段,验证目标服务于基础数据完善;2025 年收藏聚焦 “质量与保护价值”,需通过精准验证保障受威胁物种、野生采集物种的准确性,支撑国际保护协作(如 GBF 目标 4)。对收藏质量的影响方面,2006 年目标推动验证比例提升,但可能存在 “重数量轻重点” 问题;2025 年优先级导向确保高价值物种(如受威胁、研究用)验证精准,减少因命名错误导致的研究/保护偏差,提升植物收藏的科学可靠性与国际认可度。

4.4 受威胁物种保护的战略转型:两版收藏政策的差异与发展趋势显著不同体现在三方面:一是保护范围从 “本土为主” 到 “全球与本土并重”,2006 年重点保护苏格兰生物多样性行动计划物种(BAP 物种)、参与 “PlantNetwork 目标 8 项目”(各园区负责 2-3 个英国受威胁物种),2025 年除延续 自然恢复基金(NRF) 项目(10 个苏格兰本土物种)外,新增 “全球保护联盟(GCC)” 协作,作为杜鹃花与针叶树的牵头伙伴,保护范围扩展至全球受威胁类群(如智利南洋杉等);二是合作机制从 “区域协作” 到 “多层级国际网络”,2006 年主要与英爱 “ICCP 安全站点” 合作,2025 年签署《2030 年科学植物与真菌采集宣言》,与超 40 国机构开展野外工作,同时遵循《名古屋议定书》建立遗传资源利益共享机制;三是实施工具从 “基础储存” 到 “技术赋能”,2006 年仅提及种子短期储存(4℃、7% 湿度),2025 年引入 “元收藏” 管理(分散风险)、“微繁殖” 技术保护老化历史物种(如杜鹃),并通过 CMS 系统实时记录受威胁物种分布与健康状态。这些不同体现出植物园保护工作的三大趋势:保护视野全球化、合作模式网络化、实施手段技术化,从 “单一园区保护” 向 “全球协同的综合保护体系” 发展。

对比维度 | 2025 年版 | 2006 年版 |

政策核心目标 | 应对气候变化与生物多样性危机,聚焦长期(未来十年)收藏管理、保护升级与国际协作 | 替代 1994 年采集政策,聚焦 2016 年前短期目标(如野生来源、验证比例提升),整合当时政策框架 |

收藏关键数据 | 物种 13,521 种、受威胁类群 1,184 个、野生采集登录号 17,706 个(2021 年数据) | 野生来源 53%、名称验证 23%、栽培品种占 15.45%(2006 年前后数据) |

合规框架 | 新增《全球生物多样性框架(GBF)2030》《2030 年科学植物与真菌采集宣言》,强调生物安全认证 | 以《全球植物保护战略(GSPC)》《欧盟植物园行动计划》为主,生物安全措施较基础 |

气候变化应对 | 详细:用 CAT 工具审计、园区间物种迁移、低碳项目(如 Biomes 减碳 505t CO₂e / 年)、蓝色基础设施 | 初步:物候监测、提及物种迁移可能性,无具体减排或基础设施规划 |

保护重点项目 | 自然恢复基金(NRF)2023-2026 项目、全球保护联盟(GCC)、18 个国家植物收藏 | PlantNetwork 目标 8 项目、国际针叶树保护计划(ICCP)、苏格兰植物项目(SPP) |

信息管理技术 | 提及 Floria 应用、Garden Explorer 公众查询平台,强调数字化记录与图像存储 | 提及 BG-BASE 数据库,探索条形码、触摸板技术,无具体公众查询平台描述 |

栽培品种管理 | 未明确当前占比,强调优先野生来源,限制栽培品种使用场景 | 明确占比 15.45%,目标降至 12% 以下,详细列出允许使用的 7 类场景 |

移除收藏流程 | 依据 IUCN 等级,优先向原产国提供,附流程图(附录 6) | 强调记录信息(标本、DNA),优先提供给植物园,无明确流程图,依赖 BGCI 数据库查询 |

国际协作范围 | 签署多份国际宣言,参与全球保护联盟,与超 40 国机构合作 | 以欧洲及英爱地区协作为主(如 ICCP 安全站点),国际合作相对有限 |

爱丁堡皇家植物园近20年活体收藏政策的战略演进,为我国国家植物园体系建设提供了多维度启示。其核心经验在于:以清晰使命定位为引领,通过技术赋能、全球协作与动态治理,构建高质量、可持续的植物保护体系。我国国家植物园体系建设需立足"全球视野、中国特色",通过战略升级、技术赋能与网络协同,实现从“资源展示”向“保护研究核心枢纽”的转型,为全球生物多样性治理贡献中国方案。

延伸阅读:

RBGE (2024) Living collection policy. Royal Botanic Garden Edinburgh.

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自廖景平科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-38998-1502421.html?mobile=1

收藏