博文

国家植物园时代可开设植物科学画课程  精选

精选

|

【内容提要】

2025年5月18日是第二届全球植物科学画艺术日,该活动旨在弘扬植物艺术这一重要形式,并强调其对科学研究的持续价值。英国皇家植物园邱园借此契机展示了其图书馆与档案馆珍藏的植物学与真菌学艺术作品。这些跨越200余年的藏品包含超过20万件版画与素描,涵盖全球植物多样性记录。本文精选的四类代表性作品及创作者的故事。文末简要回顾了植物艺术画对于植物学复兴和我国植物志时代的贡献,提出了国家植物园时代可课设植物科学画课程及其策略。

2018年5月18日开启了第一届全球植物科学绘画艺术节,其后每年5月18日被确立为全球植物艺术日。该纪念活动旨在弘扬与传承这一独特艺术门类,同时凸显其在植物分类学、生态学研究及生物多样性保护领域所具备的持续的学术价值。

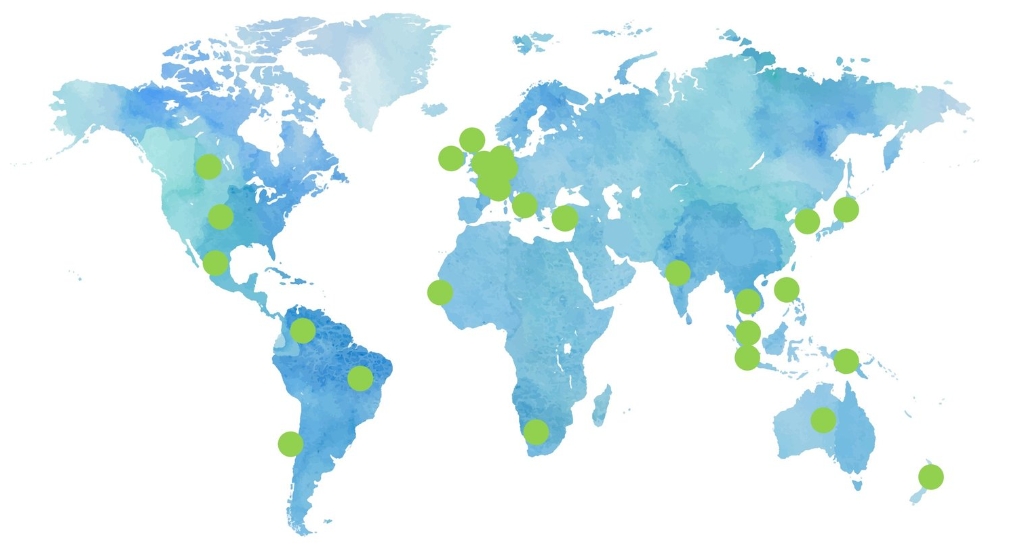

参与国家或地理区域。据悉,北京市植物园已于2018年确认加入

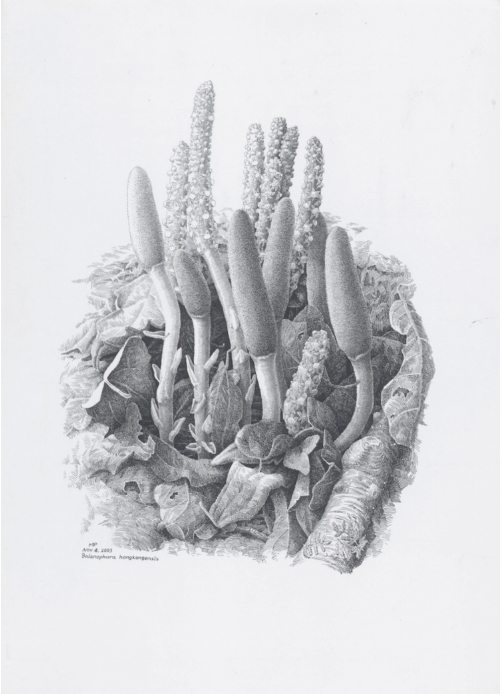

马平,中国香港,疏花蛇菰(Balanophora hongkongensis),钢笔和墨水,2018年

疏花蛇菰(Balanophora hongkongensis)

英国皇家植物园邱园所属的图书馆与档案馆典藏逾20万件植物科学绘图珍本,涵盖全球主要植物区系的代表性物种图谱。这批珍贵文献历经两个世纪的系统积累,完整记录了18-20世纪植物分类学研究与艺术表现的协同演进历程。

在2025年全球植物艺术日活动中,英国皇家植物园邱园官网正式推出了其珍本古籍与手绘插图特藏系列中具有重要学术价值的植物分类学及真菌学艺术作品。

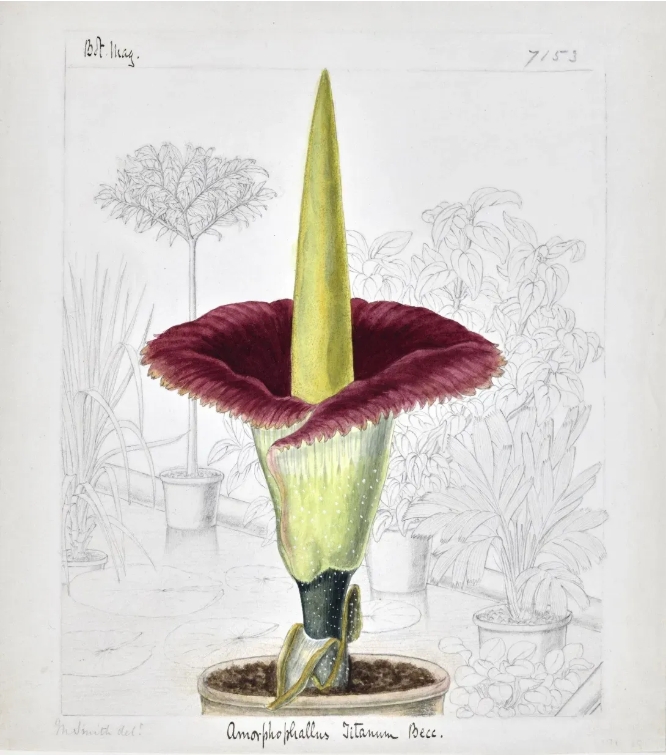

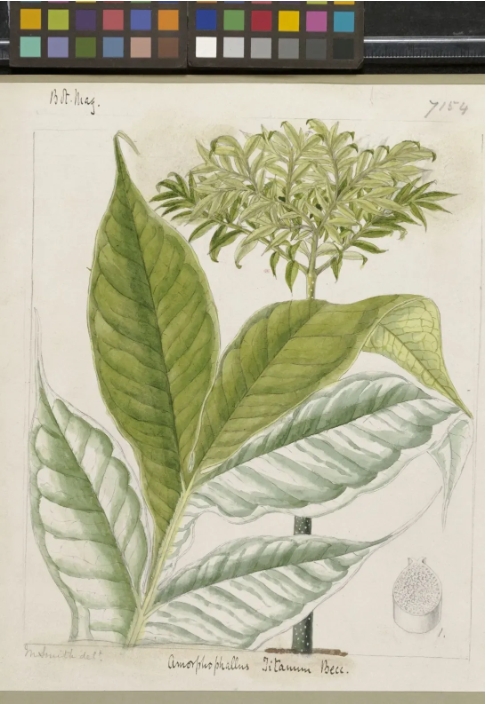

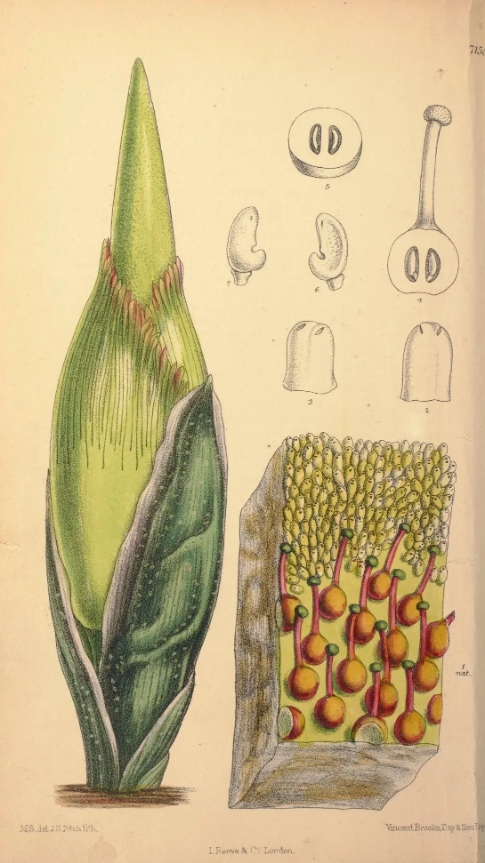

1 马蒂尔达·史密斯:巨魔芋的科学记录

马蒂尔达·史密斯(Matilda Smith,1861-1923)虽未受过植物科学领域的系统训练,但时年23岁的她已展现出卓越的植物科学插画创作才能。

受表亲约瑟夫·道尔顿·胡克(皇家植物园邱园第二任园长)的邀请,为柯蒂斯植物学杂志绘制插图。

在她的表亲的指导下,她对植物解剖学的理解迅速发展。她继续在皇家植物园工作了45年,成为公务员体系中首位领取薪水的植物学艺术家,并为该杂志独立完成了超过2300幅植物插图。

图1 《巨魔芋》,作者:马蒂尔达·史密斯,插图:《柯蒂斯植物学杂志》第117卷,1891年

图2 《巨魔芋》,作者:马蒂尔达·史密斯,插图:《柯蒂斯植物学杂志》第117卷,1891年

她于1891年绘制的巨魔芋(Amorphophallus titanium)插图精确记录了该植物的形态特征,甚至忍受了花朵腐臭气味导致的健康风险。胡克评价其作品为“持续的磨难与艺术的完美结合”。巨魔芋原产于苏门答腊雨林,因其强烈的气味常被比作腐肉,故在印度尼西亚被称为“尸体花”。

在1898年于皇家植物园邱园盛开之际,史密斯女士为该杂志记录了这一事件。无疑,无人能够指责她对艺术的奉献精神不足。

胡克详细描述了该植物散发的不愉快气味吸引了“众多蓝瓶子苍蝇”,并表达了对史密斯女士的“深切感激”:

“…本作品的杰出艺术家…在努力用她的画笔公正地描绘这些植物的过程中,经历了持续的磨难,最终导致了疾病的折磨。”

—— Hooker, J.D. (1891), Curtis’s Botanical Magazine, volume 117, tab

图3 《巨魔芋》,由马蒂尔达·史密斯绘制,收录于《柯蒂斯植物学杂志》第117卷,1891年

2 贝特曼与德雷克:兰花图解的奢华展示

在世界几乎每一个角落,已科学命名的兰花种类超过30,000种。由于其大小、形态和色彩的多样性,这些植物在植物收藏家之间成为了炙手可热的商品,这一点不足为奇。

在19世纪,欧洲掀起了一股对异域兰花的狂热,兰花收藏家们对获取最美丽和非凡的花朵变得痴迷。这种狂热为我们留下了大量的详细植物学艺术作品。

詹姆斯·贝特曼(James Bateman,1811-1897年),作为一位拥有土地的家族的独子,是一位“绅士业余植物学家”。得益于其财富和资源,他成为了一位技艺精湛的园艺学家,能够培育出多种兰花并使其开花。

他发表了三部关于兰花的豪华著作,包括《墨西哥与危地马拉的兰科植物》一书,该书于1843年完成。作为迄今为止出版的最大型植物学书籍之一,该书以 70cm × 53cm的巨型开本呈现,其40幅插图每幅的制作成本高达200英镑,且仅限量发行了125本。

图4 雀鹰兰(Artorima erubescens (Lindl.) Dressler&G.E.Pollard)

图5 绯红树兰(Epidendrum erubescens), plate 32 from Bateman’s The Orchidaceae of Mexico and Guatemala

萨拉·安妮·德雷克(Sarah Anne Drake,1803-1857)是该出版物的主要艺术家之一,负责绘制了40幅插图中的16幅。

她因其卓越的能力而闻名,能够在缺乏活植物的情况下,利用植物标本馆中的干标本复原兰花细节,例如绯红树兰(Epidendrum erubescens)的玫瑰色调推测。

在评述“墨西哥与危地马拉的兰科植物”中德雷克对绯红树兰(Epidendrum erubescens)的插图时,贝特曼坦言,即便标本褪色,艺术家的创作仍“未牺牲科学准确性”:

“…栽培者们将感到失望,因为目前这种卓越的树兰仅通过慕尼黑皇家植物标本馆所收藏的干燥标本为人所知。尽管花朵已经褪色,但仍保留着玫瑰色的色调,可以推测,当它们新鲜时,其色泽可能并不如德雷克小姐所描绘的那样缺乏吸引力。”

—— Text accompanying tab. XXXII, Bateman, Jas. (James), The Orchidaceae of Mexico and Guatemala, London, Ridgway, 1837-1843

3 艾尔西·韦克菲尔德:真菌学家的双重突破

艾尔西·韦克菲尔德(Elsie Wakefield)于1910年加入皇家植物园邱园,担任真菌、藻类和地衣收藏部门的助理。她仅用五年时间便晋升为真菌学部门的负责人。1929年,她被选为英国真菌学会的主席。

1945年,她担任了皇家植物园标本馆副馆长一职。在当时,这是任何女性在皇家植物园所达到的最高职位。可以肯定地说,韦克菲尔德是一位开拓性的真菌学家。

与她开创性的研究工作相伴随的是,韦克菲尔德同样是一位技艺精湛的插图画家,她绘制了她所识别物种的水彩画。她的许多插图作品和出版物现收藏于皇家植物园邱园。

图6 c.1910年,乔治·马西和埃尔西·韦克菲尔德等邱园植物学家在埃平森林进行的早期真菌探索活动

羊肚菌具有多种大小:有小至指甲盖的,而其他一些大的则可大至手掌大小。

然而,羊肚菌都有韦克菲尔德在羊肚菌(Morchella esculenta)所描述时提及的独特蜂窝状外表面特征。韦克菲尔德的水彩画作《食用羊肚菌》不仅精确描绘蜂窝状菌体结构,还附注烹饪建议。

韦克菲尔德是在认识到该菌类作为食用真菌的价值后,提出了几种关于如何烹饪这种蘑菇的建议——“用肉汁炖煮,或者用碎肉和面包屑填充后烘烤”。这,体现了科学记录与实用价值的结合。

图7 《食用羊肚菌》(Morchella esculenta),纸本水彩画(上),作者为艾尔西·韦克菲尔德

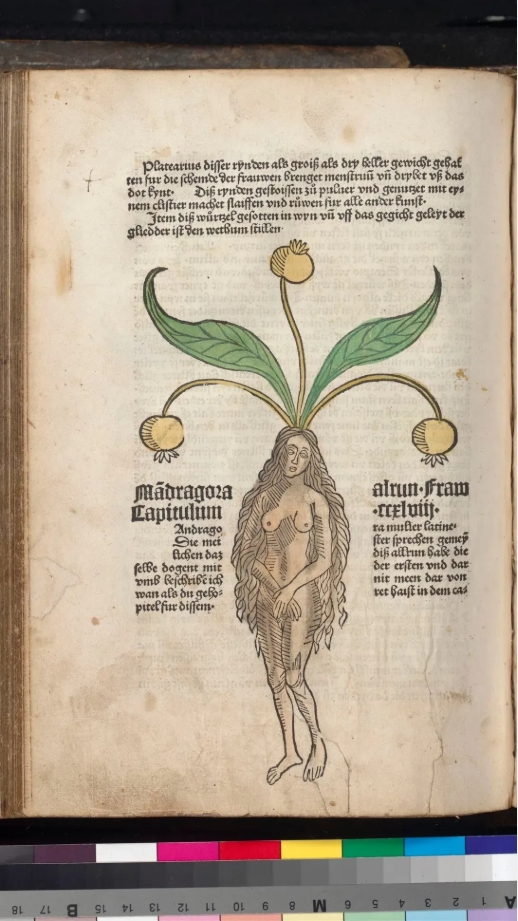

4 曼德拉草:中世纪的奇幻想象

邱园图书馆存有最早的印刷书籍《Ortus Sanitatis》,其年代可追溯至15世纪80年代,书中展示了令人惊叹的植物插图,充满了奇幻色彩。

《Ortus Sanitatis》,直译为“健康之园”,由德国美因茨的彼得·斯科弗印刷出版。该书的插图采用木刻版画技术,并经手工上色。

匿名插图师可能未曾亲眼见过真正的曼德拉草,极有可能是基于传说而非实物复制了早期的插图,将茄科植物曼德拉草表现为人形根茎,反映其作为催情剂、毒药与护身符的民间认知。插图细节(如“犬只拔根避灾”传说)揭示了前科学时代植物记录的神秘色彩。在我们现今基于观察绘制植物的方法出现之前,这种做法更为普遍。

图8 早期木刻插图描绘雄性曼德拉草(Mandragora),自《Ortus Sanitatis》,约1485年

图9 早期木刻插图描绘雌株曼德拉草(Mandragora),自《Ortus Sanitatis》,约1485年

曼德拉草系茄科植物家族成员之一,该家族包括马铃薯和番茄,围绕着曼德拉草存在众多神话与传说。

目前我们已经明确,植物的根部、叶片及果实中含有可能导致幻的活性成分。曼德拉草传统上被用作催情剂、催吐剂、抗抑郁药、镇静剂以及镇痛剂。同时,该植物具有毒性,亦可作为毒药使用。

曼德拉草常被用作护身符,据信能够促进女性生育能力,这可能与其形状有关。

传统观念认为,在采摘时曼德拉草时会发出尖叫声,任何听到此声的人将会遭受痛苦的死亡。据称,为了安全地收获这种植物,人们会将叶片系于犬只,利用犬只的力量从土壤中拔出其根部。

图10 塞浦路斯地中海曼德拉草——欧茄参(Mandragora officinarum)

5 结语

植物科学画作为科学与艺术的交汇点,在不同历史时期和文化语境中持续推动着人类对自然的认知与探索。从欧洲植物学复兴到中国植物志编纂,再到当代公众科学教育,其价值始终贯穿于科学记录、文化传承与公众参与的脉络中。

植物艺术画与欧洲植物学复兴

15-19世纪欧洲植物学的发展离不开植物艺术画的精准记录功能。以马蒂尔达·史密斯为代表的艺术家通过科学插画(如巨魔芋的解剖细节),将植物形态特征转化为可传播的视觉语言,为分类学与生态学研究提供可靠依据。贝特曼与德雷克的兰花图解(如《墨西哥与危地马拉的兰科植物》)更以“未牺牲科学准确性”为前提,通过艺术表现弥补标本保存的局限。这种严谨的观察与创作方法,不仅推动植物学知识的系统化,更奠定现代植物科学画的范式——正如胡克所言,“持续的磨难与艺术的完美结合”。

中国植物志时代的墨线图创新

在中国植物志编纂过程中,植物墨线图以传统绘画技法为基础,发展出独特的科学表现体系。通过线条的疏密、曲直与虚实变化,墨线图既能精确呈现植物器官的解剖结构(如叶脉走向、花序分布、花的形态),又能融入传统水墨的审美意趣。这种科学与艺术的融合创新,既继承宋代《本草图经》的写实传统,又吸收西方植物画的比例透视技法,形成兼具功能性与观赏性的本土化表达。例如《中国植物志》关于植物及其花朵微观结构的刻画,便体现了线条语言对复杂形态的概括能力。

公众科学教育的新载体

近年植物艺术画在公众教育领域展现出独特优势。以英国皇家植物园邱园的全球植物绘画艺术日为例,通过展示200年间的科学画藏品(如韦克菲尔德《食用羊肚菌》),既普及植物多样性知识,也激发公众对自然观察的兴趣。我国国家植物园体系的建设为这一趋势提供新机遇:

研学课程开发:结合植物科学画创作(如临摹、标本写生),可设计涵盖植物分类、生态功能的体验式课程;

跨学科融合:通过比较曼德拉草的中世纪奇幻插图与科学解剖图,引导公众理解科学认知的演进;

文化传播创新:借鉴《Ortus Sanitatis》木刻版画的手工质感,探索数字媒体与传统绘画结合的科普形式。

从实验室到美术馆,植物科学画正突破学科边界,成为连接专业研究与公众认知的桥梁。在生物多样性保护与科学素养提升的双重需求下,这一古老的艺术形式可在国家植物园时代的科学教育中焕发新生命力——既延续“以画证物”的学术传统,更构建起公众参与自然保护的视觉话语体系。

2018年第一届全球植物艺术节部分作品

https://wap.sciencenet.cn/blog-38998-1486272.html

上一篇:爱丁堡皇家植物园景观建设新进展

下一篇:国家植物园可借鉴邱园帮助拯救印度兰花