精选

精选

【内容提要】

爱丁堡皇家植物园在发布2021年版植物名录时,同时介绍了景观建设的多项进展。核心项目包括爱丁堡主园区的生物群落项目、实验性雨水花园、互动花园、高山植物展示馆。道克与洛根植物园则通过引种濒危物种、扩建基础设施等方式,显著扩充活植物收藏规模并加强保育工作。本莫尔植物园在景观优化与气候适应性改造方面亦取得显著成果。爱丁堡皇家植物园拥有350多年历史,其景观建设的一些做法值得我国国家植物园园区景观提升时借鉴。

1 爱丁堡生物群落项目(2021)

爱丁堡生物群落项目 是爱丁堡皇家植物园(RBGE)自1820年从利斯步行街(Leith Walk)旧址迁至因弗利斯(Inverleith)新址以来,规模最大的景观开发项目之一。该项目包括五大核心内容:(1)建造一座能源中心,为爱丁堡园区的所有建筑提供热能与电力;(2)新建一座现代化植物健康检测中心,用于监管植物引进及诊断病虫害检疫;(3)翻修两座维多利亚时代的棕榈温室和1960年代温室群前翼;(4)更新科研温室及园艺办公建筑;(5)新建一座21世纪现代化温室,作为公众参观温室的新主入口。

该项目历经七年规划,2019年秋季开始迁移受施工影响的室外植物。2021年4月启动,至同年9月,室外8,645株植物中已有2,756株完成迁移,剩余植物将在未来四年随工程进展逐步转移或移除。

2021年1月,爱丁堡员工开始将温室内植物转移至施工期间的临时养护区。为应对2,824份公共温室收藏的庞大迁移任务,2021年4月园方额外聘用六名员工,任期一年。迁移前,每份收藏均经过严格评估,部分决策尤为艰难。评估围绕以下问题展开:(1)备份收藏中是否已有盆栽植株?(2)若无,该收藏能否通过扦插繁殖或容器迁移?(3)若无法迁移,该分类群是否有其他野生来源的替代收藏?

前期评估工作中,专家组建立优先保护机制:首先确保野生来源种质的留存,其次考虑园艺衍生品质及易补植的人工培育物种。部分植物收藏已迁至主园北侧苗圃新建的温室。2021年,秋海棠科、热带与温带兰科、仙人掌科、天竺葵属、松柏类及杜鹃花科的研究备份收藏均完成迁移。

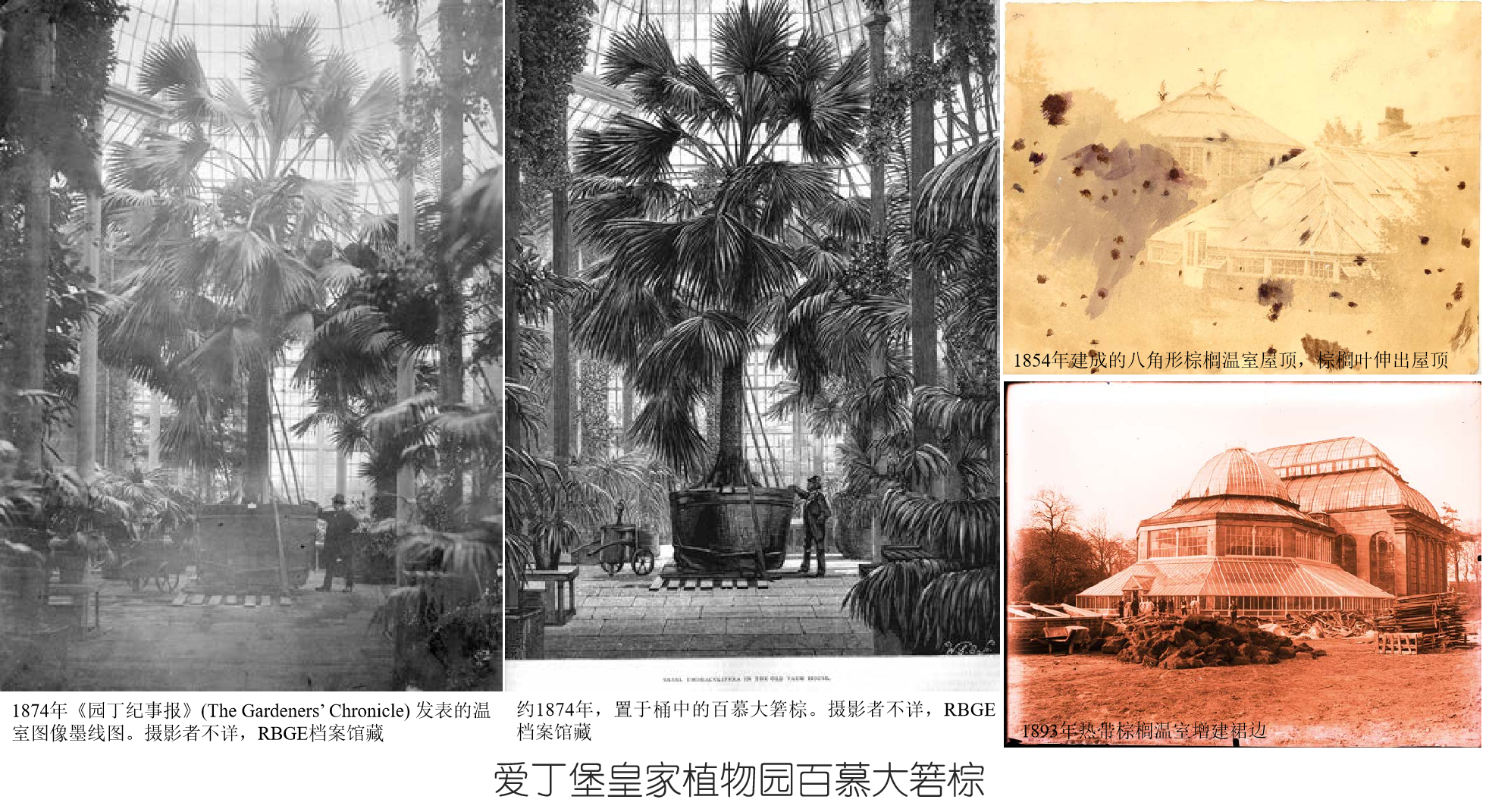

当前阶段的最艰巨的挑战来自高达8.5米、具有历史意义的棕榈科植物。作为英国一级保护建筑的棕榈温室需全面翻修,迫使所有植株必须撤离。部分巨型植株因体型过大而无法起吊,只能遗憾退出收藏(de-accessioned)。其余则借助专业设备与人力协作,小心挖掘后移植至前沿温室群的温带植物馆,以托盘搭载1,400升空气盆(Air-Pots®)暂存。某些植株如美味红冠椰(Rhopalostylis sapida)和假槟榔(Archontophoenix alexandrae)的基部自然萌发幼苗,已重新赋予登录号编号并移栽。

最令人唏嘘的告别来自1820年从利斯步行街旧址移植至此的成年百慕大箬棕(Sabal bermudana)。这株见证植物园两个世纪沧桑的古木因生长空间受限,经近10年精心养护竭力维持其健康(Elliott & Mullany, 2013),最终于2016年成功获得繁殖体。但其生长空间已达极限,这株古树虽将退役,其生命历史将以新的形式得以延续。当这株“活化石”最后离开热带棕榈温室时,标志着一个时代的谢幕与新纪元的开启。

图1 从温带棕榈温室迁移至临时保存的最大植株是矮蒲葵(Livistona humilis)。工作人员耗费数日进行挖掘、包裹、租赁专业设备,协调人员与机械,最终将其移栽至温带温室前翼一个1400升的容器中。摄影:Lynsey Wilson

2 爱丁堡:实验性雨水花园

2019年,爱丁堡植物园建造了一座实验性雨水花园,以应对日益频繁的强降雨影响。这种花园通过人工构建的生物滞留系统模拟天然雨水的持留和渗透特性,为缓解洪涝提供可持续的基于自然的解决方案。爱丁堡植物园选址时特意选择了强降雨期间长期积水的区域作为首个雨水花园建设点。

爱丁堡赫瑞瓦特大学的研究人员对土壤渗透性能展开研究。通过分析(1)水分渗透速率和(2)现有土壤成分后,研究团队实施了土壤结构改良:挖除部分原有土壤,与园区自产堆肥、砂石按特定粒径和比例混合。新配制的土壤既能确保更好的渗透性,又能提供充足的有机质和养分来维持植物生长,最终选用了既能耐涝又抗旱的植物物种。

该雨水花园还兼顾提升生物多样性的功能。精选的植物组合可吸引多样化野生动物:夏季为昆虫和蜜蜂提供蜜源,冬季为无脊椎动物营造栖所、为食籽鸟类供应食物。栽植植物既包含苏格兰本土植物,也引进外来物种。选择本土植物具有充分的伦理和生态依据,但在此环境中引入外来植物同样有效。爱丁堡皇家植物园肩负着增强生物多样性、展示全球植物的使命,这种国际视野是其重要职责。选用的本土植物包括球芽虎耳草(Saxifraga granulata)、草原魔噬花(Succisa pratensis)、岩豆(Anthyllis vulneraria)、旋果蚊子草(Filipendula ulmaria)、高山岩参(Cicerbita alpina)、田野孀草(Knautia arvensis)和高羊茅(Festuca altissima);外来植物则包括中国产的贡山假升麻(Aruncus gombalanus)、蹄叶橐吾(Ligularia fischeri)、北美西部的红花耧斗菜(Aquilegia formosa )、中国产的海仙报春(Primula poissonii)和日本产的园叶玉簪(Hostasieboldiana)等,所有植株均由植物园苗圃播种培育。

建成一年来的观察显示,雨水花园的花吸引大量采蜜昆虫,茂密树冠也为野生动物提供庇护。即使在暴雨期间,该区域仍可正常使用且未发生积水现象。

3 互动花园

互动花园是爱丁堡皇家植物园(RBGE)推出的社区参与项目,涵盖食用植物栽培计划、厨房花园、健康福祉活动以及技能共享工作。多数活动(但不限于)在示范园内开展,本项目由“人民邮编彩票”玩家资助支持。

该计划致力于让公众能够接触并受益于爱丁堡皇家植物园的花园、收藏资源及专业知识所提供的健康促进、身心疗愈和教育机会,从而建立起健康福祉、环境可持续性、人与植物之间的深层联系(更多细节参见Foulkes 2017年文献)。

食用园艺计划

本项目通过与多元社区共享园艺知识、栽培技能和种植热情,帮助人们认识滋养人类的各类植物。RBGE社区园丁与志愿团队定期举办主题活动、“遇见园丁”交流会,并负责示范花园的养护。社区团体既可参观示范花园,也能与专业团队共同实践以提升技能、管理专属地块。新冠肺炎疫情期间活动转为线上,2021年起已逐步恢复现场参与。

厨房花园

由管理爱丁堡皇家植物园餐饮服务的“遗产投资组合”(Heritage Portfolio)支持的厨房花园,利用示范园种植时令作物,全年定期直供园区餐厅。通过精心培育高经济价值的嫩叶沙拉菜、香草及食用花卉等作物,实现有限空间的最大化产出。目前该区域正在进行有机认证的改造与评估工作。

健康与福祉项目

健康、福祉与环境的关联性已成为共识,2020年这一联系尤为凸显。2021年重启的各项活动,包括园艺沙龙、烹饪俱乐部、瑜伽课程、艺术创作及读书会等,旨在让公众更好地享受园区提供的优质绿色空间。

技能共享计划

社区互动不仅限于园内,团队还向周边团体提供场地技术支持。通过深度合作开展专题研习会,内容涵盖果树修剪、有机病虫害防治、植物繁殖技术及越冬作物栽培等实用技能。

图2 雨水花园的层级种植结构 摄影:Kirsty Wilson

图3 示范园果树种植区 摄影:Louise King

4 高山植物展示馆

经过近13年的筹备,爱丁堡植物园的新高山植物展示馆于2012年落成开放。该馆与原高山植物馆毗邻而居,坐落于园区同一区域西侧,旨在向游客展示现代高山植物的栽培与展陈技术。其核心栽培区是一面约4米高的凝灰岩墙,既为培育物种提供了理想生长条件,又复现了它们的天然栖息环境。

展馆采用金属结构搭配玻璃屋顶:玻璃材质模拟了高山植物冬季在野外经历的积雪覆盖效果,既能保持植株干燥,又可收集雨水用于灌溉。延伸的大屋檐保护着外部凝灰岩区域,为那些需要冬季防雨但仍耐寒的物种创造了另一处差异化生长空间。

馆外景观区栽种着全年适应当地气候的植物。新馆西侧建造了岩隙花园,通过石灰岩堆砌形成的天然裂隙种植环境,直观展示保障高山植物所需排水与光照的栽培技术。岩隙花园上方设有球根草甸,用于展示草坡生长的球根类植物及其他多年生品种。

初春时节,凝灰岩墙化作斑斓画卷——报春花属的普利茅斯报春(Primula allionii)、岩瑞香(Daphne petraea)、葶苈属(Draba spp.)、虎耳草属(saxifrages)及垫报春属(Dionysia spp.)相继绽放;随季节推移,喙檐花属(Physoplexis spp.)、风铃草属(Campanula spp.)和珊瑚苣苔属(Corallodiscus spp.)植物争妍斗艳。新馆与翻修后的传统高山植物馆相映成趣,游客既可观赏高山生境植物的多样之美,又能对比不同栽培技术的精妙之处。

图4 新建高山植物展示馆 摄影:John Mitchell

5 道克植物园

过去十年间,道克植物园展示的苏格兰本土及国际物种活植物收藏大幅扩充,生动展现了爱丁堡皇家植物园立足本土、面向全球的工作特质。

本土物种重点栽培包括苏格兰最珍稀花卉之一的高山岩参(Cicerbita alpina)。2013年,道克被选为格伦克洛瓦柳树恢复计划中若干物种的迁地保护基地,通过栽种北密毛柳(Salix lanata)、拉普兰柳(Salix lapponum)、拟紫柳(Salix myrsinites)、矮柳(Salix herbacea)及网脉柳(Salix reticulata)等物种,为该项目提供了双重保障。这些柳树群落集中分布于园区东部边界的小型圆形场地,精巧复现了凯恩戈姆国家公园夏洛克冰斗内柳树的原生境——该地区一直被誉为不列颠群岛最典型的冰川冰斗遗址。

尽管道克素以大陆性气候(冬寒夏暖)及仅适强者生存而著称,近期引进的温带物种却展现出适应潜力。2014年皇家公主殿下访问期间栽植的北美红杉(Sequoia sempervirens)现已显现生机,智利翠柏(Austrocedrus chilensis)等树种亦表现良好,这或许与气候变化有关。

其他新引种的植物中有许多是在国际针叶树保护项目支持下引进的,道克庄园作为该项目重要的保育基地,尤其引人注目的是新引入的朝鲜崖柏(Thuja koraiensis)——该物种因栖息地丧失导致野生种群状况急剧恶化,这其实也是全球多数针叶树共同面临的生存威胁。此外还引种了来自日本中部山区的西班牙冷杉(Abies pinsapo)和八岳云杉(Picea koyamae),这两个物种在其原生地同样处于濒危状态。

在收藏植物解说方面采取了重要举措,特别设计了两条主题树木小径:本地树种小径与外来树种小径。通过这两条路线,游客可以领略道克庄园作为这些树种新家园所呈现的多元生态景观。

2021年新推出的“地衣微世界”自助导览小径颇具特色。如果说道克以参天大树闻名,那么它壮丽的地衣王国同样值得探索。这条小径提供导览手册,游客沿标记路线即可发现这些常被忽视的微型生物令人惊叹的独特美感。

植物收藏的年度补种属于常规工作,通常在遭遇极端天气造成损失、自然耗损或清除衰亡植株后进行。系统性补植工作已引入包括槭树、桦木、李属、花楸属、刺柏及杜鹃花属等多种,这些新种源来自爱丁堡皇家植物园组织的DBT、REKET、CBDK等系列科考项目。为加强道克著名的尼泊尔植物收藏区,还通过BRAW项目补种了栒子属、小檗属和蔷薇属植物。

图5 2014年栽植于观景台的智利翠柏(设有防鹿保护装置)。摄影:Graham Stewart

6 洛根植物园

在过去十年间,洛根植物园的栽培物种总量增长了近120%,从2011年的972种增至2021年的2,144种。这一增长得益于基础设施的完善,包括新增的栽培空间建设及协同野外考察工作的开展。

近年来,园区最重要的进展是2014年在核心区域落成的维多利亚温室。苗圃迁至下院区后,同期兴建了隔离检疫房以阻绝病虫害传播。这座完全由光伏太阳能板和空气源热泵等绿色能源驱动的温室,不仅重塑了园区景观,更使洛根得以引种南非娇嫩植物如天竺葵属和帝王花属物种,成为英国首个全绿能运营的公共温室。

温室西区同样经历了改造:原有防护林被移除,代之以马登杜鹃亚属的娇嫩杜鹃物种。此举开辟了曾被遮蔽的园区新景观视野。围墙花园则通过土壤改良、覆土护根与新植相结合的方式完成了花坛改造,并新建泥炭墙区以致敬园区历史——泥炭栽培正是创始者麦克道尔兄弟的毕生热忱。

图6 产自越南北部番西邦峰的 specimen HNE 107 标本:四川大头茶(Polyspora speciosa)。摄影:Richard Baines

林地园区现划设大面积区域展示越西北考察成果,主要栽培三次野外考察(编号HNE、LGCKH、LWCWEI)中与河内生态与生物资源研究所及加、英、美等国机构合作收集的越南杜鹃、木兰及大头茶属植物。这些物种在野外的种群规模小且脆弱,面临多重生存威胁,洛根的引种保护工作具有重要保育价值。

低碳可持续是洛根的核心发展方向。该园不仅是苏格兰首个安装电动汽车充电桩的植物园,还连续八年实施年度绿篱增植计划,并于林地区域新建排水网络以增强极端降雨应对能力。

7 本莫尔植物园

自2011年以来,本摩尔植物园的软硬件景观均得到显著提升。园区新增多项配套设施以优化游客体验,目前栽植的植物材料99%已通过野外考察确定野生来源,主要来自以下考察项目:NCEE、SEUSA、CDGM、EIKJE、CJLU、DBT、EHER、EHBC、BRAW、BCCG、EHOC和EHS。园内现已集齐所有五种阿尔伦花椒(Sorbus arranensis),并拥有冷杉属(Abies)、云杉属(Picea)及南温带南美针叶树的英国国家植物收藏®。

历史上植物材料主要来自爱丁堡植物园苗圃。2018年建成的隔离温室强化了生物安全措施,使本摩尔能够开展比过去更大规模的繁育工作。研发的新型防狍围栏系统有效促进了幼苗定植,大幅提升了植物生长效果(Gray, 2017)。

蕨类植物区新增多层石砌平台,为栽培更多蕨类及重要乔木灌木创造了条件,现已栽种羽扇槭(Acer japonicum)、黄檗(Phellodendron amurense)、南方多鳞木(Polylepis australis)、野漆树(Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze)、克氏花楸(Sorbus kohneana)和花椒(Zanthoxylum bungeanum Maxim.)等物种。

不丹展亭采用橡木构造,坐落于不丹林间空地中段,周围环绕着西藏红杉(Larix griffithii)和喜马拉雅不丹柏(Cupressus cashmeriana)。2014年建成的智利观景台藏身于150余株智利南洋杉(Araucaria araucana)林中,周边还分布有智利泽丘蕨(Blechnum chilense)、克鲁氏睫萼木(Blepharocalyx cruckshanksii)、羽叶银香茶(Eucryphia glutinosa)、魁伟南青冈(Nothofagus dombeyi)及智利莓香果(Ugni molinae)等植物。

一级保护建筑金门于2012年修缮完毕,周边景观经重新设计后,以巨杉(Sequoiadendron giganteum)小树林作为顶级群落,配以银叶绣球(Hydrangea sargenteana)、星花木兰(Magnolia stellata)、糙毛白辛树(Pterostyrax hispida)、夏椿(Stewartia pseudocamellia)及多个蔷薇属(Rosa)物种。这些亭台、蕨园与金门已成为园内标志性景点,强化了各植物地理区栽种植物的文化特征——不丹林间的不丹佛塔、智利雨林的巨幅智利地图、日本谷的三座鸟居门,以及塔斯马尼亚山脊的耐候钢袋鼠剪影。

园区为游客设计了配有导览折页的蕨类小径和地衣小径,通过介绍两类植物的生命周期知识引导游客深入观察。为缓解1863年栽植的红杉大道土壤板结问题,2021年起实施了地质注浆、气枪松土和覆盖护根等改良措施。近几十年降雨量持续增加导致这些古树根系区土壤密实,严重影响其健康。自1931年有记录以来,本摩尔极端天气频现:2018年6月28日出现30.9℃的极端高温,2012年11月18日则以125毫米降雨量创下单日降水记录。这些气候异象正在对活植物收藏产生显著影响。

图7 智利避难所与智利南洋杉。摄影: Peter Baxter

图8 蕨类植物温室。摄影:Rachel Keenan

重要植物设计展示

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自廖景平科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-38998-1486072.html?mobile=1

收藏