精选

精选

摘要

作为应对21世纪全球挑战的重要自然解决方案,迁地活植物收藏发挥着至关重要的作用。然而,对于这类人工生态系统的复杂动态变化,科学界尚未开展充分的量化研究,也难以完整阐释其对生物多样性储存、保护与利用的影响效果。为评估迁地植物多样性管理现状,对符合研究标准的五大洲18个国家50个植物园活植物收藏跨越百年(1921-2021年)220万条记录数据进行分析,涵盖当前保存约50万号登录种质材料,其物种多样性相当于全球植物园迁地保护物种总量的41%。研究揭示了活植物收藏的历史演进脉络、现状特征与未来轨迹。研究发现,活植物收藏呈现典型的S型增长曲线,其登录种质总量与物种多样性目前均已达到承载极限;同时识别出生物多样性管理面临的内在约束机制——迁地收藏植物中位生存周期为15年。进一步量化评估外部制约因素的影响,发现《生物多样性公约》的实施直接导致野生来源材料的迁地收藏量下降44%,国际来源材料的收藏量减少38%。尽管这些约束显著影响了迁地保护成效,但研究重点论证了针对性干预措施的有效性,发现多项定向举措可有效化解迁地保护难题。最终结果表明,为实现科学研究与保护实践的双重目标,亟需在战略层面建立优先等级划分机制,并对现行迁地生物多样性管理模式进行系统性重构。

1 引言

全球植物园活植物收藏目前维护着至少105,634个物种,约占所有陆生植物物种多样性的30%。这些活植物收藏承担着多种专业职能,兼具娱乐休闲、教育科普、科学研究与物种保育等综合功能。但面对21世纪的新挑战,亟需重新评估迁地活植物收藏的角色定位,特别是在科学与保护领域的作用。作为传统植物学领域的历史瑰宝,活植物收藏正经历复兴。组学技术等新兴研究领域的发展,正推动对精准分类和物种多样保护的活植物收藏的新需求。除科学研究需求外,活植物收藏也被视为濒危植物物种的重要迁地保护,以及物种与生态恢复的珍贵植物来源。鉴于全球超过20%的植物多样性面临灭绝风险,活植物收藏被视为实现《全球植物保护战略》以及《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》目标4的关键。因此,统筹管理全球活植物收藏对实现这些目标至关重要。

与植物标本馆和种子库等其他植物收藏不同,活植物收藏具有明显的动态特性,面临一系列独特挑战。活植物收藏通常通过全球采集获得,众多物种在其原生境之外栽培繁衍,仅能通过资源密集型园艺手段维持其生存。植物持续损耗需要通过现有收藏扩繁或每年引种补充(即登录管理),以维持收藏规模和多样性。这种持续更替的特性也为科学研究和保育管理带来了根本性挑战。在有限空间内维持高度多样的种质资源,需要依托庞大的数据支撑,每个引种登录个体都需进行全生命周期跟踪监测,由此形成庞大数据积累。这些数据不仅是有效管理的基础,更能为理解活植物收藏体系的长期动态演变提供深刻见解。

尽管数据积累丰厚,但当前仍缺乏系统性、长周期、物种-个体层级的分析框架,用以揭示活植物收藏体系的运行瓶颈,评估其管理效能,并追踪战略目标的达成进程。为此,本研究开发了一套分析流程并应用于全球50个植物园迁地保护的抽样数据集(附表1)。这50个机构构成了具有代表性的元收藏体系,涵盖近50万份引种登录材料和全球植物园估计迁地保护物种的41%。通过该流程解析了跨越百年(1921-2021年)约220万条记录数据,重点研究收藏规模与多样性指标的动态变化,揭示物种来源地模式的演变规律,并解析国际生物多样性公约的政策影响。通过分析,阐明了制约迁地保护成效的关键因素,揭示了成功保育计划的特性,并量化了与活植物收藏体系可持续性相关的核心参数。

2 研究方法

2021至2024年间,剑桥大学植物园、美国长木花园和我们联系全球活体植物收藏网络中的机构征集研究参与者。基于初步反馈,对约100家机构进行深度访谈,深入了解其数据采集与存储实践,并评估其数据纳入研究的可行性。最终从89家机构获得数据集,经人工核查并帅选符合数据标准和完整度要求的50个活植物收藏植物园,涵盖5大洲19个国家的50个活植物收藏,其中非洲1个、大洋洲6个、欧亚大陆27个、北美13个、南美3个(详见附表1)。利用《世界植物在线》(POWO)进行物种学名与命名人标准化匹配,算法自动校正分类单元层级错误及拼写偏差,并对命名人进行模糊匹配。通过POWO分类系统统一异名后,进一步扩充以下信息:(1)IUCN红色名录的灭绝风险等级;(2)基于BGCI PlantSearch检索全球保存机构数量;(3)BGCI GlobalTreeSearch(v1.7)树木属性判定。借助POWO记录的TDWG三级地理编码(全球划分为369个植物地理区域)的物种分布数据,标注每个分类单元的地理分布,判定其为狭域特有种(单地理单元分布)或广布种(跨多地理单元分布)。最终构建含50个收藏馆藏的元数据集(meta-collection),纳入1921—2021年间的活体与死亡记录,剔除种子、标本等非活体材料(详见附表2及扩展数据图1)。

3 结果(1)活植物收藏登录数已达到最大容量峰值

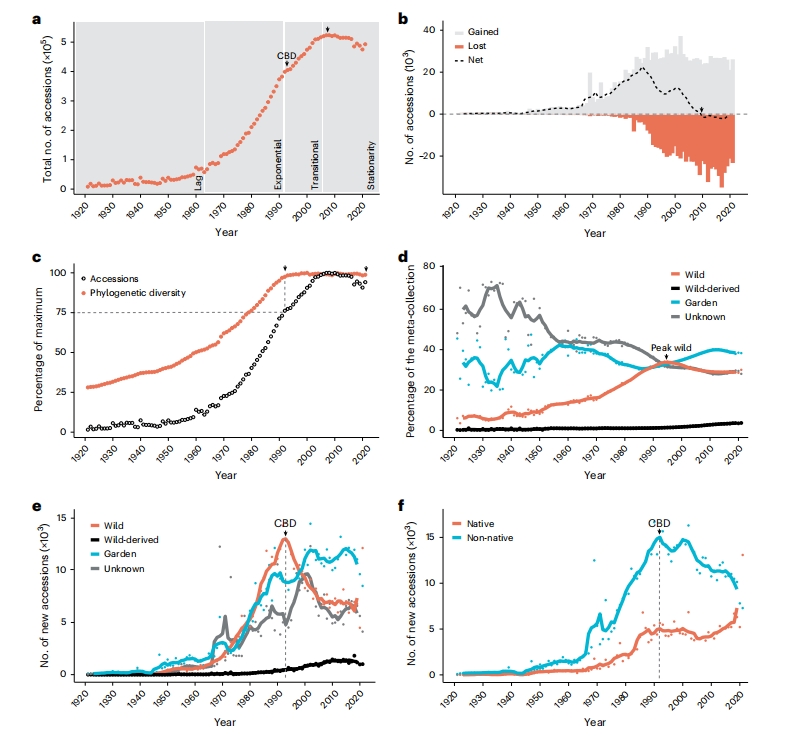

为探究活植物收藏随时间增长动态,分别分析了50个植物园的活植物收藏(附图1),还将全部50个活植物收藏合并,重建元收藏在过去100年(1921-2021)特征的数据集。结果表明,收藏活植物登录数量增长遵循典型的S型曲线特征,具有明显的滞缓期、加速期、过渡期和稳定期四个阶段(图1a)。在1975-1992年间高速扩张,增速在2008年达到顶峰后逐渐趋于平稳,并从2015-2021年进入逐渐下降阶段。值得注意的是,新增收藏登录数的增长速率与流失速率存在滞后(图1b)。当新增速率下降时,流失速率持续攀升,最终导致2009年首次出现收藏净流失(图1b),这标志总收藏登录数规模达到顶点。实际上,这种S型曲线表明收藏种质登录数增长符合生态学密度依赖性增长理论,即收藏规模受资源限制形成自然承载极限,最终进入零增长乃至负增长阶段。

图1: 资源总库在种质登录容量、多样性与种源地方面的动态演化

拓展数据图1:植物收藏分类学多样性、灭绝风险与物种基因库分布,及其历史容量与地理区位特征。

(2)活植物收藏多样性达到饱和

通过分析分类阶元的增加趋势发现,物种、属、科各层次的多样性均呈现S型曲线的平稳特征(扩展数据图1a)。系统发育多样性(PD)的量化指标同步趋于稳定(图1c)。数据揭示一个关键悖论:多样性指标先于种质登录总量达峰。具体而言,总收藏种质登录数容量在2007年达峰时,其系统发育多样性早在1990年(总收藏种质登录数规模仅为峰值的75%)就已停滞。这表明后期收藏种质登录容量扩张对分类阶元多样性累积贡献甚微,且单位物种平均个体数——种内多样性的重要指标——也随承载极限同步趋稳(扩展数据图1a)。这种时滞现象源于分类阶元的层级嵌套性,同时反映出园艺技术水平、温带生态偏好以及全球植物园网络分布不均衡对多样性保育的制约。

(3)野生来源种质采集量呈现拐点

种质来源(种源)作为活植物收藏功能评估的核心维度,涵盖四类:野生来源原种(直接采集自自然)、野生衍生(有明确野生来源记录的无性/有性繁殖个体)、园圃栽培来源(栽培群体无野生溯源)与未知来源。动态追踪显示:2019年未知来源比例从历史平均值60%降至29%,同期野生来源种质比例从6%攀升至29%,但于1995年达到34.1%的历史峰值(图1d)。溯因分析发现,1993年后野生来源种质年引种量骤降44%(图1e),该拐点与《生物多样性公约》(CBD)1993年12月29日生效的时间节点高度契合。CBD确立的生物遗传资源主权制度显著加剧了跨国种质收集难度。与之呼应的是,本土植物引种比例在1993年后出现登录数量显著增长(图1f),非本土植物登录减少38%,表明野生来源及跨境收集种质短缺正通过园圃栽培扩繁和本土物种引种进行补偿。

(4)迁地保护面临多重制约

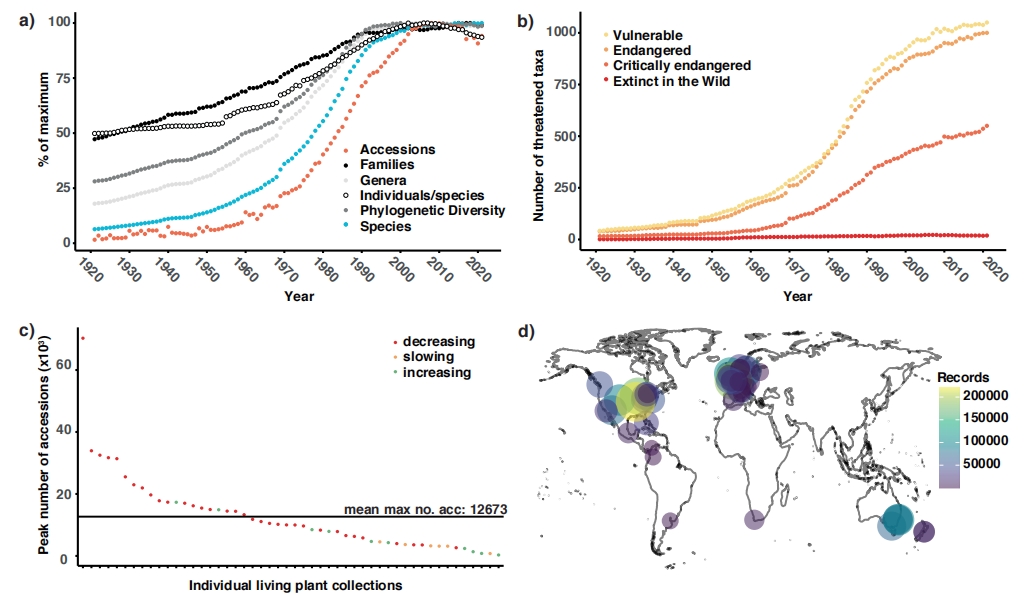

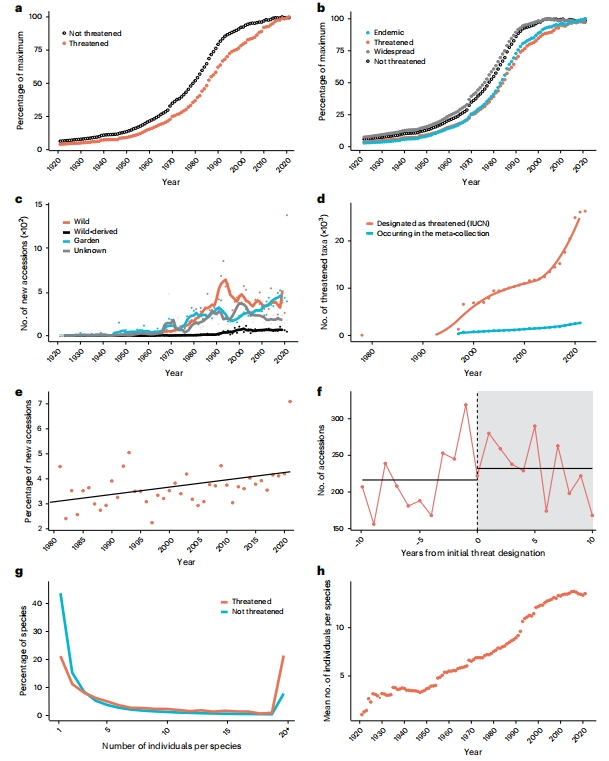

进一步探究了元数据集呈现的规律是否同样适用于国际自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录中面临灭绝风险的植物物种。为此,将现行(2023年12月版)IUCN评估结果回溯应用于历史数据,并考察其增长曲线。研究发现:(1)受威胁物种的收集曲线与整体元数据集同样呈现S型特征,表明其积累过程受到同等制约(图2a);(2)但受威胁物种种群的积累曲线尚未完全平缓,且滞后于整体数据集(图2b及扩展数据图1b);(3)值得关注的是,1978年IUCN红色名录正式发布后,受威胁物种的收集速率并未显著提升(图2a)。

通过解析制约因素发现:首先,受威胁植物在自然界的稀有性本身构成采集障碍。对特有物种与广布物种的对比分析印证了这一点——特有物种同样呈现收集滞后现象(图2b),而这种差异并非源于迁地保护存活率的差异(详见后续存活率分析)。其次,近三十年采集模式转变:整体元数据集中野生来源比例自1993年后显著下降,作为替代措施的园圃栽培来源或野生衍生材料更趋普遍(图2c),这种转变同样限制了受威胁新物种的补充速度。

随后研究证实,现有收集系统对物种濒危等级的响应存在滞后:(1)濒危物种类群的评估增速远超迁地保护的收集速度(图2d);(2)新增收藏材料的濒危物种占比增幅微弱(40年间仅提升1%)(图2e);(3)对比证明物种被列入红色名录前后10年间的收集量无统计学显著差异(P=0.45)(图2f)。最后,遗传多样性收集策略的影响研究显示:尽管每个受威胁物种的平均收集样本量高于非受威胁物种(图2g),但近20年该指标已趋于稳态(图2h)——系统整体容量限制同样制约着种内遗传多样性的保存。

图2:受威胁植物标本收集的演变趋势分析

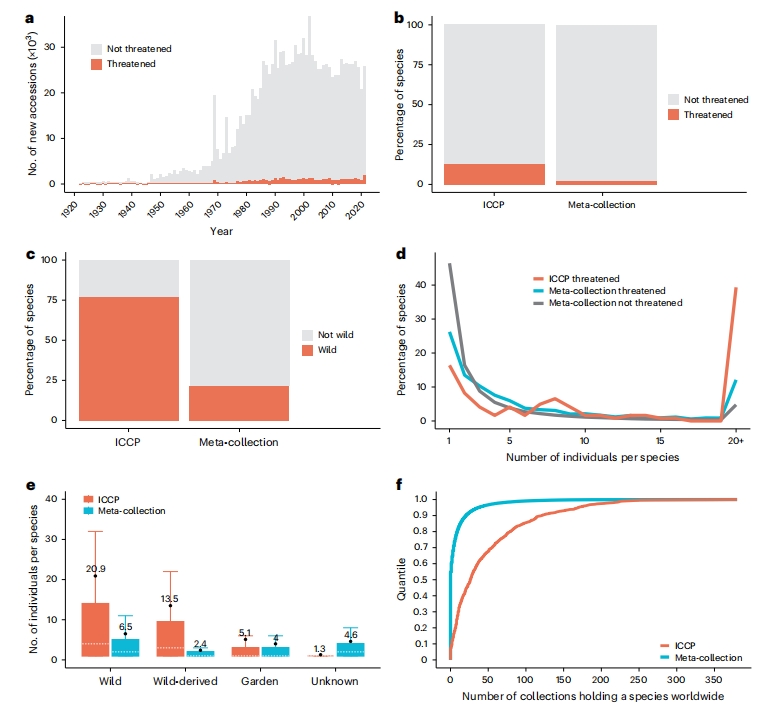

(5)有效迁地保护的示范模式

在整体元数据集层面,受威胁物种收集量仅占总收集量的有限部分且长期稳定(图3a)。但专项保护项目呈现显著差异特征,以爱丁堡皇家植物园实施的国际针叶树保护计划(ICCP)为例:(1)其濒危物种占比达到整体元数据集的五倍(图3b);(2)野生来源比例超出普通数据集3.5倍(图3c);(3)通过提升个体收集量有效捕获更多遗传多样性(图3d),且这种强化收集策略主要集中在野生来源及其衍生类别(图3e);(4)构建分布式安全站点网络提升濒危物种的保存广度和存活概率(图3f)。这一成功案例证明,通过目标导向的专项保护项目,强化采集策略能显著提升迁地保护成效。

图3:以国际针叶树保护计划(ICCP)为例展示的有效迁地保护量化标志体系

(6)活植物收藏数中位存活期呈现较强稳定性

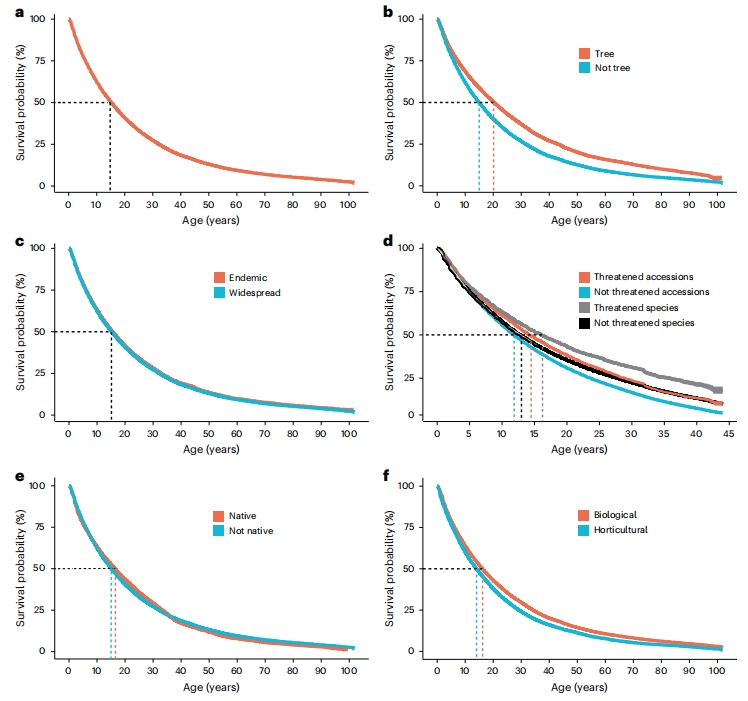

基于前期分析揭示的制约因素,进一步利用纵向数据集,通过Kaplan-Meier生存曲线评估整合数据库集内活植物材料的留存持续性。研究采用广义的存活定义,涵盖自然消亡与计划性退出两个维度,两者共同导致活植物库集的动态变化特征。

整体中位生存期:分析显示,活体材料的中位存活期为15年(图4a),而乔木类收藏的存活期延长至20年(图4b)。

特有物种的意外表现:细化数据分层获得更深刻见解。例如,虽然预期特有种因生态位狭窄可能存活期较短,但实际分析显示特有种与非特有种的中位存活期均为15年(图4c)。

受威胁物种具有生存优势:进一步分析国际自然保护联盟(IUCN)红色名录数字化进程启动后(1978-2021年)的濒危活体材料,发现与特有种不同,尽管濒危物种天然分布范围同样有限,但其存活期却略优于非濒危材料(14年vs 12年)。这一差异虽小,但印证了针对濒危物种的迁地保护已显现积极作用(图4d)。鉴于物种迁地保护成效需依赖该物种所有活体材料的整体表现,我们继而比较濒危与非濒危物种层面的存活数据,同样观察到濒危物种具备优势(16年vs 13年)。

本土与非本土物种趋同:值得注意的是,原产地与非原产地活体材料的存活期持平(图4e);

园艺品种具生存劣势:与传统园艺经验相左的发现是,栽培品种的存活期(13年)显著短于生物学种(16年),可能与品种选育过程中强调观赏性状而忽视生存适应性的定向杂交有关(图4f)。

在实践层面,活植物收藏数据集的“新增”记录(登录数)准确性通常优于“消亡”记录(移除注销),后者常存在滞后性,因此当前获取的中位存活期数据可能存在高估。

综上,尽管乔木类或濒危植物等特定分类群呈现差异化表现,但综合各类亚群数据来看,活体库集整体约15年的中位存活期特征具有普遍稳定性。

图4:活植物收藏资源库中应用的Kaplan-Meier生存曲线

4 讨论

(1)全球植物收藏承载力分析

本研究首次对全球迁地活植物收藏元数据集的引种登录层面纵向数据集展开分析。在资源受限的生物系统中,S型生长曲线的出现虽不意外,但具有重要启示意义。数据显示,种质登录总量/引种数量(图1a)和植物多样性(图1c及扩展数据图1a)均已达到植物园承载能力上限。尽管全球植物园活植物收集的分布存在明显北半球偏向,但其数据存在碎片化,数据标准采用度低、数据共享体系不完善,多数数据集未达到研究标准要求(2021年最初联络100个植物园,最后仅50个植物园的收藏数据符合研究标准),但仍可通过全球范围的连续规模梯度采样(扩展数据图1c,d)实现了对全球迁地收藏网络典型模式和规律分析。

各园植物收藏的发展轨迹受制于特定历史背景、管理实践和运营条件:活植物收藏大多数(40/50)呈收藏增率放缓、停滞或下降趋势,部分小型收藏仍在扩展(10/50),但被大型收藏的显著缩减所抵消(扩展数据图1c)。鉴于北半球植物收藏多趋于稳定或规模缩减,研究结论很可能对整个全球植物收藏网络具有普遍意义。虽然南半球新兴收藏机构正在崛起,但其规模与数量尚不足以弥补北半球传统大型收藏的增速放缓带来的总量缺口。总体趋势指向容量制约问题,凸显战略布局的重要性。

需特别注意的是,单个机构的规模缩减并不等同于负面影响,反而可能是优化管理策略的表征。然而,若如数据显示全球植物收藏网络在采集规模、多样性及野生资源保有量方面均达到峰值,则必须立足现有承载力谋划突破:既要把握新兴科研机遇,又需在经济全球化背景下破解生物多样性危机。这种多约束条件下的发展路径选择,将成为学界面临的重要课题。

(2)种源地变迁与CBD影响

物种来源(种源)是影响后续利用价值的关键属性。对于生态保护、物种与生态系统修复以及大多数科学研究而言,源自野生环境的植物材料最具应用价值(尤其是野外回归)。本研究揭示了一个显著的趋势转变——物种来源的动态变化显然受到《生物多样性公约》(CBD)的影响。该公约于1993年生效,确立了各国政府对本土生物多样性的主权。数据显示,自公约生效后,野生植物采集量立即锐减,最终导致野生来源标本的收集量下降44%(图1d)。与此同时,野生衍生材料与园圃栽培来源材料的循环利用显著增加(图1d、2c),这既反映出总体馆藏试图保护核心植物资源的努力,也体现了对直接野外采集的限制政策。

第二个显著趋势是国际材料交换减少38%,伴随本土材料引种量增加(图1e),暗示区域化趋势可能重塑全球植物收集格局。尽管CBD影响存在争议,但本研究首次量化证实了CBD对遗传资源流动的实质性影响。种源地显著变化首次为CBD对全球基因资源流通的深远影响提供了有力的量化证据,印证了这部广受认可的国际法案的调控效力。这一趋势信号的清晰性与活体收藏品的动态特性密切相关——活体收藏需要持续引入新遗传材料,因而对影响材料输入的监管政策尤为敏感。

有趣的是,2014年生效的《名古屋议定书》虽从法律层面对CBD条款进行了强化,但其对总体收藏体量的即时影响却微乎其微(图1f),这与CBD的显著效果形成反差。一种可能的解释是,经过1993年后长期的法规适应,总体收藏的材料获取机制已与CBD要求趋同,因此对新法规的敏感性低于预期。不过目前尚难定论,需持续观察。因为研究注意到近年登录“来源不明”的种质数量激增(图1e),凸显迁地收藏植物溯源机制仍存在实践挑战,这对《名古屋议定书》的落实及生态修复材料的可获得性均构成风险。野生来源材料的收集量仍显著低于1993年前水平,这削弱了植物收藏的保护价值与科研潜力,尤其对于野外回归和栖息地修复影响特别显著,亟需在合规框架下重启协同采集行动。

(3)濒危物种保护的机遇与挑战

受威胁物种的迁地收集趋势蕴含挑战与机遇。积极态势上,总体收藏中受胁物种数量持续增加,年新增引种受威胁植物园与非受威胁植物的比例呈现1%的微幅增长(40年跨度);相对于非受威胁物种,总体收藏中受威胁物种的存活期延长3年,遗传样本量(个体采集数量,作为遗传多样性的代理指标)也更优(图2a,e,g、4d)。

但潜在风险不容忽视:目前受胁物种引种速度趋稳,登录数量正趋向平台期,CBD立法限制约束对全球濒危植物的保护计划产生明显的反作用力。再者,新增受胁物种的引种严重滞后于其受胁认定速度,收藏库容量制约种内样本保存量(图2a-d,f,h)。若以迁地保护为目标,应考虑群体遗传学和存活率的双重需求,而当前收集系统在种内遗传多样性保存能力上仍显不足(图2h)。

更大的挑战是如何使活体收藏从静态保存转向主动保护,这是全球植物园“盘点”现有临时性收集受威胁植物,提升保护效率的关键。再者,国际针叶树保护计划(ICCP)在受胁物种比例、野生来源率、种内样本量和全球分布广度等指标上表现突出(图3),树立了可借鉴的示范性案例。

未来展望

总结而言,本研究揭示了全球活植物迁地保护体系的动态变化,为理解其历史演变、当前状况与发展方向提供了关键见解。活植物收藏仍是迁地保护的关键资源,但其管理面临诸多深层挑战:存活中位数概率固有限制、先天内在资源不足以及国际法规制约等重大挑战。未来成功至少需要满足两个条件:既要应对活植物收藏管理的复杂性,也要适应内外约束条件,特别是在环境和立法不断变化的背景下。信息档案及园艺管理和数据分析将成为创新核心,推动数字化转型需要三管齐下:投资数字基础设施、培养数据导向思维、培育开放数据文化。值得注意的是,依据我们推断的"多数北方国家活体收藏即将达稳定状态"这一结论,如何实现全球目标需突破性思考:一方面重新规划现有资源配置,另一方面共同投资于南方国家的活体馆藏能力建设和网络化发展——这些区域的活体收集库大多历史较短、物种多样性偏低,但毗邻生物多样性热点地区,且受本文观测的部分地缘约束相对较少。研究最终强调:维护植物园、保护机构和科研团体间的协作体系,推动收集系统创新发展已成当务之急。回溯历史可见,活体收集系统始终在应对社会需求变迁与技术创新中不断进化。纵然存在上述挑战,在气候变化加剧、生物多样性加速丧失背景下,亟需坚持高品质与强韧性的活植物收藏体系,使其发挥基于自然的解决方案价值——这一需求的迫切性已达历史巅峰。

5 结语

百余年来全球植物园迁地活植物收藏呈现S型容量饱和(1921-2021年间登录种质总量达峰)、中位生存期15年以及国际公约导致野生种源下降44%等核心规律,为此,我国国家植物园体系建设应重点加强战略协同能力:在《昆明-蒙特利尔框架》下,通过分布式保存网络降低单点失效风险,同时开发基于系统受威胁植物和国家重点保护植物保护盲区识别,加强迁地与就地整合保护。再者,南方国家新兴植物园贡献了近年19%的增量收集,我国可通过"一带一路"生物多样性走廊建设,在合规框架下协同提升热带亚热带物种保存能力。

扩展阅读:

Cano, Á., Powell, J., Aiello, A.S. et al. Insights from a century of data reveal global trends in ex situ living plant collections. Nature Ecology & Evolution 9, 214–224 (2025). https://doi.org/10.1038/s41559-024-02633-z

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自廖景平科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-38998-1484196.html?mobile=1

收藏