精选

精选

【内容提要】

春节闲话家常事,围炉茶正好。茶的驯化起源及其传播历程,经历了从神话传说到科学分析的演变。茶树从野生状态向栽培状态的转变,以及茶文化自中国向全球的扩散,对全球饮品文化的发展产生了深远的影响。近期的研究借助文献学、语音学、遗传学及考古学的证据,揭示了茶树驯化起源、栽培茶起源及其传播路径,为深入理解茶的历史与文化提供了多维度的视角。

1 神话遇见科学

据传说,公元500年左右,佛教僧侣菩提达摩面壁冥想长达九年,保持清醒而专注。然而,最终他还是短暂打盹。醒来后因自责愤而扯下自己的眼睑,愤恨地扔在地上。从这些抛弃的肉中长出了一种植物,菩提达摩的追随者利用这种植物制作了一种既能提神又能安神的饮料。这便是第一株茶树的传说,这种饮料非常适合僧侣冥想修行。

然而,最近完成的茶树基因组测序讲述了不同的故事,这意味着科学家需要构建一个更可信的解释,以阐述茶从一种在中国野生生长的植物如何演变为仅次于水的第二大全球饮品的转变过程。当今世界每日消耗逾20亿杯茶,在60多个国家商业化种植,每年收获鲜叶超过500万吨。

2 野生茶资源

野生茶树资源的调查揭示了中国西南地区及多个省份分布有大量野生茶树,为研究茶树的驯化起源提供了重要信息。中国系统、全面的野生茶树资源调查始于新中国成立后,相关成果记录在多部文献中,但大多数研究未明确野生茶树的分类学地位。英国学者J. H. Sealy(1958年)记录的茶组植物数量较少,而张宏达和闵天禄的贡献显著增加了茶组植物的种类数量,推动了栽培茶近缘种的分类学研究。闵天禄对茶组植物的修订澄清了种类划分问题,而《Flora of China》采用了他的分类系统,确认广泛栽培等茶树属于茶(Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)下的两个变种:阿萨姆变种(Camellia sinensis var. assamica (Masters) Kitamura俗称大叶茶)和中国茶变种(Camellia sinensis var. Sinensis (C. B. Clarke) Ridley, 俗称小叶茶)。此外,还有多个种或变种少量栽培,包括大理茶(Camellia taliensis (W. W. Smith) Melch)、大苞茶(Camellia grandibracteata Chang et Yu)、德宏茶(Camellia sinensis var. dehungensis (Chang & B. H. Chen) Ming)、白毛茶(Camellia sinensis var. pubilimba Chang)。

茶树的名称“Camellia sinensis”揭示了其身世,其中属名“Camellia”表明茶树是一种木本植物,与那些因花朵美丽而被无数花园青睐的观赏灌木密切相关;而种加词“sinensis”则指向其源自中国的地理起源。

3 栽培茶的起源

茶的起源归功于神农,尽管缺乏确切的历史证据,更多被视为一种文化传说。神农传说中的内容反映了从母系氏族社会到父系氏族末期的广泛历史阶段。茶的发现和利用与原始采集活动密切相关,可能早于农业的出现。根据考古发现和民族志材料,神农部族可能在农业出现之前就已经开始利用茶叶。我国利用茶叶的历史至少有一万多年,与农业起源的时间相近。

茶的起源地区普遍认为始于巴蜀,也有观点认为应为云南或其他西南地区。朱自振(1992)认为茶的发端应追溯至鄂西,而巴蜀是茶文化正式形成和兴起之地,云南等地的茶文化是由巴蜀传播过去的。神农氏族的活动范围最初在湖北西部,这可通过地名、遗迹和古籍记载得到支持,尤其是《庄子》中关于神农的传说。巴族和蜀族的祖先均来自外地,巴族可能起源于湖北清江流域,而蜀族的远祖可能是黄河上游的氐羌部族。通过古史传说和地理分布,可推断出茶的起源地应为巴蜀,且巴蜀的祖先均非本地土著,而是外来迁徙的部族。

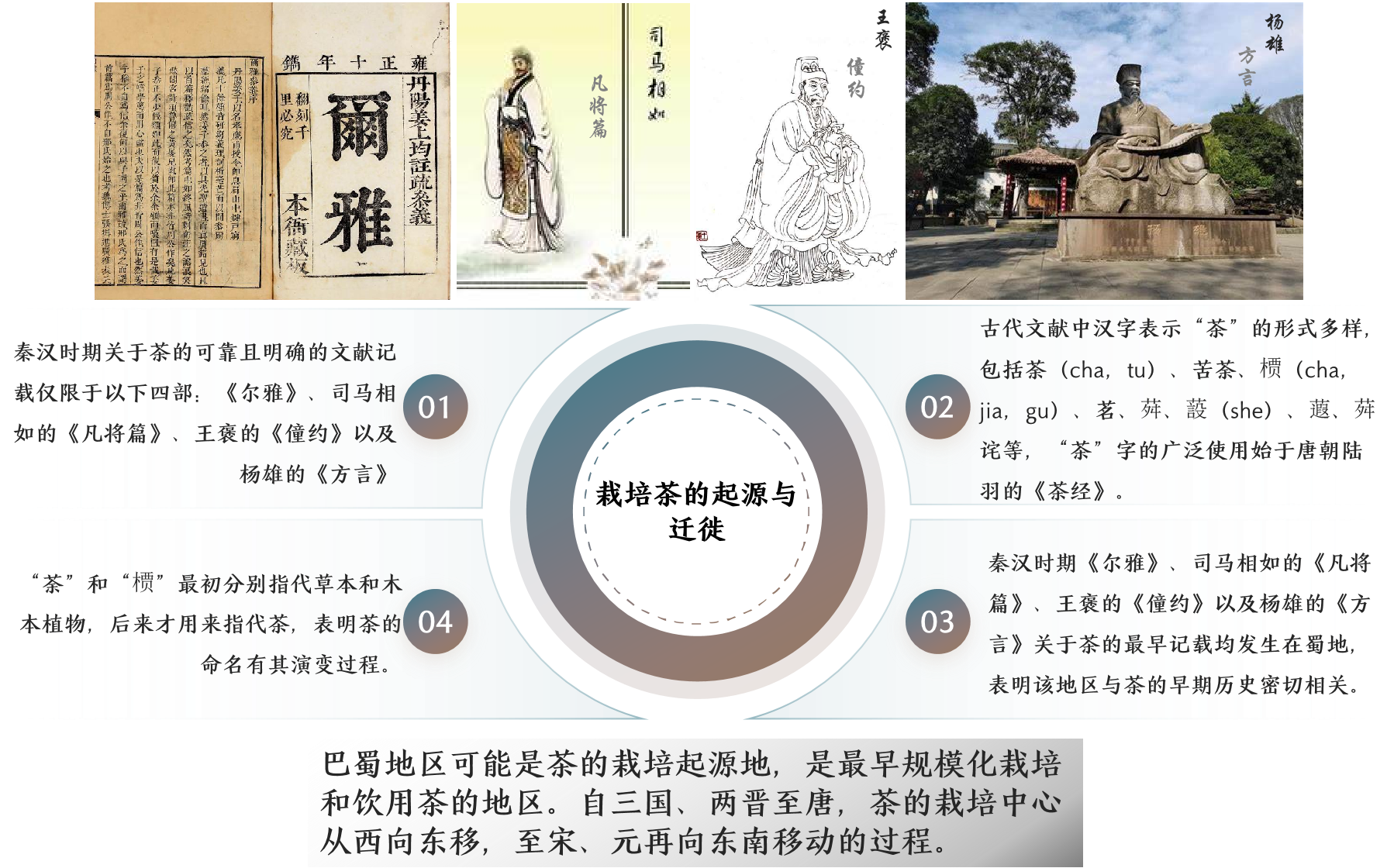

文献学证据

中国栽培茶的起源缺乏汉代以前的明确文献记载,但秦汉时期有四部文献记录了茶的相关信息。古代文献中“茶”字的多种写法表明其在汉字体系中的演变,唐朝陆羽《茶经》后“茶”字才广泛使用。最早关于茶的可靠记载均来自蜀地,表明巴蜀可能是栽培茶的起源地之一。汉代以后,文献记载显示茶的栽培中心从巴蜀向东和东南方向转移,考古发现也证实了西汉已有茶的存在。

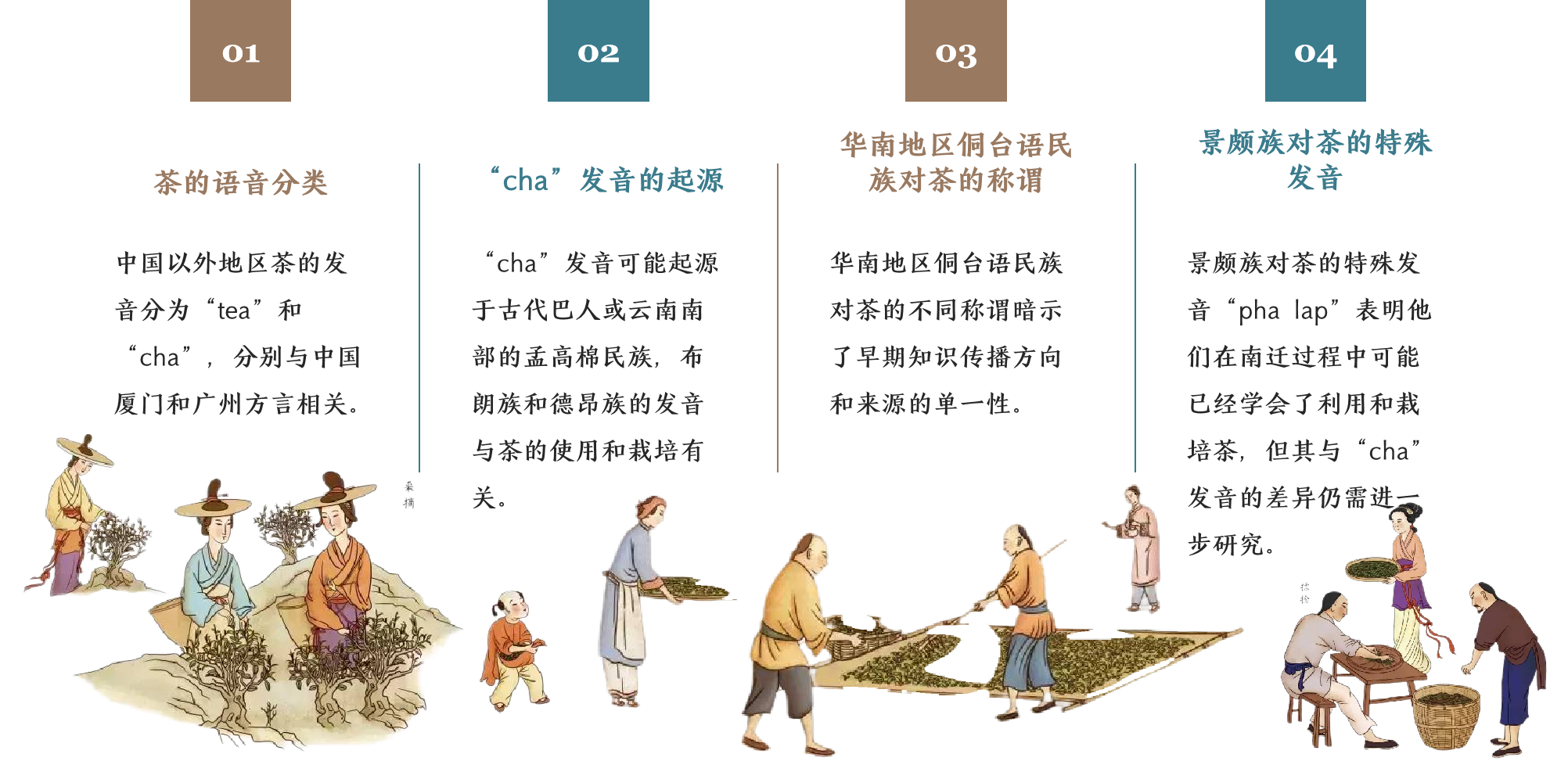

语音学证据

茶文化的起源和传播可以通过不同地区对“茶”一词汇的语音学证据进行追溯,学者们已尝试从语言差异中探索茶的历史。在中国以外地区,茶的发音分为“tea”和“cha”两类,分别与中国厦门和广州方言有关,这些地区是中国早期对外开放的口岸,也是向西方输出茶叶的起点。“cha”发音的起源可能与古代巴人或云南南部的孟高棉民族有关,其中布朗族和德昂族的发音与茶的使用和栽培密切相关。茶的早期知识传播方向和来源的单一性通过华南地区侗台语民族对茶的不同称谓得到暗示,表明这些民族间存在早期交流。景颇族对茶的特殊发音“pha lap”表明他们在南迁过程中可能已经学会了利用和栽培茶,但其与“cha”发音的差异仍需进一步研究。

遗传学证据

遗传学研究揭示了茶树驯化起源和传播的复杂性,表明栽培茶品种间杂交和基因渐渗现象普遍。通过分子标记技术分析,研究者们发现栽培茶可分为三个遗传谱系,暗示小叶茶、中国大叶茶和印度大叶茶可能各自独立起源。地域性茶树品种的遗传组成与其他区域品种存在显著差异,如日本的栽培茶与中国小叶茶遗传分化明显。中国栽培茶遗传多样性丰富,云南西南地区存在多种地方品种,如大理茶、大苞茶和德宏茶。不同分子标记和样品采集的差异导致了对茶树遗传关系和分类系统的不同解释,研究结果存在较大差异。

考古学证据

西汉西安古墓和西藏阿里古墓的随葬品中发现了加工过的茶,证明2100多年前中国已有饮茶习惯。浙江余姚田螺山遗址出土的疑似山茶根表明,6000年前该地区可能已有栽培茶。田螺山遗址的发现暗示该区域可能是栽培茶的起源地,但人工栽培还是野生遗留仍存在争议。现代长江下游各省的茶树品种可能是从西部或西南部传播而来,田螺山的栽培驯化活动未流传的原因尚待研究。茶的传播途径和历史使用方式仍需进一步考古和遗传学研究来解答。

4 茶的传播

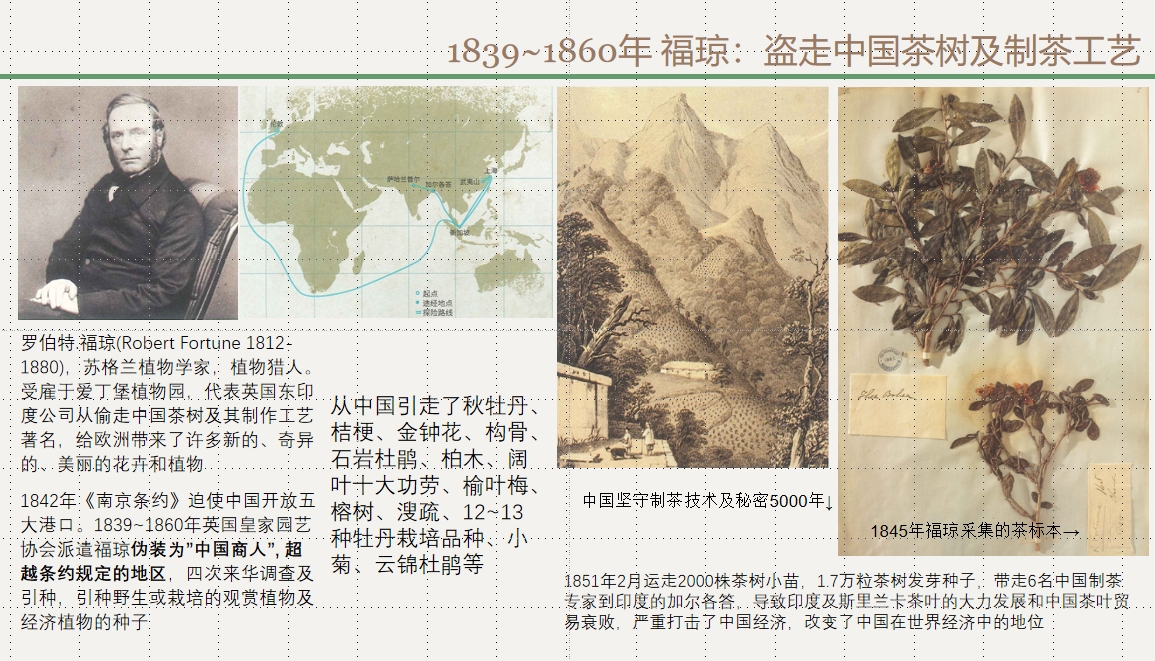

茶叶生产和消费从中国传播到世界各地的历史记载详尽。大约在公元1191年,佛教僧侣荣西禅师将茶叶传入日本,开始广布禅理护国,教导民众以茶养生,饮茶之风很快风靡日本列岛。荷兰人在1610年将茶叶引入欧洲,荷兰东印度公司从中国大量贩运茶叶,欧洲饮茶风尚的盛行,茶逐渐成为欧洲喜爱的饮料,而英国人在大约50年后开始喜欢上茶叶。直至19世纪中叶,中国一直是西方茶叶的供应国。但在经历了数十年的紧张关系,导致鸦片战争之后,英国为摆脱对中国茶叶的依赖,开始在中国探究中国茶叶,寻求生产绿茶和红茶的植物,将茶树引入印度驯化栽培。在得知红茶和绿茶皆因制茶工艺不同后,引入制茶工匠,得以生产出想要的茶叶。茶树种植和制茶技术通过英帝国及其更广泛的海外殖民地传播茶叶产业。

5 性状选择

乔纳森·温德尔认为植物从野生到农业产品的驯化是一个长期且持续的过程,并非一个简单的转折点。人类对植物的驯化始于对野生植物的采集和栽培,随后通过选择性繁殖,使得植物逐渐适应人类需求。驯化过程中,植物如玉米和巴西坚果的形态发生了显著变化,而一些驯化作物的野生祖先已灭绝或难以辨认。茶树的驯化可能涉及对高产量和饮茶愉悦体验相关化合物的选择,尽管这些化合物原本并非为了人类口感而存在。茶的品质受多种化学物质影响,包括咖啡因和儿茶素,这些物质对茶树的生存至关重要,但人类对茶的偏好可能通过人工选择改变了这些化合物的相对丰度。

结语

茶树起源研究需加强茶组植物分类和谱系重建,解决物种界定争议和杂交问题。应选择合适的分子标记进行谱系分析,利用新技术如RAD、重测序等技术,以更准确地揭示茶树的进化历史。语音学和民族植物学研究有助于追溯茶文化的起源、传播及演变,需扩大研究范围和深度。考虑到三星堆文化与中南半岛及印度的联系,云南作为重要通道,茶文化的传播研究应结合民族迁移和区域交往历史。

扩展阅读

Drew L (2019)The growth of tea. Nature 566, S2-S4 (2019)

朱自振 (1992) 茶的起源时间和地区. 茶叶(3), 42-44.

张文驹, 俊戎, 韦朝领, 高连明, 陈家宽 (2018) 栽培茶树的驯化起源与传播. 生物多样性, 26(4), 357-372.

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自廖景平科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-38998-1471164.html?mobile=1

收藏