精选

精选

在早期中国留美学生中,有一个特殊的女性留学生群体,她们是美国密西根大学所授予的“巴伯东方女子奖学金”获得者,也被称为“巴伯学者”。由于她们在女留学生中具有代表性,对这个群体的研究成为中国留学史、尤其是女性留学史研究中不可或缺的一部分。

民国初期,北京政府对教育的重视引发了又一波兴办学校及出国留学的热潮。与此同时,密西根大学的声誉在中国迅速提升,成为中国学生赴美留学的五大首选学校之一,与耶鲁大学、哈佛大学、哥伦比亚大学和康奈尔大学齐名。此外,密西根大学与哥伦比亚大学一道,成为中国女留学生最多的两所大学之一。1917年,密西根大学正式设立了由校友列维·巴伯捐资、面向东方妇女的巴伯奖学金,为亚洲女性提供了难得的在美国接受高等教育的机会。该奖学金很快就吸引了大量的中国女留学生,成为她们获得留学经费的重要渠道。在这批女留学生的先驱中,出过吴贻芳、王世静这样世界著名的女子大学校长,丁懋英这样献身中国医疗事业的杰出人物,以及刘叔庭、顾静徽等多位在科学各领域中有所建树的女博士。

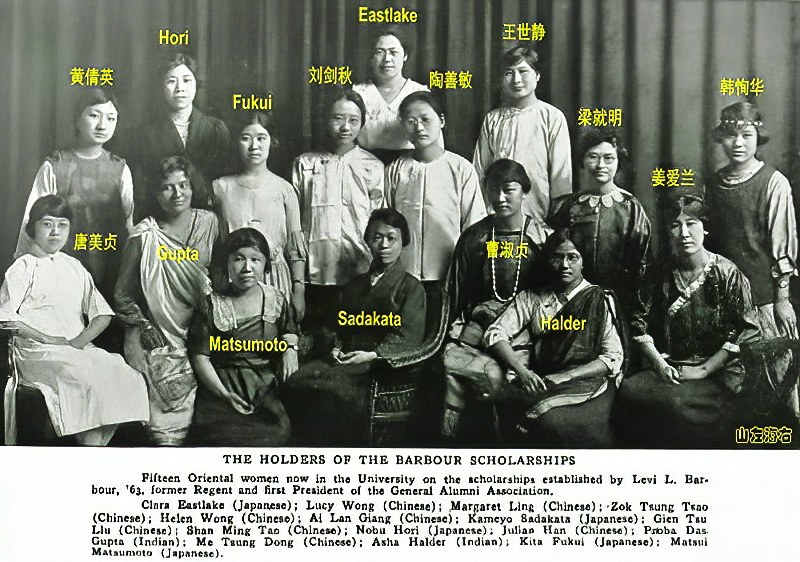

图1 巴伯奖学金获得者合影(1921-1922年) 图源:密西根大学校友刊物

上世纪20到40年代,“巴伯氏东方妇女奖学金”在中国有很高的知名度。在该奖学金1917年到1950年之间的260多位得主中,中国女性获奖者就有120余人,约占总数的近一半。笔者认识一位朋友,她的母亲和姨婆分别是上世纪40年代和20年代的巴伯学者。然而,自1950年后,密西根大学与中国大陆的这一教育交流渠道逐渐中断,直到70年代末才开始恢复,清华大学毕业生、中国科学院研究生院78级女研究生程惟康获得了巴伯奖学金,成为三十年来第一位来自中国大陆的巴伯学者。

近年来,巴伯东方女子奖学金及早期的巴伯学者再次引起人们的关注。历史学家陈雁[1]从留学史研究的角度考察了巴伯奖学金制度及其对近代中国女性留美的重要影响;尹晓冬和李睿[2]研究了巴伯奖学金与中国近代八位女物理博士;范明的系列文章[3]则用优美的文字和细致的描写,讲述了巴伯奖学金及其得主的故事,并从1928-1930年的巴伯学者合影照片中辨识出大部分中国留学生,对她们一一做了介绍。

不同时期的巴伯学者们有不同的特点。为了全面了解这个中国女留学生群体,并为研究中国近代教育史和留学史提供一些原始资料,本文介绍1917-1922年,即巴伯东方女子奖学金设立后的最初6年中,全部15位来自中国的奖学金获得者。通过在网络中收集到的历史碎片信息,拼接出了她们在一百年前不平凡的求学经历和大致的人生轨迹。

与中国女留学生先驱石美玉、康爱德这些人一样,早期的巴伯学者大多数毕业于教会女子学校,是中国女性中最早接触到西方文明和现代科学的一批人,有两位还是在中国本土最早取得学士学位的女性大学毕业生。她们挑战了中国封建社会对于女性教育的禁锢和歧视,追求与男子相同的求学机会。这15位早期巴伯学者中有12人所学专业为教育学、医学和科学,多数人都取得了硕士或博士学位。她们毕业回国后,将所学到的知识带回中国,主要从事医疗卫生或教育工作。大部分人当过大学教授或中学校长,两位还是著名的女子大学校长。她们中出现过一批杰出的社会活动家和妇女运动领袖,为中国妇女的政治地位和社会地位的转变,为抗日战争时期的救亡工作做出过重要贡献,其中三人还获得了美国大学授予的荣誉博士学位。另外,除少数几位献身事业而终身未婚者外,这些女留学生自主选择的另一半几乎都是“海归”留美学生,而且大多数是在密西根大学留学时的同学。有几对恋人在学成毕业后先在美国结婚,然后一起回国,体现了她们挑战传统的勇气。

一百年过去了,这些早期巴伯学者中许多人早已消失在历史的长河中,自上世纪40年代以来,多数人的资料已经遗失,使我们难以深入了解她们的完整人生和社会贡献。本文中难免会有错误与缺失,笔者希望得到有兴趣有研究的读者们的修正和补充。在网络上,几位最出色的巴伯学者的简历相对容易找到,出于完整性考虑,在此也一并列出。

1.陈慈爱(Gladys Flora Ding,1895 - ?),1917-1918年密西根大学首位巴伯学者。

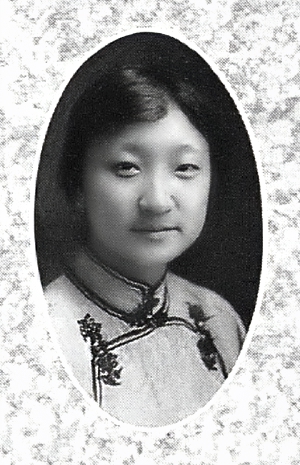

图2 陈慈爱(1917年)图源:美国国家档案馆

福州人,毕业于华南女子大学(又名华南女子文理学院)的前身华英女中。1915年7月赴美留学,入美国堪萨斯州温菲尔德市的西南大学学习,1917年取得学士学位。同年被密西根大学研究生院录取,并获得该校当年新设立的巴伯东方女子奖学金,成为获得该奖学金的第一人。她在密大修过细菌学、水分析、温度计量、植物病理学、微生物学和社会学等课程。她的一位教授说,陈慈爱是在为从事涉及普通科学和医学的公共卫生事业做准备[4]。她于1918年取得密西根大学植物学科学硕士学位,归国后回华南女子大学任教,是当时该校唯一具有硕士学位的华人教师。1926年,陈慈爱申请到美国俄勒冈州立农业大学的国际友谊奖学金,去该校研究生院进修了一年家政学。学成后回华南女子大学开办并主持了家政系,任家政兼生理学教授。不久她将家政系让与其他教授主持,第三次赴美留学,于1927-1930年在哥伦比亚大学攻读教育学博士学位。遗憾的是,陈慈爱这次没有学完就回国了,而且没有再回到华南女子大学。在1932年密西根大学介绍巴伯东方女子奖学金的手册中,她的通讯地址已经是在上海市了。

2. 姜爱兰(Ai-lan Giang,1896-1938),1918-1923年密西根大学巴伯学者。

图3 姜爱兰(1923年在密西根大学) 图源:密大校友刊物

南京人,出生在山东青岛,中学时就读于南京美以美会女子中学,1917年毕业于华北协和女子大学。同年7月赴美留学,入堪萨斯州的沃什本学院。1918年获巴伯奖学金,去密西根大学学医,1923年取得医学博士学位。在校期间曾是中国学生会干事。毕业之后的两年在底特律市的两家医院做实习医生,1925年回国后在天津北洋女医院担任医师,主管外科、产科和妇科。当时的北洋女医院院长是在密西根大学取得医学博士,比她早几年毕业的清华特别官费留学生丁懋英。姜爱兰1928年开设了自己的私人诊所,在天津颇有名气,同时每天服务于天津妇婴医院(教会的伊莎贝拉费舍尔医院)。在自己健康状况严重恶化的情况下,还坚持每周去西沽从事其他的社会服务。根据密西根大学的校友记录,她在1935年已经患病并做了手术,1938年3月在青岛病逝,终年42岁。

3. 蔡灵纳(Lina Tsai,1896-1918),1918年密西根大学巴伯学者。

图4 蔡灵纳(1918年在密西根大学) 图源:中国留美学生月报

江西九江人。父亲是卫理公会教徒、中国最早的一批传教士,曾在美国学习。对她影响最大的是她的姨,1896年在美国密西根大学取得医学博士后回国行医传教,以高超的医术医德享誉江西的康爱德(Ida Kahn,又名康成)。蔡灵纳1915年从著名的九江儒励女中毕业,之后在康爱德那里做了六个月的助手。1916年9月到美国中部卫斯理安学院学习,1918年获得巴伯奖学金,转到密西根大学读医学预科,是继康爱德、石美玉、邹邦元之后,第四个到美国密西根大学学医的九江儒励女中毕业生,她的前途一片光明。然而,蔡灵纳不幸在1918年12月感染了当时在世界大流行的西班牙流感,在安娜堡密西根大学医院病亡,年仅22岁,令全校震惊和惋惜。

4. 唐美贞(Me-tsung Dong, 1887 - ?),1919-1923年密西根大学巴伯学者。

图5 唐美贞(1923年在密西根大学)图源:密大校友刊物

江苏上海人。1908年毕业于上海中西女中琴科并留校任教,1919年8月赴美留学时是浙江湖州女中教师。先进入密西根大学音乐学院学习钢琴与声乐,并获巴伯奖学金。1923年毕业,取得学士学位。其后又获得清华学校庚款津贴,在俄亥俄州欧柏林学院学习音乐一年。回国后从事教育工作,曾任上海中西女中音乐教师、南开大学英文教师。唐美贞的丈夫是她在密西根大学时的同学、留美归国工程师马开衍(30年代初任西北实业公司技术主任)。

5. 刘剑秋(Gien-tsiu Liu, 1897-1977年),1919-1924年密西根大学巴伯学者。

图6 刘剑秋(1924年在密西根大学) 图源:密大校友刊物

江苏邳州人。1914年从南京汇文女中毕业,留校助教一年。1915年考取金陵女子大学,1919年毕业,为该校首届5名毕业生之一,也是在中国本土最早取得学士学位的女大学毕业生。同年8月赴美留学,1919-1924年在美国密西根大学文理学院和医学院学习并获巴伯奖学金,1924年取得医学博士学位。在校期间曾任密西根大学中国学生会副主席。1925年回国,在上海西门妇孺医院(玛格丽特教会医院)担任医师。1927年回金陵大学担任大学校医,并参与了金陵大学管理委员会。1928年在浙江定海医院、1929年在杭州教会医院任医生,1940年代任上海人和妇女医院的医务主任,此后又自设诊所行医数年。1956年任上海市卢湾区产院医生,在1957年反右运动中受到过不公正的对待。1977年3月,刘剑秋病逝于上海,终身未婚。

6. 曹淑贞(Zok-tsung Tsao,1896 - ?),1919-1923年密西根大学巴伯学者。

图7 曹淑贞(1923年在密西根大学) 图源:密大校友刊物

出生于北京,1918年毕业于上海中西女中琴科,在毕业时与另一女生夏路得共同举办过高水平的钢琴演奏会。同年12月赴美留学,先入马萨诸塞州的达娜豪尔女子学校,后被密西根大学录取并获得巴伯奖学金。1923年取得社会学文科学士学位,与青梅竹马、留美学生张信孚(1923年美国春田学院毕业,归国后任南京东南大学体育教授、中央大学体育系主任)在马萨诸塞州春田市结婚。回国后先后在汉口大学、武汉大学、南京中央大学任教。抗日战争全面爆发后,宋美龄于1938年5月邀请妇女界领袖及各界知名女性代表50余人在庐山举行谈话会,共商动员全国妇女参与抗战救亡工作,这是中国近代妇女运动中的一次重要事件。在52名代表中,有包括曹淑贞在内的7位前美国密西根大学巴伯学者,其他6人是吴贻芳、王世静、张蔼真、张维桢、高君珊、黄翠凤,可见这些人在妇女界的影响之大。曹淑贞当时是南京市推动抗战救亡工作的新运妇女工作委员会常务委员、生产品供应部经理。

7. 黄倩英(Helen Lee Wong,1899-1972),1919-1923年密西根大学巴伯学者。

图8 黄倩英(1923年在密西根大学) 图源:密大校友刊物

江苏人,出生在上海的一个基督教家庭,父亲黄佐廷1896年毕业于美国弗吉尼亚大学,曾任上海基督教青年会会长,1911年起长期担任驻美国华盛顿的中国留美学生监督,1919年死在任上。母亲薛葩是一个挑战世俗、开明能干的传奇人物,她继承丈夫的遗志,致力于中国的教育事业。黄倩英中学时就读于著名的教会学校上海中西女中。1915年5月,她作为清华特别官费生赴美留学,入华盛顿特区附近的的玛黛拉女子中学、汉娜莫尔学院(大学预科学校)。1919年获得密西根大学巴伯奖学金,入该校读医学预科,后转读教育学,1923年获得文科学士学位。在校期间曾任密西根大学中国学生会主席、中国留美学生月报副主编、北美华人基督教学生会干事。回国后与在密西根大学时的同学、留学归国的铁路工程师林凤岐结婚,并随其到山东青岛。1930年后投身教育事业,曾出任青岛教会学校私立圣功女中的首任校长,1936年受聘国立山东大学教授英文。1946年,黄倩英在四十七岁时完成自己多年心愿,取得医学博士学位,1948年在上海通过医生考试后正式从医,之后在昆明军区医院当医生。1953年随夫到四川成都,在铁路医院工作。1962年与丈夫一起退休,1972年10月因病逝世。

8. 韩恂华(Julia H. H. Han, 1899 - 1966),1921-1923年密西根大学巴伯学者。

图9 韩恂华(1923年在密西根大学) 图源:密大校友刊物

天津人,“天津船王”韩渤鹏的六女儿,清华大学校长梅贻琦夫人韩咏华的妹妹。中学时代就读于直隶第一女子师范学校(前身为北洋女师范学堂),与邓颖超、刘清扬等人是同学,曾是1919年五四运动中的风云人物。1920 年 9 月,邓颖超、韩恂华等四位学生领袖,代表到教育部请愿的津京500多名女校学生,递交了改革女子中学的请愿书。1920年,北京大学招收了9名女生为旁听生,成为北大第一批女大学生,其中就有在哲学系听课的韩恂华。1921年9月到美国留学,入美国密西根大学教育学院并获得巴伯奖学金,1923年取得教育学学士学位。之后又获得清华学校庚款津贴,在哥伦比亚大学研究生院进修教育学、艺术、家政管理,1924年取得文科硕士学位后回国。她的名字还出现在1926-27年协和医学院研究生的名录中,主修营养学。韩恂华的丈夫邝寿堃是1919年清华学校庚款留学生,1923年毕业于美国明尼苏达大学采矿系,1925年学成归国,是中国著名的采矿专家和矿业教育家。韩恂华于1966年在北京去世。

9. 梁就明(Tsau-Ming Margaret Liang,1901-?), 1921-1922年密西根大学巴伯学者。

图10 梁就明(1922年在密西根大学)图源:密大校友刊物

广东番禺人,1921年6月毕业于广州岭南大学,取得学士学位,是该校第一位女大学毕业生。同年8月赴美留学,到美国密西根大学研究生院教育系学习并获得巴伯奖学金。1922年,她取得教育学硕士学位,与在岭南大学和美国密西根大学时的同学黄兆鸿(归国后任教复旦大学,曾任国立音乐专科学校董事长)在密西根州底特律市结婚。回国之后投身教育事业,曾任复旦大学教授、国立劳动大学教育学教授、国立音乐专科学校讲师、上海女学校长。她在1928年著《教育学ABC》一书,成为教育学的启蒙经典。书中讲述了教育学的定义,教育的意义、目的、职能及制度,各国教育行政制度,最近欧美教育思潮,中国今日的教育及其需要。

10. 陶善敏(Shan-Ming Tao, 1896 - ?),1921-1924年密西根大学巴伯学者。

图11 陶善敏(1924年在密西根大学),图源:密大宾利图书馆

浙江嘉兴人,毕业于金陵女子大学(1922届)并取得学士学位。1921年8月到美国密西根大学文理学院、医学院学习并获得巴伯奖学金。1924年去约翰霍普金斯大学卫生学院学习并获得洛克菲勒奖学金,1926年获研究奖学金,1927年取得该校卫生科学博士学位,成为中国在这个领域的第一位女博士。毕业后,她在密西根州卫生部担任高级细菌学家。陶善敏在1928年回国,1929年任中央防疫处细菌学专家,1931年任上海女子医学院细菌学与寄生虫学教授兼上海西门妇孺医院临床实验室主任,1933年后任中央防疫处疫苗股负责人。抗日战争期间,她在昆明与“中国疫苗之父”汤飞凡等人一起从事疫苗研发工作。1945年之后,她在北京大学医学院担任免疫学科教授,之后长期从事细菌学与免疫学的研究与教育工作,在1956年被评为一级教授。陶善敏的丈夫林宗扬是中国医学教育一代宗师、微生物学与免疫学、流行病学和公共卫生学专家。

11. 王世静(Lucy Ceng Wang,1898-1983),1921-1923年密西根大学巴伯奖学金(Babour Scholarships)获得者,1928-1929年密西根大学巴伯研究金(Barbour Fellowships)获得者。

图12 王世静(1929年在密西根大学),图源:密大宾利图书馆

福州人,祖父王仁堪是光绪三年的状元。王世静1913年进入福州华英女中学习,并在毕业后入华南女子文理学院本科学习两年。1919年前往美国晨边大学继续学习,于1921年获得学士学位。随后,她获得巴伯奖学金,进入密西根大学研究生院学习,并于1923年取得化学硕士学位。在美国的学习期间,她还获得过清华学校的庚款津贴。1923年回国后受聘于厦门大学,1924年回到母校华南女子文理学院任化学系系主任。在1927年中国各地收回教育主权的呼声中,华南女子文理学院的外国校长和教务长相继辞职。1928年,校董事会任命王世静担任校长。为了更好地了解教育和行政问题,她获得巴伯研究金,再次前往密西根大学进行深入研究。1930年初,王世静成为华南女子文理学院第一任华人校长,从此开始了长达22年的治校生涯,成为民国教会教育和女性教育的杰出人物。在抗日战争时期,她带领华南师生积极参加了抗日救亡工作,她也是1938年庐山谈话会的参加者之一。1947年,王世静荣获美国波士顿大学人文科学荣誉博士学位。在1950年代初,华南女子文理学院几经院系调整,与其他学校合并为福州大学,进而又合并为福建师范学院。王世静被闲置起来,而疾病和接二连三的政治运动更是让她逐渐退出公众视线,退休回家养病。她于1983年去世,终身未婚。

12. 张蔼真(E-Tsung Vera Chang,1900-1974),1922-1926年密西根大学巴伯学者。

图13 张蔼真(1925年在密西根大学),图源:密大宾利图书馆

上海人,出生于基督教家庭,1920年毕业于上海中西女中琴科并留校任教。1922年1月到美国留学,同年获得巴伯奖学金,进入密西根大学文理学院学习,在校期间还获得清华学校的庚款津贴。1925年取得社会学文科学士学位,1926年取得教育行政学硕士学位。毕业后,她与在密西根大学时的同学、清华学校1921年庚款留美学生王世圻(归国后曾担任福建省建设厅技术主任、西南运管局长、台船公司董事长)在洛杉矶结婚。张蔼真回国后投身教育事业和社会活动,成为1930-40年代中国著名的基督教社会活动家和妇女运动领袖。她曾任福建省立实验小学校长、华南女子文理学院教授、上海清心女中代校长、基督教女青年会全国协会常务董事。在抗日战争时期,她担任新运妇指会(全称“新生活运动促进总会妇女指导委员会”,是推动全国妇女参与抗日救亡工作的总机构,宋美龄任指导长,常务委员有吴贻芳、李德全等10人,执行委员有邓颖超、康克清、孟庆树等36人)的总干事、妇女慰劳总会常务委员、战时儿童保育会常务理事、南京国际妇女会副会长等职。她也是1938年庐山谈话会的参加者之一。1974年3月,张蔼真在台北去世,终年74岁。

13. 姜爱梅(Ai-Mei Giang, 1903-1988),1922-1925年密西根大学巴伯学者。

图14 姜爱梅(1925年在密西根大学),图源:密大宾利图书馆

南京人,中学就读南京美以美教会女中,1921年毕业于华北协和医学院。同年8月赴美留学,入密西根大学研究生院和医学院进修,1922年获得巴伯奖学金。她于1925年回国后,长期在上海仁济医院担任医师,直至1940年代。姜爱梅的丈夫是她在美国密西根大学时的同学、1918年河南官费留学生王承黻(中国著名的航空专家,抗战时期飞驼峰航线的中国航空公司总经理)。1948年全家到美国定居。姜爱梅于1988年在美国德州去世,终年85岁。

14. 黄玉贞(Yuk-Ching Jade Wong, 1902 - ?),1922-1923年密西根大学巴伯学者。

图15 黄玉贞(1922年在密西根大学) 图源:密大校友刊物

广州人,毕业于白鹤洞真光中学。1919年9月到美国留学,先入西部女校米尔斯学院,1922年毕业并取得学士学位。同年获得巴伯奖学金,去密西根大学教育学院研究生院学习,1923年取得教育学硕士学位。1920–40年代,黄玉贞在广州致力于教育事业和社会活动,是广州基督教会妇女运动领袖。她曾担任过广州真光女子中学教师和代理校长、真光女中董事会主席、广州基督教女青年会会长、明心学校校董、中华基督教会广东协会执委会执委等职。在抗日战争期间,她积极领导了当地基督教女青年会的抗战救亡活动。为表彰黄玉贞对中国社会的杰出贡献,她的母校美国米尔斯学院在1942年授予她荣誉博士学位。黄玉贞的丈夫胡继雄是她在密西根大学时的同学,在广州金融界、商界、教育界有很高的知名度,是广州基督教的领导人物,基督教青年会职业学校校长。

15. 吴贻芳(Yi-Fang Wu, 1893-1985),1922-1928年密西根大学巴伯学者。

图16 吴贻芳(1924年在密西根大学),图源:密大宾利图书馆

图17 1938年战时儿童保育会负责人合影,图源:抗日战争纪念网

浙江杭州人,生于湖北武昌。她早年经受过丧失家人的痛苦和缠足的折磨,长大后意识到不能用小脚来追求她成为一个现代女性的梦想,于是毅然决定解放双脚。她先后就读于杭州、上海、苏州等地的女子学校。1916年插班进入金陵女子大学,是1919年该校首批5名毕业生之一,也是在中国本土最早取得学士学位的女大学毕业生。毕业后在北京女子高等师范学校任英文教员。1922年8月,她到美国密西根大学研究生院生物系学习,获巴伯奖学金和清华学校的庚款津贴。1928年取得生物学科的哲学博士(Ph.D.)学位,成为密西根大学中国留学生中第一位获得哲学博士学位的巴伯学者。她在毕业后应聘回国任金陵女子大学校长直至1951年。吴贻芳是中国出色的教育家和妇女运动领袖。在抗战时期,她团结各方面力量为支援抗日战争做了大量工作,曾担任过新运妇指会的常务委员、中国妇女慰劳抗战将士总会常务委员、战时儿童保育会常务理事。她是1938年庐山谈话会的会议副主席。1945年3月,作为中国代表出席联合国制宪大会,在美期间荣获米尔斯学院授予的荣誉博士学位。1949年9月,以特邀代表身份参加中国人民政治协商会议第一届全体会议。建国后历任金陵大学校务委员会副主任委员、江苏省副省长、全国妇联副主席等多种行政职务。她在1979年被母校美国密西根大学授予“智慧女神奖”。吴贻芳于1985年逝世,享年92岁,终身未婚。

参考资料:

[1] 陈雁:巴伯奖学金与近代中国女性留美_途径、专业与意义,妇女研究论丛,2007.9.

[2] 尹晓冬和李睿:巴伯奖学金与近代八位女物理博士,中国科技史杂志,2016.3.

[3] 范明:她们从安娜堡走来:巴伯奖学金和中国女留学生先驱,知识分子公众号,2020.

[4] 陈慈爱的照片及部分资料为美国国家档案和记录管理局(NARA)所收藏,引自Adrienne Ann Winans:《Race, Space, and Gender: Re-mapping Chinese America from the Margins, 1875-1943》, The Ohio State University, 2015.

[5] 本文主要图片与资料取自于美国密西根大学巴伯东方女子奖学金的介绍手册(1924-1932年),密西根大学校友刊物(1922-1924年),密西根大学校方出版物(1917-1924年),密西根大学宾利历史图书馆巴伯学者合影(1925年),中国留美学生月报。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自周政科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3630405-1484247.html?mobile=1

收藏