英文原题:Microbial green biomanufacturing: Porphyrin production as a representative

作者:Xiaoqing Wang, Yongjin J. Zhou*, Ya-Jun Liu*

01 论文信息

论文信息

X. Wang, Y. Zhou, Y. Liu. Microbial green biomanufacturing: Porphyrin production as a representative[J]. Green Carbon, 2024 2(4) 423-424.

论文网址

https://doi.org/10.1016/j.greenca.2024.08.001

论文下载

Microbial green biomanufacturing Porphyrin production as a representative

中文解读原链接

Green Carbon文章│中国科学院青岛能源所刘亚君研究员、大连化物所周雍进研究员:微生物绿色生物制造——以卟啉合成为例

02 背景简介

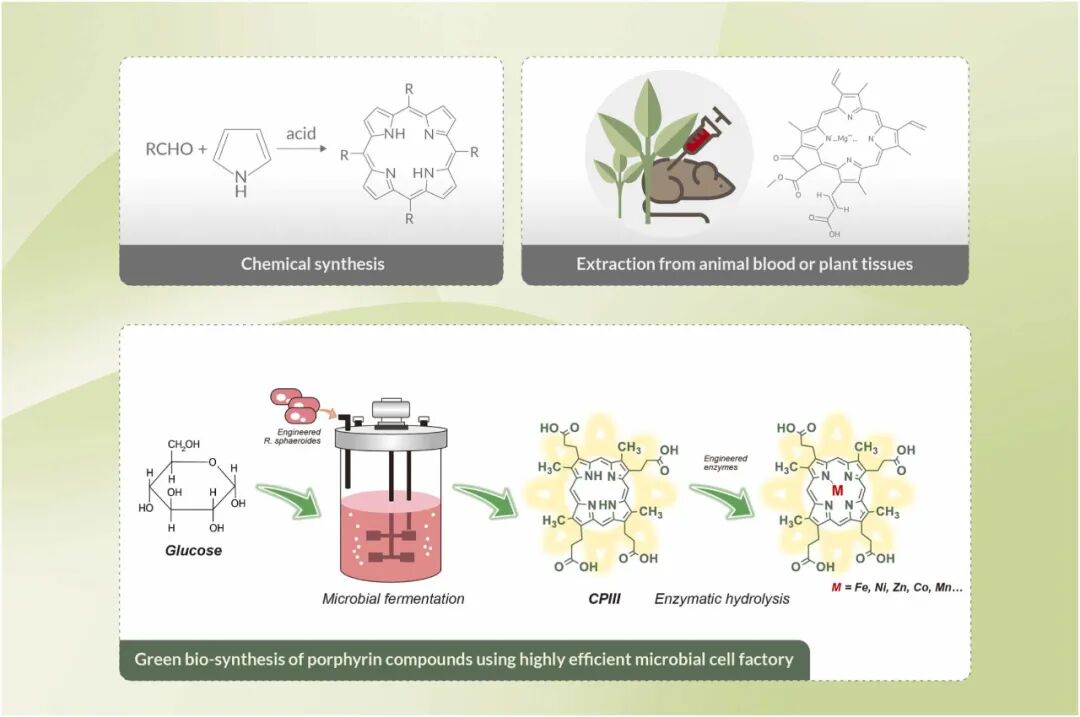

3卟啉化合物(如,血红素、叶绿素和维生素B12),通常被称为“生物色素”,在医药、食品、能源和材料领域有广泛的应用。传统的卟啉生产方法主要依靠化学合成,或从动物血液或植物组织中提取然后基于化学方法进行结构衍生化,这些方法存在提取率低、成本高、污染大、生物安全性等潜在问题。因此,以血红素为代表的卟啉类化合物的生产仍存在技术难题。华东理工大学的张立新/谭高翼团队近期在Nature Biotechnology上发表题为“High-yield porphyrin production through metabolic engineering and biocatalysis”的研究长文,报道了通过微生物发酵和酶催化生产血红素及卟啉衍生物突破性进展。

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进生物炼制与合成研究组刘亚君研究员以及中国科学院大连化学物理研究所周雍进研究员在Green Carbon上共同发表题为“Microbial Green Biomanufacturing: Porphyrin Production as a Representative”的文章,对这一突破性工作进行了评述,并以卟啉合成为例,讨论了微生物绿色生物制造领域的发展潜力和工业前景。

03 文章简介

目前,迫切需要开发的微生物绿色生物制造产品主要有两大类:第一类主要包括来自植物或动物的生物活性天然产物;第二类主要包括大宗化学品和生物燃料等传统的石油基产品。其中,第一类产品通常受到植物种植、动物养殖和提取技术的极大限制。张立新、谭高翼团队报道的卟啉合成技术就是典型的第一类产品的微生物绿色生物制造技术。传统的卟啉生产严重依赖化学合成或提取方法,面临低纯度、高成本、存在潜在环境安全、生物安全风险等问题。因此,需要新型、安全、高效的替代技术的研发。

张立新、谭高翼团队以光合模式细菌Rhodobacter sphaeroides(类球红细菌)作为底盘生物首先开展了以高产粪卟啉(CPIII)为目标的菌株改造,通过开发全新的全基因组规模关键酶筛选方法、采用独特的基于磷酸化调节的关键酶表达调控方法,将游离CPIII的产量从66 mg/L提高到16.5 g/L。进一步通过提高关键酶活力以及挖掘关键酶联反应,将CPIII产量在200 L中试规模下提高到19.6 g/L。不仅如此,他们在5 L发酵罐中将锌卟啉和血红素的滴度分别提高到目前已知最高水平的21.3 g/L和10.8 g/L。利用随后开发的卟啉结晶纯化技术,获得了高纯度(95%)、高回收率(88%)的CPIII。他们还通过中试级生产过程测试和全面技术经济分析,验证了大规模生产CPIII和血红素的技术和经济可行性。

总结及展望

张立新、谭高翼团队成功实现了卟啉化合物的微生物合成,解决了微生物发酵生产率低、成本高和工业生产的持续障碍等挑战,代表了生物制造领域的一个全新的里程碑。

值得注意的是,除了以卟啉为代表的具有高附加值的生物活性天然产物,我们仍亟待开发大宗化学品和生物燃料为代表的第二类产品的微生物绿色生物制造技术,这对保障能源安全、粮食安全,并助力双碳目标的实现至关重要。微生物制造第二类产品的可行性更大程度上受到生产成本的影响。因此,除了改进发酵菌株外,简化生产过程、增强稳健性对于降低工艺成本和推进工业应用同样至关重要。为此,可以以具有更优竞争性生长特性的非模型菌株作为底盘生物来开发下一代微生物工厂。此外,要支持大宗产品的大规模微生物发酵生产,还需要获得廉价的储量丰富的可持续非粮碳源来替代粮食来源的碳源,以避免与人争粮的问题,木质纤维素生物质以及甲醇等一碳化合物都是潜在的有价值的可再生非粮碳资源。

04 作者简介

周雍进 研究员

周雍进,中国科学院大连化学物理研究所合成微生物学研究组组长,长聘研究员,‘张大煜’优秀学者,博士生导师,国家自然科学基金委杰出青年基金、优秀青年基金获得者,国家人才计划青年项目入选者,Green Carbon青年编委。曾在Cell、Nature Energy、Nature Metabolism、Nature Chemical Biology、Nature Communications、JACS、PNAS等期刊发表论文100余篇,被引用6700余次。曾获得中国药学会科学技术奖一等奖,‘伦世仪’基金会杰出青年学者奖,生物技术创新大会“最具发展潜力奖”以及安捷伦“ACT-UR”奖。目前担任Biotechnology Journal主编,Synthetic and Systems Biotechnology、Biodesign Research副主编以及其他多个杂志编委。

刘亚君 研究员

刘亚君,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员,山东省泰山学者青年专家、中国科学院特聘骨干、青岛拔尖人才、齐鲁巾帼科技创新之星,Green Carbon期刊主编助理、青年编委。主要从事非粮木质纤维素生物转化领域研究工作,研究方向包括非模式嗜热菌遗传改造技术开发、热纤梭菌代谢工程与合成生物学、高温全细胞塑料降解、木质纤维素整合生物糖化等。主持国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题、中国科学院国际合作项目、山东省重点研发、青岛市自主重大项目等各级项目,发表SCI论文40余篇,授权国内发明专利20余件。

05 Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1506238.html?mobile=1

收藏