英文原题:Chiral materials meet perovskite solar cells

作者:Tie Liu, Chongwen Li*, Ying Li, Michael Saliba, Hui-Ming Cheng, Zaiwei Wang*

01 论文信息

论文信息

T. Liu, C.W. Li, Y. Li, et al. Chiral materials meet perovskite solar cells[J]. Green Carbon, 2024 2(4) 405-406.

论文网址

https://doi.org/10.1016/j.greenca.2024.07.004

论文下载

Chiral materials meet perovskite solar cells

中文解读原链接

Green Carbon文章│中国科学院深圳先进研究院王在伟研究员、东南大学李崇文教授:手性结构异质界面稳定钙钛矿太阳能电池

02 背景简介

钙钛矿太阳能电池由于其高效率、低成本和简单的制造工艺,在光伏领域引起了极大的关注。然而,钙钛矿太阳能电池在现实环境中工作的长期稳定性仍面临重大挑战,其不稳定的一个重要原因是异质界面的机械不稳定性。由于钙钛矿材料与相邻传输层之间的热膨胀系数不匹配,在昼夜循环的现实工作场景中温度差异较大,导致器件内部界面发生滑动、分层或孔洞的形成,使器件局部失效并加速材料的分解,从而降低了钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。

本工作聚焦于香港科技大学周圆圆教授团队在Science期刊上发表的关于手性结构异质界面稳定钙钛矿太阳能电池的论文(Science 2024, 384, 878–884)。周圆圆教授团队从天然手性材料的微观结构和力学性质中获得灵感,在钙钛矿吸光层和电子传输层之间引入一层R-/S-甲基苄基铵的手性钙钛矿中间层,独创性地构建了一个坚固并富有弹性的手性异质界面,极大地提高了太阳能电池在热循环和湿热环境条件下的耐久性。中国科学院深圳先进技术研究院王在伟研究员和东南大学李崇文教授于Green Carbon上发表标题为“Chiral materials meet perovskite solar cells”的文章,对本文进行了点评,揭示了手性结构异质界面在稳定薄膜光电器件方面的重要意义和潜在应用方向。

03 文章简介

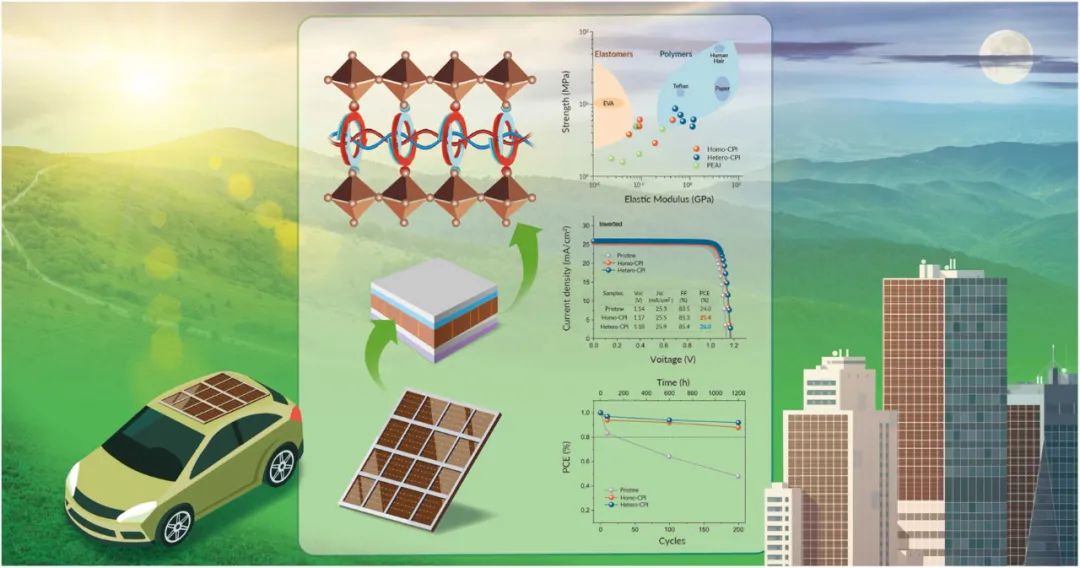

手性材料由于螺旋状微观结构而具有优异的变形耐受性和有趣的机械特性,这些手性材料可以在外力作用下发生偏转或变形,并在外力释放后恢复其原始形状。研究表明在钙钛矿吸光层和电子传输层之间引入手性分子时,可以增强钙钛矿吸光层与电子传输层之间的相互作用。控制手性微观结构中的对映体组分可以进一步增强其力学性能,相对于同手性结构,异手性结构分子排列更为紧密,展现出了更坚固且更富有弹性的异质界面,具有更高断裂强度和杨氏模量,可以显著提升器件的长期稳定性。

研究团队使用光致发光光谱和时间分辨光致发光光谱证明了手性钙钛矿界面的形成可以有效地钝化界面缺陷,减少载流子的非辐射复合,实现了更有效的电子传输。研究团队制备了n-i-p和p-i-n结构的钙钛矿太阳能电池,基于外消旋、异手性界面的器件展现出了最佳的效率,最高效率分别为24.3%和26.0%,高于原始器件和同手性器件。通过老化测试证实了手性钙钛矿异质界面可以有效地提升界面和器件稳定性。在热循环条件下进行了长期稳定性测试,经过手性分子处理的器件,无论是n-i-p还是p-i-n器件,在200次循环后均能保持80%以上的初始效率。此外,经过异手性分子处理的n-i-p器件在85 °C,85%的湿度环境中老化600小时后,仍能保持92%的初始效率,而原始器件在约200小时后即出现效率大幅度降低。

总结及展望

手性界面结构的引入增强了电子传输层和钙钛矿吸光层界面处的力学性能、化学稳定性以及载流子传输性能,有效地提升了钙钛矿太阳能电池的热循环以及湿热耐久性。手性界面结构,特别是由左、右手性分子外消旋混合物构成的异手性界面结构,由于其具有高弹性模量、高堆积密度的优势,有望在柔性光伏器件等研究领域发挥重要作用。

04 作者简介

刘铁 博士后

刘铁,中国科学院深圳先进技术研究院博士后(合作导师成会明院士、王在伟研究员)。2020年获得吉林大学理学博士学位,2020-2023年在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所担任特别研究助理。目前主要研究方向为全钙钛矿多结光伏,以第一/通讯作者身份发表SCI论文6篇。

李崇文 教授

李崇文,东南大学青年首席教授,博士生导师,国家海外高层次青年人才计划入选者。博士毕业于美国托莱多大学讲席教授鄢炎发教授课题组,获物理学博士学位。回国前在美国西北大学化学系从事博士后研究工作,合作导师为Edward Sargent教授,担任钙钛矿基杂化多结电池小组组长。长期致力于新型半导体材料和多结器件在光伏以及光电催化领域的研究和应用。以第一作者(含共同)以及通讯作者身份在Science, Nature, Nature Energy (2篇), Nature Communications等期刊上发表论文20余篇。担任Green Carbon和Journal of Energy Chemistry等期刊的青年编委,并多次应邀在国际会议以及知名高校进行学术汇报与交流。

王在伟 研究员

王在伟,中国科学院深圳先进技术研究院研究员,博导,入选2023年国家重点青年人才计划(海外)。2021年3月-2024年3月在多伦多大学做博士后研究(合作导师:Edward Sargent 院士),2020年于洛桑联邦理工大学取得博士学位(导师:Anders Hagfeldt 院士),2016年于中国科学院青岛能源所获得硕士学位。主要从事新型半导体光电材料的设计与制备,及其在单结及多结光伏等方面的应用研究。迄今发表论文40余篇,其中以第一/通讯作者在顶级期刊如 Nature, Nature Energy, Joule, Nature Communications, Advanced Materials, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed等发表文章17篇。论文被引用5000余次,H因子为33。

05 Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1505942.html?mobile=1

收藏