英文原题:Enhancing Efficiency in Inverted Perovskite Solar Cells: The Role of Dual-Site Binding Ligands

作者:Hao Wei, Zhipeng Shao, Zihao Li, Shuping Pang*, Guanglei Cui*

01 论文信息

论文信息

H. Wei, Z.P. Shao, Z.H. Li, et al. Enhancing Efficiency in Inverted Perovskite Solar Cells: The Role of Dual-Site Binding Ligands[J]. Green Carbon 2024 2(3) 316-317.

论文网址

https://doi.org/10.1016/j.greenca.2024.06.003

论文下载

Enhancing Efficiency in Inverted Perovskite Solar Cells: The Role of Dual-Site Binding Ligands

中文解读原链接

Green Carbon文章│中国科学院青岛能源所崔光磊研究员和逄淑平研究员:双位点配体提升钙钛矿太阳能电池效率

02 背景简介

面对全球气候变化的紧迫挑战和能源体系转型的需求,太阳能作为可持续发展的清洁能源,其高效转化与应用技术已成为科研前沿的焦点。尤其是在太阳能电池技术领域,钙钛矿太阳能电池(PSCs)凭借其卓越的光电转换效率潜力和相对低廉的制造成本优势,被视为重塑未来能源版图的关键要素。尽管PSCs在提升光电转换效率方面取得了显著进展,但如何确保其长期稳定性和实现大规模生产仍是横亘在发展道路上的重大障碍。因此,研发同时具备卓越稳定性和高效性能的PSCs,依然是该领域亟待攻克的重大课题。

最近美国西北大学Edward H. Sargent教授和上海科技大学宁志军教授等人在Science发表题为“Improved charge extraction in inverted perovskite solar cells with dual-site-binding ligands”的研究论文,该研究基于双位点结合配体策略实现了PSCs光电转换效率的新突破,并极大提高了器件的稳定性和耐久性,为钙钛矿光伏领域带来了突破性进展。

来自中国科学院青岛生物能源与过程研究所的崔光磊研究员和逄淑平研究员进一步在Green Carbon发表标题为“Enhancing Efficiency in Inverted Perovskite Solar Cells: The Role of Dual-Site Binding Ligands”的文章,对上述研究工作进行了评述,深入探讨了通过双位点结合配体改善PSCs性能的新策略,为提高电池的光电转换效率和稳定性提供了新思路。

03 文章简介

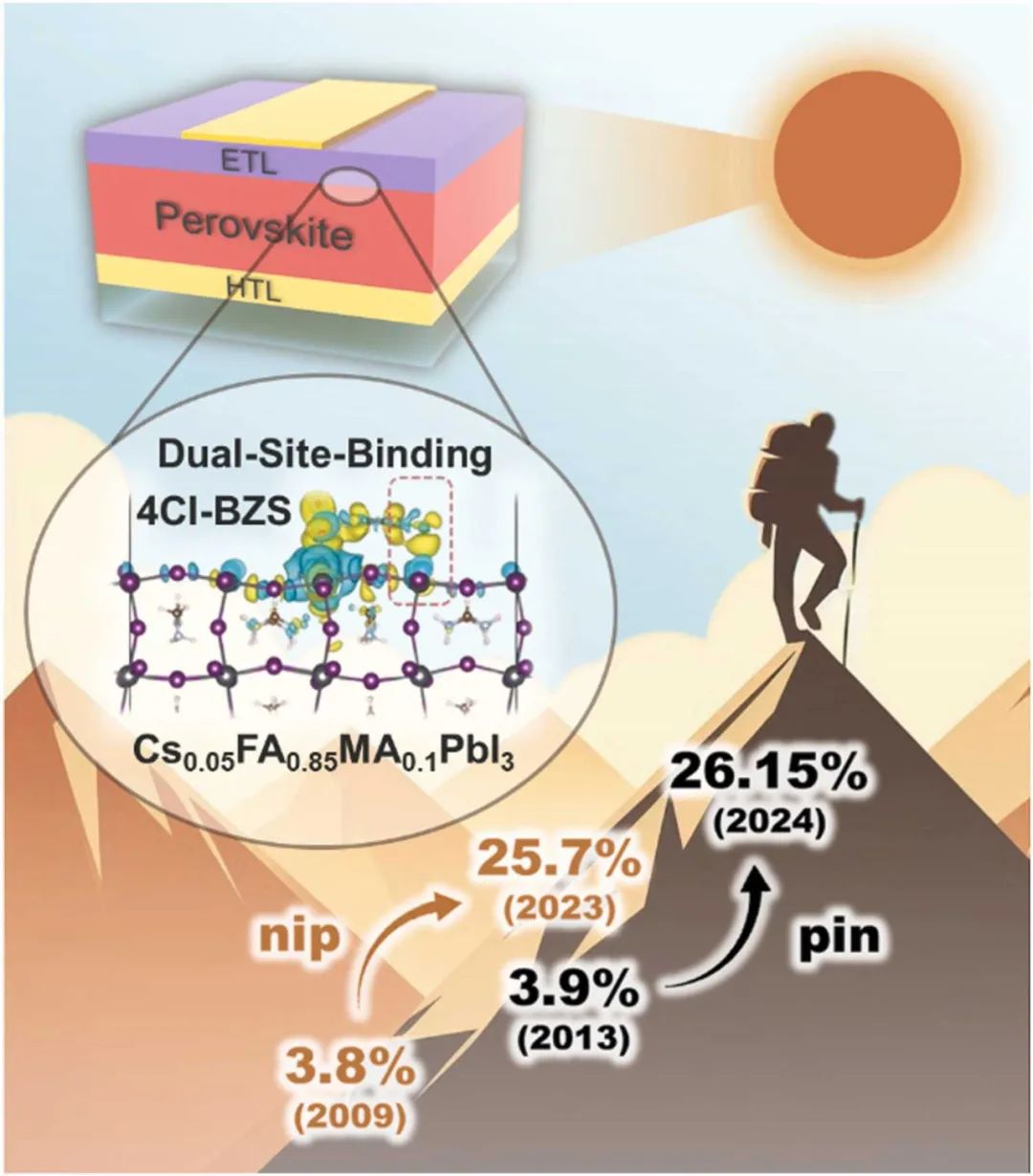

在当前全球气候变化和能源转型的紧迫背景下,太阳能作为可持续发展的清洁能源,其高效转化技术尤其PSCs的发展,成为了科研前沿的焦点。PSCs凭借其卓越的光电转换效率和潜在的经济性优势,被视为未来能源结构的关键组成部分。尽管PSCs在光电转换效率方面取得了显著提升,但在长期稳定性和规模化制备方面仍存在显著瓶颈。特别是在反式p-i-n结构PSCs中,尽管其运行稳定性优于传统n-i-p结构,但光电转换效率却相对较低,因此,实现高效率与高稳定性的结合是该领域的一大挑战。

近期,由Edward H. Sargent教授和宁志军教授带领的研究团队,在Science上发表了一篇题为“Improved charge extraction in inverted perovskite solar cells with dual-site-binding ligands”的论文,该研究利用创新的双位点结合配体策略,在提升PSCs的光电转换效率和耐用性方面取得了突破性进展,为钙钛矿光伏技术的革新注入了强大动力。

该研究揭示了传统界面钝化方法的局限性:以往使用的钝化配体仅与钙钛矿表面的单一活性位点结合,导致垂直于表面的密集排列,可能形成电荷传输的电阻障碍,限制了PSCs的充填因子。研究人员通过巧妙设计含苯环结构的配体,特别是含有-SO₃-官能团的4Cl-BZS,发现这种配体能够平面贴合在钙钛矿表面,与两个相邻的Pb²⁺缺陷位点同时结合,实现了更高效的双位点钝化。密度泛函理论计算证实了4Cl-BZS配体由于氯官能团的强结合能力,更倾向于平行于表面的取向,从而降低了电阻并提升了电荷提取效率。这一发现深化了我们对配体空间排列与界面电荷转移相互作用的认识,对推动高性能PSCs的研发具有重要意义。

实验结果显示,采用这种双位点配体的PSCs在0.05平方厘米的光照面积下达到了26.15%的光电转换效率,且在连续1200小时、65 °C高温及最大功率点操作条件下,器件依然保持了95%的初始效率,显示了极高的热稳定性和长寿命,为PSCs的商业化前景提供了强有力的支持。

总结及展望

这一研究不仅是倒置PSCs优化和商业化进程中的一大步,也为光电器件领域的其他研究,如发光二极管和光电探测器,打开了新的性能提升途径。4Cl-BZS配体的成功应用,强调了界面工程和材料设计在克服PSCs稳定性问题上的关键作用,指明了未来研究的方向应聚焦于探索更多类型的配体和钙钛矿材料组合,以及深入理解电池衰减机制,以进一步提升封装技术和长期稳定性。

双位点结合配体策略的引入不仅刷新了PSCs的效率记录,而且显著增强了电池的耐用性,标志着PSCs技术朝着商业化目标迈出了决定性的步伐。此研究不仅是科学上的重要突破,更是对全球可持续能源解决方案的有力推动。

04 作者简介

崔光磊 研究员

崔光磊,研究员,博士生导师。2005年于中国科学院化学所获得有机化学博士学位,2005年9月至2009年先后在德国马普协会高分子所和固态所从事博士后研究。2009年2月到中国科学院青岛生物能源与过程所工作,现任深海电源系统山东省工程研究中心主任,先进储能技术研究室主任,青岛储能产业技术研究院执行院长、中科丰元高性能锂电池材料研究院执行院长,国际聚合物电解质委员会理事、中国造船工程学会第一届深海装备技术学术委员会委员、国际储能与创新联盟理事、中国硅酸盐学会固态离子学分会理事、中国化学会电化学专业委员会委员、中国化学会有机固体专业委员会委员、中国化学会能源化学专业委员会委员、Macromolecular Chemistry and Physics国际咨询委员会委员等。近几年主要从事高比能固态电池关键材料和系统研发、深海特种电源开发应用及固态光电转换器件的研究工作。先后在能源材料、化学、器件等方面的国际权威杂志Nat. Energy、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Environ. Energy Science、Adv. Energy Mater.、Adv. Funct. Mater.、J. Am. Chem. Soc.、Joule等发表文章400多篇,他引30000多次。

逄淑平 研究员

逄淑平,研究员,博士生导师。2007-2011年博士就读于德国马普高分子研究所。主要研究领域为半导体材料和相关的光电器件。近年来在J. Am. Chem. Soc.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.、Chem等期刊共发表SCI论文80余篇,申请发明专利8项。主持项目有基金委优秀青年基金、中国-以色列国际合作项目、山东省杰出青年基金、中国科学院优秀会员等项目。

05 Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1503506.html?mobile=1

收藏