2023年7月26-28日,Green Carbon首届编委会暨2023国际绿碳科学大会在青岛召开。Green Carbon编委、华中科技大学能源与动力工程学院杨海平教授应邀出席。

在首届编委会上,杨海平教授指出,Green Carbon期刊可以打造“绿碳联盟”或“绿碳社区”并以此为依托举办学术会议,可在会议上设置相关奖项,以获得更大的关注度和参与度;此外,Green Carbon期刊可以从不同领域和角度邀请综述性论文。

生物质高值和负碳热解利用技术研究

发展负碳技术对实现双碳目标至关重要。生物质作为唯一的绿色碳资源,其高效利用对实现双碳目标有重要作用。热解是生物质转化和高值化利用的有效途径。经过热解,生物质可转化为生物炭、生物油和热解气等燃料和化学品。在本次邀请报告中,杨海平教授从研究背景、生物质热解制备高附加值下游产品、生物质热解多联产等方面对生物质热解技术进行介绍,并基于热解技术对生物质负碳利用进行展望。

图1 杨海平教授在国际绿碳科学大会上作邀请报告

在通常的生物质热解技术中,不同的升温速率和热解温度会使目标产物有所不同。从低速热解到闪速热解,对应主要产物分别为生物炭、生物油和气体燃料。杨海平教授以生物油和生物炭为例对生物质催化热解进行了介绍。

传统快速热解制得的生物油含氧量和酸度都很高,难以高值化利用。杨海平教授团队以分子筛为催化剂将快速热解和催化反应结合在一起,高效制备了高质生物油产品。不同的分子筛催化剂表现出不同烯烃、芳烃等高质产物选择性,Zn/ZSM-5催化剂因具有较多的酸性位,呈现出较好的芳烃选择性。在此基础上,进一步研究了生物质催化热解制备高值含氧化学品技术,在这个过程中平衡产物的品质和收率是研究面临的重要挑战,杨海平教授团队采用介孔分子筛催化剂制备了呋喃、酚类等高值含氧化学品,在提高产物品质附加值的同时提升了技术的原子经济性。

功能化的生物炭可用作催化剂、能量载体、吸附剂等,是生物质高值化利用的重要产品。对于生物质热解制备生物炭材料过程而言,热解、活化和改性是生物炭功能化制备的必要手段。杨海平教授团队发明了一种一步低温绿色制备生物炭的方法。在热解过程中引入富氮化合物,热分解产生的氨基自由基与生物质热解产生的含氧官能团发生反应,可形成大量的含氮中间产物,进而实现氮掺杂生物炭材料的高效制备。杨海平教授团队应用空位占据机理对反应过程进行了解释,并采用类似方法,以木焦油和热解油为原料制备了多孔生物炭储能材料。

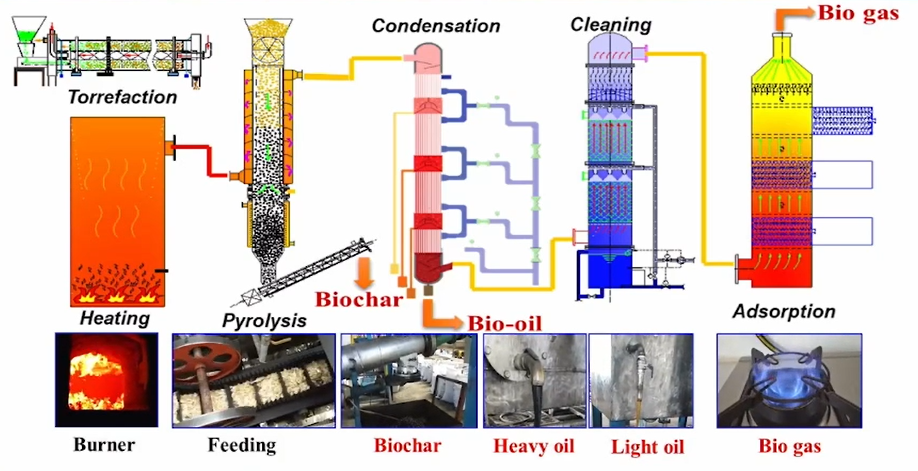

图2 生物质热解多联产系统

相对于单一产品,生物质热解多联产技术可同时获得高价值的生物炭、气体燃料和生物油,从而实现生物质高效转化利用。杨海平教授团队通过集成烘焙、加热、热解、冷凝、净化、吸附等过程,形成了生物质热解多联产系统,在湖北建成了1吨/时处理量的生物质热解多联产示范装置,可实现能量效率>85%。基于上述理念,杨海平教授团队对生物质富氮热解制备高值含氮化学品联产氮掺杂碳材料进行了研究,并以含碳固体废弃物为原料进行催化热解重整制备氢气和碳纳米管,碳纳米管产率可达21%-35%。

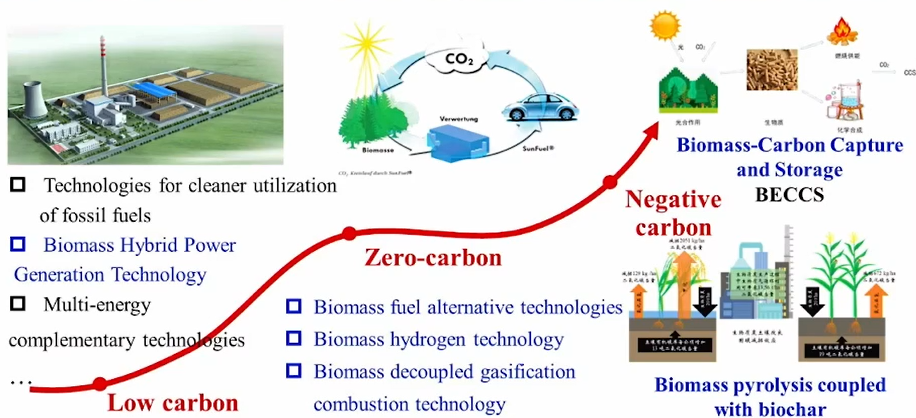

杨海平教授认为生物质碳利用技术开发大致分为低碳、零碳和负碳三个阶段。低碳阶段着眼于开发化石燃料的清洁利用技术、生物质混合发电技术及多种能源的互补技术;零碳阶段重点研究生物燃料替代技术、生物制氢技术和解耦气化燃烧技术;负碳阶段则致力于生物碳捕获和储存技术。通过分析温室气体的生命周期评价,杨海平教授认为与外部绿色能量耦合的生物质转化技术可实现更有效的碳减排。以太阳能辅助生物质热解气化技术为例,与传统气化技术相比,可实现二氧化碳排放量减少36%,氢气产量提高49%。利用风能和太阳能等绿色电热驱动生物质高效转化,制备燃料、材料及化学品,可实现化学能的长期存储。

图3 生物质碳减排技术发展路径

杨海平 教授

杨海平,华中科技大学能源与动力工程学院教授、博士生导师、国家自然科学基金委杰出青年基金和优秀青年基金获得者、Green Carbon编委。主要从事生物质能的热化学转化、高品位、资源化综合利用的基础研究与技术开发,在生物质绿色制氢、生物质热化学转化制备高能液体燃料、高值碳基材料及其在储能、电池、污染物控制等应用方面取得显著成绩。已在国内外能源领域权威学术刊物上发表论文500余篇,H指数71,合作出版英文专著4部、主编教材2本。担任国际一流学术期刊Fuel Processing Technology副主编,并应邀任Energy Management and Conversion、Fuel、Journal of the Energy Institute、Journal of Analytical and Applied Pyrolysis以及《燃料化学学报》编委,任可再生能源学会青年工作委员会主任委员、国际燃烧学会理事会成员。

原文链接

杨海平教授与Green Carbon | 生物质高值和负碳热解利用技术研究

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1503226.html?mobile=1

收藏