2024年4月19日-21日,第一届Green Carbon青年编委会生物方向研讨会暨“合成生物技术与绿色生物制造——高版本底盘工程”学术沙龙在青岛召开。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所张杰研究员应邀出席并作题为“合成生物技术驱动饲料科技创新”的邀请报告。

合成生物技术驱动饲料科技创新

背景介绍

我国农业发展面临水土资源禀赋不足、粮食生产能力不高、国际市场竞争力弱等多重困境,严重影响我国粮食供给和畜牧养殖业安全。在本次邀请报告中,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所张杰研究员介绍了合成生物技术在推动我国饲料科技创新方面的作用,重点讲述了生物合成饲料的发展现状,并对未来的发展趋势进行展望。

张杰研究员在“合成生物技术与绿色生物制造——高版本底盘工程”学术沙龙上作邀请报告

报告内容

继机械化、电气化和信息化主导的三次工业革命之后,以人工智能和生物制造等为导向的第四次工业革命标志着又一次深刻的市场方式变革。合成生物技术是新的颠覆性技术,是实现“双碳”目标和经济社会可持续发展的重要手段,已经成为国际战略的竞争重点。

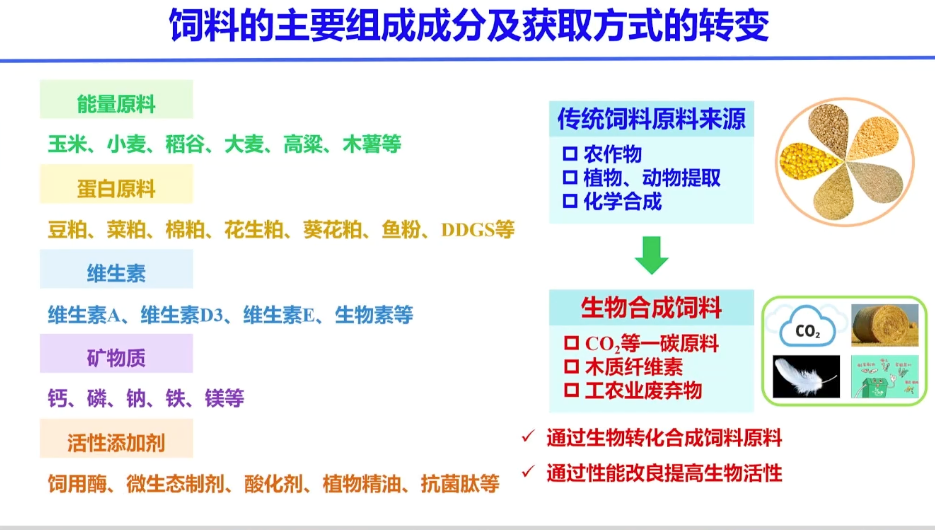

目前,我国粮食供应总量的48%为饲用,其中蛋白原料进口依赖度高,因此我国的饲料安全是值得关注的问题。传统的饲料原料来源主要有农作物、植物或动物提取以及化学合成等,而生物合成饲料可以将CO₂等一碳原料和工农业废弃物等作为合成饲料的原料,实现向植物、动物、微生物要能量和蛋白的目的,为构建可持续、低成本、高质量的饲料供给模式提供机遇。

饲料能量物质的生物合成

传统饲料主要依靠玉米、小麦等农作物提供淀粉、葡萄糖等提供能量物质。近年,通过化学+多酶体系、电化学+异养细胞工厂和自养细胞工厂等多种工艺与方法,有效且高效地实现了人工转化CO₂生产饲用淀粉和葡萄糖。

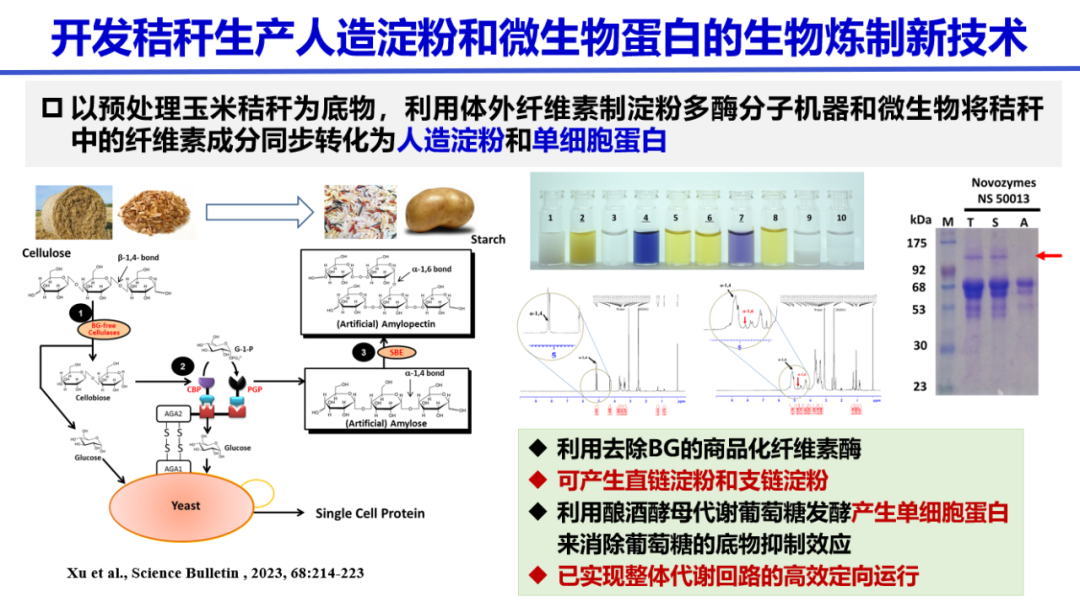

通过多种生物合成方法实现了体外酶法转化纤维素生产淀粉,“一锅法”将预处理的纤维素转化为淀粉,纤维素中30%的葡萄糖被高效转化为淀粉;依靠热纤梭菌建立整合生物糖化工艺,通过改良生物催化剂大大缩短了糖化时间,且糖产量达到0.795 g/g,糖得率为89.3%,实现了微生物工厂转化纤维素生产葡萄糖。

饲料蛋白的生物合成

微生物蛋白具有蛋白质和必需氨基酸含量丰富、生产效率高、可持续强等优势,是未来饲料蛋白的重要来源。张杰研究员团队以玉米秸秆为底物,开发了同时生产人造淀粉和微生物蛋白的生物炼制新技术,已经实现整体代谢汇率的高效定向运行。除此之外,以首钢朗泽为代表的利用乙醇梭菌将CO₂合成为微生物蛋白,其粗蛋白含量≥80%,且于2021年8月获得由农村农业部颁发的中国首个饲料原料新产品证书;目前由中国安迪苏和美国恺勒司共同出资成立了恺迪苏,建立了甲烷氧化菌气体发酵工艺,以CH₄为底物生产斐康单细胞蛋白产品,预计产能2万吨。目前饲料蛋白主要用来替代鱼粉。

饲用活性添加剂的创新

除了饲料能量物质和饲料蛋白,张杰研究员团队创建了以大肠杆菌、毕赤酵母等多种微生物为底盘的细胞工厂,构建了多功能的元件库、底盘细胞库以及优良基因库,用以生产饲用酶、饲用益生菌等饲用活性添加剂,实现了产物多元化。

展望

张杰研究员针对我国农业发展和粮食进口所面临的巨大压力,列举了多项利用生物技术推动农业技术创新的研究与技术,并表示未来将继续聚焦饲料、工业以及医药蛋白、酶以及小分子化合物等的研发。

专家介绍

张杰 研究员

张杰,中国农业科学研究院北京畜牧兽医研究所研究员,博士生导师,Green Carbon青年编委。入选农业农村部“神农英才”青年科技人才,中国农业科学院“青年英才”。主持国家自然科学基金面上项目和国家重点研发计划课题等项目。主要从事饲料用生物活性制剂研究,工作聚焦农业微生物育种和产品开发,创制的多个产品达到国际领先水平。

原文链接

张杰研究员与Green Carbon丨合成生物技术驱动饲料科技创新

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1502411.html?mobile=1

收藏