2023年7月26-28日,Green Carbon首届编委会暨2023国际绿碳科学大会在青岛召开。Green Carbon编委、丹麦科技大学化学学院Soeren Kegnaes教授应邀出席。

在首届编委会上,Soeren Kegnaes教授指出,期刊编委供稿或者编委联合供稿对期刊起步阶段的发展尤为重要;此外,编委应利用多种渠道积极宣传期刊。

用于CO₂转化的新型纳米金属催化剂

纳米金属催化剂具有催化CO₂加氢制备甲烷、甲醇、高级醇等能源载体和化学品的活性。但与合成气制备这些目标产物相比,CO₂加氢反应通常需要更高的温度,纳米金属颗粒烧结失活的问题则更加突出。在本次邀请报告中,Soeren Kegnaes教授提出制备纳米金属/多级孔分子筛复合催化剂的新观点,为抗烧结纳米金属催化剂的工业生产开辟了一条可行路线。

图1 在CO₂催化加氢反应中纳米金属催化剂的烧结问题严重

解决烧结问题的常规方法——分子筛封装纳米金属颗粒

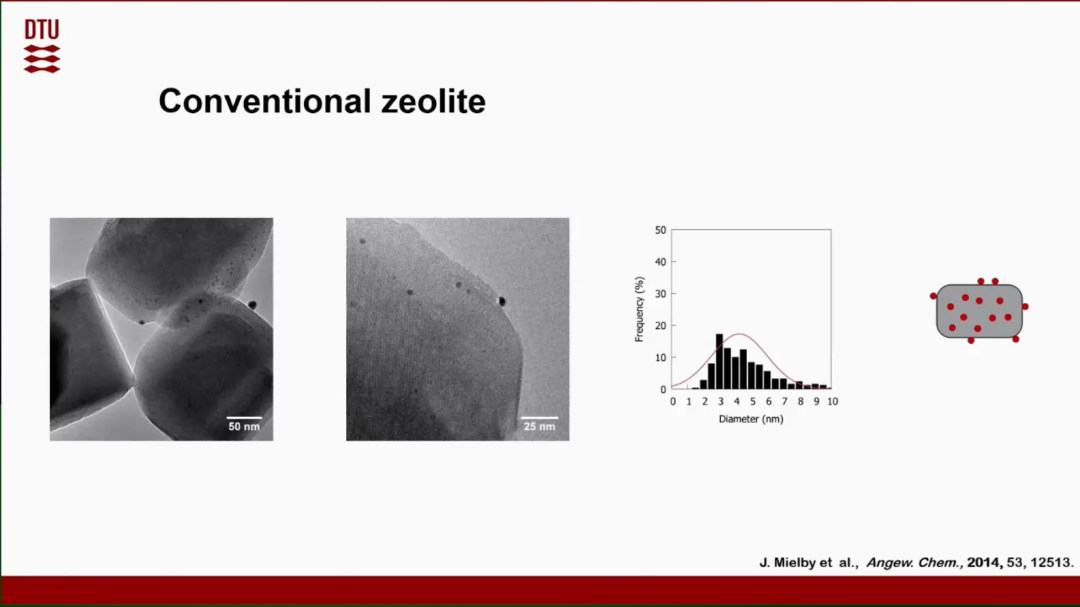

Soeren Kegnaes教授指出,研究者常规的思路是利用分子筛为载体对抗纳米金属颗粒的烧结。主要原因有以下三点:第一,分子筛的微孔结构能够限制纳米金属颗粒的移动与烧结;第二,分子筛微孔在催化反应中能够提供额外的择形选择性;第三,金属与分子筛的酸性位在催化反应中协同发生作用,形成双功能催化剂。但是这种解决纳米金属颗粒烧结的思路难以实现,原因是传统的通过浸渍-还原过程将金属颗粒分散在载体上的制备方法不适用于分子筛。前期研究表明,将分子筛直接作为载体进行金属前驱体浸渍后还原,大部分金属颗粒将分散在分子筛晶粒的外表面,其尺寸以4-5纳米为中心形成宽泛的分布,在高温下对抗迁移与烧结的效果并不理想。

图2 用金属前驱体直接浸渍分子筛载体对抗烧结效果不理想

针对这一问题,学界已经进行了多年的研究,提出了“自下而上”和“自上而下”两条路线,以实现纳米金属在分子筛中的封装。

“自下而上”是指将金属前驱体(例如预先制成的纳米金属颗粒等)投入分子筛晶化体系中,围绕金属合成分子筛,也可同时投入纳米碳管或其它造孔剂,辅助金属颗粒的封装。对于“自下而上”的路线,纳米金、贵金属、纳米镍等催化剂都有成功的案例。但是这条路线并不能保证所有金属颗粒都封装在分子筛内,存在一定比例的外表面颗粒,需要后续溶解清除。

“自上而下”是指将分子筛晶粒进行一定的后处理,通过刻蚀等方法制造介孔,形成多级孔分子筛,然后进行浸渍金属—还原过程。介孔可帮助金属前驱体进入分子筛晶粒内部,从而保证绝大多数纳米颗粒在分子筛晶粒内形成。这条路线有较高的可行性,但是多个操作步骤以及操作条件的配合过于复杂。例如,刻蚀条件需要多次摸索以控制多级孔材料中介孔/微孔的合适比例、需要控制金属物种通过介孔的流失问题等,在多重因素互相影响下,目标材料重复性不可靠,难以进行工业生产。

利用分子筛封装纳米金属颗粒的新观点

基于“自上而下”法,Soeren Kegnaes教授提出了两个可行的新创意。

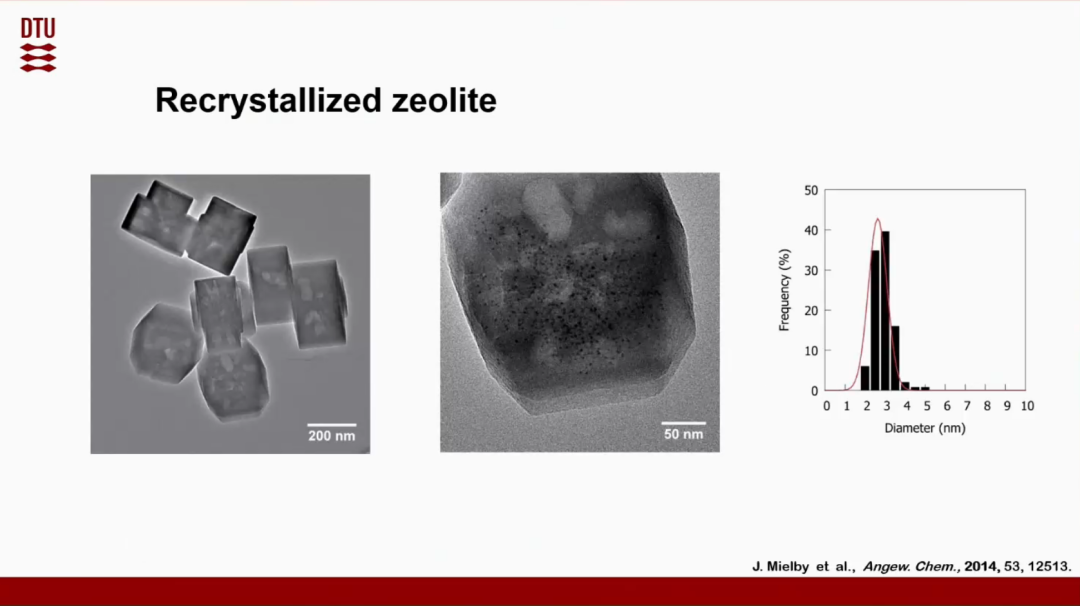

第一,纳米空心分子筛再结晶路线。将100纳米左右的分子筛空心化处理,经再结晶过程后,可得到数百纳米包含多个孔洞的多级孔分子筛颗粒。通过浸渍金属的空心分子筛再结晶和对再结晶的多级孔分子筛进行浸渍,均可得到封装的纳米金属颗粒。以金属镍为例,这两条路线均得到了负载量为5%、颗粒尺寸3纳米左右纳米镍。与直接浸渍的5% Ni/MFI相比,封装的Ni@MFI在200℃-500℃温度下CO2甲烷化反应中的活性和甲烷选择性明显提高、CO选择性受到显著抑制、寿命明显增加。例如在450℃下,Ni@MFI上CO2转化率大于60%,甲烷选择性大于95%,CO选择性小于5%,寿命达50小时以上。相比之下,Ni/MFI上CO2的初始转化率小于40%,甲烷与CO选择性几乎均为50%,仅10小时后纳米镍就已经开始烧结失活。对封装的纳米镍物种的氧化态进行XANES和EXAFS表征,结果表明,还原态的纳米镍略带正电性,而封装镍的正电性高于直接浸渍的材料。这是封装镍活性与选择性提高的根本原因。

图3 封装在再结晶空心分子筛中的纳米镍

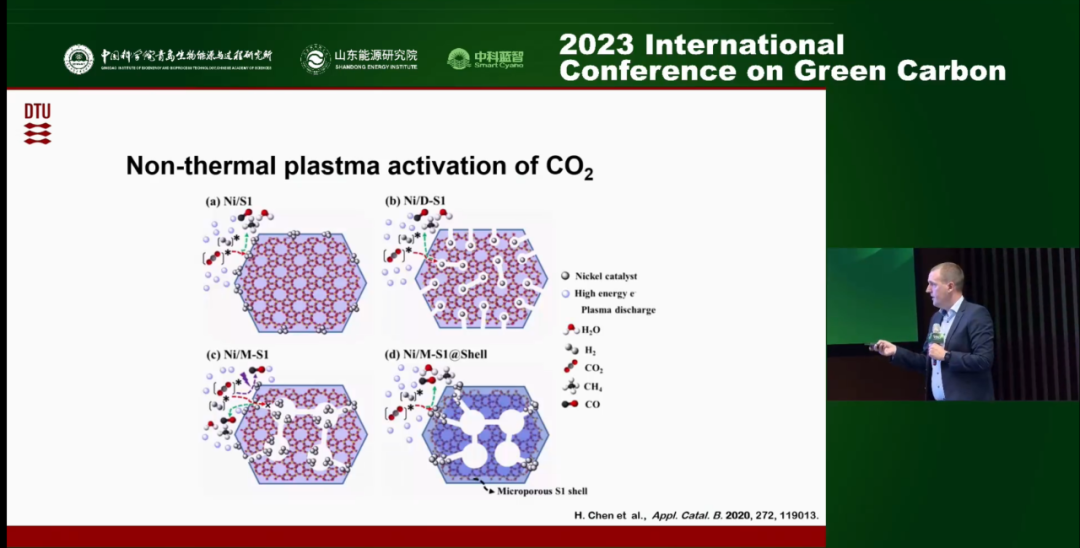

第二,为介孔分子筛套上保护壳。介孔ZSM-5分子筛的制备方法研究较多,可靠的路线也有多种。其多级孔结构中的介孔,可促进反应物向微孔活性位扩散,同样也能为金属浸渍提供通道。如果为介孔ZSM-5套上一层微孔保护壳,在甲醇制烃类的反应中,已观察到其具有延缓积炭的效能。将浸渍了纳米金属的介孔ZSM-5套上微孔保护壳,则可防止金属向外表面迁移,从而抑制烧结。所制得的封装纳米镍在CO₂甲烷化的热催化反应和非加热等离子体反应中,CO₂转化率和甲烷选择性都有显著提高。

图4 套上微孔保护壳的介孔分子筛所封装的纳米镍在非加热等离子体CO₂甲烷化反应中表现优异

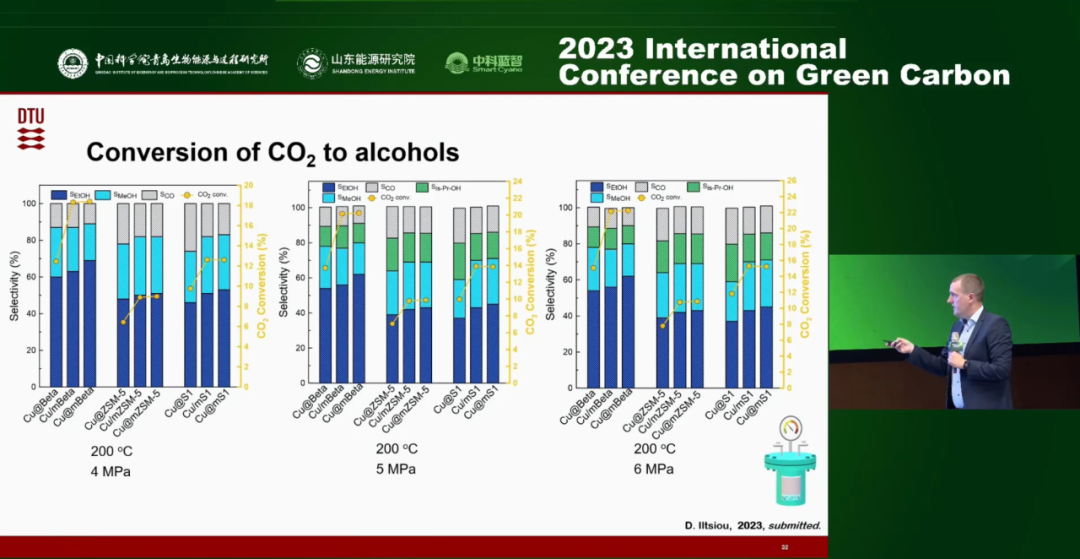

另一个成功案例是套上保护壳的封装纳米铜。以介孔Beta分子筛、介孔ZSM-5和介孔Silicalite-1为载体,浸渍Cu前驱体以后套上相应的微孔保护壳,大幅提高了在CO₂加氢反应中甲醇和高级醇的产率。在200 ℃、4MPa的条件下,乙醇选择性超过50%,在Beta分子筛上达到60%。提高反应压力至5MPa和6MPa,也能够产出丙醇,其选择性在Silicalite-1上最高接近20%。此外,套壳的材料还有一个优势就是可以抑制CO的产率。

图5 套上保护壳的封装纳米铜可将CO₂直接转化为乙醇和丙醇

结论与展望

对空心分子筛和介孔分子筛分别进行再结晶或套装微孔保护壳是用多级孔分子筛“自上而下”封装纳米金属颗粒的可靠方法,适用于工业生产以及Ni、Pt、Cu多种纳米金属的封装。所制得的纳米金属/多级孔分子筛复合材料不仅能够实现对抗金属烧结失活的目的,同时还能调变金属颗粒的电荷,从而提高CO₂转化率以及目标产品选择性。因此可以预期,这些新方法能够推动CO₂加氢制备甲烷、甲醇以及多元醇新工艺的产业化。

Soeren Kegnaes 教授

Soeren Kegnaes,丹麦科技大学化学学院教授、化学方向创新工作领导人、Green Carbon编委。本科毕业于哥本哈根大学化学与计算机专业,2009年于丹麦科技大学获得化学博士学位,2012年获得丹麦商学院MBA。2014年受聘为丹麦科技大学副教授,2017年晋升为特别正教授,2022年晋升为正教授。主要从事纳米材料和多孔材料设计、表征以及多相催化应用等方面的研究,所研发的多个催化剂已经在化学品节能减碳相关的工业生产中实现了应用。已发表近百篇学术论文和授权多项专利,获得丹麦科技部卓越青年科学奖、丹麦独立研究委员会勇于求知科研领袖奖、Villum基金会青年研究者奖等多项荣誉。

原文链接

Soeren Kegnaes教授与Green Carbon | 用于CO₂转化的新型纳米金属催化剂

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1502255.html?mobile=1

收藏