2024年7月13日-15日,第一届Green Carbon青年编委会化学方向研讨会暨“绿碳能源化学与过程”学术沙龙在青岛召开。复旦大学蒋昆研究员应邀出席,并作题为“CO₂电还原中的原位谱学电化学研究高稳定性电催化剂”的邀请报告。

CO₂电还原中的原位谱学电化学研究

背景介绍

由可再生能源驱动的电化学二氧化碳还原反应(CO₂RR)正受到科学界和工业界越来越多的关注。在本次邀请报告中,蒋昆研究员系统介绍了表界面电化学视角下的CO₂电还原反应,面向CO₂RR的差分质谱研究,以及局部微环境调制CO₂RR电解器件性能,通过开展碳循环电催化中原位谱学电化学与能源电化学器件的交互式研究,发展了原子、分子水平上的原位谱学电化学测量方法,有利于厘清碳中性电催化反应过程中三相界面的动态行为。

蒋昆研究员在“绿碳能源化学与过程”学术沙龙上作邀请报告

报告内容

01 表界面电化学视角下的CO₂电还原反应

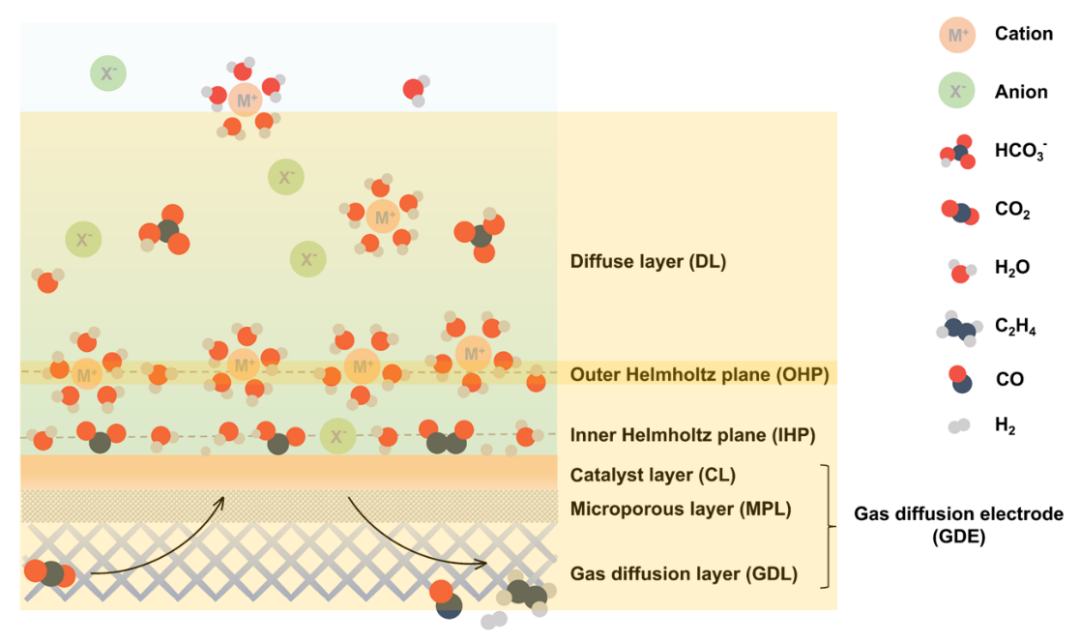

CO₂电还原反应的活性和选择性通常被认为取决于催化剂形貌、拓扑和电子结构等催化剂的本征物化性质,以及阴极附近的外部反应环境因素。近年来,面向工业级电流密度下高选择性的CO₂电解需求,局部反应微环境的调控策略因其相较催化剂结构的精细设计和调控,有着更佳的普适性和可扩展性,而引起了越来越多的关注。

据此,蒋昆研究员课题组从三个空间维度上概述了CO₂选择性电还原到C₂₊产物的外部反应环境调控策略,包括电极表面的化学/物理修饰、电解质组分和阴/阳离子的浓度梯度调控、CO₂反应物的传质强化。通过对主流猜想以及理论、实验研究进展的审慎评估,分类讨论了这些外部调控手段的作用机制,从界面电化学基础研究和电解槽操作集成的角度,提出了更高效C₂₊产物电合成的挑战和未来机遇。在实验研究部分,就电解液效应和传质强化方面进行了原创性工作:在自制的中性流动电解池和膜电极电解池中,展示了0.4-1.0 A cm⁻²电流密度下最高~ 70%的多碳产物选择性,其中C₂H₄法拉第效率可达42%,C₂₊部分密度~ 320 mA cm⁻²,验证了电极外部反应环境调节的重要意义。

02 面向CO₂RR的差分质谱研究

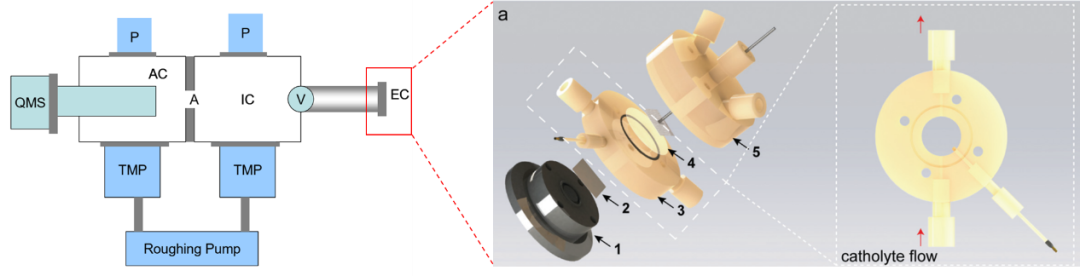

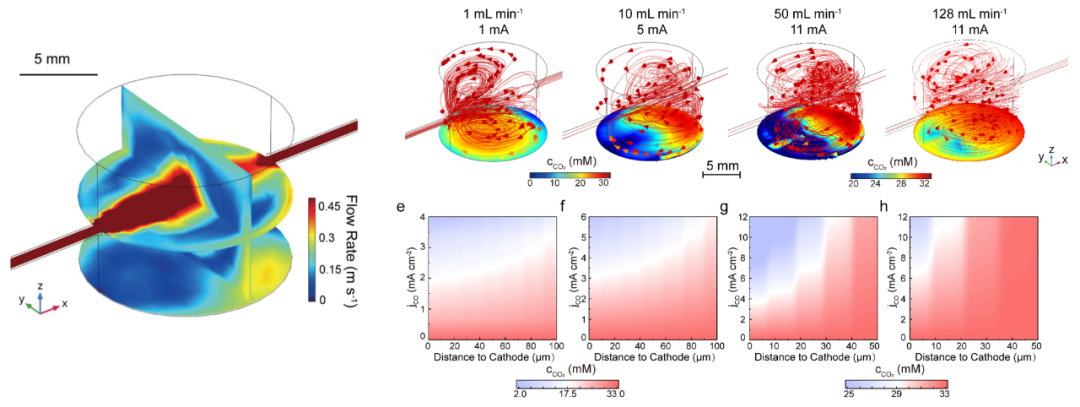

CO₂RR过程涉及多步的质子-电子耦合转移及多种中间物种的竞争吸附,反应动力学较为迟缓。因此,开发高灵敏度的谱学电化学技术来原位厘清表界面信息,将为揭示反应机理、优化 CO 的反应活性和选择性提供重要助力。以此为背景,蒋昆研究员课题组设计了新型的电化学差分质谱(DEMS)系统,在可控传质条件下,实现对气相及可挥发性反应物、产物的动态演变追踪,有利于现场研究CO₂RR过程中电极表面反应微环境对于表观电催化活性和产物选择性的作用机制;此外,以溅射的Ag薄膜电极为模型,结合多物理场模拟和谱学电化学分析,从反应物传质、阳离子效应、电极表面结构等几方面展开CO₂电催化转化的研究工作。

相较于传统色谱法,利用在线差分电化学质谱方法研究Ag电极上CO₂RR,DEMS可在毫秒级分辨率下实现产物的定量分析。三维多物理场模型的仿真能够指导设计流动池内的电解液循环和物料传输过程,在满足检测精度的前提下实现反应传质的优化。通过 DEMS和顶空色谱两种方法的对照研究,电极附近反应微环境得以澄清,包括反应物传输限制、阳离子诱导的表面电场与中间体的相互作用以及氧化物衍生电极表面拓扑结构等,有利于CO₂-to-CO转化过程机制的明晰。

此外,将谱学电化学中得到的优化策略应用到阴离子交换膜电解槽中,通过调控气体扩散电极、等离子体预处理、阳极电解液等参数,成功在4 V槽压内得到650 mA cm⁻² CO分电流密度,并且能在500 mA cm⁻²的电流密度下稳定运行超过100小时,CO法拉第效率维持80%以上。此类表面谱学电化学到反应器件设计的递进式研究,将为未来更多高效能源催化装置的开发集成提供借鉴。

03 局部微环境调制CO₂RR电解器件性能

利用可再生能源将二氧化碳电化学转化为高附加值化学品和液体燃料是一种极具潜力的构筑碳中性能量与物质循环的方法。在所有电合成化学品中,甲酸(HCOOH)产物兼具最佳的热值和经济可行性,但CO₂到HCOOH的增值转化过程在很大程度上受限于高过电位带来的低能量转化效率,以及产物从电解质盐中分离的高能耗下游工艺。

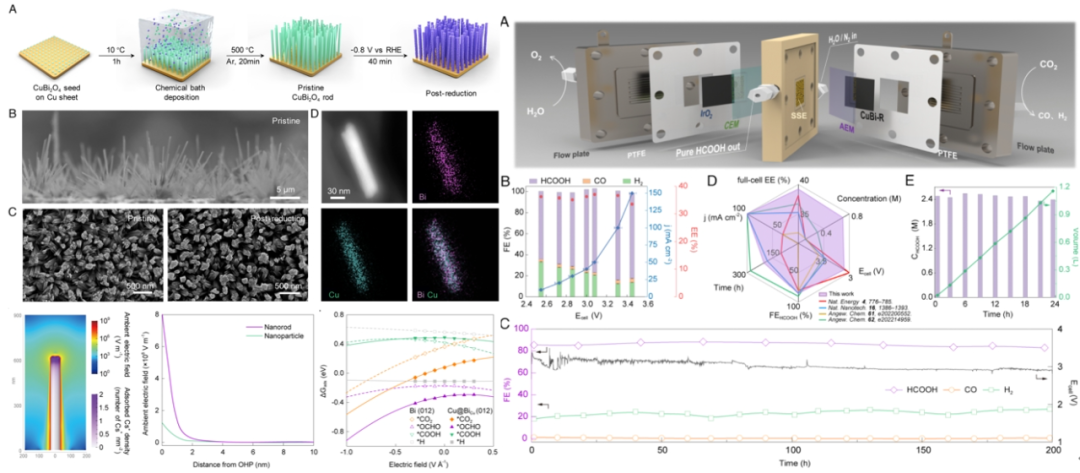

对此,蒋昆研究员课题组基于多尺度优化的Cu-Bi纳米棒阵列阴极结构,在固态电解槽中实现了常温常压下高效的HCOOH精准电合成,暨原子尺度上由Cu-Bi合金化作用来调节CO₂还原中的甲酸根路径和一氧化碳路径,在介观尺度上通过尖端诱导的局部场强作用来稳定具有大偶极矩的*OCHO中间体,进而在器件规模上稳定生成> 99.8%超高纯度的HCOOH溶液。在催化材料设计上,以铜铋氧三元纳米棒阵列为催化剂前驱体,通过电化学原位X射线衍射谱和计算Pourbaix图追踪了Cu-Bi纳米棒阵列的相变重构过程;在反应机制上,通过二维反应相图、有限元分析和晶体轨道哈密顿布局分析揭示了Cu在Bi金属表面的掺杂作用和局部场强作用对于η²(O,O)-OCHO关键中间体吸附能及相关反应路径的关键调控机制;在200小时的连续器件测试中,最终实现了CO₂到HCOOH精准电合成过程39.2%的能量转化效率。该工作不仅揭示了二氧化碳精准转化的调控机制,还为更多电合成系统中活性和选择性的优化策略提供了新的研究范式。

专家介绍

蒋昆 研究员

蒋昆,复旦大学青年研究员,课题组长(PI),博士生导师。2016.01于复旦大学化学系获理学博士学位;2015.02-2015.07,任德国乌尔姆大学IOK“巴登-符腾堡州政府研究员”;2016.04-2019.09于美国哈佛大学、加州大学伯克利分校、劳伦斯国家实验室从事博士后研究。2019.10至今先后在上海交通大学机械与动力工程学院、复旦大学化学系组建“能源电催化与谱学方法”研究团队,开展谱学电化学和能源电化学器件相关的研究工作。目前以通讯/第一作者于Nat. Catal., Nat. Commun.,JACS, Angew. Chem., Energy Environ. Sci.等国际能源化学主流期刊发表论文50余篇,包括15篇ESI高被引工作,h指数47;申请国际专利2项,授权中国专利3项;担任ACS Sustain. Chem. Eng.早期职业生涯顾问,中国化学会《电化学》、中国工程院Frontiers in Energy期刊青年编委;主持国家海外高层次青年人才计划(2021)、科技部十四五重点研发计划青年科学家项目(2022)、国家自然科学基金委、自然资源部海洋二所、上海市科委、航天技术研究院等研究项目。

原文链接

蒋昆研究员与Green Carbon丨CO₂电还原中的原位谱学电化学研究高稳定性电催化剂

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1500995.html?mobile=1

收藏