2024年7月13日-15日,第一届Green Carbon青年编委会化学方向研讨会暨“绿碳能源化学与过程”学术沙龙在青岛召开。深圳大学何传新教授应邀出席,并作题为“局域微环境增强电催化”的邀请报告。

局域微环境增强电催化

背景介绍

电催化小分子转化是面向国家重大战略需求,解决能源危机和环境污染两大问题的重要途径之一。在能源催化中,催化剂材料是基础。如何构建充分暴露的高催化活性中心,理解材料结构、局域微环境与催化活性的关系是实现电催化小分子高效转化的关键。在本次邀请报告中,何传新教授系统介绍了其课题组发展的系列材料的制备方法,并探索了局域微环境在电催化中的应用。

何传新教授在“绿碳能源化学与过程”学术沙龙上作邀请报告

报告内容

何传新教授介绍其课题组基于双重限域策略,获得亚纳米金属团簇的普适性合成方法,构建了高活性的不饱和催化中心,实现了本征活性的大幅提升;通过在纳米纤维上引入表面和内部贯穿的网络多级孔结构,实现活性中心在界面的充分暴露,并有效富集了反应分子;结合界面性质、微纳结构、反应微环境,发展了催化材料的多维度调控策略,增强了催化界面的有效性、反应性,提升了催化材料的综合性能;将微观界面调控应用到电催化器件的构建,提出一体化气体扩散电极策略,将气体扩散层与催化层合二为一,解决了催化剂在大电流条件下活性与稳定性难以兼顾的问题。

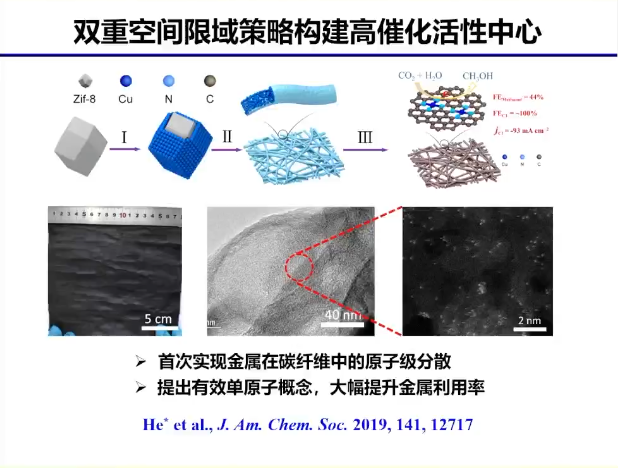

01 发展限域策略构建高催化活性中心

利用金属前驱体与高分子复合的策略,实现金属离子的高度均匀分散及原位还原,较好的兼顾催化剂的催化活性及稳定性。通过缺陷捕获和微孔限域的方法,实现金属在亚纳米尺寸的良好控制,发展了一种普适的亚纳米金属团簇的合成方法。

基于双重空间限域策略,首次实现金属在碳纤维中的原子级分散,利用两种空间束缚作用抑制金属在高温下的迁移聚集,构建了高活性的不饱和催化中心,实现了本征活性的大幅提升。另一方面,将这种框架化合物嵌入纤维中,通过调节金属含量可以精确调控其粒径,从几纳米至亚纳米团簇,甚至单原子分散。这些金属被有效地嵌入到孔壁上,特别是当孔道贯穿时,可以显著增强其界面有效性。

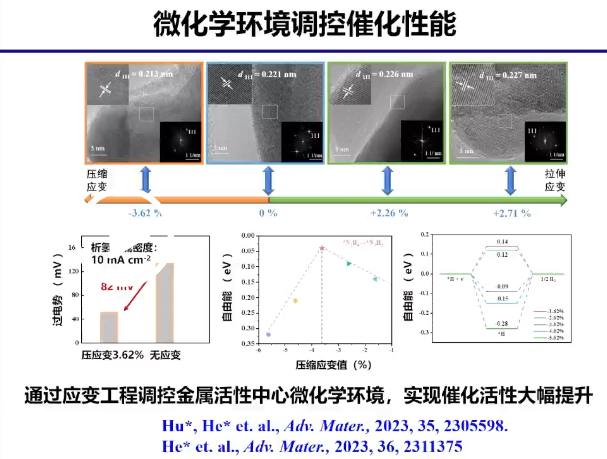

02 微化学环境调控催化性能

利用热化学反应中纤维收缩和金属膨胀这两种相反的微作用力,构建高密度晶界结构实现对活性中心结构的微调,进而优化催化反应活性。此外,通过引入异质金属、发展高熵体系等方法,利用应变工程调控金属活性中心微化学环境,实现催化性能的大幅提升。

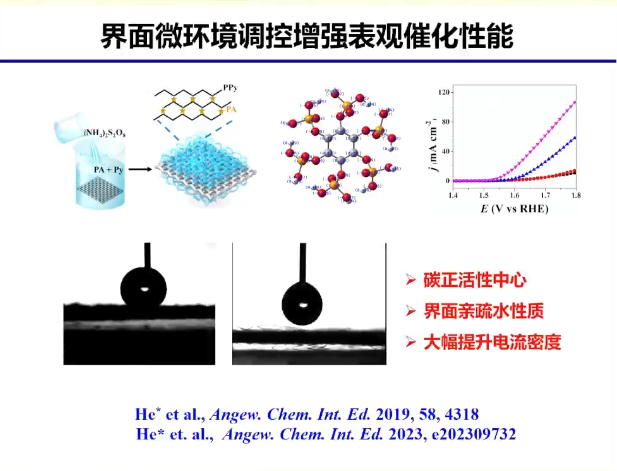

探究界面微环境对实现快速传质过程具有重要意义。何教授课题组通过将分子催化剂与亲水性高分子复合,成功实现了其与界面的浸润性调控,并显著改善了表观催化性能。在气相小分子反应中,采用类似的微环境调控策略,在纤维结构内部构建了互穿的多级孔道网络。这些结构不仅有效富集气体,还实现了气体的选择性筛分。进一步研究表明,这种网络或多级孔结构的存在显著提高了中间体的覆盖度,增强了延迟扩散效应。此外,在镍铁体系中成功构建了微通道结构,实现对特定离子的吸附。

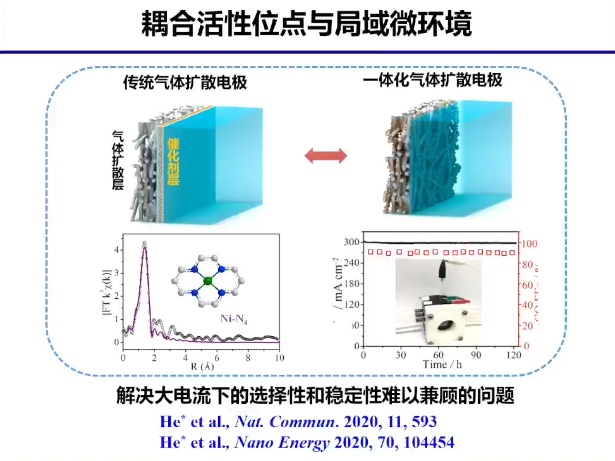

03 耦合活性位点与局域微环境

何教授课题组将活性位点与局域微环境耦合,应用于器件中。以二氧化碳还原反应为例,构建了自支撑且具备明确活性位点的结构,例如团簇或单原子结构。通过界面局域微环境的调控,不仅增强了对气体的吸附能力,同时改善了界面的亲疏水性,从而解决了在高电流条件下器件选择性和稳定性的挑战。

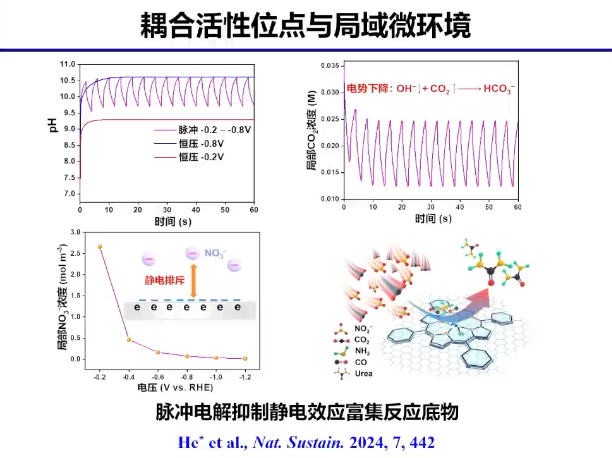

通过脉冲方法增强局域微环境,有效增强了底物在表面的扩散,显著提升了局域浓度。脉冲电解技术抑制了静电效应对反应底物的影响。通过一系列原位测试,验证了脉冲方法有效增强了在界面的局域浓度,从而提高了中间体的表面覆盖度。

专家介绍

何传新 教授

何传新,深圳大学教授,博士生导师,化环学院副院长。2019年入选教育部“长江学者奖励计划”青年学者,2021年获广东省自然科学二等奖(排名第一),2020年入选英国皇家化学会J. Mater. Chem. A新锐科学家。主要从事高效电催化材料的设计合成及在器件中的应用研究;发表SCI论文130余篇,近五年以通讯作者发表SCI论文80余篇,其中影响因子大于15的论文39篇,影响因子大于10的论文52篇,包括Nat. Sustain.(1)、Angew. Chem. Int. Ed(6)、J. Am. Chem. Soc(2)、Nat. Commun.(2)、Adv. Mater.(4)等;作为主要发明人申请国家发明专利43项,授权29项;申请美国专利5项,授权3项;实现专利转化2项;作为项目负责人,主持或完成4项国家自然科学基金项目(1项青年基金和3项面上基金)、2项广东省自然科学基金项目、1项广东省科技厅项目和5项深圳市基础研究项目。担任国家自然科学基金通讯评审专家、广东省科技计划项目评审专家、深圳市发改委高新技术产业评审专家、众多国际学术期刊审稿人。

原文链接

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1498723.html?mobile=1

收藏