2024年4月19日-21日,第一届Green Carbon青年编委会生物方向研讨会暨“合成生物技术与绿色生物制造——高版本底盘工程”学术沙龙在青岛召开。青岛农业大学杨建明教授应邀出席并作题为“光合固碳制备高附加值生物基化学品”的邀请报告。

光合固碳制备高附加值生物基化学品

背景介绍

CO₂是地球上最主要的温室气体,但同时亦是自然界中最为丰富的C1资源。如何缓解CO₂减排压力,为化工产业绿色可持续发展提供新的途径,是全世界科学家们研究关注的热点,而高效的CO₂微生物固定技术,不仅能有效缓解温室效应,亦为化学品生产开拓新原料,对实现“双碳”战略目标具有十分重要意义。在本次邀请报告中,杨建明教授系统介绍了沼泽红假单胞菌(Rhodopseudomonas palustris)和罗氏真养产碱杆菌(Cupriavidus necator H16)两种高效固碳微生物细胞工厂,以CO₂为资源制备高附加值化学品的应用进展、具备优势及存在的瓶颈,并对其进一步的研究前景进行展望。

杨建明教授在“合成生物技术与绿色生物制造——高版本底盘工程”学术沙龙上作邀请报告

报告内容

沼泽红假单胞菌微生物生理学研究

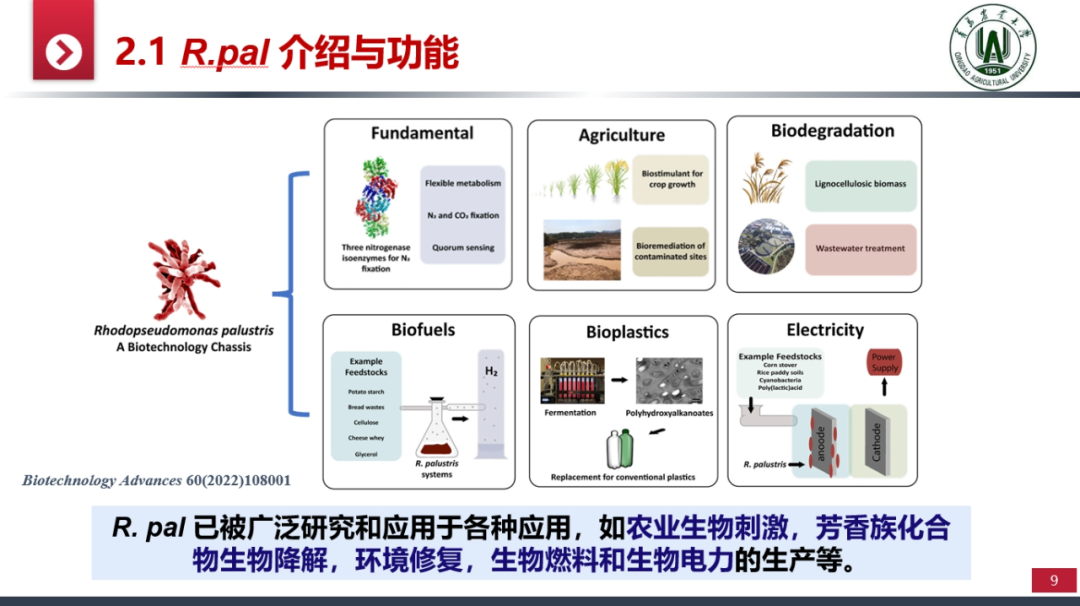

沼泽红假单胞菌(Rhodopseudomonas palustris,R. pal)已被广泛研究和应用,如农业生物刺激、芳香族化合物生物降解、环境修复、生物燃料和生物电力的生产等。杨建明教授利用Tn-seq方法对R. pal在光合异养条件下的必需基因进行挖掘,发现R. pal中必需基因占比前两位的是生长及光合代谢途径基因,并且R. pal中大部分光合作用基因都是菌株必需的。通过蛋白组学发现CbbL和CbbS蛋白丰度在厌氧条件下比好氧高100多倍。ccbR是CbbLS转录激活调控蛋白基因,CbbLS是RubisCO Ⅰ型,是催化Calvin-Benson-Bassham(CBB)循环第一步的关键步骤,而CbbM是RubisCO Ⅱ型。进一步进行了R. pal中NADPH泛醌氧化还原酶(ComplexIE)必需基因的鉴定,确定ComplexIE在厌氧光合条件下其丰度是好氧条件下100倍,是R. pal在厌氧光合异养条件下所不可或缺,而ComplexIA是非必需的。

杨建明教授带领课题组进一步对R. pal中丙二酸利用途径进行解析,确定丙二酸盐是琥珀酸脱氢酶的抑制剂,能够抑制TCA循环。但R. pal可以丙二酸盐为唯一碳源缓慢生长,其代时为50 ± 3 h。利用转运蛋白验证、代谢基因功能验证、代谢调控验证,首次系统提出了在R. pal中丙二酸盐直接被转化为丙二酰辅酶A的非典型丙二酸盐转运、代谢途径及调控机制。

丙二酰辅酶A是合成许多高附加值化合物的关键前体。然而,由于微生物具有严格的代谢调节机制,丙二酰辅酶A的供应仍然不足,成为下游衍生物高效合成的瓶颈。丙二酸可由丙二酰辅酶A合成酶直接催化生成丙二酰辅酶A,丙二酰辅酶A生成各种丙二酰辅酶A衍生物,如脂肪酸、类黄酮等,减少葡萄糖向脂肪酸合成途径的碳源流失,实现多种高附加值化合物的高效合成。杨建明教授团队以丙二酸为底物直接生物合成3-羟基丙酸,并且通过代谢途径和发酵工艺优化,利用丙二酸和葡萄糖发酵显著增加萜烯类化合物的产量。这些发现和理论突破为丙二酰辅酶A高附加值衍生物微生物细胞工厂的代谢工程改造提供新的科学方法和思路。

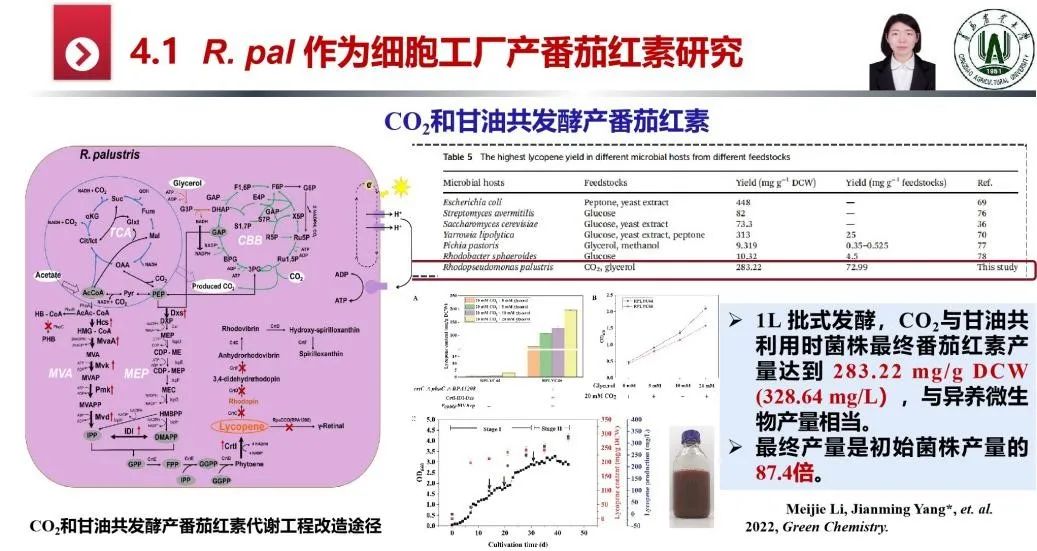

R. pal作为细胞工厂产番茄红素研究

番茄红素是一种天然存在的红色类胡萝卜素,因其具有抗氧化、抗癌、抗炎等特性而被广泛应用于医药、化妆品、食品等行业。番茄红素的制备方法主要有三种:植物提取法、化学合成法和微生物法。由于植物(主要是番茄)中番茄红素含量低及化学合成时有毒化学试剂残留等缺点,近年来微生物生产番茄红素成为研究热点。

杨建明教授团队利用合成生物学技术成功构建了一种新型的光合细菌——沼泽红假单胞菌平台,直接从CO₂和生物柴油的副产物甘油中合成高附加值化合物——番茄红素。首先,采用提高番茄红素生物合成关键酶、MEP途径关键酶和异源MVA途径的表达水平,并敲除竞争途径关键基因等手段,增强番茄红素碳代谢流;其次,通过宿主菌的适应性进化和外源甘油的添加,R. pal光合自养固定CO₂的效率得到极大提高。并且首次证明了甘油同化与CO₂生物固定的显著协同效应机制:即甘油降解过程中产生的NADH为CO₂的固定提供所需的电子,而甘油产生的磷酸二羟丙酮(DHAP)有利于1,5-二磷酸核酮(Ru1,5P)的再生,这是CBB循环中的关键步骤。最终的工程菌株RPLYC45在补加甘油及二氧化碳补料分批培养中番茄红素含量达到283.22 mg/gDCW,是原始菌株的87.4倍,这是迄今为止报道的光合细菌利用生物固定CO₂合成番茄红素所获得的最高产量。同时研究也证实可利用R. pal作为细胞工厂将CO₂转化为异戊二烯。

因此,作为一种紫色非硫细菌,R. pal具有非常大的应用潜力:可被设计成一种以CO₂和废甘油为原料的微生物细胞工厂,用来生物合成高附加值萜烯类化合物及其他生物基化学品。

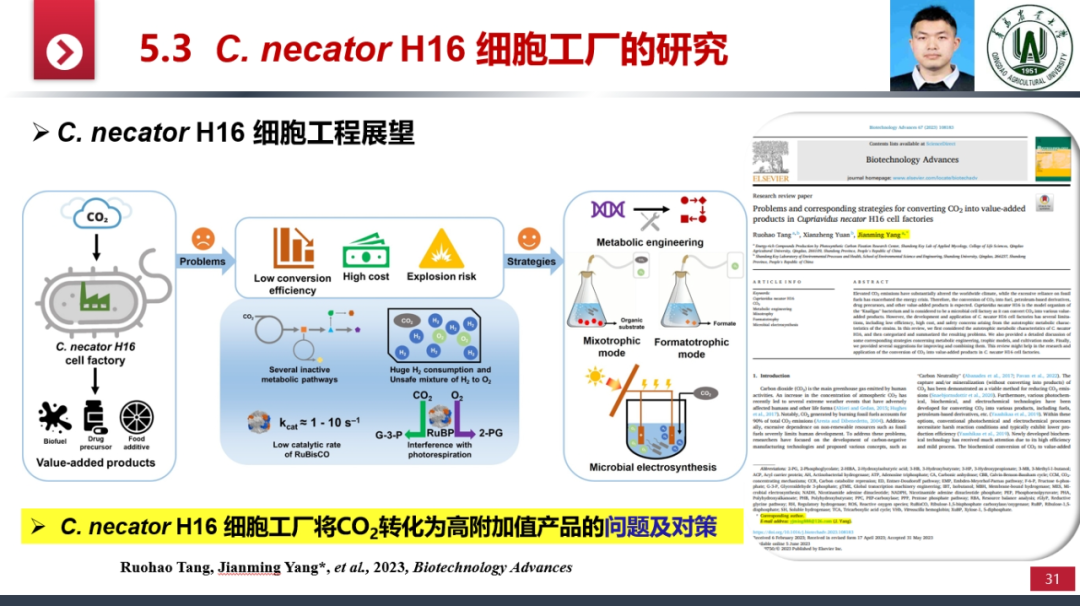

罗氏真养产碱杆菌H16细胞工厂的研究

罗氏真养产碱杆菌H16 (Cupriavidus necator H16)是一种兼性化能自养微生物,以CO₂为碳源、H₂为电子供体进行化能自养生长和生物合成。通过构建C. necator H16细胞工厂可实现CO₂到多种高附加值化合物的生物转化,并具有生长速度快,可利用底物范围广,遗传信息清晰等优点。

杨建明教授团队以CO₂为底物,通过启动子优化、竞争途径敲除、amyL整合基因组、分泌系统优化等方式提高了α-淀粉酶酶活,并且利用自养培养菌株生产α-淀粉酶,最终在工程菌株C. necator H16中实现CO₂到胞外重组蛋白淀粉酶的转化,产量达到2.77 U。

专家介绍

杨建明 教授

杨建明,青岛农业大学生命科学学院教授,Green Carbon青年编委。主要从事微生物生理学及微生物代谢工程研究,在微生物催化合成萜烯类化合物开展了一系列基础和应用研究工作。曾先后主持中央军委装备发展部“慧眼行动”项目、中央军委科技委国防科技创新特区重点探索项目、国防科工委项目、国家“863”子课题、国家自然科学基金面上项目、国家外国专家局引智项目、山东省自然科学基金面上项目、青岛市民生科技计划项目及企业横向等课题20余项,申请专利53件,授权37件。已在Biotechnology Advances, Biosensor and Bioelectronics, Green Chemistry, mBIO, Environmental Microbiology, Applied and Environmental Microbiology等国内外期刊共发表论文72篇,其中SCI收录63篇。担任Microbial Cell Factories期刊副主编。获省部级科技奖项1项(排名第2),获山东省教育厅自然科学科技进步一等奖1项(排名第1),获青岛市自然科学奖二等奖1项(排名第1),发布山东省地方行业标准2项。曾获“山东省优秀研究生指导教师”、青岛农业大学“最美教师”等荣誉称号。

原文链接

杨建明教授与Green Carbon丨光合固碳制备高附加值生物基化学品

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1498326.html?mobile=1

收藏