博文

朱永法教授与Green Carbon | 有机共轭半导体可见光催化光解水产氢和CO₂还原研究

||

2024年10月17日-19日,2024全国绿碳科学会议在青岛召开。Green Carbon副主编、清华大学朱永法教授应邀出席,并作题为“有机共轭半导体可见光催化光解水产氢和CO₂还原研究”的特邀报告。

有机共轭半导体可见光催化光解水产氢和CO₂还原研究

背景介绍

光催化技术凭借其绿色可持续、高效低成本等优势为解决能源、环境、生命健康等领域的挑战提供了重要思路。其中,有机半导体因其具备宽光谱吸收、高光吸收效率、分子结构与氧化还原电位可控等优点,在光催化领域展现出优异的性能,引发了研究者的广泛关注。在本次报告中,朱永法教授详细介绍了课题组在有机半导体调控方面的三项工作:1. 在能带结构方面,调控催化剂的光吸收范围和反应能力;2. 通过对催化剂的内建电场进行调控,为电荷迁移提供更多驱动力;3. 通过缩短迁移距离,减少复合中心及复合几率对电荷迁移过程进行调控。

朱永法教授应邀在2024全国绿碳科学会议“绿色能源化工专场”作特邀报告

报告内容介绍

1 结晶度提升内建电场促进光催化性能增强

● PDI-尿素高结晶聚合物光催化产氧

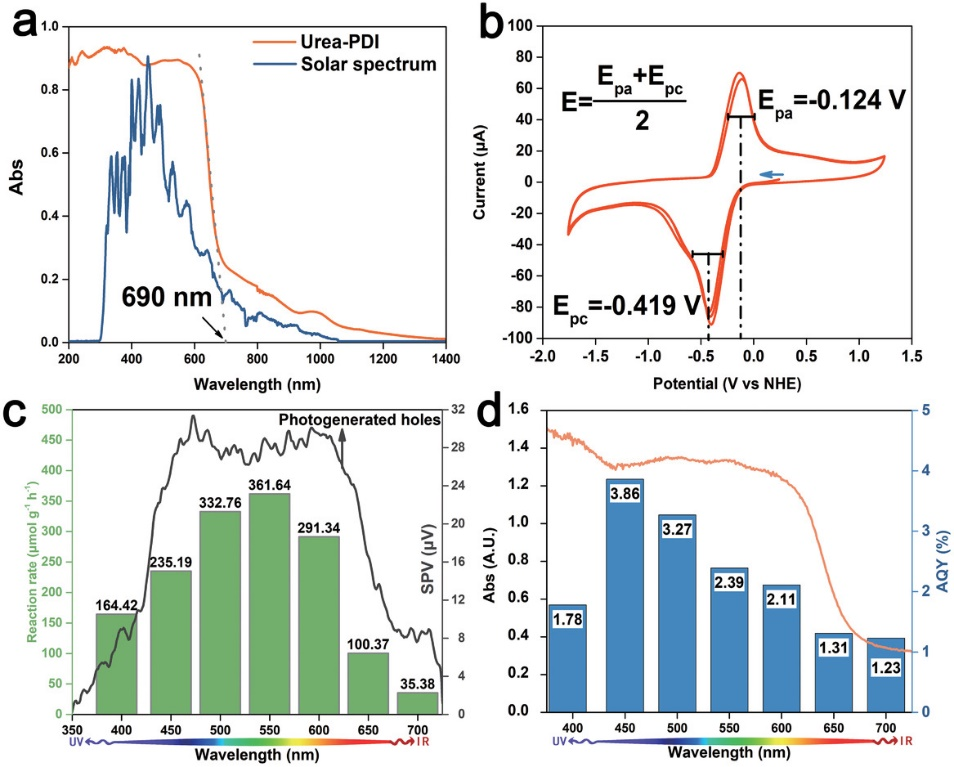

为提高催化剂的可见光活性,朱永法教授团队将PDI与尿素结合成功构建了一种高结晶聚合物PDI-尿素。该催化剂由于其独特的大型共轭体系而具有宽光谱响应,在可见光下的析氧速率可达3323.9 μmol g-¹ h-¹,而且无需使用助催化剂,其性能是传统PDI超分子光催化剂的108倍。实验测试发现,该催化剂的强氧化能力来自共价键共轭分子的宽价带,其高结晶度和大分子偶极子有助于形成强大的内建电场,促进光生载流子的分离和运输,在光催化水氧化过程中表现出优异的稳定性,在清洁能源生产领域表现出重大潜力(Adv. Mater., 2020, 32 (32), 1907746)。

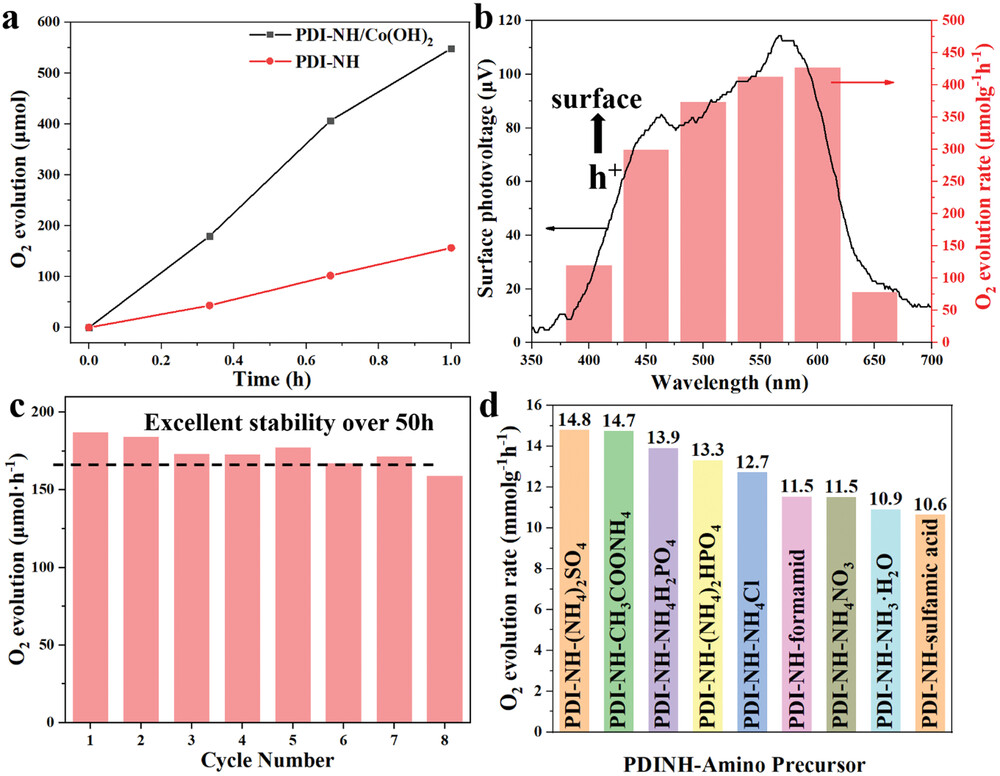

● 苝酰亚胺超分子高结晶诱导强内建电场高性能析氧

PDI-尿素聚合物的产氧性能虽然优异,但是存在聚合物分子量控制困难和内部缺陷的问题。为解决这一问题,朱永法教授团队报道了一种利用咪唑溶剂法合成的具有高结晶度的苝酰亚胺超分子光催化剂PDI-NH,成功实现了突破性的析氧反应(OER)速率,达到了40.6 mmol g⁻¹ h⁻¹,几乎超过了已报道的所有光催化剂。同时,在400 nm处的表观量子产率(AQY)为10.4%,是低结晶PDI-NH的1353倍。研究发现,PDI-NH催化剂的高结晶度有助于形成强大内建电场,促进电荷分离,进而极大提升其光催化性能,并且连续使用超50 h后活性没有明显下降(Adv. Mater., 2022, 34, 2102354)。

2 分子结构设计调控还原能力和电荷传输性能

● 卟啉超分子可见光催化产氢产氧

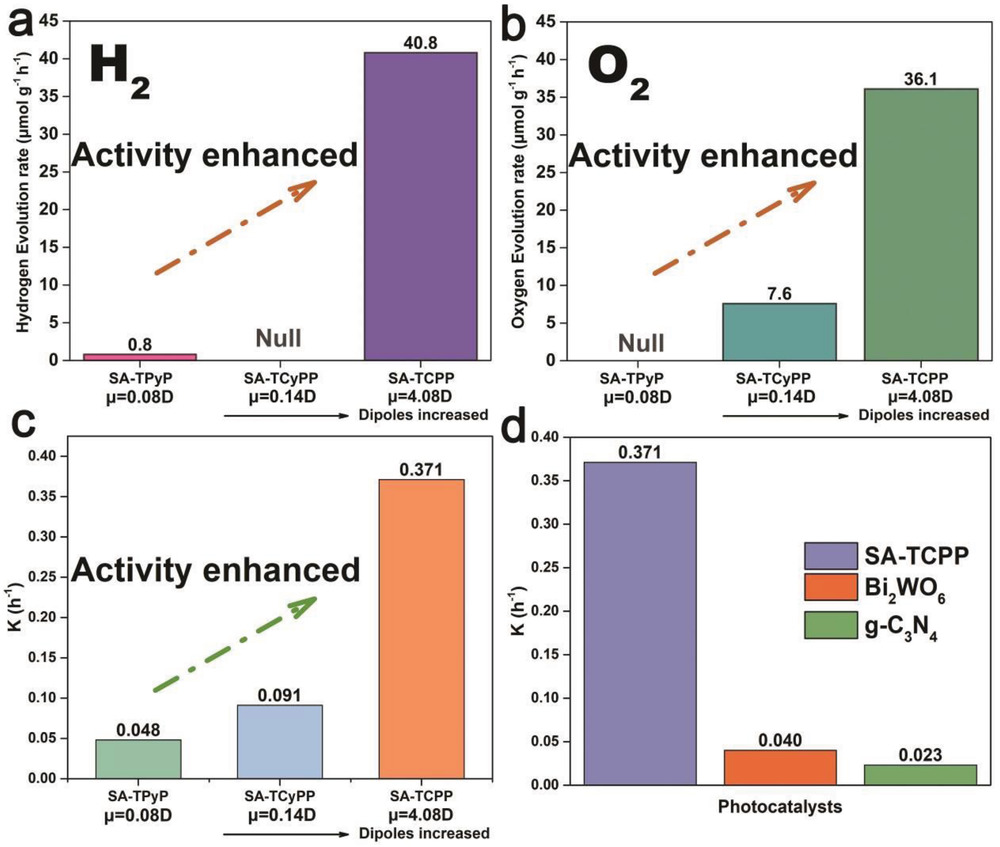

卟啉分子因其在光电转换方面的卓越表现而引起了诸多科学家们的关注。朱永法教授团队成功构建了一种全光谱(300-700 nm)响应卟啉超分子光催化剂,该催化剂首次在不添加任何助催化剂的情况下实现了光解水制氢和制氧(40.8 和 36.1 µmol g⁻¹ h⁻¹),并表现出优异的光降解苯酚性能。卟啉超分子凭借其电子捕获基团的分子偶极和超分子光催化剂的纳米晶体结构所产生的强内建电场以及可调的能带结构,为有机光催化剂在能源和环境应用中提供了新思路(Adv. Mater., 2019, 31 (7), 1806626)。

● 锌卟啉提升还原能力和产氢性能

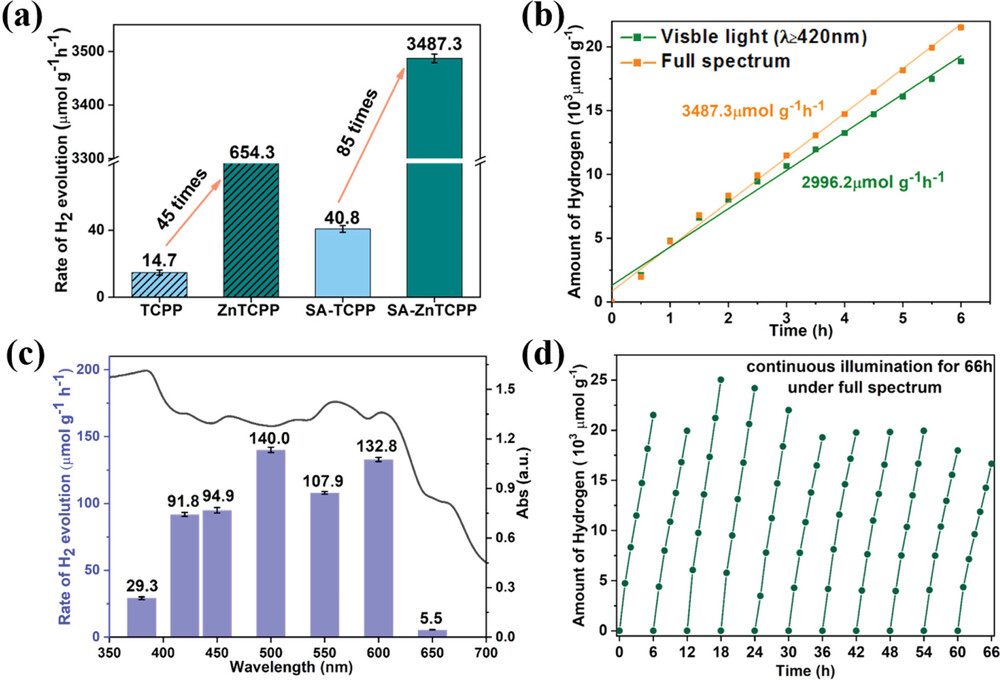

目前,直接采用金属卟啉超分子作为光催化剂进行光解水制氢,以及利用金属中心可控调节超分子卟啉光催化剂的结构以实现高性能光解水的报道较少。因此,朱永法教授团队通过调节光生载体的能带结构和电荷分离能力来制备基于金属卟啉的超分子主体光催化剂,以实现高效的光催化活性。利用金属配位和π-π堆积,成功制备了自组装锌卟啉超分子(SA-ZnTCPP)。与无金属自组装四(4-羧基苯基)卟啉(SA-TCPP)相比,由于Zn²⁺配位所产生的宽光谱吸收性能以及强大内建电场带来的高效电荷分离能力,使其在宽光谱(300-698 nm)下的氢气产率提高了约85倍。该工作加深了人们对基于金属卟啉的超分子光催化剂的结构-性能关系的理解,并为光催化剂的性能优化提供了分子水平上的指导(Adv. Energy. Mater., 2021, 11 (29), 2101392)。

● 组装D-A结构提升分子偶极

在分子层面上,朱永法教授团队采用磺酸基卟啉(TPPS)作为电子供体,C60作为电子受体,构建了一种全光谱(300-850 nm)响应的供体-受体(D-A)超分子光催化剂TPPS/C₆₀,该催化剂光解水制氢产率为 34.57 mmol g⁻¹ h⁻¹,超过了许多已报道的有机光催化剂。D-A 结构中通过增强的分子偶极子建立的巨型内建电场,显著提升了电荷分离效率(Adv. Mater., 2021, 33 (31), 2101026)。

在材料层面上,朱永法教授团队采用磺酸基卟啉(TPPS)作为底层,PDI作为覆盖层,构建了一种具有电荷分离的电子供体-受体(D-A)界面,用于促进光解水产氢。其中,具有D-A界面的TPPS/PDI表现出546.54 µmol h⁻¹(30.36 mmol h⁻¹ g⁻¹)的优异光催化析氢速率,分别比纯TPPS和PDI提升了9.95倍和9.41倍。这主要归因于其巨大内部电场有效地促进了电荷分离,并促使TPPS/PDI具有比单个组件更长的激发态寿命(Adv. Mater., 2022, 9 (17), 2201134)。

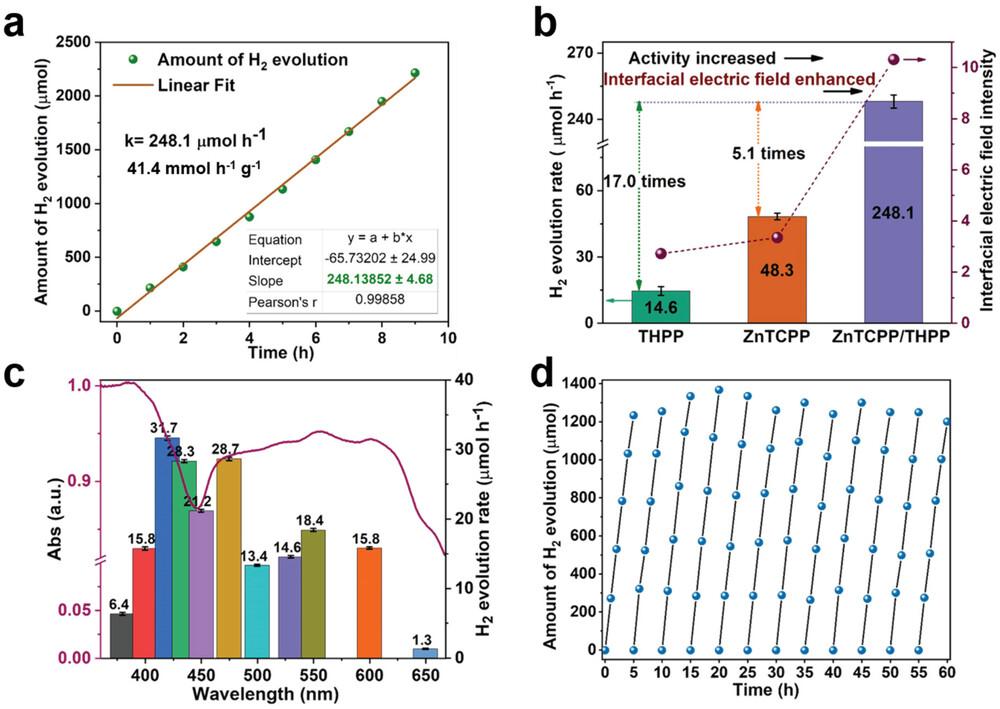

为了解决界面缺陷这一问题,朱永法教授团队通过四(4-羧基苯基)锌卟啉(ZnTCPP)和四(4-羟基苯基)卟啉(THPP)成功自组装了一种新型双卟啉异质结,双卟啉相似的共轭结构提供了适当的界面匹配以减少界面缺陷,从而确保了有效的界面电荷转移并提高了载流子利用率(Adv. Mater., 2022, 34 (3), 2106807)。

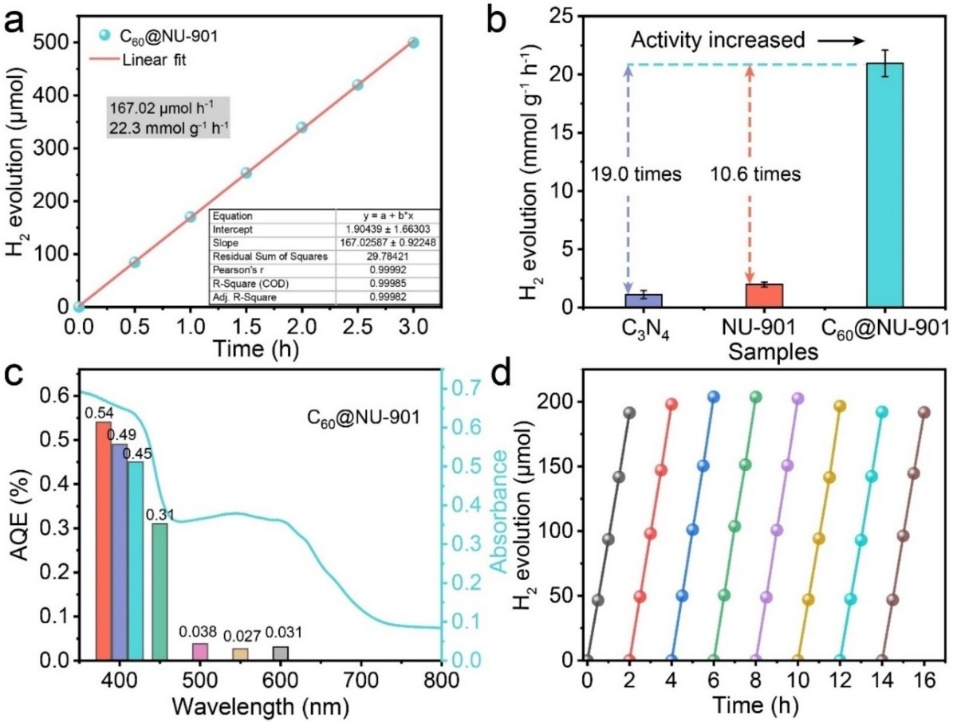

3 光生电荷迁移距离调控光催化性能

高结晶聚合物尺寸生长较大导致电荷迁移距离大,不充分的电荷分离和缓慢的激子传输严重限制了聚合物光催化剂的利用。为了解决上述问题,朱永法教授团队通过制备了一种长程无序但内含纳米晶的苯并二咪唑低聚物(BDO-HC)促使其产生激子并迁移到表面参与反应,在助催化剂和牺牲剂体系中,表现出优异的光解水性能(Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61 (45), e202212243)。此外,一种新型主客体MOFs光催化剂(C60@NU-901)被报道,其凭借较小的电荷迁移距离和强内建电场,展现出优异的光催化活性(Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62 (11), e202217897)。

专家介绍

朱永法 教授

朱永法,清华大学化学系教授、博士生导师,国家电子能谱中心副主任。分别从南京大学、北京大学和清华大学获得学士、硕士和博士学位以及在日本爱媛大学从事博士后研究工作。朱永法教授曾获教育部跨世纪优秀人才及国家自然科学基金委杰出青年基金的资助,且获得国家自然科学奖二等奖1项,教育部自然科学奖一等奖2项、二等奖1项,教育部科技进步奖二等奖和三等奖各1次;出版著作5部并获专利24项;在Nat. Catal.、Nat. Energy、Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.等期刊发表SCI论文509篇,其中高被引论文50篇;论文总引47000余次,H因子为122。自2014年至今获Elsevier高被引学者,2018年至今获科睿唯安“高被引科学家”。朱永法教授现担任Science for Energy and Environment(SEE)创刊主编,Applied Catalysis B 副主编,Green Carbon副主编,中国感光学会副理事长兼光催化专业委员会主任,中国化学会环境化学专业委员会委员,教育部资源化学重点实验室学术委员会副主任等学术兼职。

原文链接

朱永法教授与Green Carbon | 有机共轭半导体可见光催化光解水产氢和CO₂还原研究

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1497835.html

上一篇:Dmitry Murzin教授与Green Carbon │ 葡萄糖催化转化制备高值平台化合物

下一篇:Green Carbon绿碳文章│湖北工业大学彭良才教授、中国科学院青岛能源所付春祥研究员:整合先进生物技术助力碳中和