英文原题:Advances in reactive co-precipitation technology for preparing high-performance cathodes

作者:Zhenzhen Wang, Li Yang, Chunliu Xu, Jingcai Cheng, Junmei Zhao*, Qingshan Huang*, Chao Yang*

01 论文信息

论文信息

Z. Wang, L. Yang, C. Xu, et al. Advances in reactive co-precipitation technology for preparing high-performance cathodes[J]. Green Carbon 2023 1(2) 193-209.

论文关键词

Reactive crystallization; Kinetic models; Crystallizer; Regulation strategy; Cathode materials

论文网址

https://doi.org/10.1016/j.greenca.2023.12.001

论文下载

Advances in reactive co-precipitation technology for preparing high-performance cathodes

中文解读原链接

Green Carbon│杨超研究员、赵君梅研究员、黄青山研究员综述:共沉淀反应结晶技术制备高性能正极材料前驱体的研究进展

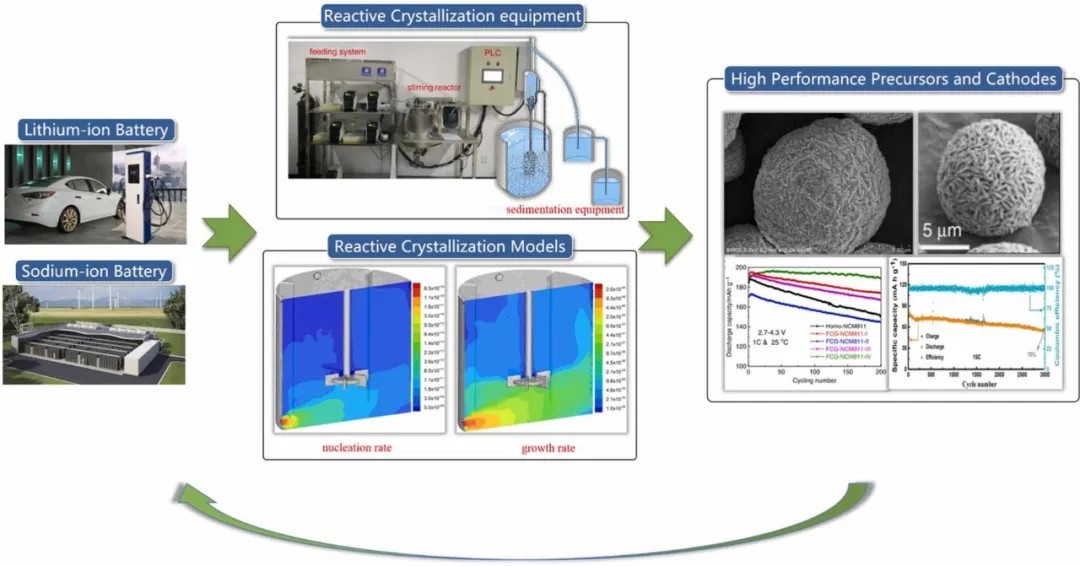

02 背景简介

共沉淀法制备正极材料前驱体是工业上的常用手段,生产均匀球形且窄粒径分布的前驱体颗粒是制备高性能锂电和钠电正极材料的关键。因此,高效反应结晶器的设计及对反应结晶过程的工艺条件调控和优化是极其重要的。然而,工业生产中的反应结晶器设计和放大多采用半经验方法,对于共沉淀反应结晶过程的理论模型和模拟计算同样缺乏深入的认识。来自中国科学院过程工程研究所的杨超研究员、赵君梅研究员和中国科学院青岛能源所的黄青山研究员在Green Carbon上发表题为“Advances in reactive co-precipitation technology for preparing high-performance cathodes”的综述文章,对利用反应结晶器实现共沉淀法制备前驱体的理论研究和工艺调控策略进展进行了全面的文献回顾,论述了共沉淀反应结晶制备高性能正极前驱体所面临的机遇与挑战,并对相应的解决方案进行了总结。

03 文章简介

共沉淀反应结晶动力学、模型及模拟

正极材料前驱体共沉淀反应主要包括成核、生长一次过程,以及团聚、熟化二次过程。成核、生长、团聚动力学会直接决定沉淀晶体的粒径、形貌等多种性质,是共沉淀过程调控的关键因素之一。由于正极材料前驱体共沉淀过程过饱和度非常大,可认为共沉淀中晶核的形成机理主要为初级成核。形成的晶核随后会经历生长阶段,溶液中的生长单元不断扩散至晶体表面,在表面结合并嵌入晶格,从而形成粒径逐渐增大的一次颗粒。在布朗运动、流体剪切、重力等作用下,一次颗粒会进一步团聚形成二次颗粒。

为了定量描述正极材料前驱体共沉淀过程,研究者们基于成核、生长、团聚动力学来建立共沉淀过程的群体平衡模型,并进一步耦合计算流体力学以及微观混合模型,来计算不同操作条件、结晶器及其内构件结构下结晶器内过饱和度分布、晶体粒径及其分布,结合微观、宏观混合影响机制的分析,最终为复杂的正极材料前驱体共沉淀过程的优化及放大提供理论及模型指导。

反应结晶器

反应结晶器是实现工艺条件调控的前提,操作参数和反应器结构参数影响内部混合状态,不稳定的反应结晶环境可导致所制备的正极材料重复性差、电化学性能不一致。其中,搅拌桨的型式和安装高度对搅拌反应结晶器内的宏观和微观混合影响较大;其他反应结晶器关键结构,如内构件、导流筒等,都会直接影响气液固三相体系的混合状况,进而影响局部过饱和度分布以及成核、生长、团聚速率分布,并最终影响生成的晶体大小和形貌等产品性质。

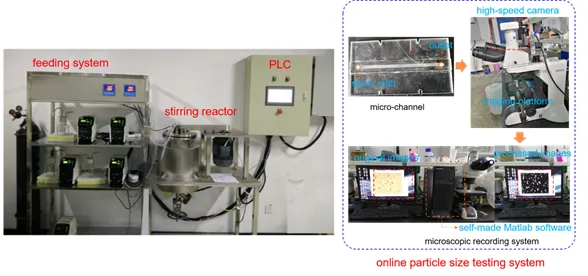

杨超研究员课题组研制的具有智能在线测量和科学控制系统的高效搅拌反应结晶器能够实现温度、pH、氨浓度的高精确控制,其中氨水浓度可随进料组成和反应时间线性变化的控制在国内外未见相关报道。研制的反应结晶器配备在线粒径测量装置,可定时自动从反应结晶器中取样,浆料被稀释后在流过微通道的过程中通过高速相机对其中的颗粒进行拍照,最后通过自主开发的MATLAB图像处理程序实现颗粒形貌、尺寸及分布的快速识别和统计。

图1. 高效智能的反应结晶器

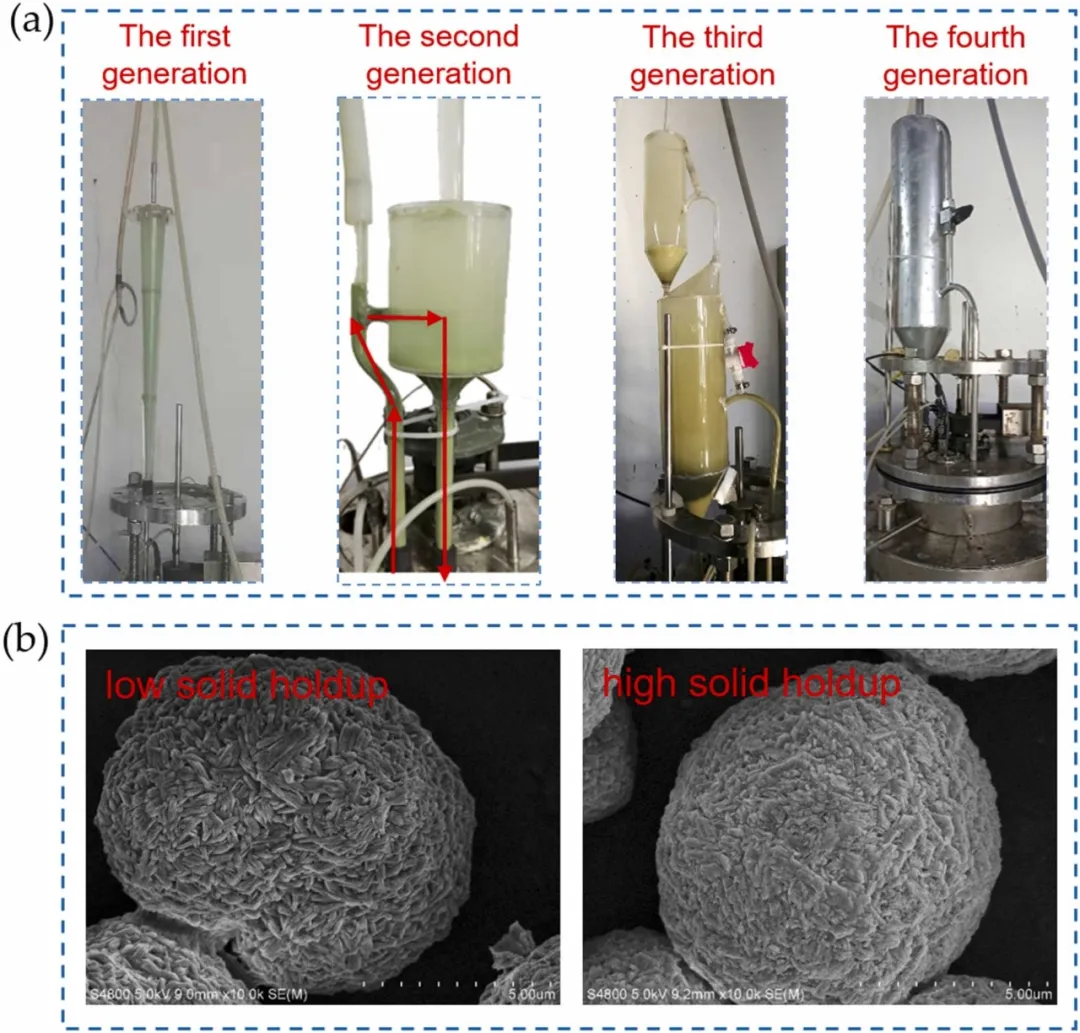

此外,为了进一步提高前驱体的振实密度和球形度,发明了一种新型沉降分离装置,该提浓装备可使前驱体浆料的固含量提高至1300 g/L以上,有利于工业上制备形貌良好的前驱体,提高其振实密度和电化学性能。通过建立对反应结晶器的定量、智能控制方法,可对高性能前驱体的制备条件进行快速、准确的指导和优化。

图2. (a)四代沉降分离装置,(b)不同固含量下前驱体的形貌

反应结晶过程调控对正极材料性能的影响

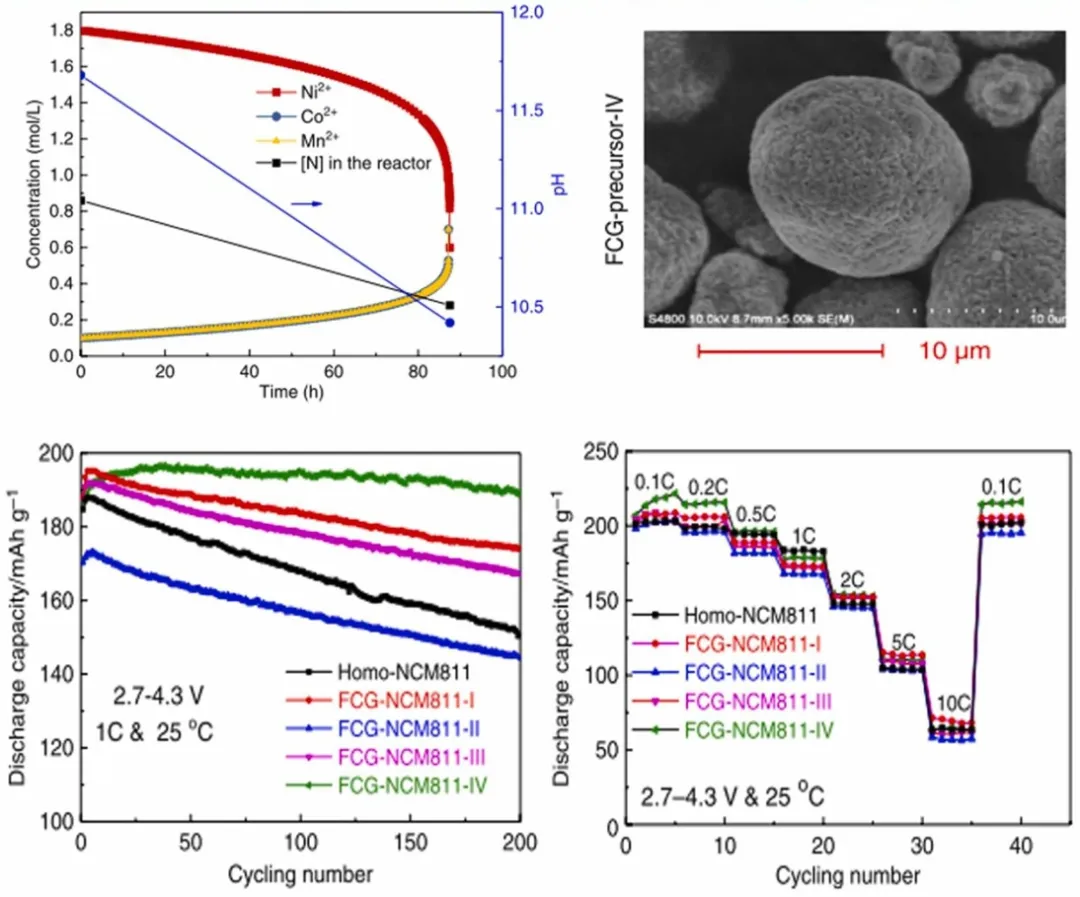

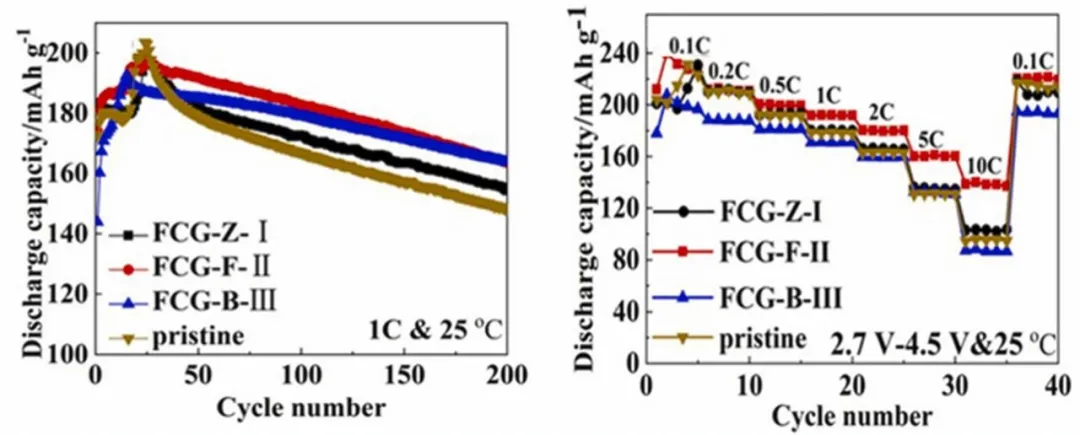

高镍梯度三元正极材料是解决高镍正极材料性能恶化的最有前景的方法之一,该结构设计从核心到表面的镍元素含量逐渐减少而钴和锰元素含量逐渐增多,表面含量较高的锰元素可稳定材料结构,从而提高其安全性能并降低材料表面的碱性,核心含量较高的镍元素能够提供高比容优势和良好的循环性能。在反应过程中pH、氨水浓度与镍含量变化相匹配时制备出的全浓度梯度NCM811正极材料,在未进行任何商业掺杂、包覆的前提下将其制作成扣式电池,在1 C电流密度下循环200圈后其容量保持率为80.5%。在全浓度梯度正极材料研究基础上获得Mg²⁺梯度体相掺杂的正极材料,当顺浓度梯度掺入Mg²⁺以及最佳掺杂浓度时,材料外表面高浓度Mg²⁺使晶体结构稳定性以及电化学性能有显著改善。在高电压4.5 V、1 C电流密度下循环200圈的容量保持率为84.41%,尤其是在高倍率电流密度5 C下,材料放电比容量可达160.3 mAh/g。

图3. 全浓度梯度正极NCM811材料及其电化学性能

图4. Mg²⁺梯度掺杂对NCM811正极材料电化学性能的影响

反应结晶过程对钠离子电池正极材料的颗粒形貌、振实密度、结构缺陷及电化学性能方面都有较大的影响。以普鲁士蓝类似物、聚阴离子正极和氧化物正极为例,总结了通过控制反应结晶过程以获得优异电化学性能的案例,提出构建正极材料在反应结晶过程的反应参数和理化性质的大数据库,为实现钠电正极材料的可控化制备和应用提供理论支持和参考。

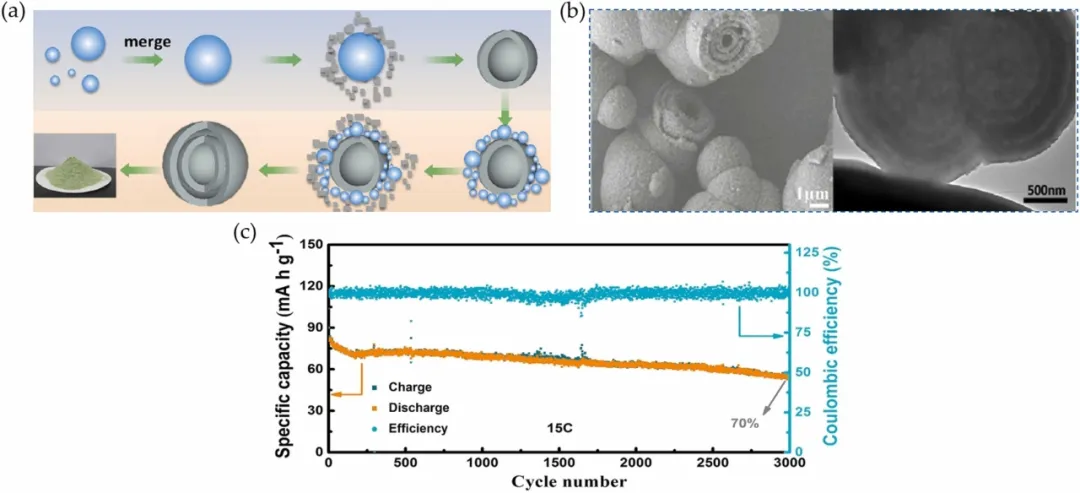

通过控制气液固多相界面的反应结晶动力学,可获得具有特殊结构的正极材料。以 NaVO₃反萃液、NaH₂PO₄和NaF为原料,并利用羟胺作为软模板和还原剂,通过自组装的方式成功制备了具有多壳空心微球的Na₃(VOPO₄)₂F正极材料。由于其独特的微观形貌和良好的结晶结构,最终的Na₃(VOPO₄)₂F在15 C下循环3000次后,其容量保持率达70%。

图5. (a)多壳空心微球的Na₃(VOPO₄)₂F正极材料的制备方法, (b)多壳空心微球的Na₃(VOPO₄)₂F正极材料的形貌,(c)多壳空心微球的Na₃(VOPO₄)₂F正极材料的电化学性能

结论与展望

要精准制备目标粒度、形貌、组成的高质量正极材料前驱体颗粒,需要建立可靠的多组分反应结晶共沉淀过程耦合的数学模型及数值模拟方法,以指导前驱体沉淀过程操作参数的精准调控以及气液固三相反应结晶器的创新数字化柔性设计。开发一种参数可调、反应结晶环境稳定的新型反应结晶器,是实现高性能正极材料大规模生产商业化的有效途径。

04 文章摘要

Abstract

Reactive crystallization plays an essential role in the synthesis of high-quality precursors with a narrow particle size distribution, dense packing, and high sphericity. These features are beneficial in the fabrication of high-specific-capacity and long-cycle-life cathodes for lithium-ion and sodium-ion batteries. However, in industrial production, designing and scaling-up crystallizers involves the use of semi-empirical approaches, making it challenging to satisfactorily meet techno-economic requirements. Furthermore, there is still a lack of in-depth knowledge on the theoretical models and technical calculations of the current co-precipitation process. This review elaborates on critical advances in the theoretical guidelines and process regulation strategies using a reactive crystallizer for the preparation of precursors by co-precipitation. The research progress on the kinetic models of co-precipitation reactive crystallization is presented. In addition, the regulation strategies for the reactive crystallization process of lithium-ion ternary cathodes are described in detail. These include the influence of different reactive crystallizer structures on the precursor's morphology and performance, the intelligent online measurement of efficient reactive crystallizers to ensure favorable conditions of co-precipitation, and preparing the precursor with a high tap density by increasing its solid holdup. A controllable reactive crystallization process is described in terms of the structural design with concentration gradient materials and bulk gradient doping of advantageous elements (such as magnesium ion) in lithium-ion cathodes and the fabrication of sodium-ion cathodes with three typical materials—Prussian blue analogues, transition metal oxides, and polyanionic phosphate compounds being involved.

05 作者简介

杨超 研究员

杨超,中国科学院过程工程研究所副所长,研究员,博士生导师,Green Carbon编委会委员。2010年获国家杰出青年科学基金,2015年被聘为教育部长江学者特聘教授,2016年入选国家万人计划科技创新领军人才。2009年获国家自然科学二等奖,2015年获国家技术发明二等奖,2016年获何梁何利基金科学与技术创新奖,2019年获国家科技进步二等奖。主要研究领域为多相反应器工程与航天固体动力材料。在AIChE Journal等期刊上发表SCI论文235篇,出版英文专著1本、中文专著2本。授权发明专利72件(其中国际专利9件),获计算软件著作权52项。主持国家重点研发计划重点专项项目、国家重点基金项目、国家重大科研仪器研制项目等。在锂离子电池正极材料前驱体反应结晶器数字化柔性设计及应用方面取得了重要成果,分别获四川省科技进步一等奖(2021年)和中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖(2023年)。

赵君梅 研究员

赵君梅,中国科学院过程工程研究所研究员,博士生导师,河南大学讲座教授,钠思科新材料有限责任公司首席科学家。博士毕业于中国科学院长春应用化学研究所,先后在德国Mainz大学和美国气相反应技术公司从事博士后并参加工作,2009年加入中国科学院过程工程研究所工作至今。2014-2015年美国国家橡树岭国家实验室公派访学。主要从事先进电池材料及资源利用技术研究。获省部级自然科学奖一等奖一项(排名第一);以第一/通讯作者发表SCI论文70余篇,包括Nature Energy、Nature Communication、Joule、Angewandte Chemie International Edition、ACS Central Science、ACS Energy Letters、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials等;申请及授权发明专利30余件,拥有多项核心技术,部分技术已经实现成果转移转化。

黄青山 研究员

黄青山,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员,博士生导师,2018年度入选中国科学院“关键技术人才”,分别获2018年和2023年中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖。主要从事多相反应装备和分离装备的基础研究和工程应用研究。在高效反应结晶器的研制及高镍三元梯度正极材料的开发方面取得了一些重要成果。目前,已承担多项国家自然科学基金、中国科学院科研装备研制项目、国家重点研发等子课题,在Chemical Engineering Science、Industrial & Engineering Chemistry Research、Chemical Engineering Journal和Engineering等国内外重要化工期刊上发表论文50多篇;出版中文专著(部分章节)2部、英文专著(部分章节)1部;申请PCT发明专利5项、国家发明专利20多项并分别获中美日三国授权专利10、3和1项;获软件著作权登记5项。

06 Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1493044.html?mobile=1

收藏