英文原题:Electronic Interaction and Oxygen Vacancy Engineering of g-C₃N₄/α-Bi₂O₃ Z-Scheme Heterojunction for Enhanced Photocatalytic Aerobic Oxidative Homo-/Hetero-Coupling of Amines to Imines in Aqueous Phase

作者:Yanhua Gao, Tao Song, Xiuling Guo, Yan Zhang, Yong Yang*

01 论文信息

论文信息

Y.Gao, T. Song, X. Guo, et al. Electronic Interaction and Oxygen Vacancy Engineering of g-C₃N₄/α-Bi₂O₃ Z-Scheme Heterojunction for Enhanced Photocatalytic Aerobic Oxidative Homo-/Hetero-Coupling of Amines to Imines in Aqueous Phase[J]. Green Carbon 2023, 1(2) 105-117.

论文关键词

Z-scheme heterojunction; Oxygen vacancies; g-C₃N₄/α-Bi₂O₃; Photocatalysis; Oxidative coupling of amines

论文网址

https://doi.org/10.1016/j.greenca.2023.09.004

论文下载

中文解读原链接

Green Carbon│中国科学院青岛能源所杨勇研究员:催化剂开发推进高效可见光催化胺氧化偶联

02 背景简介

亚胺及其衍生物是重要的多功能中间体,广泛应用于药物合成、农业和化学工业领域。传统的能源密集型热驱动法虽广泛用于亚胺的生产,但这些合成方法不仅需要昂贵的催化剂和苛刻的反应条件,而且反应效率和选择性均不令人满意,同时还伴有大量的废物排放。因此,寻求绿色和可持续的高附加值亚胺合成策略具有重要意义。与传统方法相比,可见光驱动的光催化胺氧化偶联凭借温和的反应条件和催化剂易回收的优势,被证实为一条可持续友好型路径。然而,光催化氧化不同胺分子交叉偶联生成相应不对称亚胺更具挑战性,迄今尚未探索。解决此挑战的关键在于开发高性能的光催化剂。

中国科学院青岛生物能源与过程研究所杨勇研究员带领团队通过g-C₃N₄纳米片和富含氧空位的α-Bi₂O₃微球的静电自组装合成了高效稳定的g-C₃N₄/α-Bi₂O₃Z型异质结,并以H₂O为溶剂,在可见光照射下实现了一系列胺以良好至优异产率到相应亚胺的转化,底物范围广,官能团兼容性好。最为重要的是,该光催化方案适用于两种结构不同的胺交叉偶联构建不对称亚胺化合物,这是极具挑战性的研究,同时也是我们所知的光催化氧化胺交叉偶联合成复杂且不对称亚胺的首次报道。研究成果以“Electronic Interaction and Oxygen Vacancy Engineering of g-C₃N₄/α-Bi₂O₃ Z-Scheme Heterojunction for Enhanced Photocatalytic Aerobic Oxidative Homo-/Hetero-Coupling of Amines to Imines in Aqueous Phase”为题,发表于Green Carbon期刊。

03 文章简介

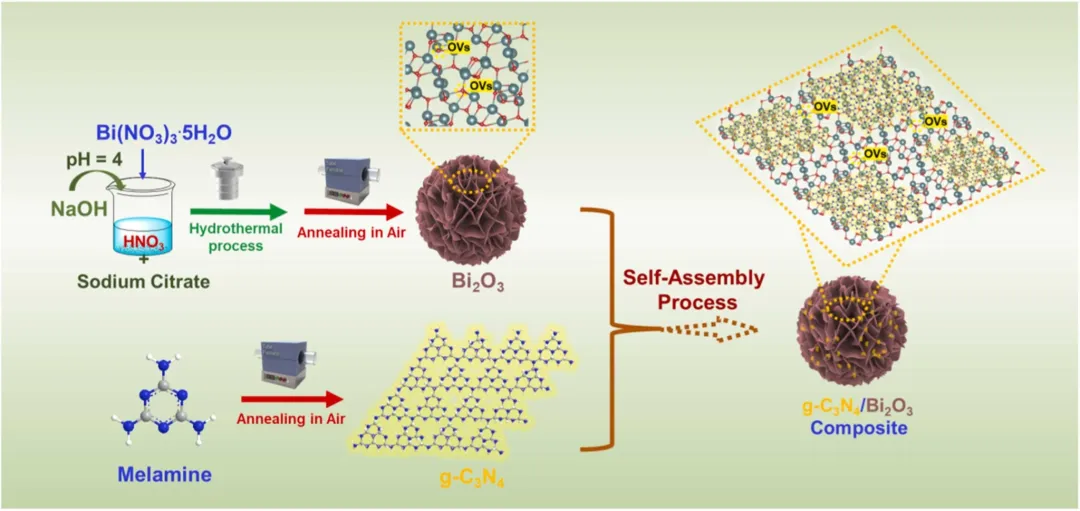

g-C₃N₄/α-Bi₂O₃ Z型异质结的设计构建

通过g-C₃N₄纳米片和富氧空位α-Bi₂O₃微球静电自组装合成了g-C₃N₄/α-Bi₂O₃ Z型异质结(图1)。构建Z型异质结已被证明是提高光催化性能的有效策略之一,不仅可以实现光生载流子的有效分离,且大大增强光生电子和空穴的还原和氧化能力。此外,在催化剂中制造缺陷,如氧空位(OVs),也是调节其光电化学性质的另一有效策略。OVs的产生可致使半导体带隙窄化,并加速光生电荷转移和分离;更重要的是,OVs作为催化活性位点和电子捕获位点可促进底物或反应中间体的吸附和活化,从而有效调控反应途径,提高光催化效率。

图1. g-C₃N₄/α-Bi₂O₃复合催化剂制备工艺

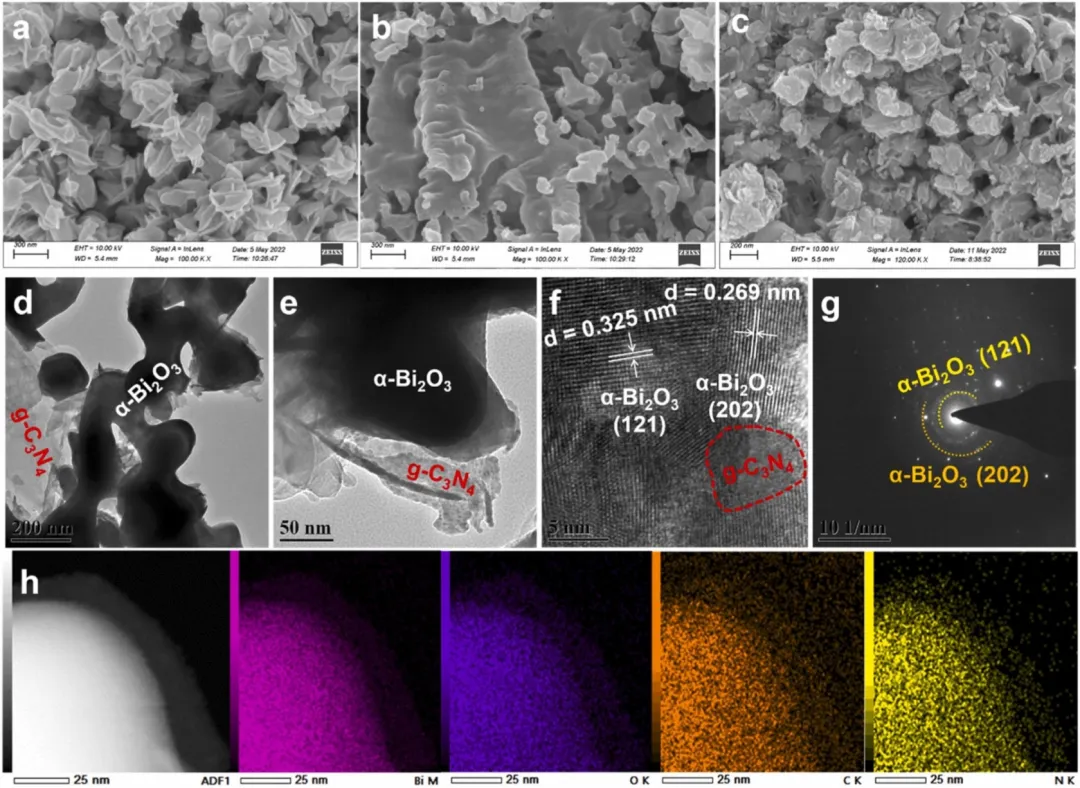

g-C₃N₄/α-Bi₂O₃ Z型异质结的结构和组成表征

通过催化剂的SEM(图2(a-c))和HRTEM图(图2(d-g))可确定复合催化剂的成功制备。在HRTEM图中还观察到α-Bi₂O₃-350和g-C₃N₄之间存在紧密的界面,意味着异质结结构的形成,这有利于α-Bi₂O₃和g-C₃N₄之间的光生载流子转移。

图2. 催化剂的SEM和HR-TEM图

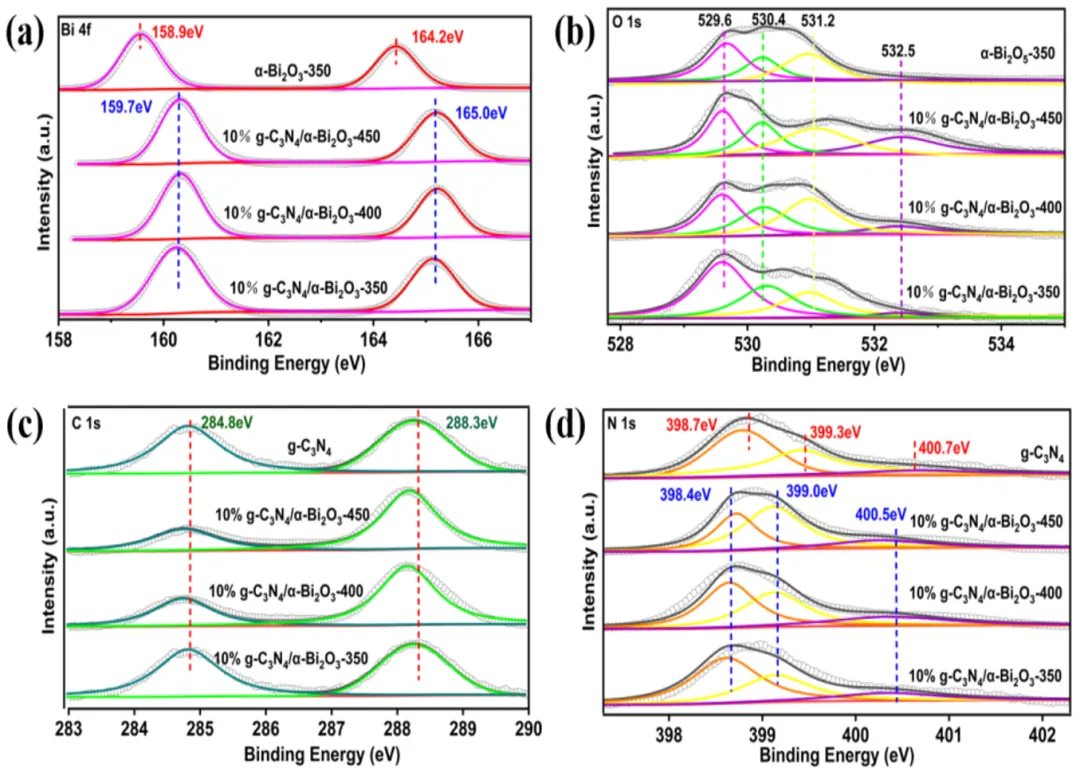

催化剂XPS分析显示(图3), α-Bi₂O₃-350中的Bi主要以+3价形式存在,与原始 α-Bi₂O₃-T相比,10%g-C₃N₄/α-Bi₂O₃-T中的Bi 4f XPS峰明显向更高的结合能移动。这一观察结果表明,在10%g-C₃N₄/α-Bi₂O₃-T复合材料中,电子从α-Bi₂O₃迁移到 g-C₃N₄,两半导体间具有强烈的电子相互作用。同时,10% g-C₃N₄/α-Bi₂O₃-T中的N 1s 和C 1s XPS峰位置较g-C₃N₄均向较低的结合能轻微移动,进一步证实了g-C₃N₄与α-Bi₂O₃之间存在强电子相互作用。

图3. 催化剂的XPS图

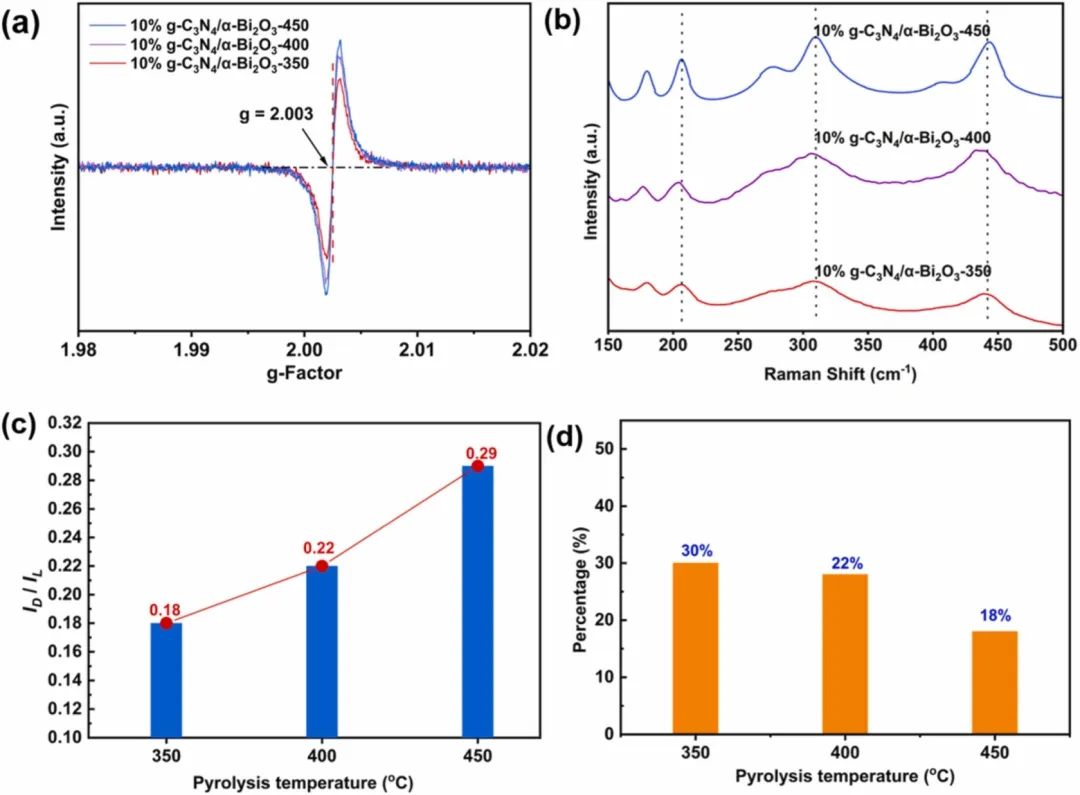

通过电子顺磁共振(EPR)实验监测到由OVs捕获的未配对电子产生的g值为2.003的特征EPR信号,证实了10%g-C₃N₄/α-Bi₂O₃-T材料中OVs的形成。通过拉曼光谱(图4b)证实了材料中OVs的浓度与材料煅烧温度有关。研究发现,缺陷氧和晶格氧的强度比(ID/IL)与煅烧温度呈正相关(图4c),表明较高的煅烧温度致使材料产生更多的体相氧空位(BOV)。通过XPS分析确定,复合材料中BOV浓度与表面氧空位(SOV)浓度相反(图4d)。

图4. (a)催化剂的EPR光谱,(b)拉曼光谱,(c)BOV浓度和(d)SOV浓度

g-C₃N₄ /α-Bi₂O₃ Z型异质结的光电性质评测

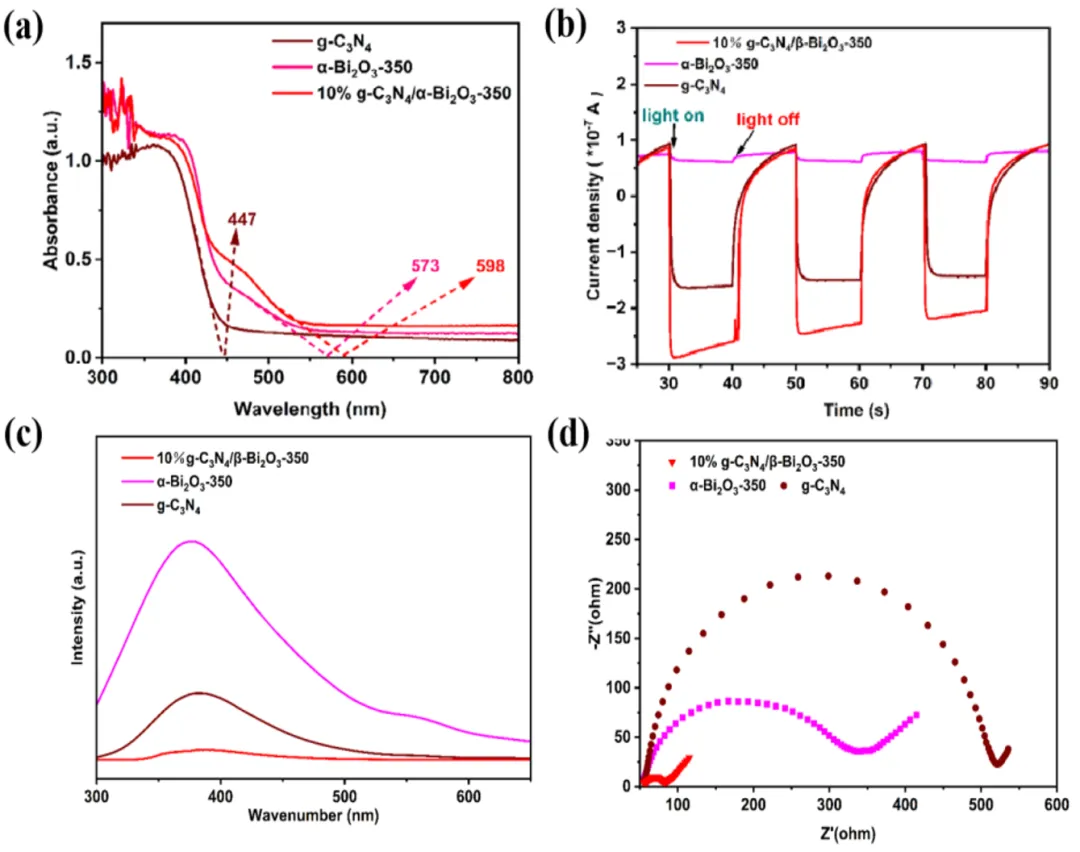

催化剂紫外-可见漫反射光谱(UV/Vis DRS,图5a)表明,异质结的构建显著增强了催化剂的光捕获能力。在瞬态光电流响应(TPR)、电化学阻抗(EIS)和稳态光致发光(PL)测试中发现10%g-C₃N₄/α-Bi₂O₃-350具有最高的光电流密度、最小的能斯特曲线的弧半径和显著降低的PL强度,意味着其光生载流子的分离最为有效。上述结果表明构建Z型异质结不仅有效增强光电流密度,而且极大地提高电荷分离效率,这是驱动光催化反应的关键因素。

图5. 催化剂光电性质评测((a) UV-VIS DRS,(b) TPR,(c) PL, (d) EIS)

光催化剂的应用和性能评价

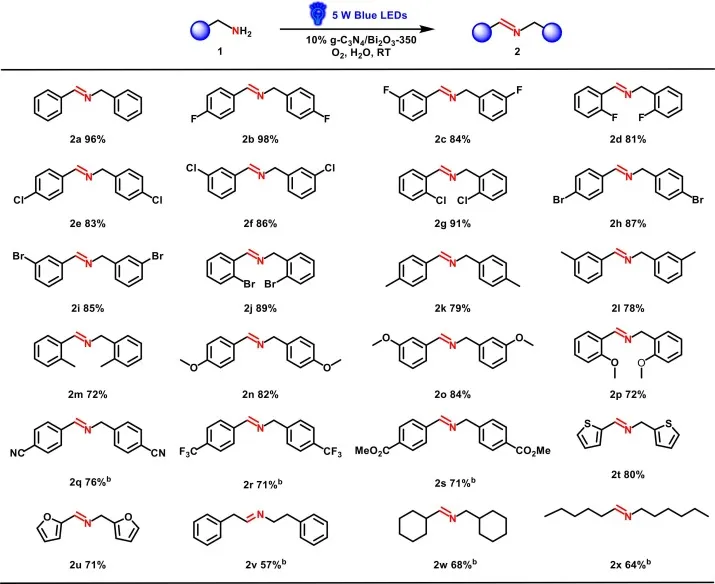

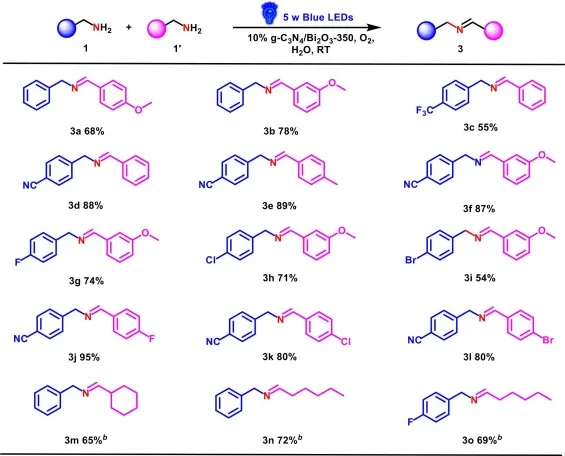

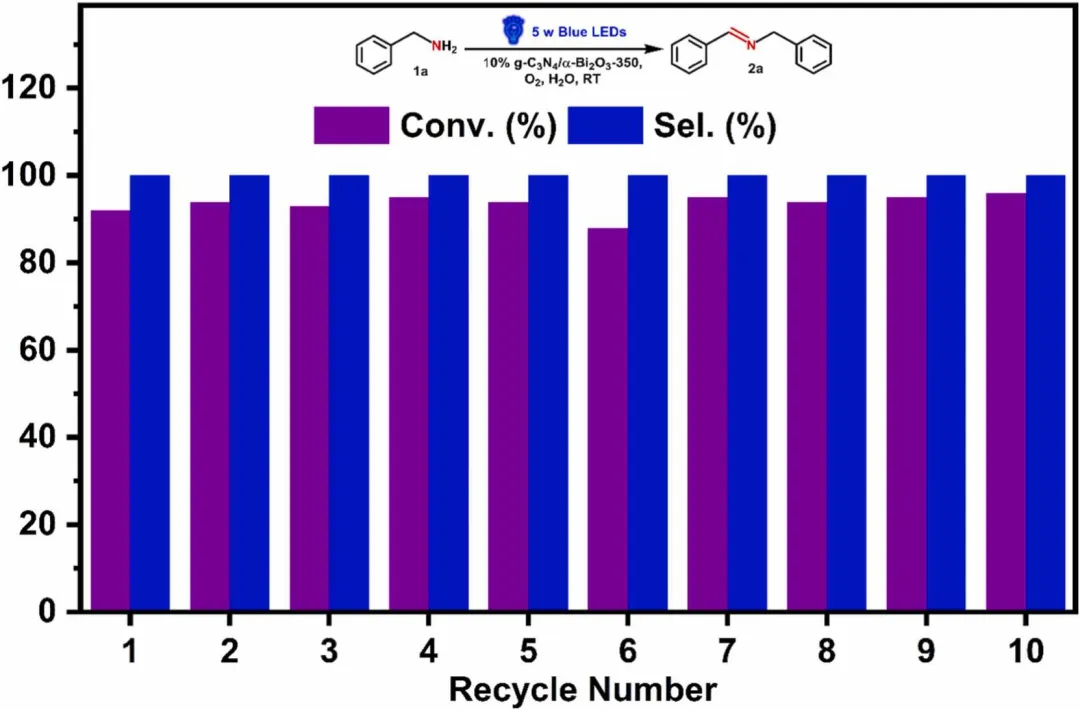

在苄胺的光催化氧化自偶联反应中,10%g-C₃N₄/α-Bi₂O₃可实现苄胺以100%的转化率和99%的选择性转化为N-苄基-1-苯基甲亚胺。溶剂筛选表明(THF、CH₃CN、MeOH)绿色溶剂H₂O表现出最佳的反应活性。该催化剂不仅对胺的自偶联反应有良好的普适性(表1),对于尚未报道的胺的交叉偶联合成部队称亚胺也具有很好的耐受性(表2)。该催化体系具有广泛的底物普适性和良好的官能团兼容性。此外,催化剂稳定性实验(图6)显示,10%g-C₃N₄ /α-Bi₂O₃-350催化剂在重复使用10次后仍具有非常好的活性,说明催化剂在光催化过程中表现出高稳定性。

表1. 光催化伯胺自偶联合成对称亚胺

表2. 光催化伯胺交叉偶联合成不对称亚胺

图6. 催化剂稳定性测试

催化剂构效关系及光催化反应机理探究

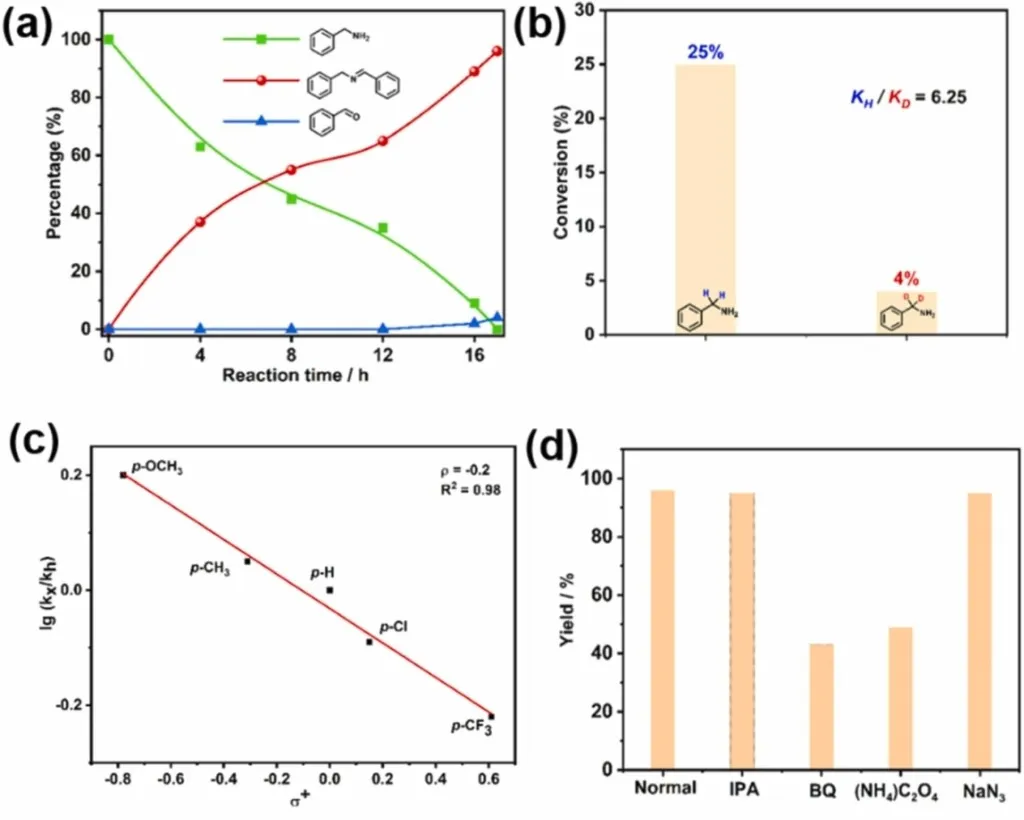

为了深入了解伯胺催化氧化偶联,使用模型反应跟踪了产物分布随反应时间的变化规律(图7a),发现反应是通过直接转氨过程进行,而不是原位生成的醛与胺的缩合过程。动力学同位素效应(KIE)研究(图7b)确定C-H 键断裂为该反应的决速步骤。基于对取代苄胺(MeO, Me, H, Cl, CF₃)氧化偶联的反应速率(图7c)的测定和分析,证实在反应过程中生成了碳正离子中间体。图7d中的自由基清除实验证实,O₂˙⁻和h⁺在胺的光催化氧化偶联中起着重要作用,并排除了OH˙和¹O₂在光催化过程中作为活性氧的参与。

图7. (a)苄胺氧化偶联反应产物分布,(b)动力学同位素对α-氘代苄胺氧化偶联的影响,(c)反应 4 h 时的 Hammett 图,(d)自由基清除实验

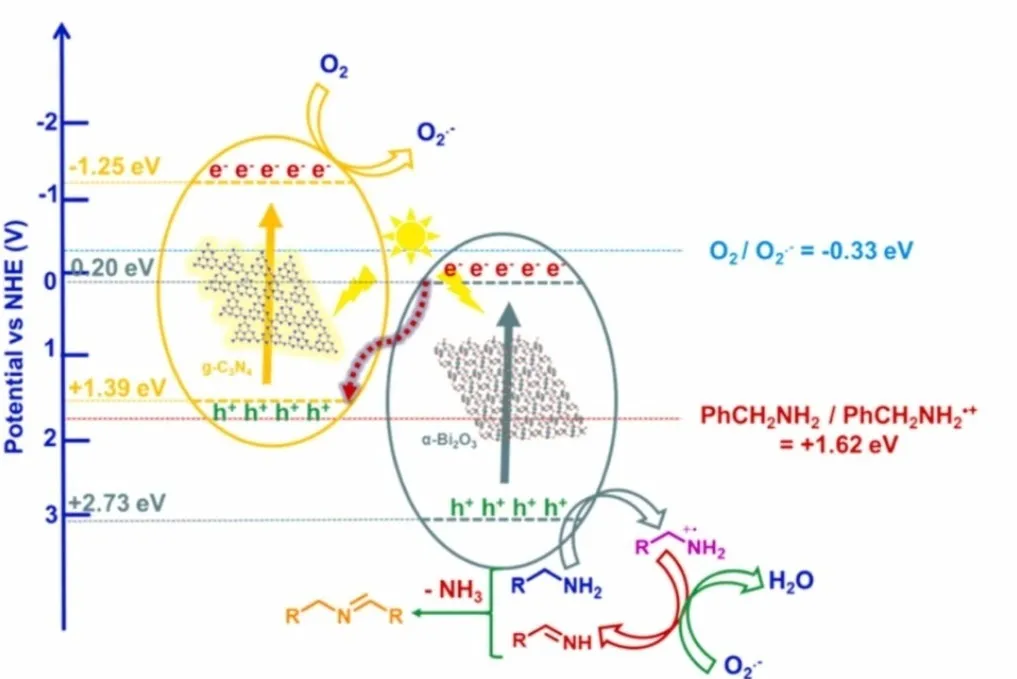

基于实验和机理验证结果,我们提出该光催化体系中胺的氧化偶联机理,如图8所示。在可见光照射下,10%g-C₃N₄/α-Bi₂O₃-350中的光生电子和空穴通过g-C₃N₄和α-Bi₂O₃-350之间的界面电场遵循Z型迁移路径,其中电子聚集在g-C₃N₄的CB上,而空穴聚集在α-Bi₂O₃-50的VB上,这确保了更强的氧化还原能力。随后,g-C₃N₄的CB上的电子将催化剂表面吸附的O₂还原为O₂˙⁻,而α-Bi₂O₃-350的VB上的空穴将苄胺氧化为PhCH₂NH₂˙⁺中间体。随后,中间体PhCH₂NH₂˙⁺与O₂˙⁻作为活性氧反应,形成PhCH=NH,然后与另一个苄胺分子偶联,形成所需的N-亚苄基苄胺,同时放出NH₃。

图8. 光催化氧化胺生成亚胺的机理

结论与展望

该工作提出一种高效的直接Z型 g-C₃N₄/α-Bi₂O₃异质结构建方案,所制备催化剂以优异的活性和选择性实现了可见光照射和温和反应条件下胺的氧化自偶联和交叉偶联合成高附加值亚胺,对官能团具有良好的普适性。这是目前我们所知的光催化胺交叉偶联转化为不对称亚胺的首次报道。这项工作不仅为获取亚胺提供了一种可持续和便捷的合成途径,同时为设计氧空位Z型异质结半导体进行高级有机转化开辟了一条新路径。

04 文章摘要

Abstract

Photocatalytic oxidation coupling of amines represents a green and cost-effective method for the synthesis of highly value-added imines under visible light irradiation. However, the catalytic efficiency was severely limited by poor visible light response and easy recombination of photogenerated charge carriers. Herein, we report a g-C₃N₄/α-Bi₂O₃ Z-scheme heterojunction via electrostatic self-assembly of g-C₃N₄ nanosheets and oxygen-vacancy-rich α-Bi₂O₃ microsphere for visible-light driven oxidative coupling of amines to imines in H₂O as green solvent at room temperature. Amines with diverse functional groups were efficiently converted into the corresponding imines in good to excellent yields. Impressively, this photocatalytic protocol is applicable for the challenging hetero-coupling of two structurally different amines to construct complicated asymmetric imines, which is the first report of photocatalytic hetero-coupling of amines to imines to our knowledge. Furthermore, the Z-scheme heterojunction also demonstrated high stability and could be readily separated and reused without obvious decay in activity and selectivity. Comprehensive characterizations and control experiments reveal the construction of Z-scheme heterojunction with intimate interface between g-C₃N₄ and α-Bi₂O₃ greatly boosts the transfer and separation of photogenerated charge carries and enhances the redox capability. Meanwhile, the surface oxygen vacancies in α-Bi₂O₃ also benefits the separation of photogenerated charge carriers and activation of reactants. These jointly contributed to an enhanced photocatalytic performance for oxidative coupling of amines to imines.

05 作者简介

杨勇 研究员

杨勇,研究员,博士生导师。2006年获得厦门大学理学博士学位,2007-2010年任东京大学理学部化学系博士研究员,2010-2013年任宾夕法尼亚州立大学博士研究员,2013-2016年任新加坡科技局化学与化工研究院有机化学部任职II级研究科学家,2016年被聘为中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员,2018年入选英国皇家化学会牛顿高级学者。主要从事羰基合成和光电化学催化材料领域研究,在催化剂设计开发方向取得系列成果。探索开发出多种非贵金属纳米结构催化剂,实现了挑战性功能性硝基化合物还原、重要胺类化合物、含氮杂环药物骨架分子的绿色高效、高选择性合成;设计开发出多种具有特殊结构和电子性质的光/电催化剂用于实现高效固氮、 CO₂还原和有机转化。作为项目负责人目前主持国际人才、中国科学院洁净能源创新研究院基金、英国皇家学会“牛顿高级学者”基金、国家自然科学基金、山东省重点研发基金、企业横向等多项研究课题。以第一或通讯作者在国际专业期刊 J. Am. Chem. Soc., Adv. Mater., ACS Catal., Small, Chem. Eng. J., Nat. Commun.等发表学术论文70余篇。申请发明专利34项,获得授权专利14项。

06 Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自GreenCarbon科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1491944.html?mobile=1

收藏